Les nouvelles de Fernando Aramburu permettent d’entrer dans l’intimité des victimes du terrorisme. Et par là même, de comprendre la complexité de son action.

Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

Parmi les nombreuses sources dont dispose la recherche sur le terrorisme, les œuvres littéraires représentent un corpus relativement sous-exploité. Il existe pourtant un certain nombre de textes qui permettent un accès privilégié à certaines réalités que les travaux scientifiques ne font qu’effleurer, notamment en ce qui concerne la vie quotidienne et les émotions des populations impliquées, en général involontairement, dans des complexes terroristes concrets.

À cet égard, le recueil de brèves nouvelles : Los peces de la amargura de Fernando Aramburu, écrit et publié à un moment où l’ETA (Euskadi ta Askatasuna) est encore en activité dans le Pays basque et ailleurs est une contribution majeure. En effet, ce petit volume non traduit en français, à la différence d’autres livres d’Aramburu portant également sur la réalité basque, offre une série d’aperçus sur l’expérience intime de gens ordinaires affectés à titre divers par plusieurs manifestations du fait terroriste.

La lecture de ces nouvelles invite donc à une double démarche intellectuelle, consistant d’abord à mettre ces narrations en rapport avec des travaux analytiques et historiques contextualisant le terrorisme basque et ses multiples conséquences ; et ensuite à approfondir la réflexion sur l’énorme impact d’une petite organisation violente disposant du soutien d’entre 15 et 25 % de la population d’une société en proie à un conflit ethno-politique profondément ancré dans les mémoires et les comportements quotidiens.

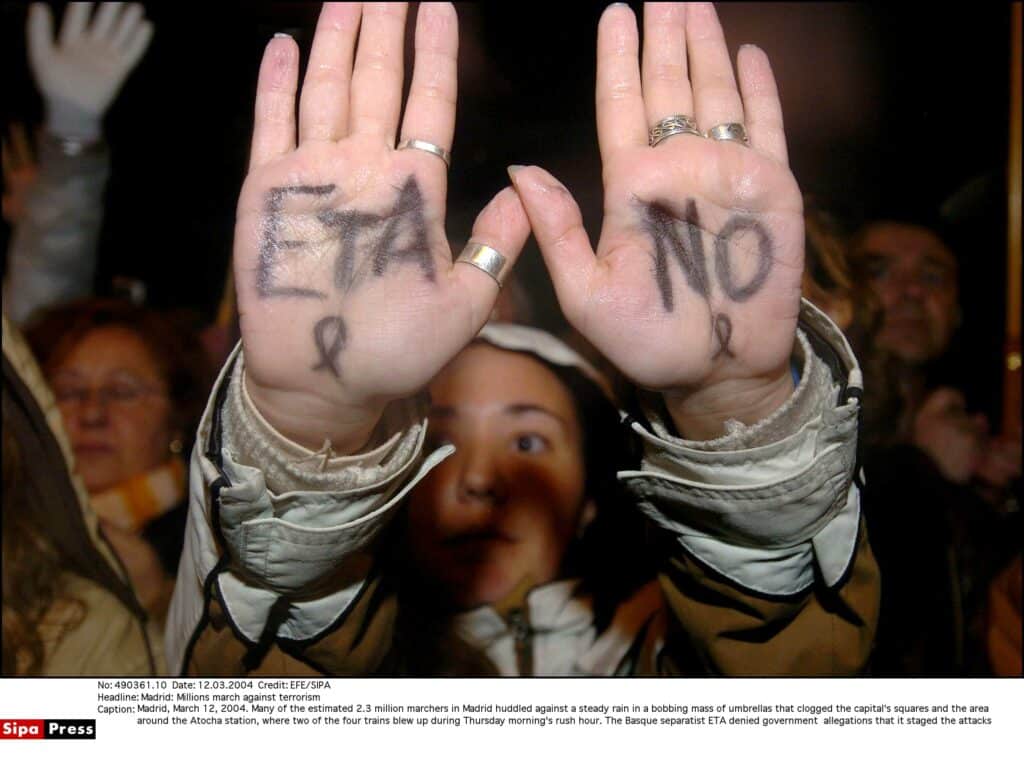

Manifestation contre les attentats terroristes de l’ETA. Madrid, 12 mars 2006. crédit photo : EFE/SIPA

Les civils face au terrorisme

Car ce qui fait l’essentiel de l’intérêt de ces courts récits, c’est qu’ils se situent la plupart du temps dans l’intimité de personnages ordinaires qui subissent souvent, outre la perte ou la mutilation d’un de leurs proches, une sorte de re-victimation permanente faite de gestes hostiles, de menaces et/ou d’une légitimation tacite d’ETA et de sa violence dans leur environnement domestique et professionnel. Cette réalité, faite d’intimidation, de silence et de peur, est non seulement omniprésente dans les récits d’Aramburu, mais est également fortement dénoncée par les différentes associations de victimes du terrorisme, même après 2011, année où l’ETA déclare mettre fin à ses actions violentes.

C’est ainsi qu’en progressant dans la lecture des dix récits, on rencontre d’abord la famille d’une jeune femme victime collatérale d’un attentat à la voiture piégée, et dont l’invalidité définitive détermine les destins individuels et collectifs des personnages. Le récit suivant concerne la vie et le départ du Pays basque d’une femme galicienne dont le mari, garde municipal, est assassiné par l’ETA. On accède ici à une compréhension directe de ce que représente le fait d’être considéré comme ennemi par des acteurs invisibles, mais physiquement proches. Cette réalité, qui informe tout le livre, est capitale pour comprendre une partie distinctive du vécu d’une frange importante de la population résidant dans la région. En effet, on peut formuler l’hypothèse qu’à la différence d’autres conflits à base ethno-politique où les populations en cause sont spatialement plus ou moins distantes, dans le cas basque, on a affaire à ce que l’on pourrait qualifier de « haines de proximité ». Car tant la taille modeste de la plupart des noyaux urbains que la conformation des quartiers qui les composent font en sorte que l’interconnaissance généralisée permet un contrôle social étroit. Il en résulte que l’antagonisme qui structure le complexe terroriste basque se concrétise dans l’espace vécu des acteurs (volontaires ou impliqués malgré eux) au niveau du village, du quartier et/ou de l’immeuble. Et c’est un des mérites des récits d’Aramburu de mettre en évidence cette dimension de proximité/hostilité et aussi de complicité plus ou moins tacite qui informe en permanence les interactions sociales les plus ordinaires.

Proximité de la violence

Avec la nouvelle intitulée Maritxu, c’est sur une autre composante de la réalité basque des années de violence que l’auteur attire l’attention : à savoir les relations entre les prisonniers, leurs familles et le tissu social dont ils sont issus. Et la figure de mère de prisonnier acquiert dans ce contexte une importance morale et politique remarquable. En contraste, la nouvelle qui retrace les premières heures de la vie d’une petite fille après l’assassinat de son père (policier ou militaire de bas rang) montre bien la dimension implicitement politique du deuil dans une situation de polarisation extrême. Une problématique similaire structure le récit Informe desde Creta (rapport depuis la Crète) qui a pour objet les conséquences du syndrome post-traumatique à la suite de l’assassinat sur une place publique d’un homme en présence de son jeune enfant.

Cette coexistence spatiale de familles menacées, ici au niveau de l’immeuble, avec des gens ordinaires, impliquées malgré elles dans le conflit, est au centre du récit intitulé La colcha quemada (la couverture brûlée). Très concrètement, il s’agit des réactions aux intimidations que des jeunes sympathisants d’ETA infligent à un élu municipal non indépendantiste habitant à l’étage au-dessus des protagonistes. Les slogans hostiles peints sur les murs et le jet de cocktails Molotov sur le balcon de la victime principale suscite alors une réaction de peur du voisinage, qui exigera vite son départ. L’action de ces mêmes jeunes dans des violences urbaines se retrouve dans Después de las llamas (après les flammes) où le thème de la coexistence entre citoyens ordinaires et la mouvance proche d’ETA se développe dans le cadre d’une chambre d’hôpital.

L’ambiance étouffante du Pays basque durant les années de déchaînement de la violence terroriste se retrouve dans ce qui constitue l’une des meilleures nouvelles de ce recueil : Enemigo del pueblo (ennemi du peuple). L’histoire, qui se déroule en peu de jours, retrace le destin d’un individu banal, charpentier de son état, qui, lors d’une arrestation d’etarras dans un local voisin à son atelier, échange quelques mots anodins avec un policier. Ce simple fait entraîne une suspicion de collaboration avec la police qui produit immédiatement sa mort sociale, la désintégration de ses liens familiaux et finalement son suicide.

Avec Golpes en la puerta (des coups dans la porte), Aramburu retrace la socialisation dans la violence qui commence par des jeux d’enfants et la constitution de sociabilités proches (parents et amis) qui débouchent sur un engagement progressif dans le noyau actif d’ETA, et la réalisation de vrais attentats qui conduisent le protagoniste en prison.

Enfin, la transmission problématique des impacts du terrorisme au sein des familles de victimes est l’objet de El hijo de todos los muertos (le fils de tous les morts).

En somme, ce petit livre, lorsqu’il fait l’objet d’une lecture informée, permet d’approfondir par le biais d’une fiction qui n’en est pas tout à fait une bien des notions que le chercheur traitant du terrorisme trouve dans les manuels spécialisés. Mais ici, avec une densité émotionnelle appréciable qui enrichit la réflexion.

1 Fernando Aramburu, Los peces de la amargura, Tusquets, Barcelona, 2006. Ce titre peut être traduit comme « les poissons de l’amertume » en référence à l’aquarium du père d’une victime qui est au centre de la première nouvelle.

2 Parmi les bons travaux historiques on peut citer : P. Janke, « Spanish Separatism : ETA’s Threat to Basque Democracy, in : W. Gutteridge (Ed.), Contemporary Terrorism, Facts On File, New York, 1986, p. 135-166 ; G. Shabat ; F. José Llera Ramo, « Political Violence in a Democratic State : Basque Terrorism in Spain », in : M. Crenshaw (Ed.), Terrorism in Context, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 1995, p. 410-469.

3 Suivant diverses évaluations, le noyau actif d’ETA n’a jamais dépassé les 500 membres, et se situait la plupart du temps plutôt autour des 200. Par ailleurs, on estime à 858 le nombre de morts provoquées par cette organisation entre 1968 et 2011. On mesure la mouvance de sympathisants en observant les scores électoraux de ses façades légales successives depuis Herri Batasuna (depuis 1979) jusqu’à Bildu actuellement.

4 Voir : R. Alonso ; A. Serranò, « The needs of victims of terrorism in Spain », in : O. Lynch ; J. Argomaniz (Eds.), Victims of Terrorism, Routledge, London-New York, 2015, p. 90-106.