[colored_box bgColor= »#f7c101″ textColor= »#222222″]Cette recension a été publiée dans le numéro 6 de Conflits. Si vous souhaitez acheter ce numéro, rendez-vous sur la e-boutique de Conflits en cliquant ici.[/colored_box]

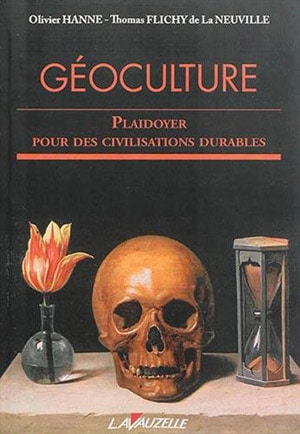

Olivier Hanne et Thomas Flichy de La Neuville, Géoculture. Plaidoyer pour des civilisations durables

Cet essai aussi bref que tonique ravira tous ceux qui, conscients des impasses de « la réduction du monde au simple jeu des forces économiques », cherchent de nouvelles clés d’interprétation géopolitique. Or la nouveauté consiste bien souvent à revenir au réel, à la racine des phénomènes comme à une source trop longtemps oubliée. C’est ce que démontrent ici Olivier Hanne et Thomas Flichy de La Neuville. La « géoculture » dont ils proposent la reconnaissance est une géopolitique éminemment réaliste, car fondée sur la prise en compte de deux dimensions trop souvent délaissées, mais toujours essentielles : « l’affirmation des cultures et la volonté de puissance ».

Tandis que « la négation du facteur culturel a déjà débouché sur des échecs spectaculaires pour l’Occident », « l’enracinement dans une culture est loin d’être une illusion ». Pour la plupart des pays non occidentaux en tout cas, l’identité reste le moteur d’une vue du monde dont l’ethnicité constitue le socle intangible. Quant à l’exercice de la puissance, elle repose sur des critères objectifs qui ne sont nullement caducs : « l’estime collective de soi », « le dynamisme en matière d’innovation et de travail », ainsi que « le dynamisme démographique prolongé sur des générations entières ». Dès lors, l’approche géoculturelle permet de déceler le principe moteur de toute « civilisation durable » : ni plus ni moins que « la transmission de la vie ». Une grille de lecture qui devrait ouvrir de fructueux débats – si l’Université en était encore capable, et la sphère médiatique suffisamment désireuse de sortir de ses œillères, de ses « schémas monolithiques occidentaux ».

G.G.

[colored_box bgColor= »#DCEDC8″ textColor= »#222222″]Olivier Hanne et Thomas Flichy de La Neuville, Géoculture. Plaidoyer pour des civilisations durables, Éd. Lavauzelle, 116 p., 16,80 €[/colored_box]

Photo : Vanitas, de Philippe de Champaigne (1671). Crédit : Domaine public

[divider]

Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici

[product_category category= »numero-papier » orderby= »rand » per_page= »4″]