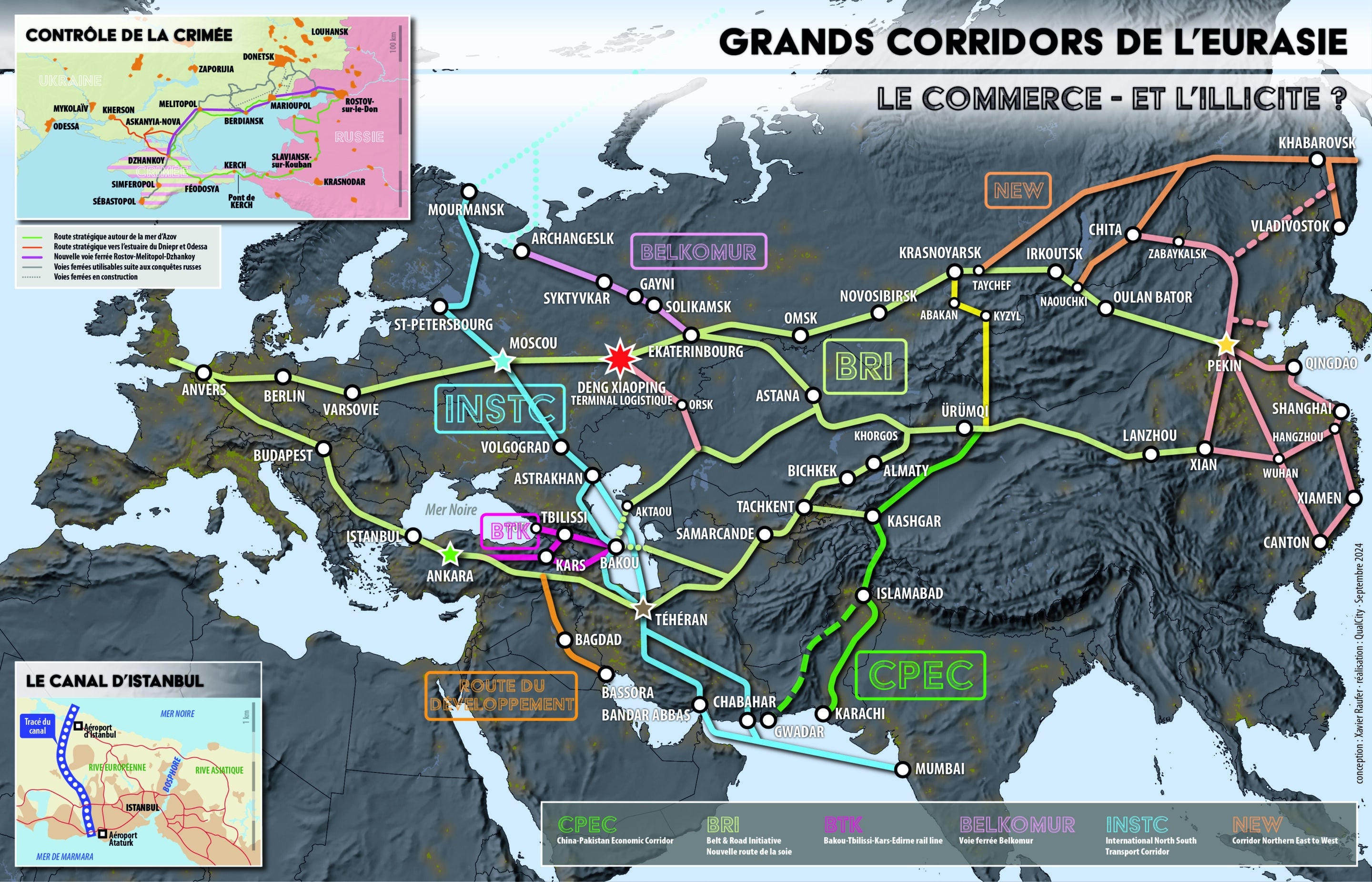

Le monde se structure autour des agrégats des États, comme les BRICS, et du maillage des grands corridors eurasiatiques. Le long de ces nouvelles routes de la puissance circulent les marchandises officielles et les formes multiples de la criminalité.

Article paru dans le no56 – Trump renverse la table

Alliance OCS-BRICS, ce qui surplombe l’océan Indien, zone critique en 2040

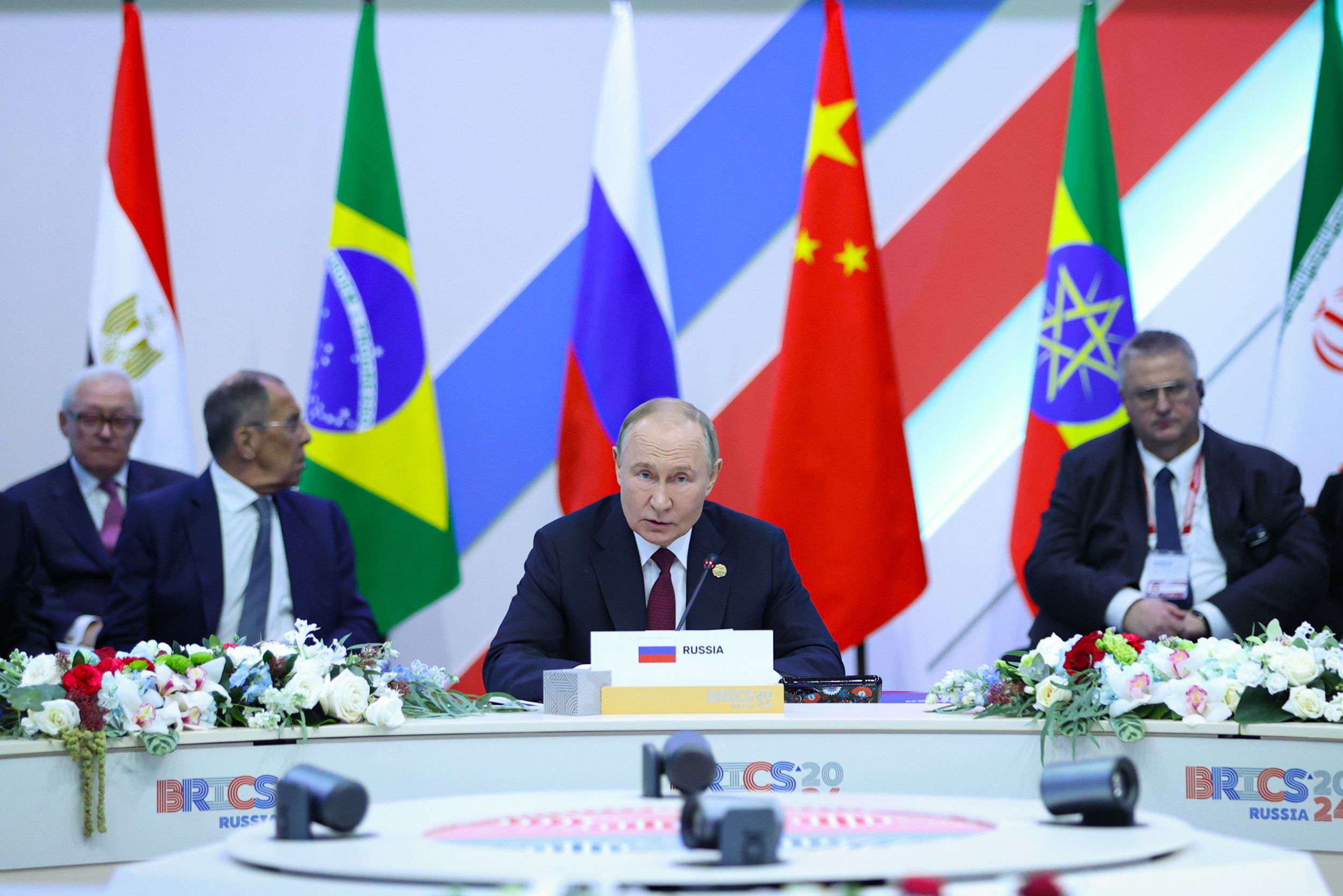

Début 2024, les BRICS comptent désormais neuf à dix membres ; ceux d’origine, Brésil, Russie, Inde, Chine, puis Afrique du Sud. Depuis lors, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran. L’Arabie saoudite a un pied dedans (juillet 2024), sans avoir formellement ratifié. L’Argentine y a renoncé sous la présidence de Javier Milei. En chiffres ronds, cela représente 46 % de la population mondiale, 29 % de la richesse mondiale (contre 43,5 pour le G7 et 27,5 au reste du monde). Et pour les BRICS, 43 % de la production mondiale de pétrole.

Le maillage des grands corridors eurasiatiques, des alliances comme celles des BRICS et d’autres, conjointes, comme l’Organisation de la coopération de Shanghai, dont un officiel russe parle récemment comme d’une possible nouvelle OTAN, attestent de la fin d’une fragmentation mondiale, amorcée avant même la fin de la guerre froide, quand la « banquise craquait ». Cette fragmentation aura duré jusqu’au raccommodage Iran-Royaume d’Arabie saoudite sous l’égide de la Chine – événement inouï, d’une immense portée symbolique.

Et aux conséquences réelles et durables : depuis juin 2024 en effet, une ligne aérienne relie la ville sainte chiite de Nadjaf, Irak, à Dammam, capitale de la province orientale de l’Arabie saoudite[1].

Chaîne logistique mondiale, enjeu suprême

Mais qui contrôle vraiment quoi dans la mondialisation – et tout d’abord, les chaînes logistiques ? Personne : une telle chaîne relève à 100 % de la maîtrise de l’homme sur le temps et l’espace. Or, dans la société de l’information, l’humain est désormais habitué à tout obtenir d’un claquement de doigts. Une commande sur une plateforme et vite, toujours plus vite, le livreur est à sa porte. Derrière cette apparente aisance, une chaîne transcontinentale : usines, plateformes de distribution, entreprises de livraison et, au centre de tout, un opaque cartel du transport maritime, sans réel contrôle d’aucune instance étatique ou internationale.

À lire aussi : Amazon n’est plus un site de vente pour les clients, mais une plate-forme de services pour ses vendeur

Or, cette chaîne logistique absolument cruciale a récemment souffert, d’abord de la crise due au Covid (confinements, embouteillages, etc.), provoquant au passage une flambée d’inflation.

D’où une mécanique infernale : les produits finis manquent dans les boutiques aux périodes cruciales de vente. Les importateurs augmentent leurs commandes, le cycle s’accélère et s’aggrave, entraînant l’inflation. À cet engrenage implacable, s’ajoutent des annulations de transports, des exigences de primes de surcharge, etc. Car la logistique mondiale est fragile : en 2021, le blocage du canal de Suez pendant une semaine (à cause d’un navire échoué) la perturba des mois durant, avant qu’elle ne retrouve sa cadence planétaire usuelle.

Maillage intercontinental multimodal : tout sauf une vue de l’esprit

Wuhan-Dourges. Depuis 2017, une liaison ferroviaire existe entre (notamment) la capitale de la province chinoise de Hubei (mondialement célèbre lors de l’épisode du Covid…) et la plateforme de Dourges, dans le Pas-de-Calais. Cette liaison par train de marchandises cesse lors de la crise du Covid et reprend fort en 2021 (en une vingtaine de jours, trois trains par semaine livrent des biens et des produits de la Chine vers l’Europe). Nouvel arrêt au printemps 2022, du fait de la guerre en Ukraine, ces trains passant par le Kazakhstan et la Russie (jadis, les routes de la soie). Par ailleurs, jusqu’au printemps 2022, d’autres liaisons existaient vers Rotterdam, Hambourg, Lyon ; qu’elles soient rétablies reste incertain.

À travers l’Eurasie, déjà. De la Chine vers l’Europe du Nord, le trajet via le canal de Suez dure quarante-cinq jours ; mais un train partant de Chine pour Duisbourg, à l’ouest de l’Allemagne, prend maximum trente jours. Du fait du blocage des Houthis, le trafic ferroviaire transsibérien de la Chine vers l’Europe augmente de 40 % de décembre 2023 à mars 2024. Selon des sources ferroviaires russes, le volume de fret des voies ferrées transsibériennes augmente de 25 % (2021-2024, toutes marchandises confondues).

Fret transporté : 2021 : 144 millions de tonnes ; 2022 : 158 m t ; 2023 : 173 m t ; pour 2024 : 180 m t estimés.

Thromboses (sur la mer) – chaîne logistique, mer Rouge, Houthis

Houthis, Bab el-Mandeb: dégâts avérés. Avant la crise, ± 30 % des conteneurs de l’Asie vers l’Europe et la côte est des États-Unis empruntent le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Dès l’explosion de la guerre de Gaza, toujours plus de porte-conteneurs doivent contourner l’Afrique ; donc livrer les biens et renvoyer ces conteneurs vers l’Asie prend deux semaines de plus. D’où le tarif du conteneur 40 pieds (12 m) double, passant de 3 000 à 6 000 $. Sur une paire de chaussures de sport, on note un surcoût de 1 à 2 € ; pour une voiture de 40 000 €, une hausse de 400 €.

Commerce mondial : des usines – Tesla à Berlin, Volvo à Gand – subissent des retards de livraison de certaines pièces, voire l’arrêt de chaînes de montage. Certains produits du catalogue Ikea sont indisponibles ; Danone connaît aussi des problèmes logistiques.

À lire aussi : Le commerce maritime mondial entravé par les guerres

Voilà ce que révèle cette crise de prime abord. Mais allons plus loin.

25 000 navires empruntent chaque année le détroit de Bab el-Mandeb. Et on en compte 320 en permanence alentour. C’est le seul point de passage sur la route océan Indien – mer Rouge, canal de Suez – Méditerranée. 12 % du pétrole et du gaz liquéfié (transports nécessitant bien sûr des précautions) empruntent également cette voie. Qu’elle soit inaccessible et tout change. Par exemple :

Tokyo-Rotterdam, devant contourner l’Afrique par Le Cap : 6 100 km en plus ; ajoutant deux à trois semaines, du carburant, des salaires et des assurances en supplément.

Un porte-conteneur reliant Singapour à la Slovénie met douze jours par le canal de Suez en temps ordinaire ; en contournant l’Afrique, c’est un mois.

S’ajoute à cela les assurances pour risque de guerre mondialement définies, et de longue date, par le Joint War Committee du célèbre assureur Lloyds, de Londres. Une assurance à présent fixée en moyenne à 0,7 % du coût de la cargaison transportée. Si celle-ci s’élève à 100 millions $, l’assurance de guerre est de 700 000 $ (outre les autres coûts géopolitiques).

Si le blocage s’éternise, chaque trajet de cargo, de l’Asie industrielle à l’Europe du Nord, coûtera 1 million de dollars de plus. D’octobre 2023 à mai 2024, un conteneur de 20 pieds, livré de Chine en Europe, voit passer son prix de 1 200 à 7 000 $ (à l’apogée de la crise du Covid, c’étaient 15 000 $). Un conteneur de 24 m (40 pieds) Shanghai-Los Angeles coûtait en octobre 2023 2 000 $ ; fin mai 2024, il s’élevait à 6 700 $.

En janvier 2024, 212 porte-conteneurs empruntent le canal de Suez ; déjà, 517 contournent l’Afrique. De novembre 2023 à janvier 2024, le trafic du canal a baissé de 42 % ; celui des tankers-pétrole de 18 % ; celui des vraquiers de 6 %. En juin 2024, le trafic sur le canal de Suez est à 1/10e de son niveau normal. Tout le trafic maritime de l’Union européenne a baissé de 22 % sur l’axe mer Rouge-Suez au 1er semestre 2024 et des géants du transport maritime comme Maersk ont totalement abandonné la mer Rouge.

La thrombose s’aggrave et perdure, sans issue perceptible.

Mais qui la provoque, de part en part ?

Les Houthis. À l’origine, c’est une coalition de tribus et de clans montagnards chiites zaïdites du Yémen, soutenus à ce titre par la République islamique d’Iran, mais farouchement indépendants. Ces guerriers se voient désormais comme le fer de lance de l’axe du djihad, jetés dans une bataille d’ampleur métaphysique contre l’Amérique et les sionistes.

Ennemi redoutable car aguerri, les Houthis sortent de plus de dix ans d’une guerre, surtout aérienne, avec l’Arabie saoudite et leur armée équivaut précisément à un taureau déjà toréé. Les Houthis pratiquent une efficace guérilla à l’économie : des forces constamment mobiles, sans entrepôts ni arsenaux importants. Un flux tendu de barques (dhows) mêlées aux vraies, celles des pêcheurs, les alimente en un armement (d’abord iranien) diversifié et bien utilisé.

Sur la dynamique-flexibilité de leurs opérations, ils bénéficient de l’aide expérimentée du Hezbollah, milice armée elle aussi aguerrie au contact d’une armée d’Israël, plus redoutable que les Saoudiens qui bombardent de haut et de loin, ou que les Américains qui se gardent d’approcher les montagnes yéménites : un Afghanistan leur a suffi…

Retour sur le terrain : le 19 novembre 2023, le cargo Galaxy leader, propriété indirecte d’un homme d’affaires israélien, est assailli par ces guérilléros yéménites. Dès lors, tout change pour la logistique maritime mondiale : vite, 20 % de sa flotte de conteneurs doit être réorientée. Dès janvier 2024, des cargos, porte-conteneurs contournent l’Afrique par centaines. Première quinzaine de janvier 2022, plus de 400 navires de commerce empruntent le canal de Suez ; en janvier 2024, il n’en reste que 150.

À lire aussi : Les routes maritimes de l’Arctique

Début 2024, malgré des ripostes sur des bases et des sites de Houthis, les attaques s’intensifient. Des navires de la coalition américaine, ou autres, sont accrochés, en dépit de l’immense écart technologique entre les Houthis et ces si sophistiquées flottes de haute mer. Détruire un drone ou un radar à 10 000 $ avec des missiles à 1 million $ (et plus), est-ce vraiment vaincre ?

Ainsi, la thrombose s’aggrave mais, pire encore (surtout pour le commerce mondial), on ne lui voit pas de fin prévisible.

Sous la mer « autoroutes de l’information », câbles haute-tension, énergie, etc.

99 % du trafic intercontinental d’internet passe par des artères de fibres optiques posées au fond des océans et des mers. Des infrastructures bien vulnérables : leur cartographie précise n’existe pas et leur seule maintenance est déjà hasardeuse. Les données numériques européennes passant par les Gafam étant d’usage stockées sur le sol des États-Unis, le sabotage ou la destruction des principaux de ces câbles laisserait l’Union européenne, au moins un temps, pas loin de l’écran noir. Posés sur les fonds marins par des navires câbliers, les câbles à haute tension sous-marins font parfois ± 150 km de long et pèsent alors 10 000 t (le poids de la tour Eiffel). Pour les sources d’électricité renouvelables offshore, ces câbles permettent les interconnexions et les raccordements aux réseaux électriques. Eux aussi vulnérables, ces câbles pourraient être sabotés, fragilisant ainsi des réseaux électriques en période de tension.

L’Umwelt chinois, canaux et rails

Dans sa périphérie, la Chine élargit de même son maillage de corridors économiques et stratégiques. Deux exemples :

Le corridor ferroviaire de Kunming (Chine du Sud) à Vientiane (Laos, 1 035 km), transportant du fret local ou international. Ouvert en 2021, ses livraisons ayant bondi en 2022 de 85 %, il aura transporté plus de 4 millions de tonnes de biens et marchandises en 2023.

À lire aussi : La route maritime du Nord : une solution d’approvisionnement complémentaire pour la Chine

Le Techo Funan Canal commencera à être percé fin 2024. Long de 180 km, il reliera Phnom Penh, capitale du Cambodge, pays allié de la Chine, du cours de la rivière Bassac proche de la ville à la province côtière de Kep et à la mer du Cambodge, sans emprunter le Mékong (vietnamien).

Les connexions mondiales n’ont pas fini de s’étoffer et de se renforcer.

[1] Compagnie aérienne Flynas, 1 h 30 de vol. Voilà encore deux ans, l’entrée du loup chiite irakien dans la bergerie de Dammam, naguère lieu d’une répression brutale pratiquée par les wahhabites, était vue par le pouvoir temporel (roi) et religieux (grand mufti) saoudien, comme un suffoquant cauchemar.