Les drones marins jouent un rôle de plus en plus important en mer. Des machines de plus en plus complexes et autonomes.

Article paru dans le no56 – Trump renverse la table

Ces derniers mois ont été marqués par des démonstrations notables de puissance navale. Deux événements soulignent la différence dans les stratégies : l’explosion de l’ancien patrouilleur L’Her, issue d’un tir d’exercice de torpille depuis un SNLA français, et l’élimination du vraquier Tutor par Ansar Allah[1] par attaque de drones marins artisanaux. Une technologie de pointe, dont les moyens de mise en œuvre sont considérables, et un bricolage à bas coût, qui met hors service les équipes de sécurité présentes à bord.

Les drones redéfinissent donc les stratégies militaires, et notamment en mer, au-delà des perspectives traditionnelles offertes par la torpille. L’usage massif de robots modernes s’est développé dans le cadre civil, où l’on a souhaité éviter la mise en danger du personnel et réduire les coûts : inspections en milieu difficile, captation de données hydrographiques et campagnes d’exploration. Ils permettent aussi de connecter et d’assurer la maintenance à distance des puits de pétrole et de gaz offshore, par plus de 500 mètres de profondeur[2]. Plus récemment, d’autres applications ont vu le jour, comme le nettoyage de coque, qui permet d’améliorer la performance énergétique des navires, ou bien l’agrément de la plongée de loisir.

Le paysage des drones s’est structuré ainsi :

- les ROV, Remotely Operated Vehicules, reliés par un cordon à leur opérateur ;

- les UUV, Untethered Underwater Vehicules, qui ne nécessitent pas de connexion physique et peuvent même, une fois l’objectif donné, être pilotés par des algorithmes de conduite autonome – ce sont alors des AUV, pour Autonomous Underwater Vehicules;

- les USV, Unmanned Surface Vehicles, navires de surface sans équipage.

C’est dans ce contexte que les drones marins reviennent sur le devant de la scène médiatique en zone de guerre, permettant, comme dans la marine civile, de réduire les risques humains et de toucher des cibles moyennant un faible coût. Lorsqu’il faut expliquer au contribuable pourquoi un missile à plus d’un million d’euros a été utilisé pour protéger quelque chose de plus précieux encore, l’usage de drones marins à 5 000 € permet d’épuiser économiquement l’adversaire. Les drones aériens, comme le Shahed iranien, sont très médiatisés, mais trois éléments rendent les drones marins de surface particulièrement efficaces dans le combat naval : ils sont bas sur l’eau et échappent ainsi à une détection radar classique ; ils peuvent porter un armement bien plus lourd que les drones aériens ; ils évoluent près de la ligne de flottaison des navires, leur point le plus vulnérable.

Au-delà des groupes armés, les marines conventionnelles s’équipent et opèrent donc avec succès des drones de surface kamikazes, comme l’Ukraine, pour contrer la Russie en mer Noire. L’équilibre à trouver dans leur usage est simple : assez technologique pour être efficace en opération, mais assez peu pour être compétitif économiquement. Les drones s’illustrent ainsi à merveille dans une stratégie d’attrition. La production massive implique en revanche de nouvelles dépendances, puisque les capacités ne sont souvent pas nativement disponibles sur le territoire[3]. Un schéma que l’on retrouve dans le domaine des drones marins, puisque les champions français[4] brillent particulièrement dans la production en faibles quantités d’équipements hautement technologiques.

À lire aussi : Drones de surface : la victoire navale à moindre coût ?

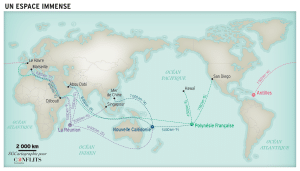

Cette qualité reste bien sûr essentielle, puisque l’usage de drones marins est loin d’être seulement jetable : il permet de multiplier les possibilités de surveillance de surface et sous-marine, et de préparer ainsi la mise en œuvre de moyens plus conventionnels de protection ou d’attaque. La Chine développe ainsi une barrière de surveillance intégrant capteurs et drones marins en mer de Chine méridionale. Le déminage de zones sous-marines par drone et la surveillance de câbles sous-marins sont des activités essentielles pour garantir les intérêts des États et leurs possibilités de projection aujourd’hui. La guerre des drones marins est donc lancée, se jouant sur deux niveaux distincts, et offrant de nouvelles possibilités dans les stratégies navales.

[1] Ansar Allah est la dénomination officielle du groupe armé plus communément appelé « Houthis ».

[2] Le record de plongée en saturation est français, détenu par des plongeurs de la COMEX et de la marine nationale, à 534 m, depuis 1988. Au-delà, il est nécessaire d’utiliser des drones téléopérés.

[3] À titre d’exemple, l’Ukraine à elle seule utilise 100 000 drones aériens par mois, mais en aurait besoin du double. Il lui aura fallu deux ans pour se doter d’une capacité de production d’un million de drones artisanaux par an.

[4] La France est particulièrement en pointe dans le domaine des drones marins avec des entreprises comme Exail, Delair, RTSys ou Naval Group reconnues internationalement.