Malmenée ou décalée en Europe, en perte d’influence en Afrique et en Orient, concurrencée par d’autres pays moins bavards et plus réalistes, la France semble avoir perdu ses repères.

Article paru dans le no56 – Trump renverse la table

La réalité des relations internationales est brutale. Elle n’a cessé de percuter durement les choix ou les velléités diplomatiques d’Emmanuel Macron depuis 2017. On ne compte plus les discours, souvent incantatoires. Mais, au bilan, le constat est décevant, entre désillusions, humiliations et marginalisation. L’ambiance lourde entre l’Élysée et le Quai d’Orsay et les sourdes tensions entre les équipes « diplo et mili » du chef de l’État en disent long à ce sujet.

En Europe, la relation avec le Royaume-Uni est quasi atone. Avec l’Allemagne, c’est pire. Les divergences se sont aggravées, notamment sur l’Ukraine. Macron a même eu des mots vifs, en mars 2024, à l’égard du chancelier Olaf Scholz : « Il conviendra de ne pas être lâche. » Le taiseux Scholz n’a pas apprécié la pique du volubile Macron, surtout que Berlin accorde beaucoup plus d’aide à Kiev que Paris. Sur l’Ukraine, l’activisme martial du président français semble tourner à vide, en décalage avec la réalité nouvelle : le retour volontariste de Donald Trump.

Cette brouille franco-allemande affaiblit l’Union européenne, sur laquelle l’Élysée n’a plus prise. Macron avait pris de haut Giorgia Meloni. Il souffre aujourd’hui de sa concurrence. Énergique et pragmatique, confortée par ses succès électoraux et sa politique migratoire, ainsi que par sa bonne connexion avec Trump, elle a renforcé sa stature internationale, au détriment de Macron.

L’affaissement de la France se confirme en Orient. L’Amérique et l’Arabie saoudite y mènent plus que jamais le jeu. Paris suit et subit, sans prise réelle sur les événements, en dépit de postures martiales et de discours survoltés. En Algérie, la crise latente depuis l’automne 2022 est à son paroxysme. La violence des discours d’Alger se nourrit de soixante ans de propagande anti-française et, surtout, de la faiblesse de la France depuis 1962. L’arrestation à Alger, le 16 novembre, du grand écrivain franco-algérien Boualem Sansal, et la campagne haineuse des agents d’influence algériens installés en France en sont les conséquences. Déçu par l’échec de son hasardeuse stratégie de réconciliation mémorielle, Macron avait mal estimé les conséquences de sa décision – légitime –, en juillet 2024, de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

L’Afrique est le cas d’école de cette déconfiture française. De Dakar à N’Djamena, la France a perdu pied, dans des conditions parfois humiliantes. Le « redéploiement diplomatique et opérationnel » ressemble à une débâcle politico-militaire. Deux ans après la fin de l’opération Barkhane qui, après Serval, sauva du djihadisme la zone sahélo-saharienne (58 soldats français tués, près de 6 milliards d’euros dépensés), il ne reste quasiment plus rien de la présence française dans la zone. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois autres « piliers de l’amitié franco-africaine » – le Sénégal, le Tchad et la Côte d’Ivoire – ont demandé eux aussi le départ des Français. L’Élysée a été pris de court.

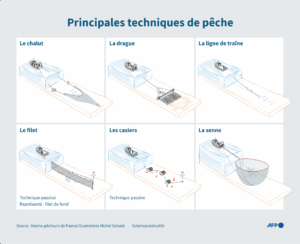

Il reste Djibouti, le dernier grand point d’appui français en Afrique (1 500 militaires). La place est stratégique, sur le détroit de Bab el-Mandeb, l’un des passages obligés du trafic maritime entre l’Asie et l’Europe. Mais la place est chère, convoitée, les surenchères possibles. À Djibouti, la France doit cohabiter avec les États-Unis (5 000 hommes), la Chine (quelques centaines), le Japon (200 soldats). L’Italie et la Turquie viennent d’y ouvrir des antennes militaires.

À lire aussi : La France doit s’armer pour contrer la guerre économique. Entretien avec Nicolas Moinet

Le flou politique, une faible « culture africaine » chez trop de responsables et des comportements inappropriés ont accéléré ce délitement. La fermentation anti-française des populations locales, parfois manipulées par la Russie, n’a pas été perçue à temps. La déconnexion avec les nouvelles élites africaines, plus populistes et souverainistes que leurs aînées, s’est accentuée. Une certaine arrogance a produit de graves erreurs de comportement. « On a oublié de nous dire merci », lâchait ainsi avec dépit M. Macron, le 6 janvier, devant la conférence des ambassadeurs français. Avec raison sur l’ingratitude des dirigeants africains aidés par la France, c’était maladroit. « Mépris », « paternalisme néocolonial » a-t-on entendu en Afrique…

La suffisance et le manque de « patine diplo » de quadras ou de trentenaires lancés par Macron dans le grand bain diplomatique, un terrain de jeu autrement plus complexe que les campus d’HEC ou de l’ENA, ont suscité l’incompréhension, le rejet. Parfois présentés comme brutaux ou paternalistes, nos coloniaux, militaires ou administrateurs civils, savaient mieux y faire.