Au cœur des recompositions énergétiques en Méditerranée orientale, le gaz naturel est devenu pour Israël un amortisseur stratégique, créant des interdépendances régionales avec l’Égypte et la Jordanie. L’accord d’août 2025 avec Le Caire confirme que cette architecture énergétique semble, pour l’heure, tenir le choc.

Longtemps importatrice d’énergie (pétrole, charbon et gaz), Israël est devenu en l’espace d’une décennie un acteur central de la diplomatie gazière en Méditerranée orientale. L’accord signé début août 2025 entre la société israélienne NewMed Energy et la compagnie égyptienne Blue Ocean Energy illustre cette transformation radicale. Ce texte, qui modifie en profondeur les termes d’un accord gazier existant, prévoit l’exportation vers l’Égypte de 130 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel, répartis en deux tranches, pour un montant estimé à 35 milliards de dollars.

Contrat Israël / Égypte

Le gaz sera acheminé depuis le gisement offshore Léviathan, auquel sont associés NewMed, Chevron et Ratio Energies. À terme, la quantité livrée pourrait atteindre près de 13 milliards de mètres cubes par an, soit le double des volumes prévus dans l’accord initial. L’extension du contrat, qui prolonge la coopération jusqu’en 2040, est conditionnée à la réalisation d’un troisième gazoduc sous-marin ainsi que d’autres infrastructures clés. Elle dépend également de l’obtention de plusieurs autorisations réglementaires attendues dans les mois prochains.

Pour mesurer la portée de cet accord, il convient de le replacer dans son contexte historique. Jusqu’au tournant des années 2010, Israël importait l’essentiel de son gaz d’Égypte, dans le cadre d’un contrat bilatéral signé en 2005. Mais l’instabilité politique consécutive aux révoltes arabes et les multiples attaques menées contre le gazoduc traversant le Sinaï (à la fois vers Israël et vers la Jordanie) ont obligé l’Égypte à mettre fin à ces livraisons dès 2012. Pour Israël, ce fut un électrochoc stratégique, précipitant une réorientation complète de sa politique énergétique.

C’est dans ce contexte que furent découverts les gisements offshore de Tamar (2009) et Léviathan (2010). Ce dernier, situé à environ 130 kilomètres à l’ouest de Haïfa, recèle à lui seul plus de 600 milliards de mètres cubes de gaz, offrant à Israël l’autosuffisance, mais aussi des perspectives d’exportation.

En 2023, la consommation israélienne annuelle s’est élevée à environ 13 à 14 milliards de mètres cubes (BCM), en croissance régulière depuis 2010. Ce gaz est principalement utilisé pour la production d’électricité (70 %), remplaçant progressivement le charbon. Jusqu’à récemment, plus de 80 % du charbon importé par Israël provenait de ports australiens, en particulier de la région du Queensland. Outre l’Australie, Israël a ponctuellement importé du charbon d’Afrique du Sud, de Colombie et d’Indonésie, mais dans des proportions nettement moindres.

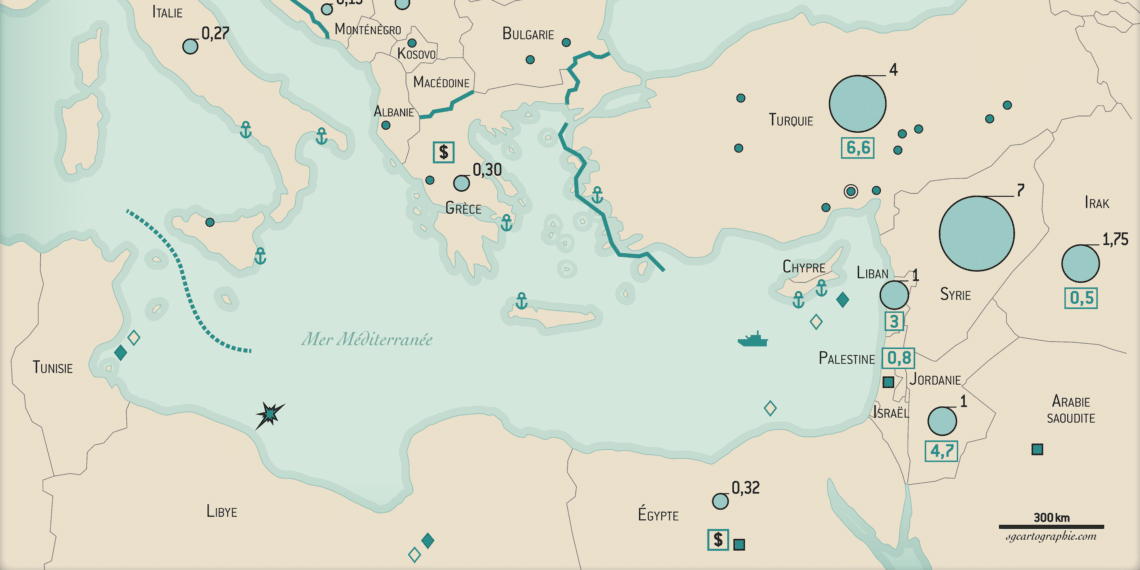

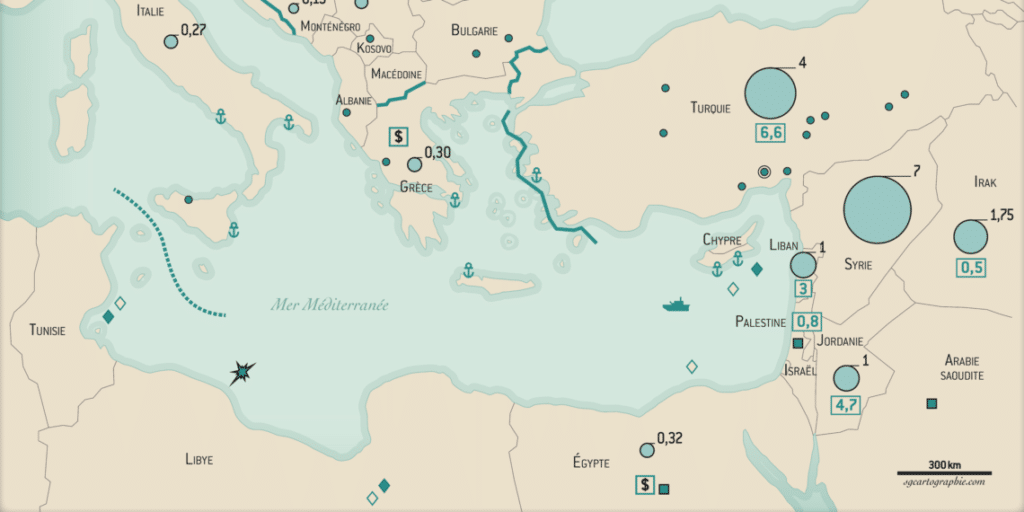

Gaz de Méditerranée

Le reste de la consommation israélienne de gaz alimente l’industrie chimique, la pétrochimie, ainsi que quelques projets émergents dans les transports, bien que l’usage du gaz naturel comprimé (GNC) reste encore marginal.

Le développement du gaz naturel en Israël a profondément transformé la gestion de l’eau, en particulier à travers le dessalement de l’eau de mer. Les grandes usines de dessalement construites depuis le début du siècle à Ashkelon, Hadera, Sorek, Ashdod et Palmachim fonctionnent grâce à l’électricité, elle-même produite majoritairement à partir de gaz naturel. Ce lien, bien qu’indirect, est essentiel : les technologies d’osmose inverse utilisées en Israël nécessitent une alimentation électrique constante pour actionner les pompes à haute pression, très énergivores. Ce procédé consiste à faire passer l’eau de mer à travers une membrane semi-perméable sous une forte pression (60 à 80 bars). Cette membrane laisse passer les molécules d’eau, mais bloque les sels, minéraux et autres impuretés. Contrairement au processus naturel d’osmose, où l’eau se déplace spontanément d’un milieu moins concentré vers un milieu plus concentré en sels, l’osmose inverse ce flux en appliquant une pression supérieure à la pression osmotique. Le gaz, exploité depuis les champs offshore, alimente les centrales électriques qui fournissent cette électricité, assurant ainsi la stabilité, la compétitivité et la souveraineté du modèle israélien de dessalement.

Un système innovant

Contrairement à certains pays du Golfe qui utilisent directement du gaz pour la distillation thermique, Israël a misé sur un système entièrement électrifié, interconnecté au réseau national. Cette stratégie énergétique intégrée a permis de faire du dessalement un pilier de l’approvisionnement en eau potable, avec environ 80 % de l’eau domestique consommée en Israël. Ainsi, sans le gaz naturel, cette performance serait difficilement tenable. L’interdépendance entre ressources énergétiques et infrastructures hydrauliques illustre la stratégie israélienne, articulant ses politiques autour de ses ressources nationales, dans une logique d’autonomie stratégique, mais aussi géostratégique. Car le développement massif du dessalement en Israël a ouvert la possibilité d’approvisionner en eau la Jordanie, pays aride confronté à une pénurie chronique de ressources hydriques.

Grâce à ses usines de dessalement alimentées par l’électricité issue du gaz naturel, Israël est devenu capable de produire une quantité d’eau excédentaire par rapport à ses besoins domestiques, ce qui lui permet non seulement de remplir ses engagements hydrauliques vis-à-vis de la Jordanie dans le cadre du traité de paix de 1994, mais aussi de détourner vers la Jordanie des volumes d’eau supplémentaires depuis des sources alternatives israéliennes. Ainsi, le dessalement n’est pas seulement un outil de sécurité hydrique nationale pour Israël, mais aussi un instrument diplomatique et géopolitique, permettant de stabiliser les relations très tendues entre les deux pays.

Et, tandis que la consommation intérieure israélienne de gaz naturel atteint un plateau, les infrastructures d’exportation, en particulier vers la Jordanie et l’Égypte, sont en pleine expansion.

L’Égypte et le besoin d’énergie

L’Égypte, de son côté, est passée en quelques années du statut d’exportateur net à celui d’importateur de gaz, avant de redevenir un acteur majeur grâce à la découverte du gigantesque gisement Zohr en 2015. Toutefois, la faiblesse des investissements étrangers, la croissance rapide de la consommation intérieure et les difficultés structurelles du secteur énergétique égyptien ont limité la montée en puissance du pays comme plateforme d’exportation. L’Égypte mise donc sur une stratégie de « hub régional », exploitant ses deux terminaux de liquéfaction à Idku (Alexandrie) et Damiette pour réexporter le gaz israélien sous forme de GNL vers l’Europe, replaçant en partie le gaz russe.

La Jordanie en bénéficie aussi. Au-delà de l’approvisionnement en eau, le royaume hachémite fait partie de cette reconfiguration énergétique. Dès 2016, la Jordanian National Electric Power Company (NEPCO) a signé un contrat avec Noble Energy (aujourd’hui Chevron) pour l’importation de 45 milliards de mètres cubes (BCM) de gaz israélien issu du champ Léviathan, sur 15 ans, soit environ 3 BCM/an. La mise en service effective du gazoduc Jordanie-Israël a eu lieu en 2020. Aujourd’hui, le gaz naturel importé d’Israël représente environ 80 à 90 % du gaz consommé pour la production électrique en Jordanie.

Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large d’intégration institutionnelle, illustré par la création en 2020 de l’Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF), qui regroupe Israël, l’Égypte, Chypre, la Grèce, l’Italie, la Jordanie, la France et l’Autorité palestinienne. L’un des objectifs affichés de ce forum est la coordination des politiques énergétiques entre États riverains, dans un cadre excluant la Turquie, dont la stratégie de tension avec Chypre et la Grèce, et son hostilité à Israël, inquiètent. En développant son réseau d’exportation vers l’Égypte et la Jordanie, et en projetant des interconnexions futures avec Chypre, la Grèce et l’Europe continentale, Israël se positionne comme un acteur important de la sécurité énergétique euro-méditerranéenne.

La Turquie dans le jeu

Cependant, ces dernières années, le rapprochement entre l’Égypte et la Turquie, tout comme la guerre à Gaza, introduisent de nouvelles incertitudes et tensions qui pourraient fragiliser l’édifice énergétique régional patiemment construit au cours de la dernière décennie autour du gaz israélien. Ce système repose sur un équilibre délicat entre coopération technique, interdépendances économiques et alignements géopolitiques partiels. Or, chacun de ces piliers peut être ébranlé par les évolutions récentes.

Le rapprochement entre l’Égypte et la Turquie, amorcé depuis 2021 et intensifié après les tremblements de terre en Anatolie en 2023, pourrait avoir des implications importantes. Historiquement rivales en Méditerranée orientale, notamment sur les questions de zones maritimes exclusives, du soutien aux Frères musulmans et de l’influence en Libye, les deux puissances ont progressivement restauré leurs relations diplomatiques et explorent aujourd’hui des formes de coopération, y compris dans le domaine énergétique. Ainsi, la Turquie, exclue de l’Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF), cherche désormais à réintégrer les circuits régionaux et à sécuriser ses approvisionnements gaziers dans un contexte rendu plus instable par la guerre en Ukraine. Si Ankara et Le Caire devaient coopérer dans des projets concurrents à ceux impliquant Israël, comme, par exemple, en connectant le gaz égyptien à la Turquie via la Méditerranée ou en soutenant des projets offshore dans des zones disputées, cela pourrait affaiblir le rôle central d’Israël dans les exportations régionales et réactiver des contentieux maritimes.

En parallèle, la guerre à Gaza depuis octobre 2023 a ravivé les tensions régionales et mis en péril la stabilité politique nécessaire à la poursuite des grands projets énergétiques. D’un point de vue diplomatique, la pression populaire dans le monde arabe, notamment en Jordanie et dans une moindre mesure en Égypte, a renforcé la défiance envers les accords de coopération avec Israël dans les secteurs stratégiques, comme l’eau et l’énergie. Des manifestations massives ont eu lieu en Jordanie contre l’importation de gaz israélien, qualifiée par l’opinion de « gaz volé », provenant de territoires contestés ou acquis à des conditions d’iniquité. Le maintien des accords stratégiques avec Israël affaiblit la légitimité intérieure de ces régimes.

Et c’est justement dans ce contexte difficile que l’annonce par NewMed Energy de l’extension de son accord gazier avec l’Égypte prend tout son sens. En dépit des tensions régionales croissantes, du conflit persistant à Gaza et des recompositions diplomatiques dans le bassin oriental de la Méditerranée, cette annexe, qui prévoit l’exportation de 130 milliards de mètres cubes supplémentaires depuis le gisement Léviathan, confirme la solidité des partenariats établis dans un environnement incertain. Elle témoigne du fait que, derrière les discours politiques et les pressions populaires, la coopération énergétique entre Israël, l’Égypte et la Jordanie reste résiliente, fonctionnelle et mutuellement avantageuse. Si l’opinion publique dans ces pays peut rejeter symboliquement le gaz israélien, leurs gouvernements continuent de considérer cet approvisionnement comme une source fiable, compétitive et stratégique. Dans cette perspective, contrairement à son utilisation par la Russie, l’énergie agit au Levant comme un amortisseur géopolitique, car elle impose une logique d’interdépendance, de planification à long terme et de rationalité économique qui résiste, pour l’instant, aux turbulences géopolitiques.