À mi-chemin entre le Kremlin, Pékin et Bruxelles, les déserts d’Asie centrale ouvrent la voie à un nouveau jeu énergétique dont les gagnants et les perdants ne sont pas encore désignés.

Glenn Agung Hole

L’Asie centrale est une région débordant de ressources naturelles – d’immenses gisements de pétrole et de gaz aux minéraux précieux tels que l’uranium et les terres rares. Des pays comme le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan sont devenus de grands producteurs d’énergie, faisant de la région un acteur stratégique sur le marché mondial. Cette richesse s’accompagne toutefois de défis complexes. La manière dont ces ressources sont gérées a des conséquences majeures sur le développement économique, la stabilité régionale et la sécurité énergétique mondiale. L’histoire apporte des leçons sévères sur les coûts environnementaux d’une mauvaise gestion : l’effondrement écologique de la mer d’Aral illustre de façon alarmante ce qui peut arriver lorsque les ressources sont surexploitées sans souci de durabilité.

Cet article vise à analyser la gestion des réserves énergétiques d’Asie centrale et ses implications pour la région et pour le monde. Nous examinons l’économie des États riches en ressources, le rôle de la région dans la sécurité énergétique mondiale et les défis environnementaux liés à l’exploitation de ces ressources. Enfin, nous discutons des risques et des possibilités à venir : comment les pays peuvent-ils utiliser leurs ressources énergétiques comme levier stratégique de croissance tout en préservant durabilité et stabilité ?

Économie énergétique des pays d’Asie centrale riches en ressources

Kazakhstan : pétrole, gaz et richesse minérale

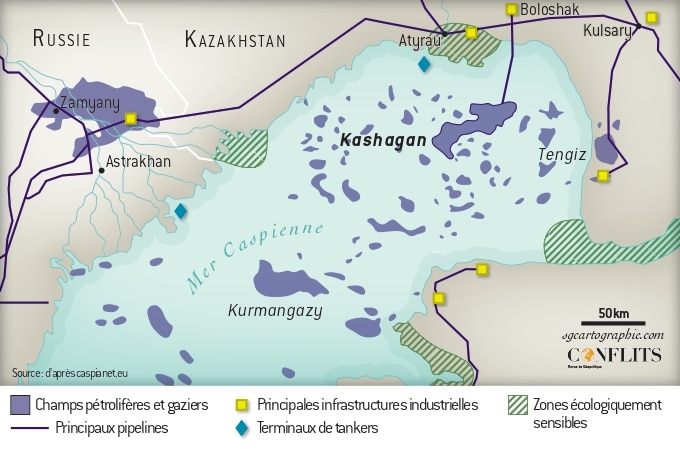

Le Kazakhstan est la plus grande économie d’Asie centrale, portée par ses exportations de pétrole et de gaz. Le pays dispose de réserves de pétrole très importantes – plus de 30 milliards de barils – et a produit environ 1,8 million de barils par jour en 2018, ce qui le place parmi les principaux producteurs mondiaux. Les grands gisements de la mer Caspienne forment l’épine dorsale du secteur, et les investissements étrangers ont permis de maintenir une production élevée. L’État conserve le contrôle via la compagnie pétrolière nationale KazMunayGas.

La flambée pétrolière au tournant du millénaire a fortement dopé le PIB ; une partie des revenus a été placée dans un fonds pétrolier et investie dans d’autres secteurs afin de diversifier l’économie[1]. Néanmoins, le pays reste vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières et il n’est pas certain que la richesse pétrolière profite pleinement à la population.

Le Kazakhstan domine également le marché mondial de l’uranium (environ 40 % de la production mondiale en 2020) et possède d’importantes réserves de charbon, de fer, de cuivre et de zinc. Le pays détient aussi d’importants gisements de métaux critiques tels que le chrome, le manganèse et le plomb. En 2025, une découverte majeure d’environ 20 millions de tonnes de minerai de terres rares a également été annoncée, ce qui pourrait faire du Kazakhstan le troisième détenteur mondial de ces réserves, derrière la Chine et le Brésil.

Les autorités souhaitent développer la transformation locale de ces matières premières pour accroître la valeur ajoutée. Parallèlement, la croissance fondée sur les matières premières a engendré des difficultés. Les périodes de “mal hollandais”, durant lesquelles les revenus élevés du pétrole et des minerais ont renforcé la monnaie et freiné d’autres industries, ont montré les risques d’une dépendance univoque. Le gouvernement tente de concilier son rôle de puissance énergétique avec la nécessité de diversifier l’économie. Il reste également à combattre la corruption et la lourdeur administrative pour que la richesse en ressources se traduise par un bien-être durable.

Turkménistan : géant du gaz derrière des frontières closes

Le gaz naturel est le joyau de l’économie turkmène. Le pays détient l’une des plus grandes réserves de gaz au monde – la quatrième réserve prouvée selon la Banque mondiale. Cela a entraîné une forte croissance dans un pays par ailleurs isolé. Ses réserves de pétrole sont en revanche limitées, si bien que les recettes en devises du Turkménistan proviennent presque exclusivement des exportations de gaz. Le secteur est contrôlé par l’État via la compagnie nationale Türkmengaz, et le climat politique fermé dissuade largement les capitaux et technologies étrangers. Malgré cela, les immenses ressources gazières confèrent au pays un poids économique certain.

Historiquement, la majeure partie du gaz transitait par les gazoducs soviétiques vers la Russie, mais après un conflit tarifaire avec Gazprom en 2009, les exportations vers le nord se sont effondrées. Le Turkménistan s’est alors tourné vers la Chine. Depuis 2009, la Chine a construit des gazoducs et est devenue de loin le principal client, absorbant quelque 30 à 40 milliards de mètres cubes de gaz turkmène par an. Cette dépendance confère à Pékin un fort pouvoir de négociation, que les autorités turkmènes cherchent à contrebalancer. Elles prévoient de nouvelles voies d’exportation : le gazoduc TAPI, qui traverserait l’Afghanistan vers l’Asie du Sud, est un projet à long terme (retardé par l’instabilité afghane), et l’autre espoir est un gazoduc transcaspien vers l’Azerbaïdjan pour atteindre la Turquie et l’UE. Ces deux projets restent incertains et se heurtent à des obstacles financiers et géopolitiques.

Parallèlement, les considérations environnementales risquent de compliquer la stratégie gazière. Les installations pétrolières et gazières vieillissantes du Turkménistan fuient d’énormes quantités de méthane et des études classent le pays parmi les pires émetteurs mondiaux. Le méthane étant un puissant gaz à effet de serre, ces émissions pourraient miner la position du Turkménistan – l’UE envisage par exemple des taxes carbone et méthane sur l’énergie importée, ce qui pénaliserait un gaz trop polluant. Les autorités ont récemment adhéré à des initiatives internationales visant à mesurer et réduire les émissions de méthane. Cela illustre la façon dont une croissance basée sur les combustibles fossiles se heurte à de nouvelles exigences dans un monde de plus en plus tourné vers le climat et l’environnement.

Ouzbékistan : État peuplé à l’éventail de ressources diversifié

L’État le plus peuplé d’Asie centrale présente un profil de ressources différent. Le pays dispose de pétrole et de gaz naturel, mais en quantités plus modestes que ses voisins. L’Ouzbékistan produit environ 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, suffisamment pour en exporter une partie. Toutefois, la hausse de la consommation intérieure l’a récemment contraint à rationner le gaz en hiver et à en importer de ses voisins pour couvrir les pics. Ses réserves de pétrole étant faibles, l’Ouzbékistan doit importer une partie des produits pétroliers malgré ses propres raffineries. En revanche, le pays est riche en d’autres ressources naturelles : il est un producteur mondial important d’or, de cuivre et d’uranium. L’extraction d’uranium se fait notamment en coopération avec des entreprises russes et chinoises.

Sous le président Islam Karimov, l’économie était fermée et étroitement contrôlée par l’État, avec un accent sur l’autosuffisance. Depuis la transition de 2016, les autorités ont commencé à ouvrir l’économie et à attirer les investissements étrangers, y compris dans le secteur de l’énergie. Parallèlement, l’Ouzbékistan s’efforce de diversifier son tissu économique. La production de coton dominait autrefois (avec des effets dévastateurs sur les ressources en eau, comme en témoigne la mer d’Aral), mais d’autres secteurs – industrie chimique, transformation textile, tourisme – sont désormais en expansion. L’accent est également mis sur les énergies renouvelables : de vastes parcs solaires et éoliens sont en construction dans les zones désertiques.

Un défi persistant tient à la taille de la population (plus de 35 millions d’habitants). Les revenus tirés des ressources doivent être répartis entre un grand nombre de personnes, si bien que le PIB par habitant est inférieur à celui des pays pétroliers moins peuplés. Les autorités soulignent qu’une meilleure gestion des recettes énergétiques et davantage de transparence sont nécessaires pour que la richesse des ressources améliore le niveau de vie. Si les réformes se poursuivent, l’Ouzbékistan pourra mettre à profit son mélange de ressources fossiles et minérales pour construire à l’avenir une économie plus robuste et diversifiée.

Autres pays : ressources et limites

Les deux plus petites économies de la région, le Kirghizistan et le Tadjikistan, disposent de gisements fossiles très limités. Tous deux doivent importer la majeure partie du pétrole et du gaz qu’ils consomment. En contrepartie, ils disposent d’abondantes ressources hydroélectriques. Le Tadjikistan, pays montagneux, et son voisin le Kirghizistan couvrent la majeure partie de leurs besoins en électricité grâce à des centrales hydroélectriques, et le Tadjikistan construit actuellement le barrage de Rogun, appelé à devenir le plus haut du monde. Il pourrait fournir suffisamment d’électricité pour la consommation intérieure et pour l’exportation.

Le problème est qu’une hydroélectricité accrue en amont réduit la disponibilité d’eau pour l’agriculture en aval, en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Cela a provoqué des conflits régionaux autour de l’eau depuis plusieurs décennies. Le système soviétique de partage de l’eau et de l’énergie s’est effondré après 1991 et est progressivement remplacé par de nouveaux accords de coopération. Parallèlement, le changement climatique réduit le débit des rivières, renforçant la nécessité d’une coopération sur la répartition de l’eau et de l’énergie.

Asie centrale et sécurité énergétique mondiale

Une région clé entre grandes puissances

La richesse énergétique de l’Asie centrale en fait un pivot géopolitique où les grandes puissances rivalisent d’influence. L’Europe, la Chine et la Russie y ont toutes des intérêts importants. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les pays européens cherchent à réduire leur dépendance à l’énergie russe, et l’Asie centrale apparaît comme une partie de la solution. L’UE souhaite à la fois importer davantage de combustibles fossiles de la région et sécuriser des minéraux critiques pour la transition verte. En 2022, l’UE a conclu un accord sur les matières premières avec le Kazakhstan, suivi en 2024 par un accord avec l’Ouzbékistan. Ainsi, l’Union cherche à garantir un accès à ces matières critiques et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie et de la Chine.

La Russie, de son côté, souhaite conserver son influence traditionnelle dans la région. Le Kremlin a lancé en 2023 l’idée d’une « union gazière » avec le Kazakhstan et l’Ouzbékistan pour coordonner les exportations, mais la réaction a été tiède. Les pays d’Asie centrale ne souhaitent pas abandonner la marge de manœuvre qu’ils viennent d’acquérir. Une certaine coopération énergétique avec Moscou se poursuit – par exemple, une partie du pétrole kazakh transite par les oléoducs russes, et la Russie continue de fournir carburant et électricité aux voisins. Néanmoins, les États d’Asie centrale équilibrent leurs relations entre puissances pour maximiser leurs avantages.

Le Kazakhstan est allié à la Russie, mais développe aussi des partenariats avec l’Occident et la Chine. Depuis 2016, l’Ouzbékistan s’est rapproché des États-Unis et de l’UE, tout en maintenant des liens étroits avec Moscou et Pékin. La Chine est désormais l’acteur économique prépondérant. Par son initiative « la Ceinture et la Route », Pékin a investi massivement dans les chemins de fer, les routes et les oléoducs/gazoducs qui rattachent davantage la région à la Chine. Les entreprises chinoises participent activement à l’extraction d’énergie – la Chine achète la majeure partie du gaz turkmène et détient des parts dans le pétrole kazakh – et elles construisent aussi des parcs éoliens et solaires ainsi que des lignes électriques. Cela donne à la Chine une influence considérable.

Parallèlement, les dirigeants d’Asie centrale s’efforcent d’éviter de dépendre d’un seul protecteur et multiplient les partenariats. En bref, ils tentent de tirer parti de la rivalité des grandes puissances sans tomber dans une relation de dépendance unilatérale.

Fournisseur d’énergie pour un monde en mutation

L’importance de l’Asie centrale pour la sécurité énergétique mondiale ne cesse de croître. Après 2022, l’Europe intensifie son engagement et explore de nouvelles sources d’approvisionnement dans la région. L’UE a relancé les discussions sur un gazoduc sous la mer Caspienne entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan, qui pourrait être raccordé aux pipelines TANAP/TAP vers l’Europe. Si le projet aboutit, d’importants volumes de gaz turkmène pourraient parvenir au marché européen et réduire la dépendance au gaz russe.

La région joue également un rôle majeur dans l’énergie nucléaire : le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, grands producteurs d’uranium, sont considérés par l’Occident comme des fournisseurs alternatifs à la Russie. La France a signé en 2023 des accords pour accroître ses importations d’uranium kazakh. L’Asie centrale possède en outre de riches gisements d’autres minerais stratégiques. Elle concentre une grande part des réserves mondiales de métaux essentiels aux technologies de pointe (par exemple environ un tiers du chrome et un cinquième du plomb). Ces matières premières sont cruciales pour les batteries de véhicules électriques, les éoliennes et l’électronique.

Pour l’économie mondiale, ces ressources offrent une diversification des chaînes d’approvisionnement, mais constituent aussi un point de vulnérabilité : toute instabilité politique ou conflit risquerait de perturber d’importants flux énergétiques. Les émeutes au Kazakhstan en janvier 2022 l’ont montré : les troubles ont suscité l’inquiétude, car des routes clés de pétrole et de gaz traversent le pays. Les infrastructures restent fragiles : peu de pipelines et d’axes de transport quittent l’Asie centrale, de sorte que certains points névralgiques deviennent des goulets d’étranglement. L’oléoduc CPC, qui achemine le pétrole kazakh vers la mer Noire, a connu plusieurs interruptions et litiges entravant les exportations.

D’où la nécessité de nouvelles voies d’exportation, que le Kazakhstan étudie activement – par la mer Caspienne, l’Iran ou la Chine. Paradoxalement, les pays de la région ont du mal à assurer leur propre sécurité énergétique. Réseaux électriques et gaziers vieillissants hérités de l’URSS, demande intérieure en forte hausse : tout cela provoque pannes et pénuries de gaz en hiver. Les exportateurs doivent parfois importer de l’énergie de voisins ou de la Russie. La sécurité énergétique dépend donc aussi des infrastructures et de la coopération régionale.

Des initiatives voient le jour : Kazakhstan, Ouzbékistan et Kirghizistan discutent d’une plus grande interconnexion de leurs réseaux pour partager les surplus, tandis que des projets internationaux modernisent stockages de gaz et centrales (geopolitika.no). Ces mesures devraient rendre la région plus résiliente – et donc un fournisseur d’énergie plus fiable pour le reste du monde.

Défis environnementaux et durabilité

La mer d’Aral – un avertissement au monde

La mer d’Aral illustre tragiquement les conséquences d’une gestion irresponsable des ressources. Jadis quatrième plus grand lac de la planète, elle est aujourd’hui presque asséchée. Dans les années 1960, les fleuves Amou-Daria et Syr-Daria ont été détournés vers des plantations de coton ; sans alimentations, l’eau s’est évaporée. Vers 2000, il n’en restait qu’une fraction – l’une des pires catastrophes écologiques mondiales.

Les répercussions furent dramatiques. La pêche s’est effondrée ; des dizaines de milliers d’emplois perdus, d’anciens ports devenus villes fantômes jonchées d’épaves rouillées. Le fond asséché s’est changé en désert salin, dont les vents soulèvent un sable toxique détruisant les sols et nuisant à la santé. La région affiche aujourd’hui parmi les taux de tuberculose les plus élevés au monde.

Grâce au barrage de Kokaral construit en 2005 avec la Banque mondiale, le Kazakhstan a partiellement sauvé l’Aral du Nord : le niveau d’eau est remonté et une partie de la pêche a repris. Mais l’Aral Sud, côté ouzbek, est pratiquement perdu. La catastrophe a contraint les cinq pays d’Asie centrale à coopérer sur l’eau ; ils se réunissent régulièrement, malgré les tensions entre pays d’amont et d’aval. Le sort de l’Aral rappelle l’importance cruciale de l’environnement dans l’exploitation des ressources.

Pollution, climat et avenir

Au-delà de l’Aral, l’Asie centrale affronte d’autres défis : pollution liée au pétrole et au gaz, dépendance au charbon pour l’électricité. Le Kazakhstan est l’un des plus gros producteurs de charbon et présente des émissions de CO₂ par habitant très élevées ; en hiver, le smog étouffe les grandes villes.

Le changement climatique empire la donne : la région se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, avec sécheresses accrues, avancée du désert et recul des glaciers – ceux du Tadjikistan notamment, menaçant les rivières. Ces tendances menacent gravement environnement et économie. La prise de conscience progresse toutefois : les cinq États ont ratifié l’accord de Paris et se tournent vers les énergies vertes.

Le Kazakhstan veut augmenter fortement la part des renouvelables ; l’Ouzbékistan construit de vastes parcs solaire et éolien avec l’aide internationale. Des programmes régionaux, tel « Green Central Asia » soutenu par l’Allemagne, promeuvent coopération climatique et gestion de l’eau. Même les régimes autoritaires reconnaissent que pollution et dégradation menacent le développement. Le défi sera de concilier exploitation des ressources et protection de la nature et de la santé – enjeu majeur pour la région et pour la sécurité énergétique mondiale.

Conclusion : la voie à suivre – croissance, coopération et durabilité

L’immense richesse énergétique et minérale de l’Asie centrale offre aux pays une opportunité historique de prospérité et d’influence. Possédant pétrole, gaz, uranium et terres rares, ils peuvent devenir clés tant pour l’énergie fossile actuelle que pour l’économie verte de demain.

Mais le risque de « malédiction des ressources » est réel : corruption et gouvernance faible peuvent confisquer les revenus, tandis qu’une dépendance au pétrole et au gaz rend l’économie vulnérable à un choc de prix ou à la transition verte. Environnementalement, la région ne peut supporter plus d’abus ; l’effondrement de l’Aral montre l’exigence de durabilité.

L’avenir doit miser sur coopération, diversification et durabilité : gérer conjointement eau et énergie, répartir équitablement les richesses, investir dans de nouveaux secteurs. Moderniser l’énergie avec un prisme climatique : colmater les fuites, accroître l’efficacité, développer les renouvelables. Exploiter les riches minerais de façon responsable peut offrir un avantage vert au marché mondial.

À la croisée des chemins, l’Asie centrale peut, avec bonne gouvernance et solidarité, transformer ses ressources en moteur de croissance durable et fortifier la sécurité énergétique mondiale. Sinon, elle risque stagnation, corruption et crises écologiques. Les choix actuels façonneront l’avenir régional et auront des répercussions sur l’équilibre énergétique et climatique mondial.

Références

- Store norske leksikon : Økonomi og næringsliv i Kasakhstan – Article décrivant la richesse du Kazakhstan en pétrole, gaz, charbon et minéraux, ainsi que les principaux indicateurs économiques (snl.no).

URL : https://snl.no/Økonomi_og_næringsliv_i_Kasakhstan - World Bank – Turkmenistan Overview : note de la Banque mondiale soulignant que le Turkménistan possède la 4ᵉ réserve mondiale de gaz naturel et la 44ᵉ de pétrole, et qu’il doit diversifier son économie (worldbank.org).

URL : https://www.worldbank.org/en/country/turkmenistan/overview - FN-sambandet – Fakta om Usbekistan : fiche indiquant l’Ouzbékistan comme producteur majeur d’or, de cuivre et d’uranium, avec de vastes réserves de pétrole et de gaz (fn.no).

URL : https://fn.no/land/usbekistan - Reuters : Kazakhstan says it has discovered 20 million ton rare earth metals deposit (2 avril 2025) – Article annonçant la découverte d’un important gisement de terres rares au Kazakhstan (reuters.com).

URL : https://www.reuters.com/markets/commodities/kazakhstan-says-it-has-discovered-20-million-ton-rare-earth-metals-deposit-2025-04-02/ - NUPI : Slik kan Sentral-Asia hjelpe det grønne skiftet (28 mars 2022) – Article popularisé sur la richesse de l’Asie centrale en minéraux critiques (nupi.no).

URL : https://www.nupi.no/nyheter/slik-kan-sentral-asia-hjelpe-det-groene-skiftet - Clingendael Institute (janv. 2025) : Energy security and green transition – Rapport signalant l’intérêt de l’UE pour des alternatives à l’énergie russe et une coopération verte avec l’Asie centrale (clingendael.org).

URL : https://www.clingendael.org/pub/2025/central-asia-emerging-from-the-shadows/10-areas-for-further-eu–central-asia-cooperation/#energy-security-and-green-transition - Caspian Policy Center : The Cautionary Tale of the Aral Sea (30.12.2020) – Article sur les conséquences économiques et sanitaires de la catastrophe de la mer d’Aral (caspianpolicy.org).

URL : https://caspianpolicy.org/research/energy-and-economy-program-eep/the-cautionary-tale-of-the-aral-sea-environmental-destruction-at-economic-costs-12361 - Tidsskrift for Den norske legeforening : Aralsjøen forsvinner – tuberkulosen vinner terreng (2003) – Reportage de Médecins sans Frontières liant l’assèchement de l’Aral à la tuberculose (tidsskriftet.no).

URL : https://tidsskriftet.no/2003/08/internasjonal-medisin/aralsjoen-forsvinner-tuberkulosen-vinner-terreng