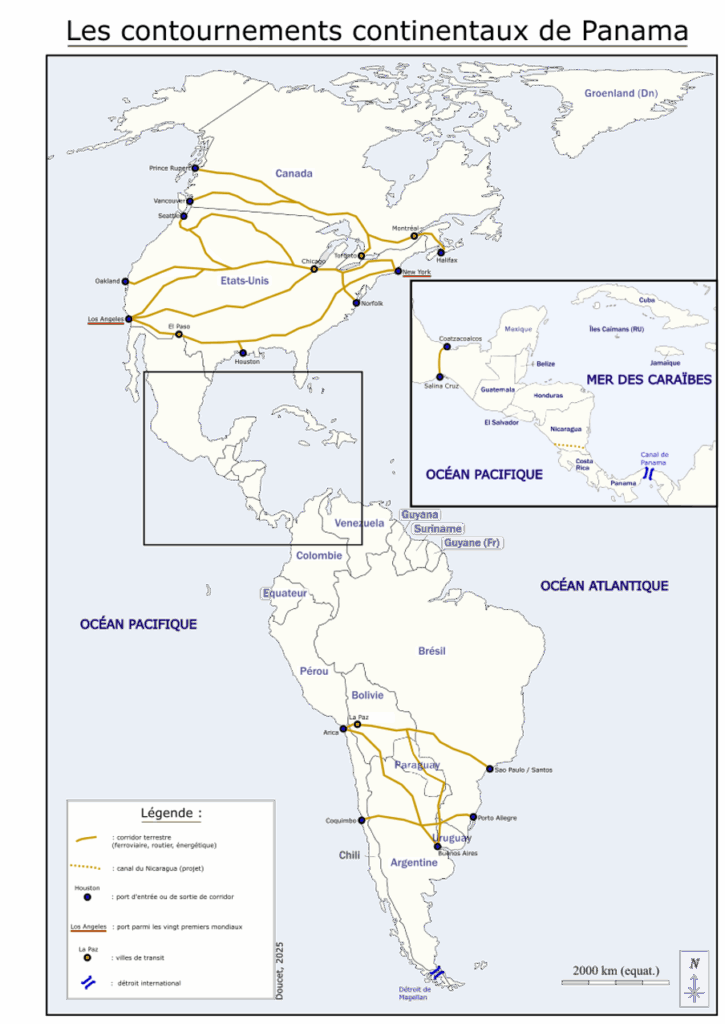

Trop long, trop coûteux, trop étroit, le canal de Panama subit de nombreuses critiques. Pour y remédier, plusieurs projets de routes terrestres et de contournements sont prévus. Analyse des projets en cours

Un article de Louis Doucet, étudiant en master de géopolitique. Cet article est issu de son mémoire de master. La carte a été réalisée par l’auteur

Long d’environ 80 km, le canal qui traverse l’isthme éponyme relie Atlantique et Pacifique. En 2018, on dénombrait une quarantaine de traversées quotidiennes, soit le passage de près de 14 000 navires chaque année et de plus de 200 000 tonnes de marchandises (environ 4% du trafic maritime mondial). Le canal voit en outre transiter plus de 40% du trafic de conteneurs des États-Unis. Un chiffre permettant de mieux comprendre les velléités de l’actuel président Trump, soucieux de diminuer la vulnérabilité de son pays envers ce corridor stratégique. En effet, un navire reliant New York à San Francisco devrait parcourir 22 000 km par le cap Horn contre seulement 9 000 par le canal. Cependant, ce canal pâtit de ses dimensions restreintes ; particulièrement étroit et ponctué de nombreuses écluses, il rend la navigation difficile pour les navires de type Panamax et demeure inaccessible aux bâtiments de tonnage supérieur (PostPanamax) dont le nombre est en augmentation. Dans les années 2000, le canal arrive à saturation. Les quarante navires journaliers constituent la limite maximale que les écluses du canal peuvent accueillir. L’intensité du trafic empruntant Panama a même augmenté le temps de traversée[1].

Comme pour Suez, des travaux d’élargissement ont été menés à partir de 2007 pour faire conserver au canal de Panama son titre de voie maritime stratégique. Le canal de Panama est un canal à écluses : à chacune de ses extrémités, une batterie d’écluses permet aux navires d’accéder au lac Gatùn, situé à 26 mètres d’altitude. À partir de 2007 et jusqu’en 2016, deux nouveaux ensembles d’écluses sont aménagés. Ces nouvelles écluses permettent désormais le passage de navires de 13 000 conteneurs contre 4 500 auparavant[2]. On parle alors du gabarit NeoPanamax. Ainsi, l’autorité du canal de Panama espérait voir grimper jusqu’à 600 000 tonnes le volume annuel de marchandises transportées. Or, avant même la fin des travaux, certains navires dépassaient déjà les dimensions finales du canal[3]. Le canal court donc après l’évolution du commerce maritime en tentant de ne pas se laisser distancer.

Si Panama est un bijou de technologie et une prouesse technique indéniable, ses écluses sont des freins et des obstacles considérables au commerce maritime. Elles nécessitent des gabarits précis, de moins en moins prisés par les armateurs, et des infrastructures considérables tout le long du tracé, en particulier pour tracter les bateaux dans les écluses. Il faut compter environ une dizaine d’heures pour traverser les 80 km du canal[4] et débourser, pour les NeoPanamax, une somme avoisinant les 650 000 dollars, qui sert à financer tous les services adjacents au canal. En 2024, le temps d’attente, censé être de 4 jours selon l’autorité du canal, avait explosé à 21 en raison des défauts d’alimentation des écluses causés par un épisode de sécheresse particulièrement violent.

En 2024, le temps d’attente, censé être de 4 jours selon l’autorité du canal, avait explosé à 21 en raison des défauts d’alimentation des écluses causés par un épisode de sécheresse particulièrement violent.

Afin de faire traverser l’isthme de Panama aux géants de plus de 10 000 EVP, plusieurs milliers de tonnes d’eau sont nécessaires à chaque éclusage. Cette eau – douce – provient en grande partie du lac Gatùn dont les réserves sont mises à mal et ont du mal à se reconstituer. Lors de chaque éclusage, ce sont entre 200 000 et 250 000 m3 d’eau douce qui sont utilisés et perdus. En outre, avec l’agrandissement et l’approfondissement du canal et la mise en service d’un nouveau jeu d’écluses en 2014, les besoins en eau du canal de Panama ont augmenté de 45% mettant le lac Gatùn davantage sous pression.

Lorsque les précipitations sont « au beau fixe », ce schéma fonctionne tant bien que mal. Toutefois, le réchauffement climatique et l’intensification du phénomène d’El Niño changent la donne. Le nouveau canal de Panama a été inauguré en 2016, année la plus chaude jamais enregistrée dans le pays du fait d’un super El Niño similaire à celui survenu en 1973[5]. Le phénomène El Niño de 2023-2024 a provoqué un réchauffement des eaux du Pacifique équatorial, atteignant des températures record de 28,9°C en février 2024. En 2023, la quantité d’eau dans le canal de Panama était si faible que les nouvelles écluses neopanamax d’une profondeur de 18 m. flirtaient avec les 13 m. (les anciennes écluses étant d’une profondeur de 12 m.). De 36 navires quotidiens, le canal n’en a plus vu que 24[6]. Tout a été revu à la baisse : le tonnage des navires, leur tirant d’eau et leur nombre. La file d’attente s’allonge devant les portes des écluses de Panama. En août 2023, le temps d’attente a été multiplié par cinq. Si cette file d’attente disparaît sur le long terme, ce sera bien plus en raison d’un délaissement du canal par les armateurs plutôt que par un retour à la normale, désormais inenvisageable. L’avenir du canal de Panama n’est pas prometteur. Les projets pour le contourner et éviter un blocage massif fleurissent donc.

Le canal du Nicaragua

Avant même l’avènement du canal de Panama que l’on connaît, plusieurs projets de percement de l’isthme avaient été pensés. Ainsi, dès le XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, il avait été question de creuser un canal à travers le Nicaragua pour relier les océans Atlantique et Pacifique. Ce canal aurait été plus long que celui de Panama, mais aurait bénéficié d’un relief moins capricieux ainsi que de la présence du fleuve San Juan et de celle du lac Nicaragua[7]. À la suite de la guerre civile nicaraguayenne et de la finalisation du canal de Panama, le projet de canal du Nicaragua est écarté, mais jamais abandonné. Soucieux de développer son économie, le gouvernement nicaraguayen rouvre le dossier en 2004. En 2013, le gouvernement du Nicaragua, sous la houlette de Daniel Ortega, relance officiellement le projet de canal en partenariat avec le groupe chinois HKND. Évalué à 50 milliards de dollars, le projet a rapidement éveillé de vives inquiétudes quant à ses répercussions environnementales et à la mise en péril de la souveraineté nationale, notamment en raison de l’absence de consultation publique. À la suite de la chute financière de Wang Jing, son principal mécène, en 2015, le projet a été suspendu, et les bureaux de HKND ont été fermés. En 2024, le Congrès nicaraguayen a abrogé la concession, bien que de nouvelles propositions pour un canal demeurent en débat[8].

Le corridor ferroviaire de Tehuantepec : un projet avant tout mexicain

L’alternative terrestre la plus sérieuse à Panama est représentée par le corridor ferroviaire interocéanique de Tehuantepec.

Situé au sud du Mexique, dans la bande de terre la plus étroite du pays, ce projet est aujourd’hui au centre de l’économie mexicaine et des planifications du gouvernement mexicain. Conciliants enjeux internationaux et locaux, ce projet vise à relier efficacement les océans Atlantique et Pacifique à travers l’isthme le plus étroit du territoire national, dans les États de Veracruz et Oaxaca, en insufflant une dynamique de développement à long terme à une région historiquement marginalisée. Au cœur de cette ambitieuse entreprise se trouve la modernisation d’une ligne ferroviaire de 303 kilomètres reliant les ports de Coatzacoalcos et de Salina Cruz, permettant ainsi un transit interocéanique de marchandises en moins de six heures. Au total, ce sont plus de 1 200 km de voies ferrées qui sont en cours de réhabilitation et de modernisation[9]. Parallèlement au réseau ferré, 321 km de routes doivent être construits. En plus des infrastructures portuaires, les ports de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas et Puerto Chiapas subissent eux aussi des programmes de modernisation afin d’augmenter leur capacité d’accueil. Ainsi, l’ensemble de ces ports doit être capable d’accueillir 1,4 million d’EVP et des navires de grande capacité, y compris des pétroliers de 2 millions de barils.

Par ailleurs, les aéroports, les gazoducs ainsi que le réseau de fibre optique sont agrandis et améliorés[10].

Ce corridor représenterait un gain temporel ponctuel de quelques jours sur des flux Asie–Atlantique grâce à une traversée port-à-port de ~6–7 heures (hors manutention) entre Salina Cruz et Coatzacoalcos ; la réalité opérationnelle montre toutefois que l’avantage dépend de la fluidité portuaire et des ruptures de charge, lesquelles peuvent annihiler le bénéfice théorique. Sur le plan économique, les éléments disponibles convergent vers une compétitivité-coût encore incertaine : volumes visés (jusqu’à 1,4 M T/an à l’horizon 2033), tandis que les analyses sectorielles soulignent le scepticisme quant à la capacité de ce corridor à battre le coût unitaire du transit tout-maritime via Panama tant que les économies d’échelle et l’efficacité terminale ne sont pas atteintes[11].

Néanmoins, bien que porteur d’une ambition logistique et industrielle majeure, le Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec suscite de vives critiques en raison d’un déficit de consultation des communautés autochtones, de risques environnementaux significatifs et de signalements de violations des droits humains, révélant les limites d’un développement économique mené sans garanties suffisantes de justice sociale ni de durabilité[12].

Les ponts terrestres nord-américains

S’il y a bien un projet qui fait de l’ombre au canal de Panama de son vivant, c’est bien celui des corridors ferroviaires étasuniens et canadiens. Ces corridors, directement hérités de la colonisation des deux pays, constituent des artères commerciales en concurrence directe avec le canal de Panama. À l’origine destinés à l’acheminement de migrants et au développement des deux États, ces axes servent aujourd’hui au transbordement de marchandises asiatiques ou européennes devant traverser le continent. Certes, ces voies nécessitent une rupture de charge, mais l’efficacité et les investissements que les compagnies ferroviaires (Union Pacific, BNSF et Canadian National) versent dans l’entretien et la modernisation de ces corridors permettent une efficacité qui la compense.

Les États-Unis, bien plus que l’Europe, savent manier le fret ferroviaire et peuvent compter sur des infrastructures portuaires solides (les ports de New York et de Los Angeles sont respectivement les 17ᵉ et 9ᵉ ports mondiaux[13]). La problématique future serait de savoir si les infrastructures ferroviaires seraient capables d’absorber le report de trafic dû à la fermeture progressive du canal de Panama[14].

D’après une étude publiée en 2020 (MDPI)[15], la liaison Busan–sud-est des États-Unis illustre un gain de l’ordre de cinq à dix jours en faveur des corridors nord-américains (Landbridge), résultat confirmé et amplifié par Rodrigue[16] qui, pour la relation Singapour–New York, estime l’écart temporel à dix-sept jours lorsque le réseau ferroviaire transcontinental fonctionne sans entrave. L’itinéraire canadien via Prince Rupert, en raison de sa proximité accrue avec l’Asie et de l’efficacité du corridor ferroviaire CN, renforce encore cet avantage temporel. Toutefois, la littérature converge pour souligner que ce bénéfice de rapidité s’accompagne d’un renchérissement des coûts : MDPI chiffre le surcoût moyen à environ six pour cent par conteneur, constat corroboré par le Département américain des Transports qui juge l’option Panama à la fois moins onéreuse et plus fiable, et confirmé par des travaux universitaires (Erasmus University) démontrant la supériorité systématique du tout-maritime en termes de coût par unité transportée. En définitive, le Landbridge nord-américain apparaît comme une solution de vitesse, offrant des gains substantiels en jours de transit, mais au prix d’un différentiel financier non négligeable qui maintient le canal de Panama comme l’option de référence lorsqu’il s’agit de privilégier l’économie plutôt que la célérité.

Le corridor Brésil-Chili

Plusieurs itinéraires ferroviaires et routiers proposent de traverser les deux pays pour relier les deux océans.

Alors que des déclarations officielles avaient été signées en partenariat avec des pays comme le Paraguay ou la Bolivie, les travaux sont constamment repoussés et la réalité de ces corridors semble de plus en plus verser dans l’utopie. Toutefois, il est indéniable que plusieurs réseaux d’infrastructures de transport existent déjà. Plusieurs routes permettent de relier les deux façades maritimes.

Les corridors du sud restent avant tout privilégiés par les pays qui en sont à l’initiative. En effet, les coûts horaires et financiers seraient surtout diminués au départ et à l’arrivée du Brésil. Les estimations des pays concernés (Brésil, Chili, Bolivie) parlent d’une réduction de 30 à 40% des coûts par rapport à un transit via Panama, à condition que les infrastructures soient efficientes et que les douanes ne ralentissent pas les trajets. En outre, pour un trajet Brésil-Shanghai, le gain de temps par rapport à Panama pourrait être de l’ordre de 15 jours.[17]

Cependant, leur taille, le manque d’infrastructures annexes et la discontinuité de certains réseaux ne permettent pas d’afficher ce projet dans le tableau des candidats sérieux au contournement de Panama. En outre, la rentabilité de ces corridors chilo-brésiliens n’est pas si flagrante. Ils ne permettent d’économiser que 4 000 km, moyennant une rupture de charge. Ces corridors sont donc avant tout utiles au Brésil et à l’Argentine pour accéder à la façade Pacifique à moindre coût.

[1] MIOSSEC Jean-Marie, « Turbulences aux canaux de Panama et de Suez », Revue géographique des pays méditerranéens, 2024.

[2] PANAMA CANAL AUTHORITY, 2024. Third Set of Locks Project – Fact sheet.

[3] VICTOR Jean-Christophe, 2014. Le canal de Panama a-t-il un avenir ? [en ligne]. Vidéo. 2014. Disponible à

l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=zrC6zMKinv4

[4] CONSULAT GÉNÉRAL DU PANAMA À MARSEILLE. « Traverser le canal », Consulat Général du Panama à Marseille [en ligne], 2024, Disponible à l’adresse : https://www.consulatgeneraldepanamamarseille.com/traverser-le-canal

[5] MIOSSEC Jean-Marie, « Turbulences aux canaux de Panama et de Suez », Op. Cit.

[6] Ibid.

[7] LASSERRE, Frédéric et PIC, Pauline, 2025. Géopolitique des détroits : Enjeux de contrôle des détroits stratégiques. Op. Cit.

[8] SUNDUE Gabriel, « Un canal d’échecs au Nicaragua », Perspective Monde [en ligne], 16/11/2021. Disponible à l’adresse : https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse/3189

[9] « Mexique : Le Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec (CIIT) », [sans date], Awex [en ligne].

Disponible à l’adresse :

[10] « Corredor Interoceánico- istmo de Tehuantepec », [sans date]. Gouvernement du Mexique [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.gob.mx/ciit

[11] « Tren Interoceánico iniciará servicio de pasajeros, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en diciembre –Presidente

de México », [sans date], [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://amlo.presidente.gob.mx/tren-interoceanico iniciara-servicio-de-pasajeros-de-salina-cruz-a-coatzacoalcos

[12] « Mexique : Le Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec (CIIT) », Op. Cit.

[13] CERL, Transitaire, « Classement 2023 des plus grands ports à conteneurs du monde », CERL [en ligne], 11/04/2023. Disponible à l’adresse : https://www.cerl.fr/classement-des-ports-mondiaux-les-leaders-du-trafic-de-conteneurs/

[14] LASSERRE, Frédéric et PIC, Pauline, 2025. Géopolitique des détroits : Enjeux de contrôle des détroits stratégiques. Op. Cit.

[15] JUNSEUNG Kim, Kyungku Kim et FAI KUM Yuen, « Cost and Scenario Analysis of Intermodal

Transportation Routes from Korea to the USA : After the Panama Canal Expansion », Sustainability. 6 août

[16] « The North American Landbridge | The Geography of Transport Systems », 2022. The Geography Of

Transport Systems | The Spatial Organization Of Transportation And Mobility [en ligne]. Disponible à l’adresse

: https://transportgeography.org/contents/applications/transportation-bottlenecks/north-america

[17] OECD, Background note – The Capricorn bioceanic corridor in South America, 10 avril 2025.