Le folklore est un domaine constitutif des peuples. Mais il est aussi construit et manipulé à des fins politiques. Depuis le romantisme allemand, il a été maintes fois utilisé.

« Une nation n’est pas une communauté de sang, mais une communauté de souvenirs. » — Ernest Renan

Le mot folklore vient de l’anglais folk (« peuple ») et lore (« savoir, connaissance »). Il a été créé par l’érudit britannique William John Thoms (1803-1885) en 1846 dans une lettre publiée dans le magazine The Athenaeum pour désigner « la science des traditions populaires », c’est-à-dire les contes, chansons, croyances, coutumes et usages transmis oralement ou par la pratique dans une communauté. En français, le terme a été adopté à la fin du XIXᵉ siècle, d’abord pour désigner l’ensemble des traditions populaires d’un pays ou d’une région, puis plus largement pour parler des récits, mythes et pratiques issus de la culture traditionnelle. L’intérêt pour le folklore remonte à plusieurs siècles, mais le lien entre folklore et nationalisme va se développer aux XVIIIe et XIXe siècles au travers du romantisme. Les romantiques voient dans le folklore (contes, chants, proverbes, costumes, musique populaire) une source d’authenticité culturelle, contrairement à la culture savante ou élitiste. Ils vont collectionner et publier des éléments en rapport avec le folklore pour préserver l’identité culturelle et souligner l’originalité d’un peuple ou d’une région. Le folklore va alors renforcer le nationalisme en préservant et valorisant les traditions, la langue et les coutumes locales, qui sont perçues comme l’âme d’une nation.

Le folklore comme socle identitaire.

Le lien entre folklore et mémoire collective est évident, car il touche à la manière dont les sociétés se construisent, se transmettent des savoirs, les valeurs et les traditions et se souviennent de leur passé à travers des récits, des coutumes et des pratiques culturelles. Cette construction va se faire au travers de chants épiques et de contes fondateurs. Les chants épiques sont des poèmes ou chansons narratifs qui racontent les exploits d’un héros, souvent liés à l’histoire ou à la mythologie. Ils sont appelés « épiques », car ils célèbrent le courage, la bravoure et les grandes aventures et deviennent souvent un mythe. On peut prendre comme exemple La Chanson de Roland en France, ou le Mahabharata et le Ramayana en Inde, qui sont de grandes épopées hindoues sur le devoir, le destin et les combats. Les contes se transforment souvent en mythes fondateurs et légitiment le droit d’un peuple à occuper un espace donné ou à exercer une souveraineté. Par exemple, dans l’histoire des États-Unis, les Pères fondateurs et le Mayflower ont été mythifiés pour justifier la fondation d’une nation indépendante, d’une Nouvelle Jérusalem.

À ce socle identitaire, ou cette affirmation de l’identité nationale, vont s’ajouter des marqueurs culturels, comme la langue, les costumes et les chants. Dans le discours nationaliste, la langue est le véhicule de « l’esprit national ». Elle est chargée du maintien de la mémoire nationale, de faire fructifier l’héritage des ancêtres et exprime l’âme de la sagesse populaire. Elle se confond à la nation et à l’existence nationale. Le folklore se transmet très souvent d’abord oralement, donc à travers la langue, ce qui va contribuer à l’Identité linguistique et sa richesse : les récits folkloriques conservent des termes anciens, des dialectes ou des expressions régionales, ce qui contribue à la préservation d’une langue ou d’un parler local, créant ainsi un lien émotionnel et culturel entre les générations. Des figures comme Robin des Bois en Angleterre ou Till l’Espiègle en Allemagne sont devenus célèbres grâce à la transmission orale avant d’être fixés par l’écrit. Les costumes sont les représentations visuelles des traditions et apparaissent souvent dans les fêtes, les évènements ou les cérémonies issues du folklore où les couleurs, les motifs et les formes peuvent représenter des légendes, des croyances ou l’appartenance à une région, une communauté, voire un quartier (les contrade du Palio de Sienne). Prenons un exemple : la Pologne.

Les costumes folkloriques polonais ont joué un rôle très symbolique dans la résistance face aux envahisseurs, surtout pendant les périodes où la Pologne n’existait plus en tant qu’État souverain.

Entre 1795 et 1918, la Pologne est partagée entre la Russie, la Prusse et l’Autriche. Les autorités occupantes imposent leurs langues, leurs lois et tentent d’assimiler la population. La culture polonaise devient un acte de résistance : préserver les traditions populaires permet de maintenir une identité nationale malgré la domination étrangère.

Chaque région (Cracovie, Podhale, Mazovie…) possède un costume traditionnel aux couleurs vives, broderies florales, et ornements uniques. Dans les danses folkloriques (mazurka, polonaise, krakowiak), les costumes deviennent partie intégrante d’un patrimoine culturel impossible à effacer. Certaines mélodies ou rythmes de ces danses folkloriques seront repris par des compositeurs polonais, comme Frédéric Chopin (1810-1849) ou Stanislaw Moniuszko (1819-1872) dans son opéra Halka. Au 19e siècle, les poètes romantiques comme Adam Mickiewicz (1798-1855) ou Juliusz Słowacki (1809-1849) idéalisent les traditions populaires comme le cœur de la nation. D’autres exemples d’adaptation de danses et chants folkloriques existent, surtout dans les pays d’Europe centrale, comme la République tchèque et la Roumanie avec les superbes rapsodies roumaines de Georges Enesco (1881-1955), surtout la N°1.

L’appropriation politique du folklore.

Le folklore (chants, danses, contes, costumes, fêtes) incarne la mémoire collective d’un peuple pour présenter un roman national,

récit historique (ou mythifié) qui met en avant des héros, des événements fondateurs et des valeurs communes. Plusieurs penseurs ont exploré le folklore comme composante fondamentale du nationalisme, notamment dans la formation des identités nationales au XIXe et XXe siècles, souvent en opposition à la domination de pays envahisseurs.

Johann Gottfried Herder (1744-1803) qui explique que chaque peuple possède une « âme » ou Volksgeist qui s’exprime par sa langue, ses chants, ses contes, ses coutumes. Le folklore est l’expression authentique de l’identité d’un peuple, allemand en l’occurrence.

Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm, fondateurs de la Volkskunde. Ils travaillent à la collecte de contes visant à saisir l’essence du peuple allemand à travers ses traditions orales. Ils sont liés au nationalisme romantique allemand.

Elias Lönnrot (1902-1859), compilateur du Kalevala (1835), épopée nationale finlandaise issue de chants populaires.

František Palacký (1798-1876), qui a agi sur la valorisation de la langue et des traditions populaires slaves (Tchèques en particulier) pour résister à la germanisation de son pays.

Ľudovít Štúr (1815-1856), codificateur de la langue écrite slovaque fondée sur les dialectes de Slovaquie centrale et qui est devenue la langue slovaque standard aujourd’hui.

Le récit national avec ses contes, légendes et héros populaires vont ensuite être réinterprétés pour servir une idéologie. Les régimes pratiquant un nationalisme réactionnaire et ethnicisé en ont fait une base de leur propagande. Les nazis ont récupéré les traditions populaires en héritage des ancêtres (Ahnenerbe) avec les mythes germaniques pour glorifier la « pureté » et la « grandeur » du peuple aryen en s’intéressant aux légendes, au folklore et même à l’occultisme, au travers de l’archéologie, la linguistique ou l’anthropologie.

En URSS, le folklore paysan est réécrit pour célébrer le prolétariat et la Révolution. Après la Révolution d’octobre 1917, les bolcheviks veulent créer une culture socialiste et vont utiliser le folklore paysan comme une expression authentique du peuple.

Des chercheurs et écrivains soviétiques collectent les contes populaires, en y insérant des valeurs communistes, lutte des classes, progrès technique, glorification du travail collectif, comme :

Alexander Afanassiev (1826-1871) qui publie entre 1855 et 1863 les Contes populaires russes, une immense compilation du folklore oral russe, qui servira de base à beaucoup d’adaptations pendant la période soviétique.

Vladimir Propp (1835-1970), célèbre pour La Morphologie du conte (1928), où il analyse la structure des contes merveilleux.

Dmitri Zelenine (1878-1964), ethnographe soviétique ayant collecté des récits, chansons et traditions populaires en Russie et en Ukraine.

Pavel Bazhov (1879-1950), célèbre pour Les Contes de l’Oural (1939), inspirés du folklore minier de l’Oural, s’inspirant ders traditions populaires en milieu ouvrier.

Benito Mussolini (1883-1945) et le régime fasciste italien (1922-1943) ont utilisé le folklore comme outil politique afin de renforcer l’idéologie fasciste, créer une identité nationale unifiée et légitimer leur pouvoir. Les fêtes populaires, les chansons, les costumes traditionnels et les légendes locales étaient intégrés dans une narration patriotique glorifiant le « peuple italien » et son destin impérial, relatif à la Rome antique. Toute cette propagande est mise en place par l’Opera Nazionale Dopolavoro (OND) qui organise des fêtes folkloriques, des concours de chants populaires, des danses régionales et des expositions rurales. Car le régime glorifie la campagne et les traditions paysannes, considérées comme le « cœur pur » de l’Italie. L’Istituto Nazionale di Cultura Fascista, recueille les chants, contes et légendes dans une optique conforme à la propagande. Parmi les « folkloristes » italiens de l’époque, on peut citer Giuseppe Cocchiara (1904-1965), Giovanni Crocioni (1870-1954) et surtout Paolo Toschi (1893-1974) qui furent à la base du Premier congrès national de traditions populaires organisé à Florence le 8 mai 1929 et qui affirmèrent que les traditions populaires étaient l’expression du génie national italien à préserver.

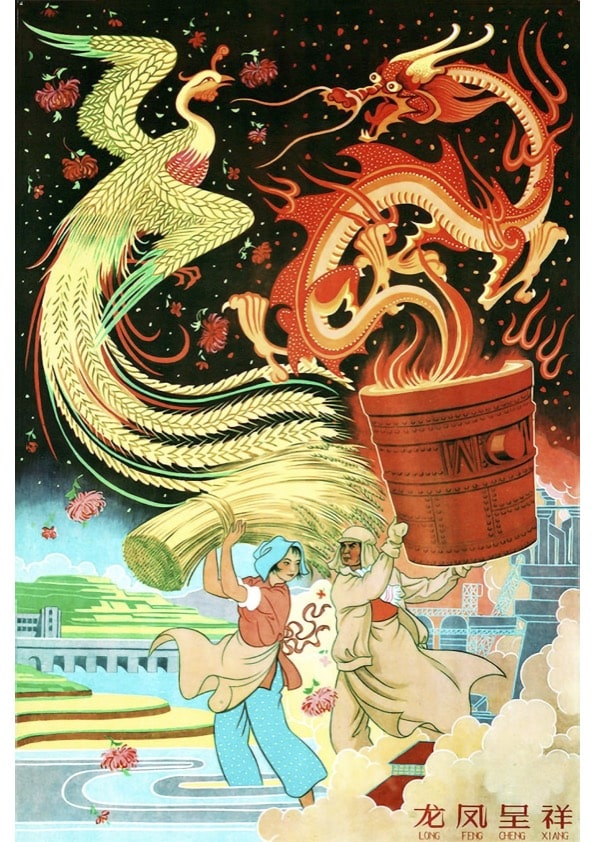

« La prospérité apportée par le dragon et le phénix » — Affiche chinoise (1959) représentant l’industrie et l’agriculture, symboles traditionnels du dragon et du phénix. Conçue par Jiang Mi et publiée par la Maison d’édition populaire de Chongqing au début du Grand Bond en avant.

Ambiguïtés et dérives.

Comme on l’a vu, le folklore peut être considéré comme une composante du nationalisme ou, du moins, un « outil » de propagande qui se situe entre culture authentique et instrumentalisation ou manipulation politique. De ce fait, l’utilisation du folklore peut présenter quelques ambigüités.

Quand le folklore est utilisé pour la propagande, il est souvent sélectionné ou idéalisé pour servir un discours nationaliste, identitaire ou idéologique, ce qui va créer une tension entre l’authentique et ce qui est fabriqué pour convaincre. D’autre part, la construction d’une version homogène d’un récit national peut réduire ou effacer la diversité régionale qui, en réalité, est plurielle et évolutive. Enfin, les états, particulièrement autoritaires, peuvent utiliser le folklore à des fins de propagande, comme on l’a vu plus haut, et très souvent utilise une image idéalisée du passé, donc figée et nostalgique, ce qui n’est pas synonyme de dynamique. Corollairement, le folklore, utilisé par le pouvoir, peut devenir un outil de contrôle idéologique. En Hongrie, le folklore hongrois est lié au populisme pour non seulement renforcer l’identité nationale, mais aussi opposer le “peuple authentique” aux élites et aux influences étrangères en normalisant une vision conservatrice de la société.

Enfin, le folklore peut ne pas être vraiment lié au passé lointain. Dans l’ouvrage The Invention of Tradition (1983), coéditée avec Terence Ranger (1929-2015), l’historien anglais Eric Hobsbawm (1907-2012) ira jusqu’à montrer comment, souvent, les éléments du folklore sont parfois réinventés ou créés à des époques récentes pour construire une identité nationale, ou légitimer le pouvoir avec comme exemple les célèbres vêtements traditionnels bavarois, lederhosen et dirndls, qui, semble-t-il, ont été standardisés au 19e siècle pour promouvoir l’unité régionale bavaroise, mais aussi séduire les touristes !!

Le folklore et la politique aujourd’hui.

Aujourd’hui, le lien entre le folklore et la politique semblent tendre vers la politique culturelle, avec un côté mercantile, c’est-à-dire le tourisme et, de facto, le régionalisme. Les gouvernements et les régions soutiennent les festivals, danses ou musiques traditionnelles pour promouvoir le tourisme et une image positive du pays. Cela se passe souvent au niveau transfrontalier (comme les évènements communs entre la Savoie et le Val d’Aoste italien). Mais, le lien reste étroit entre région et folklore, comme en France avec des régions comme la Bretagne ou la Corse. En revanche, il semble que certains états attachent de l’importance au folklore en tant que vecteur de valeurs historiques et traditionnelles, souvent en rapport avec un passé dramatique, comme les pays d’Europe centrale (ex-pays du bloc soviétique). Quant au côté mercantile, le folklore est utilisé à des fins d’attraction des touristes avec des festivals (musique celte), des fêtes et des évènements historiques. On peut dire que c’est une autre forme de propagande !

La Volkskunde.

Apparue au XIXᵉ siècle en Allemagne et en Europe centrale, dans le contexte du nationalisme et de l’intérêt pour les cultures populaires locales, la Volkskunde est un terme allemand qui se traduit littéralement par « science du peuple » ou « folklore scientifique ». Ce courant s’intéresse aux coutumes populaires, contes, traditions, langues locales et modes de vie des communautés rurales et populaires principalement en Allemagne et en Europe centrale. Elle tend à être descriptive et documentaire, plutôt qu’explicative. Outre les frères Grimm et Herder que nous avons vu précédemment, les principaux protagonistes de la Volkskunde sont :

Ludwig Uhland (1787-1862) qui a étudié les chants populaires et les poésies médiévales alleamands et Wilhelm Mannhardt (1831-1880) et ses études sur les mythes, croyances et fêtes populaires, reliant traditions paysannes et religion ancienne.

Le kalevala.

Le Kalevala est l’exemple type d’un roman national qui est considéré comme l’un des textes fondateurs de l’identité culturelle finlandaise.

Le Kalevala a été compilé au XIXᵉ siècle par Elias Lönnrot, un médecin et linguiste finlandais qui a recueilli des chants traditionnels et des poèmes oraux dans les villages finnois et caréliens, où la tradition du chant épique était encore vivante. L’œuvre raconte la création du monde, les exploits de héros légendaires comme Väinämöinen (un sage et magicien), Lemminkäinen (un héros aventurier) et Kullervo (un personnage tragique), ainsi que la quête d’un artefact magique appelé le Sampo, source de prospérité. Publié en 1835 (version complète en 1849), il a contribué à renforcer la conscience nationale finlandaise avant l’indépendance (1917), surtout lorsque le pays a été sous domination russe et suédoise, et a inspiré des artistes (le peintre Gallen-Kalela), écrivains et musiciens comme Jean Sibelius (en particulier dans Lemminkaïnen suite (1895).

Pour aller plus loin :

Thiesse Anne-Marie. Identités nationales, arts et traditions populaires. Jean-Marie Gallais et Marie Charlotte Calafat. Folklore, artistes et folkloristes, une histoire croisée, La Découverte, pp.87-92, 2020. hal-02954970

Thiesse, Anne-Marie (1999): La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle. Paris: Seuil.

Burckhardt-Seebass Christine, Chaland Christine, Chaland Karine. Le rôle du folklore et de la tradition dans l’identité nationale. In: Revue des sciences sociales de la France de l’Est, N°24, 1997. Exil, migrations, voyages. pp. 50-54;

Varagnac André. Folklore et histoire des civilisations : cultures dissociées et cultures homogènes. In: Annales d’histoire sociale. 8ᵉ année, N. 2, 1945. pp. 95-102;

Hobsbawm Eric, « Inventer des traditions », Enquête [En ligne], 2 | 1995 http://journals.openedition.org/enquete/319 ; DOI : 10.4000/ enquete.319

Karnoouh Claude. Une genèse allégorique du politique : le folklore. In: Revue française de science politique, 35ᵉ année, n°6, 1985. pp. 1029-1046;