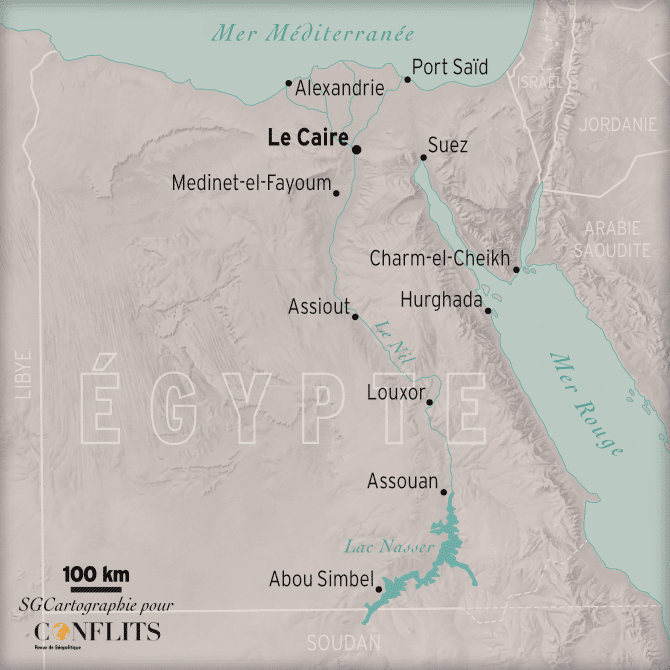

La polémique enfle autour d’un programme touristique destiné à mettre en valeur le mont Sinaï, en Égypte, et le célèbre monastère Sainte-Catherine adjacent. Une controverse en partie alimentée par la candidature égyptienne à la direction de l’UNESCO, qui fait abstraction des nombreux exemples de développements hôteliers similaires dans le monde, étant parvenue à conjuguer enjeux économiques et respect de l’environnement et des communautés locales.

Peu de lieux au monde peuvent se targuer de revêtir une importance spirituelle pour plus de quatre milliards d’êtres humains. Le mont Sinaï est, avec Jérusalem, de ceux-là, vers lequel convergent sur le territoire de l’actuelle Égypte fidèles chrétiens, musulmans ou juifs. Le site, enchâssé dans un paysage rocheux d’une exceptionnelle beauté, voisine celui du monastère Sainte-Catherine, fondé au VIe siècle et toujours géré de nos jours par l’Église grecque orthodoxe. Des tribus bédouines vivent depuis des temps immémoriaux dans les montagnes environnantes, qui hébergent également une biodiversité unique au monde.

Un projet à la hauteur d’un site unique au monde

Sans surprise, la coexistence en un même endroit d’autant de merveilles naturelles, historiques, culturelles et spirituelles attire, en plus des pèlerins, son lot de touristes. Des visiteurs par centaines, voire milliers, qu’il faut bien chaque jour transporter, loger, nourrir, divertir, etc. Conscient du potentiel économique du site, le gouvernement égyptien a lancé, en 2021, un méga-projet d’infrastructures en tout genre destinées à accueillir cette manne touristique, présenté comme « un cadeau de l’Égypte au monde entier et à toutes les religions ».

Sobrement baptisé « Grande Transfiguration sur la Terre de la Paix », le projet offrira « tous les services touristiques et récréatifs aux visiteurs, favorisera le développement de la ville (de Sainte-Catherine) et de ses environs tout en préservant (son) caractère environnemental, visuel et patrimonial », d’après les autorités égyptiennes. Dans leurs cartons, la construction de plusieurs hôtels, d’éco-lodges et d’un centre d’accueil des visiteurs, ainsi que l’agrandissement du petit aéroport voisin et l’élévation d’un téléphérique grimpant jusqu’au lieu où, d’après la Bible, Moïse aurait reçu de Dieu les Tables de la Loi.

Une polémique artificielle ?

Comme bien des projets touristiques, celui du gouvernement égyptien soulève son lot de critiques et polémiques. Certains pointent ainsi les répercussions du projet sur la faune et la flore locales, quand d’autres s’alarment des conséquences sociales sur les populations environnantes ou sur le mode de vie nomade des Bédouins. Craignant pour l’identité du monastère, la Grèce monte elle aussi au créneau et la crise diplomatique bout entre Athènes et Le Caire. Enfin, de légitimes questions se posent quant à la capacité de ce territoire isolé à « absorber » les 20 000 visiteurs journaliers prévus à terme, avec leur inévitable cortège de nuisances et de déchets à traiter.

Le mont Sinaï, haut lieu de dévotion pour les croyants des trois religions du Livre, serait donc voué à devenir un temple moderne dédié au sur-tourisme. La polémique est telle qu’elle éclabousse la candidature égyptienne à la direction de l’UNESCO : Khaled El-Enany, ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, est en effet en lice pour devenir, en octobre, le prochain directeur de l’agence onusienne pour la culture. Un choix contesté par certains en raison de la gestion du projet entourant le mont Sinaï, alors même que Khaled El-Enany n’était même pas membre du gouvernement égyptien quand le programme, en réalité piloté par le ministère du Logement, a reçu l’aval des autorités.

Du Pérou au Sri Lanka, le succès non démenti des hôtels « historiques »

La polémique autour de la candidature égyptienne à l’UNESCO pourrait donc faire pschitt, tout comme celle qui agite le microcosme culturel mondial à propos des projets de mise en valeur du mont Sinaï. Mener des programmes hôteliers d’envergure à quelques pas de sites historiques, antiques ou religieux n’a, en effet, rien d’une nouveauté ; les pèlerins de Lourdes, La Mecque ou Varanasi peuvent en témoigner. Et ce type de programme n’entraîne bien souvent aucun des désagréments redoutés par les militants ou opposants, contribuant au contraire à la préservation, grâce aux retombées économiques, des sites concernés.

L’exemple le plus évocateur de ce type de dynamique positive se trouve sans doute au Pérou ; et pas n’importe où : aux pieds, là aussi, d’un monument du patrimoine mondial de l’humanité : le Machu Picchu. Depuis 1975 se déploie en effet autour de l’emblématique cité inca le complexe Inkaterra, l’une des destinations écotouristiques les plus réputées de la région. En étroite collaboration avec les communautés locales, Inkaterra s’attache à préserver l’exceptionnelle biodiversité tropicale, tout en s’efforçant de réduire l’impact du tourisme, notamment depuis l’instauration des quotas d’entrée. Une usine de biodiesel, une autre de compactage de déchets plastiques et une troisième de traitement des déchets organiques ont valu au Machu Picchu d’être considéré par les Nations Unies comme « la première merveille du monde neutre en carbone ».

Non, le mont Sinaï ne deviendra pas un Disneyland spirituel

À travers le monde, d’autres projets hôteliers montrent l’exemple d’un tourisme durable et responsable. Ainsi du Galle Fort Hotel, au Sri Lanka, qui, après une patiente rénovation ayant eu recours aux artisans et savoir-faire locaux, a reçu, en 2007, le Prix du patrimoine de l’UNESCO. Ou encore de l’Hôtel du Couvent, à Nice, un monastère du XVIIe siècle réhabilité dans les règles de l’art. Autant de programmes immobiliers dont on aurait pu légitimement craindre les retombées, mais qui ont su, en quelque sorte, se fondre dans le décor, respectant tant leur environnement naturel que les cultures et populations locales.

À condition que les porteurs de projet, publics comme privés, associent étroitement les communautés et habitants à leurs ambitions, le mont Sinaï n’est donc pas condamné à devenir un Disneyland touristico-spirituel. Si les visiteurs et pèlerins s’y pressent pour admirer les panoramas à couper le souffle ou les plus vieux écrits bibliques au monde, nul doute que l’Égypte saura, comme avec ses temples, tombes et pyramides, préserver ce qui attire et émerveille, depuis des siècles, les visiteurs du monde entier. Et que le parfum de mystère enveloppant l’emplacement du mythique « buisson ardent » continuera, pour l’éternité, de souffler.