Les frontières sont souvent une source de tensions entre États. Leur existence, telle que nous les connaissons aujourd’hui, est relativement récente, puisque, pour l’essentiel elles remontent à moins de cinq siècles. Même si de nouveaux découpages se sont poursuivis depuis, notamment aux époques de colonisations, de décolonisations et à l’issue des deux guerres mondiales.

Les deux auteurs de cet ouvrage, David Périer et Jean-Baptiste Veber, nous proposent une réflexion passionnante sur la manière dont ces frontières ont été conçues et s’intéressent à dix cas emblématiques de conflits contemporains au cœur des tensions géopolitiques. Une présentation qui nous permet d’y voir plus clair et de mieux comprendre les origines historiques des découpages actuels, ainsi que les points de divergence qui conduisent au conflit.

À écouter également : PODCAST : Ce que les cartes disent de la vision politique

Le cas du découpage africain

Les frontières qui y ont été tracées l’ont été de manière rectiligne, sans aucune logique naturelle, sans aucun respect de la topographie. Elles sont, de fait, politiques, issues du partage de l’Afrique par les puissances coloniales à partir de 1885, essentiellement à partir de cartes et sans connaissance du terrain, dans un but purement utilitaire ou en fonction de contraintes techniques, sans anticiper que ces États deviendraient un jour indépendants.

Selon certaines analyses, ces frontières contre nature seraient en partie responsables du sous-développement africain, même si les causes en sont bien entendu multiples et bien plus pernicieuses. David Périer rappelle que toute frontière est, par nature, artificielle et que les États africains les ont d’ailleurs globalement acceptées, contredisant de nombreux stéréotypes à ce sujet.

À lire également : Des frontières artificielles ? Le cas de l’Afrique

Les réserves amérindiennes aux États-Unis

Jean-Baptiste Veber revient sur la période de la « conquête de l’Ouest », nous montrant comment les négociations, puis annexions, puis accaparements par la force, se sont produits à l’initiative des colons rivaux espagnols, anglo-saxons, scandinaves, germaniques, ou encore français. L’auteur explique la manière dont nous sommes passés de la notion de confins à celle de frontières, et surtout comment les exactions, massacres – on a parlé même de génocide – ont été mis en œuvre pour chasser les peuples autochtones, avant de les parquer dans des réserves réduites et peu attrayantes.

« Nous touchons ici au cœur du sujet : qu’est-ce que la frontière dans l’esprit des pionniers américains, imbus de leur « destinée manifeste », obsédés par l’idée de repousser toujours plus loin leur colonisation – autrement dit le droit d’accaparer les terres des habitants originels ? L’établissement de cette frontière consiste en d’innombrables négociations et traités, au caractère bancal, puisque d’un côté se trouve une civilisation du droit écrit, de l’autre une culture coutumière, transmise oralement de génération en génération. D’un côté, nous avons une civilisation qui peine à maîtriser, les siècles passant, l’afflux démographique des candidats au Nouveau Monde, les aventuriers, les déshérités, quelques héritiers qui se projettent dans les siècles à venir, beaucoup d’esprits religieux, convaincus de leur supériorité chrétienne, elle-même non orthodoxe, car c’est souvent leur ferveur qui les a chassés de la vieille Europe ; de l’autre une ou plutôt des cultures innombrables, mises à mal dès la rencontre avec les Européens, par le choc microbien qui provoque des pertes démographiques apocalyptiques, sachant que les Amérindiens sont à l’origine moins nombreux, largement moins densément concentrés que l’Europe, déjà saturée démographiquement. »

Les frontières maritimes d’Asie orientale

Si les frontières physiques sur des territoires terrestres sont déjà délicates à établir, que dire des frontières maritimes ? Le problème se pose avec acuité en Asie orientale, où la Chine notamment a une faible propension à respecter le droit international, qu’elle accuse d’être au service de « l’Occident collectif ». Une situation très compliquée, dans un contexte de rivalités entre pays d’une zone dont la densité maritime est la plus forte au monde.

« Depuis les années 1990, la Chine est particulièrement active dans ses revendications sur les frontières maritimes en mer d’Asie orientale. Elle n’ambitionne rien de moins que l’annexion des trois quarts de la zone, au mépris du droit de ses voisins. Les prétentions chinoises sur le contrôle de la mer d’Asie orientale, surnommée par certains Méditerranée asiatique, mais plus fréquemment mer de Chine méridionale, datent de plusieurs siècles (…) »

De fait, la Chine déploie actuellement, plus que jamais, des moyens pharaoniques pour construire de puissantes bases militaires partout où elle le peut, tout en cherchant à favoriser au maximum la circulation de ses dizaines de milliers de porte-conteneurs et surtout à affirmer son statut de grande puissance, aspirant à devenir la première. En recourant régulièrement à la peur, mais avec le dessein de sauvegarder la paix.

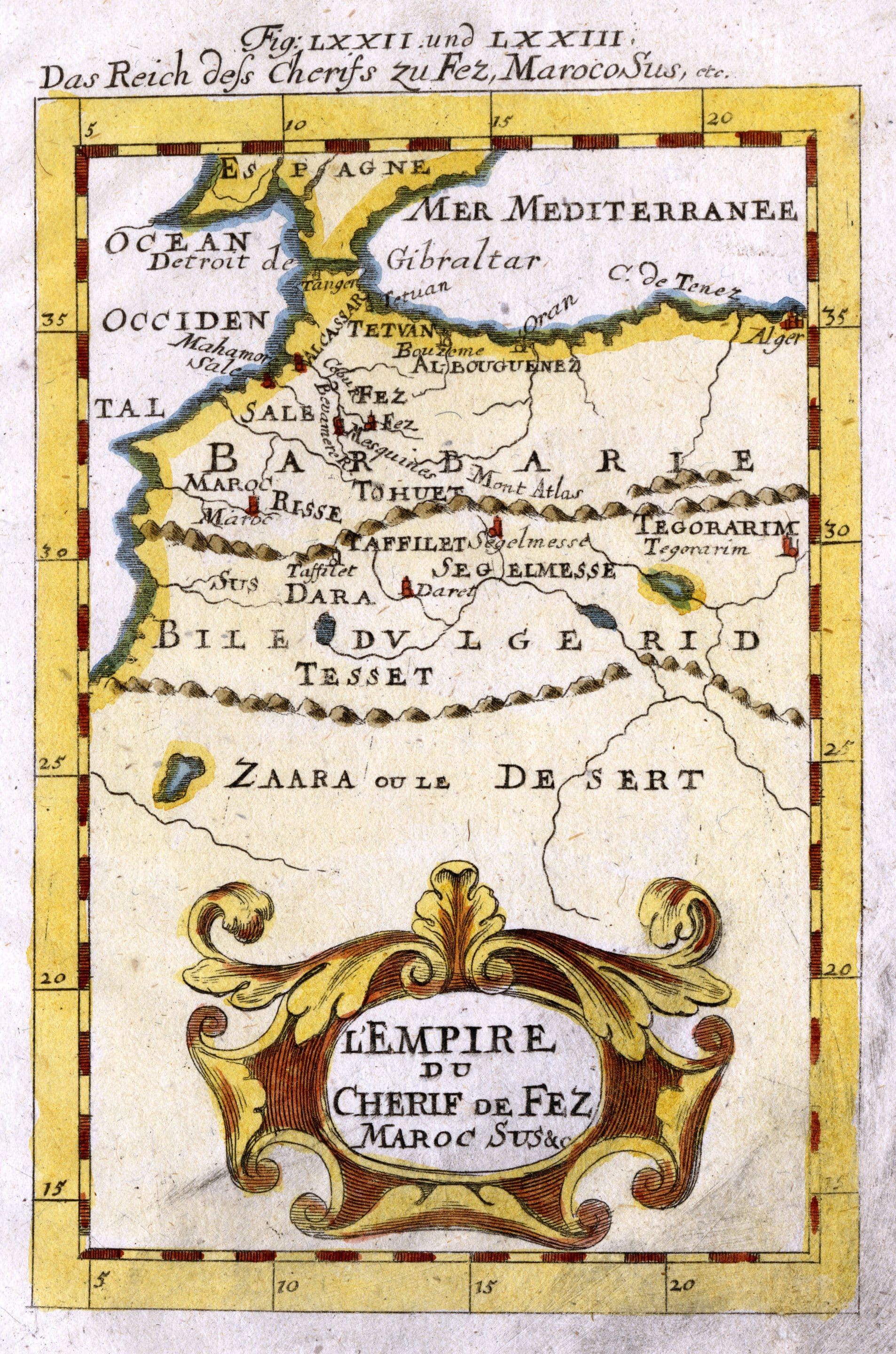

Les frontières récentes du Maroc

Sujet chaud d’actualité, le cas du Sahara occidental (tout de même équivalent à la moitié de la surface de la France métropolitaine !) est étudié, en retraçant brièvement l’histoire du Maroc, l’un des plus anciens États du continent africain.

« Pourquoi le Sahara est-il important pour la monarchie marocaine ? Les frontières du Maroc ancien n’ont jamais été bornées ou tracées, car les lignes de démarcation que nous connaissons aujourd’hui n’existaient pas. Pourtant, les régions du Sud constituent l’identité même du Maroc dans la mesure où certaines dynasties sont nées dans les sables sahariens, comme les Almoravides. Ainsi, après huit siècles de domination almoravide puis saadienne, le Sahara devient espagnol en 1884 au moment de la conférence de Berlin. Il est rebaptisé Rio de Oro bien que les ressources en or y soient particulièrement limitées. Au XXe siècle, les périphéries sahariennes, auparavant délaissées, deviennent un enjeu pour les États. Cette étendue aride est un littoral immaculé qui se prolonge par une zone maritime riche en ressources constituant un facteur de puissance. »

Ces territoires ont un statut controversé. Entre les positions de l’ONU, celles de la communauté internationale non consensuelle avec son lot de revirements, et les pays au premier rang desquels l’Algérie, qui apportent leur soutien au Front Polisario, la situation est tendue. D’autant que le Maroc s’est engagé à reconnaître l’État d’Israël en échange du soutien américain et de la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du territoire saharien.

« Le Sahara occidental est une zone trouble de la mondialisation, un espace chaotique aux limites et à la souveraineté contestées. Il présente certains points communs avec d’autres régions sécessionnistes, comme le Kurdistan, le Tibet ou encore le Donbass. »

L’Empire du Cherif de Fès, Maroc, l’empire marocain au début du XVIIIe siècle, avec les montagnes de l’Atlas et le Sahara Date : 1719

À lire également : Les batailles de la carte : quand les projections dessinent le monde

Le désert d’Atacama, le Cabinda angolais

Les tensions frontalières autour du désert d’Atacama durent depuis un siècle et demi. Après s’être pourtant unis contre l’Espagne, les rapports sont ensuite devenus houleux entre le Chili, dont relève aujourd’hui pour l’essentiel sa souveraineté d’une part, le Pérou et la Bolivie, faiblement militarisée d’autre part. Jusqu’à conduire à la guerre entre eux, mue par le développement des nationalismes, violences et montée des autoritarismes.

La Bolivie enclavée, en particulier, se trouve dans une situation difficile, après avoir cédé à l’époque l’accès à la mer, ce qui mine aujourd’hui son économie, malgré ses abondantes ressources naturelles qu’elle ne sait pas exploiter, surtout dans le contexte de la mondialisation.

Sans oublier le rôle qu’ont pu jouer les puissances européennes, intéressées justement par ces ressources naturelles, la Grande-Bretagne en particulier ou même la France dans une moindre mesure.

Les alliances de circonstance entre les trois pays ont mené à une situation instable et évolutive, notamment après l’arrivée d’Evo Morales au pouvoir, qui a constitué un tournant préjudiciable pour la Bolivie, déjà maillon le plus faible.

Le cas du Cabinda angolais, abordé dans un court chapitre, est une autre situation de territoire non pas enclavé cette fois, mais exclavé, c’est-à-dire disposant quant à lui d’un accès à la mer, mais isolé de son pays de rattachement l’Angola, car situé sur le territoire congolais, pour des raisons historiques, mais qui touchent là encore aussi à une question de richesses naturelles…

Le dépeçage du Moyen-Orient ottoman

Dans ce chapitre, David Périer nous ramène au contexte du déclin de l’Empire ottoman et du rapprochement funeste des Turcs avec la Triple Alliance lors de la Première Guerre mondiale.

À l’issue de celle-ci, on assiste au partage des territoires du Moyen-Orient par la Grande-Bretagne et la France (zones d’administration directe et zones d’influence), par une sorte de jeu de dupes où les engagements britanniques auprès des peuples arabes n’ont pas été tenus, ces derniers étant mis devant le fait accompli.

Ces partages ont été établis au départ, dès 1916, selon une simple ligne tracée à la main sur une carte, avant d’évoluer au gré des marchandages par les gouvernements successifs, sous contrôle ensuite de la communauté internationale, après la fin de la guerre et notamment avec la création de la SDN.

C’est ainsi que vont également se profiler de futurs conflits, à l’image de celui de la Palestine, de la guerre du Liban (1975-1990), ou encore avec l’oubli de création d’un Kurdistan.

« Les frontières mal dessinées et imposées sont souvent accusées de tous les maux. Cette dénonciation un peu facile mérite d’être discutée. Il est indéniable que le découpage exogène du Moyen-Orient a produit des frustrations en allant à l’encontre des aspirations des peuples (…).

Cependant, les tracés et leur légitimité ne sont pas les seuls en cause dans l’instabilité politique et géopolitique de la région. Avec le temps, certaines frontières ont été acceptées et reconnues, à l’image de la Jordanie, qui est pourtant l’archétype de l’État artificiel créé au début du XXe siècle. Un sentiment national est né et les peuples, malgré leur diversité, se sont identifiés aux symboles de leur nouvelle nation : drapeau, hymne, territoire. La frontière a bâti des identités et amené des groupes disparates à se sentir unis par un même destin. Ainsi, elle n’explique pas tout et la persistance des conflits découle également de la mauvaise gouvernance, de la corruption ou encore du népotisme (…).

Finalement, comme en Afrique, les frontières sont souvent évoquées à tort et à travers et leur tracé artificiel ou rectiligne accusé d’être à la source du mal-développement. En faire les boucs émissaires des difficultés structurelles constitue toutefois un raccourci qui ne résiste pas à l’analyse approfondie des situations globales. »

Israël et Palestine

Entre histoire et récit biblique, ce sont trois mille années qui nous conduisent aux réalités de la situation actuelle. Avec son lot de conquêtes, d’exils et de retours sur les territoires contestés.

À travers le chapitre sans doute le plus long du livre, David Périer nous présente l’histoire longue et complexe de ce territoire, émaillée de nombreuses péripéties et changements radicaux de gouvernance.

« Entre l’Afrique et l’Asie, la Palestine aura fait couler beaucoup d’encre, mais aussi beaucoup de sang au cours des derniers millénaires (…) Le XXe siècle est celui de l’appropriation, la Palestine est lacérée par ses prétendants. Tous convoitent cette terre sacrée et desséchée. Les Anglais lui donnent ses premières limites mandataires, mais, après leur départ précipité, la partition de la région est impossible et les frontières sont introuvables (…)

Finalement, la situation des frontières dans la région nous raconte celle du monde actuel. Elle traduit le retour en force des idéologies autoritaires et l’affaiblissement de l’universalisme des droits de l’homme. La force l’emporte sur la légalité, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est bafoué dans de nombreuses régions. Les temps ne sont plus aux compromis et les frontières sont plus que jamais des lignes de front. »

à lire également : Israël : frontières mentales et murs anthropologiques

Chypre

Encore un lieu disputé de longue date, ainsi que nous le montre Jean-Baptiste Veber à travers une présentation là aussi historique.

« Chypre est depuis l’Antiquité un objet de convoitise des puissances voisines », en raison de ses richesses et du carrefour stratégique et commercial qu’elle constitue, entre l’Occident et l’Orient.

Jusqu’au XXe siècle, où la guerre d’indépendance se termine par le départ de l’administration britannique en 1960, après avoir reçu le soutien de la Grèce, que Chypre espère rejoindre. Si ce n’était l’opposition de l’importante communauté turque issue de trois siècles de domination ottomane, qui réclame la partition de l’île en deux États.

Ce qui va effectivement se produire, l’État de Chypre étant scindé en deux depuis 1964, séparé par une zone tampon sous protection des Casques bleus, la partie nord (40% du territoire) étant occupée par la communauté turque (20% de la population) et reconnue uniquement par elle-même et la Turquie, contrairement à la République de Chypre au Sud, reconnue par la communauté internationale à l’exception de la Turquie.

Encore une histoire chahutée, chaotique, faite d’hostilités, de conflit qui tourne parfois à la guerre et aux massacres, avec son lot de négociations, d’échecs et d’impasses, au milieu de démarches gouvernementales et internationales compliquées. Une partition entre une partie plus prospère du territoire tournée vers l’Europe occidentale, entrée en 2004 dans l’Union européenne, et l’autre – plus belliqueuse – évoluant dans un isolement international presque complet, affaibli économiquement et dépendant de la Turquie, avec en point d’orgue la question du partage de la ZEE, fortement convoitée depuis la découverte de gisements sous-marins…

L’enclave de Kaliningrad

Pour finir, un dernier chapitre évoque la situation de ce territoire prospère et convoité lui aussi à la lisière de plusieurs pays et puissances, situé entre la Pologne et la Lituanie, non loin des frontières avec la Biélorussie, imprégnées de fortes influences historiques (Kaliningrad, anciennement Königsberg, était la ville où ont vécu des personnalités intellectuelles aussi influentes qu’Emmanuel Kant ou Hannah Arendt, entre autres).

Mais surtout « depuis 2004, les médias ont surnommé la région de talon d’Achille de l’OTAN, car le « corridor de Suwalki » serait difficile à défendre en cas d’invasion de l’armée russe. S’il était occupé, l’isolement des trois États baltes constituerait un coup dur pour l’alliance atlantique, pas forcément une défaite, mais une situation au mieux psychologiquement, au pire stratégiquement mal engagé. La possibilité d’une invasion éclair du littoral de la Baltique doit même être envisagée, aggravant encore le choc de l’agression, étant donné la massivité de l’armée russe et la faiblesse relative des distances à parcourir pour neutraliser les trois républiques membres de l’UE ».

L’OTAN s’est cependant renforcée dans la région, en particulier depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. Et « si le scénario de l’attaque surprise et catastrophique n’est plus à l’ordre du jour, il demeure certain qu’en cas de conflit entre la Russie et l’Europe, cet espace pourrait être l’objet d’un affrontement d’ampleur (…) ». D’autant qu’elle est susceptible de servir des stratégies militaires pernicieuses dont l’auteur nous présente quelques hypothèses.

En attendant, le fait qu’il s’agisse d’une enclave crée des problèmes inhérents à ce type de situation. Et sa renucléarisation et remilitarisation en fait un « poste avancé du bellicisme russe en Europe », avec des enjeux forts que nous présente de manière passionnante et instructive Jean-Baptiste Veber en renouant les fils de l’Histoire.

À écouter également : PODCAST : Penser l’espace, produire des cartes. Patrick Poncet