L’attaque iranienne du 13 avril 2024, largement interceptée, puis les frappes israélo-américaines de juin 2025 ont mis à nu l’inefficacité de la dissuasion de Téhéran. Failles internes (renseignement, C2, défense antiaérienne) et affaiblissement des alliés – Hezbollah en tête – ont réduit sa capacité de riposte, malgré missiles et drones. Face à une Israël passée à une doctrine préemptive, l’Iran se retrouve dans une impasse stratégique tant qu’il ne revoit pas en profondeur sa posture et ses moyens.

Analyse de Jean-Claude Pacitto, maître de conférences, UPEC, Philippe Jourdan, professeur des universités, IAE Paris-Est, CC(r), auditeur IHEDN et Dominique Viano, professeur, LCL(r), EMZD Paris, auditeur IHEDN

Introduction

La confrontation entre l’Iran et Israël a connu en avril 2024 un premier tournant majeur qui a révélé les limites de la dissuasion iranienne. Le 13 avril 2024, Téhéran lança une attaque inédite de drones et de missiles balistiques contre Israël en représailles à la frappe du 1er avril contre son consulat à Damas. Plus de 95% des projectiles furent interceptés par le système de défense israélien, appuyé par les États-Unis et plusieurs alliés. L’impact militaire fût quasi nul et l’effet politique inverse de celui attendu : la faiblesse de l’arsenal iranien fût mise en lumière.

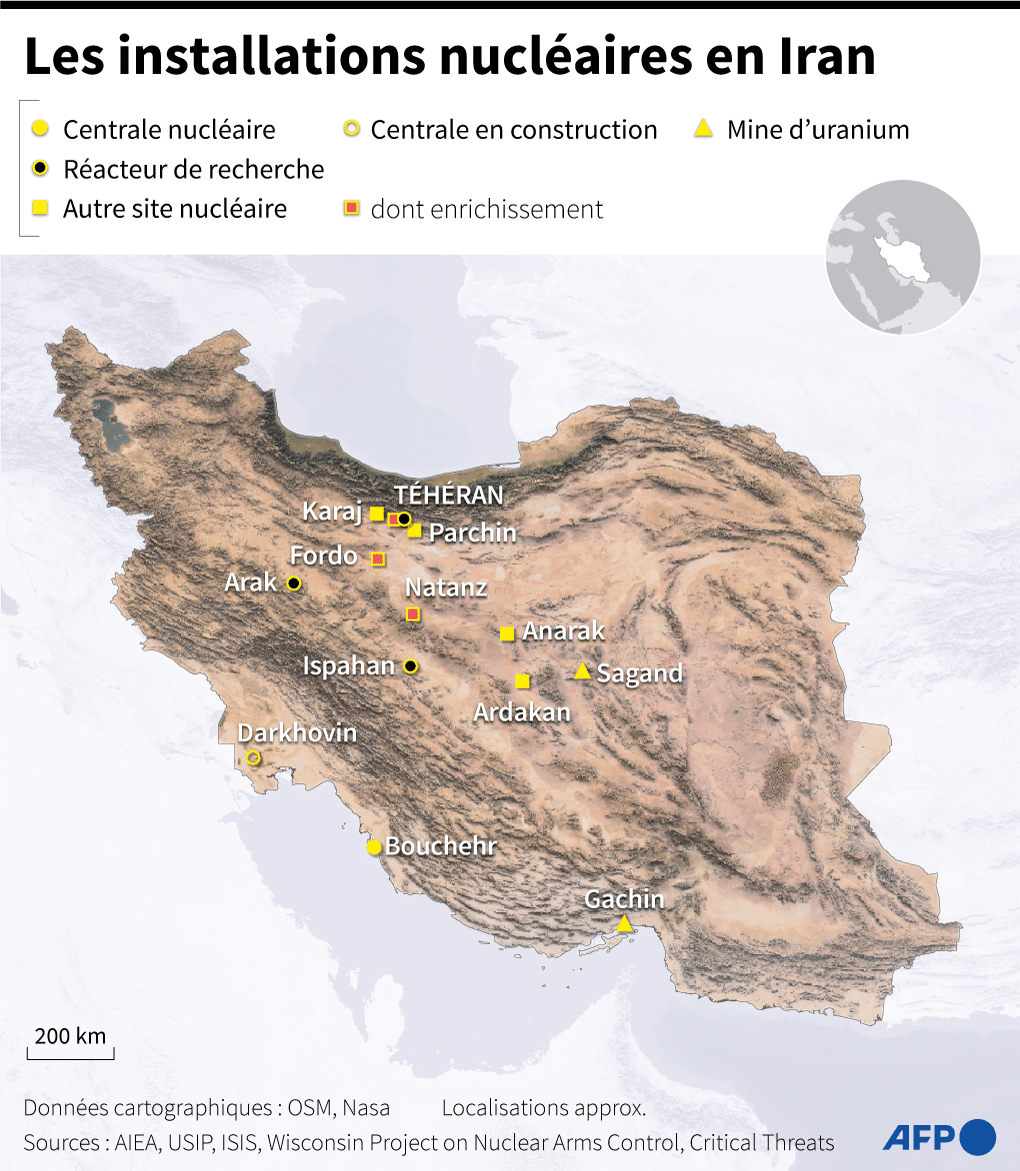

L’année 2025 accentua cette dynamique défavorable pour l’Iran. Après une première série de frappes israéliennes contre des installations militaires et des sites nucléaires iraniens, les États-Unis sont intervenus directement en frappant trois sites nucléaires iraniens (Fordow, Natanz, Isfahan) dans le cadre d’une opération nommée Operation Midnight Hammer en juin 2025 (AP news, 2025). Si les experts s’affrontent sur la portée réelle de ces frappes chirurgicales – ont-elles causé la destruction totale des sites neutralisant irréversiblement le potentiel nucléaire de l’Iran ou n’ont-elles qu’entraîné qu’un report du programme iranien d’acquisition de l’arme atomique ? – une réalité demeure : elles ont confirmé l’incapacité de Téhéran à faire valoir sa dissuasion, tant conventionnelle que nucléaire (CRS, 2025).

Ces deux épisodes successifs illustrent un double échec de la dissuasion iranienne : en 2024, par l’inefficacité opérationnelle de ses capacités balistiques ; en 2025, par l’incapacité à protéger ses infrastructures stratégiques face à une intervention américaine décisive.

Dans leur ouvrage désormais considéré comme un classique, R.N. Lebow et J.G. Stein (1990) établissent que l’efficacité de la dissuasion repose moins sur la seule détention de capacités militaires que sur la manière dont celles-ci sont perçues par l’adversaire, mettant ainsi en évidence le rôle déterminant des représentations, des signaux émis et du contexte psychologique. Si leur analyse se concentre principalement sur les conditions de réussite de la dissuasion, il convient toutefois de souligner – et c’est la perspective que nous adoptons ici – que l’étude de ses échecs s’avère tout aussi heuristique pour comprendre les dynamiques stratégiques contemporaines.

La force de dissuasion iranienne hors capacité nucléaire : un état des lieux

La dissuasion iranienne s’est historiquement articulée autour de trois piliers principaux (Eisenstadt, 2025). Le premier pilier repose sur une force balistique de moyenne portée, conçue pour frapper des cibles régionales vulnérables. Le second correspond au recours à des proxis – groupes militants ou alliés régionaux – qui, en créant des zones tampons, permettent à l’Iran d’étendre son influence tout en constituant une menace indirecte pour ses adversaires. Enfin, le troisième pilier est constitué par une flotte de vedettes ultrarapides capables de disrupter le trafic maritime sur des zones sensibles, voire attaquer des navires ennemis.

On pourrait ajouter un quatrième pilier constitué par le programme nucléaire, ou plus précisément par une stratégie de latence nucléaire, entendue comme la volonté affichée de développer des capacités nucléaires de manière à peser dans les équilibres stratégiques et à intimider, sans pour autant franchir le seuil de l’acquisition effective de l’arme atomique.

La constitution progressive d’une capacité balistique significative et formée essentiellement de vecteurs à moyenne portée par l’Iran remonte aux années qui ont suivi la guerre contre l’Irak (1980-1988). Au fil du temps, la constitution de cette capacité est devenue une priorité absolue du régime des mollahs (Bahgat, Ehteshami, 2021), même si le nombre de vecteurs réellement détenus demeure difficile à évaluer[1]. Parmi les principaux missiles de moyenne portée (MRBM) développés et utilisés par l’Iran d’une portée généralement comprise entre 1 000 et 3 000 km, on peut citer les Shahab-3, les Ghadr-110, les Sejjil-2, l’Emad, le Khorramshahr, ou le Rezvan, de technologie, de précision et de portée variées.

Plus tardivement, l’armée iranienne s’est équipée en drones de combats fabriqués localement et produits désormais à grande échelle[2]. Ces drones, fournis en quantité à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, ont fait l’objet d’une large couverture médiatique en Occident et couvrent désormais l’ensemble du spectre en matière d’usage militaire : drone de reconnaissance armé (Mohajer-6), UCAV de moyenne altitude et de longue endurance (Sahed-129), drone armé kamikaze (Sahed-136), drone de combat et de reconnaissance de précision (Kian), drone équipé de munition suicidaire à longue portée (Arash-2).

L’Iran est généralement considéré comme l’un des principaux acteurs régionaux en matière de capacités balistiques au Moyen-Orient, certains analystes allant jusqu’à lui attribuer la première place[3]. De même, ses développements dans le domaine des drones situent l’Iran parmi les puissances les plus avancées de la région. Rappelons que la priorité accordée depuis plusieurs décennies au développement des capacités balistiques par l’Iran découle d’un constat stratégique : l’absence d’une flotte aérienne de combat en mesure de rivaliser avec celles de ses adversaires régionaux, au premier rang desquels Israël. La branche « conventionnelle » de l’armée de l’air iranienne (IRIAF) ne disposait, avant la “guerre des 12 jours”, que d’environ 150 avions de combat opérationnels (Al-Azzawi, 2025), composant une flotte hétéroclite et vieillissante (F-4 Phantom, F-14 Tomcat, F-5 E/F, Su-24MK, MiG-29A, F-7/J-7) dont le maintien en capacité opérationnelle reste sujet à caution : le vieillissement des cellules, la difficulté d’approvisionnement en pièces détachées en raison des sanctions, et le besoin de cannibaliser des avions pour en réparer d’autres constituent des contraintes majeures. Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que le choix ait été fait d’investir en priorité sur la branche des forces aérospatiales rattachée au Corps des Gardiens de la Révolution (IRGC-ASF), en charge des missions stratégiques (missiles balistiques, défense aérienne, espace). On l’aura compris, cette dualité institutionnelle – IRIAF et IRGC-ASF- n’est pas sans peser sur les priorités d’investissement, la maintenance de la chaîne logistique et la doctrine opérationnelle. Si la modernisation des forces aériennes conventionnelles a été maintes fois évoquée, il est difficile d’en établir la réalité : l’achat de SU-35 russes, pourtant confirmé par un haut commandant de l’IRGC, Ali Shadmani, qui n’en a pas toutefois précisé le nombre, ne s’est semble-t-il pour l’instant concrétisé par aucune mise en œuvre opérationnelle (Reuters, 2025).

Une force d’appoint en matière de dissuasion armée est constituée d’une flotte de bateaux ultrarapides capables de disrupter le trafic maritime sur des zones sensibles, voire d’attaquer des navires ennemis. L’IRGC ou Corps des Gardiens de la Révolution privilégie une stratégie navale asymétrique fondée sur des vedettes rapides et nombreuses destinées à saturer les défenses ennemies. Ces embarcations modernisées, parfois présentées comme « super-rapides » (90 nœuds) et armées de missiles ou torpilles, constituent un atout dans les zones littorales du Golfe persique. Leur intérêt réside dans la vitesse, la manœuvrabilité et l’effet de masse, mais leurs performances réelles, leur fiabilité technique et leur endurance restent limitées et difficiles à vérifier.

Enfin il convient de mentionner que l’Iran a constitué depuis près de quarante ans une force sous-marine, avec l’appui de la Corée du Nord. Elle comprend trois sous-marins lourds de classe Kilo d’origine russe, une vingtaine de mini-sous-marins Ghadir et Nahang adaptés aux eaux peu profondes du Golfe, ainsi que quelques unités de classe Fateh, de taille intermédiaire. Malgré des limites techniques et logistiques, cet arsenal confère à Téhéran une réelle capacité de déni d’accès, notamment la possibilité de menacer la navigation dans le détroit d’Ormuz.

L’inventaire des moyens de dissuasion iraniens serait incomplet sans mentionner le dispositif de défense antiaérienne, longtemps considéré, avant sa neutralisation rapide par l’Israeli Air Force (IAF), comme un rempart efficace pour la protection des sites industriels stratégiques, et en particulier des installations nucléaires, relevant de la logique de deterrence by deny (dissuasion par déni). Ce dispositif reposait sur une architecture en couches combinant des systèmes importés (notamment les S-300), des développements endogènes (Bavar-373, Khordad-15) ainsi qu’un maillage étendu de radars et de moyens de guerre électronique. Ses atouts principaux tenaient à la redondance multi-portée et à l’effort d’autonomie industrielle visant à limiter l’impact des sanctions. Néanmoins, les insuffisances en matière de fiabilité, d’intégration et de maintenance se sont révélées déterminantes : la neutralisation précoce de ces moyens par l’IAF lors du dernier conflit a mis en évidence des failles structurelles dans la détection et le commandement. Dès lors, l’efficacité de ce système face à une offensive moderne, coordonnée et technologiquement avancée s’est avérée très limitée (Foad & Mansouri, 2025).

Pour significatifs qu’ils soient, les moyens militaires de dissuasion de l’Iran ne sauraient suffire sans l’appui de deux piliers complémentaires : le recours à des alliés régionaux inscrits dans l’arc chiite et la stratégie de latence nucléaire, deux dimensions centrales de la posture dissuasive iranienne. Sans aborder ici la question nucléaire, dont la complexité justifie une analyse spécifique, il convient de s’arrêter sur le rôle déterminant des alliés régionaux. Dès les premières années de la République islamique, l’Iran a perçu l’intérêt stratégique de s’appuyer sur des acteurs « proxis », en fournissant armes et soutien financier au Hezbollah au Liban, aux milices chiites actives en Syrie et en Irak, ainsi qu’aux Houthis au Yémen. Plus encore, au-delà de l’arc chiite, Téhéran a choisi, dès les années 1990, de se rapprocher du Hamas, mouvement sunnite issu des Frères musulmans. Ici, l’hostilité partagée à l’égard d’Israël a constitué le principal facteur d’unité, permettant de transcender le clivage confessionnel et d’intégrer le Hamas à ce que l’Iran désigne comme « l’axe de la résistance ».

La stratégie de dissuasion iranienne, telle qu’elle transparaît dans les choix doctrinaux et les priorités d’investissement évoquées, a toujours poursuivi un objectif unique : éviter un affrontement direct avec des puissances reconnues comme militairement supérieures, au premier rang desquelles Israël et les États-Unis. Sans doute faut-il y voir les enseignements tirés de la guerre Iran-Irak (1980-1988) au cours de laquelle l’Iran a pu mesurer l’attitude entre hostilité et neutralité des grandes puissances à son égard. Depuis la fin de ce conflit, l’Iran n’a cessé de s’inscrire dans la logique de la « zone grise », entendue comme un registre d’action situé entre la paix et la guerre ouverte, caractérisée par son caractère incrémental, sa flexibilité et l’usage de moyens hybrides permettant de maintenir une pression constante sans déclencher de conflit frontal (Buhlmann, 2009).

Si cette stratégie a pu sembler efficace durant de nombreuses années (Eisenstadt, 2025), elle a révélé ses limites et s’est effondrée lors de la guerre des Douze Jours en juin 2025. L’Iran n’est pas parvenu à empêcher Israël, avec l’aide des États-Unis, de frapper ses installations nucléaires et, de surcroît, s’est montré incapable de mettre en œuvre une riposte crédible, tout en se retrouvant fortement isolé sur la scène internationale.

Se pose dès lors la question suivante : comment expliquer que, malgré des moyens de dissuasion par déni (deterrence by deny) et des capacités de représailles (deterrence by punishment) jugées significatives, l’Iran n’ait pas été en mesure de dissuader Israël de conduire, pendant douze jours, des opérations de guerre de haute intensité ?

Toute stratégie repose d’abord sur la maîtrise de ses propres forces.

Dans son ouvrage consacré à l’évolution de la pensée stratégique, Herbert Rosinski (1996) rappelle que toute stratégie repose sur trois formes fondamentales de maîtrise : la maîtrise de ses propres forces, celle des forces adverses et celle des aléas imprévus.

L’Iran : une maîtrise déficiente de son propre camp

Le conflit de douze jours, qui s’est déroulé du 8 au 20 juin 2025 entre l’Iran et Israël, a mis en évidence de profondes vulnérabilités dans les dispositifs iraniens de surveillance, d’alerte et de riposte. En amont même du déclenchement des hostilités, Israël avait réussi à déployer sur le territoire iranien des relais opérationnels permettant non seulement l’assemblage de drones in situ, mais également leur activation et leur pilotage à distance.

Dans un pays où le niveau de surveillance de la population ne s’est jamais relâché, comment de telles vulnérabilités ont-elles pu voir le jour ? En matière de contre-espionnage, l’Iran s’appuie sur quatre structures principales. Le MOIS (VEVAK), ministère civil comptant environ 15 000 agents, exerce ses missions tant dans le renseignement intérieur qu’extérieur. L’Organisation du renseignement du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC), estimée à près de 20 000 membres, constitue une force concurrente et particulièrement influente. À ces deux acteurs majeurs s’ajoutent deux organismes de moindre envergure et à vocation spécialisée : l’Organisation de protection du renseignement des forces armées, chargée du contre-espionnage militaire, et la Police de sécurité et de renseignement (FARJA), qui intervient de manière complémentaire et en coordination avec les structures précédentes.

Dès les premières phases du conflit, les services israéliens disposaient d’informations précises sur les lieux de résidence, les déplacements et les habitudes du haut commandement iranien ainsi que de principales personnalités scientifiques engagées dans le programme nucléaire. Dès le déclenchement des hostilités, le Mossad est apparu en mesure de s’appuyer sur un réseau d’informateurs implanté à différents niveaux des centres décisionnels iraniens. Dotés d’informations précises sur la localisation et les caractéristiques des sites sensibles, en mesure de suivre les déplacements des hauts gradés de l’armée iranienne et d’identifier les principaux scientifiques impliqués, les services israéliens disposaient d’atouts stratégiques majeurs. Cette situation contraste avec l’importance que revêt, dans la tradition chiite, le culte du secret (Ammir-Moezzi, 2024), ainsi qu’avec le rôle central accordé, dans la culture stratégique iranienne, à la capacité de se mouvoir à l’abri du renseignement adverse comme composante de la dissuasion (Eslami, Vysotskaya, & Vieira, 2022).

Ce problème de vulnérabilités dans la sécurisation du personnel et des infrastructures n’est pas inédit. Il s’est notamment illustré en septembre 2024, lors de l’opération dite Operation Grim Beeper, au cours de laquelle des pagers distribués à des cadres du Hezbollah ont explosé simultanément les 17 et 18 septembre 2024 (Lieber Institute, 2024). De surcroît, cette action ne constituait pas la première opération israélienne menée depuis le territoire iranien : des précédents existent, à l’instar de l’explosion inexpliquée de stocks de carburant destinés aux missiles balistiques survenue au port de Shahid Rajaee, à Bandar Abbas, en avril 2025, qui a précédé les opérations conduites dans le cadre de la guerre des douze Jours.

L’incapacité des services de contre-espionnage à prévenir une infiltration d’une telle ampleur constitue une faiblesse structurelle particulièrement problématique en situation de conflit. Dès l’ouverture des hostilités, les forces iraniennes ont été confrontées à la stratégie israélienne en subissant la perte d’un nombre significatif de commandants opérationnels, ce qui a compromis leur capacité à organiser une riposte cohérente. L’adversaire est apparu en effet disposer d’informations précises non seulement sur la localisation du matériel — y compris des lanceurs mobiles — mais également sur le positionnement des personnels et sur la nature des mouvements en cours (Eslami, Vysotskaya, & Vieira, 2022 ; Ammir-Moezzi, 2024).

L’effet de sidération qui frappa le commandement iranien au déclenchement de la guerre des Douze Jours apparaît clairement dans certaines communications interceptées et divulguées. Le Washington Post a ainsi révélé l’audio d’un échange téléphonique du 13 juin 2025 entre un opérateur du renseignement israélien et un général iranien. L’interlocuteur israélien déclare : « Vous avez douze heures pour fuir avec votre femme et votre enfant… Nous sommes plus proches de vous que votre propre veine jugulaire ». Pris de court, l’officier iranien ne peut que répondre : « Que dois-je faire maintenant ? » (The Washington Post, 2025). Cet échange illustre à la fois la profondeur de l’infiltration israélienne et l’état de panique prévalant au sein de la hiérarchie militaire iranienne dans les premières heures du conflit.

L’avantage informationnel et la fragilité structurelle iranienne

Depuis l’Antiquité, la pensée stratégique, illustrée notamment par Sun Tzu dans l’Art de la Guerre, souligne le rôle central de l’information dans la conduite des opérations militaires et la réalisation du succès stratégique. Plus largement, l’avantage informationnel consiste pour l’attaquant à accumuler le maximum de renseignements fiables sur l’adversaire, tandis que la défense implique non seulement de rendre difficile l’acquisition de telles informations, mais également, le cas échéant, de recourir à des procédés de désinformation visant à induire l’ennemi en erreur quant aux intentions, aux capacités ou aux vulnérabilités de son propre camp. Or, dès les premiers jours du conflit, les Israéliens disposaient d’informations précises leur permettant de porter un coup décisif en très peu de temps à leur adversaire, une situation qui traduit des lacunes criantes dans le dispositif de sécurité iranien.

La stratégie de communication mise en œuvre par les autorités iraniennes (Akbarzadeh, 2025), souvent qualifiée de propagande (The Washington Institute, 2023), s’appuie sur la diffusion — notamment à travers les réseaux sociaux — d’images de sites souterrains abritant missiles et drones en grand nombre. Toutefois, cette mise en scène s’est révélée largement inopérante du point de vue de la dissuasion, dans la mesure où les forces israéliennes disposaient déjà d’une connaissance approfondie des capacités militaires adverses et étaient en mesure de neutraliser toute riposte en ciblant directement les centres de commandement. À cette vulnérabilité s’ajoute la forte centralisation de la chaîne de décision, soumise à l’aval du Guide suprême Ali Khamenei pour toute opération d’importance. Une telle organisation accroît considérablement la fragilité stratégique de l’ensemble du dispositif, dès lors qu’elle est confrontée à un adversaire déterminé, capable de combiner avec précision des moyens hybrides et de coordonner efficacement leurs effets.

C’est ainsi l’un des fondements de toute politique de dissuasion – à savoir la crédibilité – qui se trouvait neutralisé (Baizidi, 2025). Au-delà de la seule dimension militaire, les révélations concernant l’ampleur de l’infiltration israélienne sur le territoire iranien ont nourri un climat de suspicion généralisée, soulevant rapidement la question de l’origine des informations transmises à l’ennemi et des mécanismes ayant permis une telle fuite. Il s’agit là d’un exemple typique de stratégie visant à semer la discorde au sein du camp adverse, en fragilisant sa cohésion interne et en ébranlant la confiance réciproque entre ses composantes (Beaufre, 1963-1998) : “La manœuvre psychologique vise à affaiblir l’adversaire en agissant sur ses perceptions, ses jugements et sa cohésion interne, de manière à réduire sa volonté de combattre ou sa capacité à décider” (p. 112).

L’élimination rapide et massive de plusieurs commandants des Gardiens de la révolution, pilier militaire du régime iranien, a profondément désorganisé l’état-major (IISS, 2025), un constat que le Institute for the Study of War a également documenté. Cette désorganisation a été aggravée par les difficultés structurelles de communication avec le Guide suprême, lesquelles ont accentué la confusion au sein de l’appareil décisionnel (GIGA Hamburg, 2025). À cela s’ajoute le fait qu’une grande partie des commandants des Gardiens de la révolution avaient entamé leur carrière à la même période, constituant de facto un réseau informel particulièrement influent et jouissant d’une écoute attentive de la part du Guide suprême. Certains de ces responsables s’étaient d’ailleurs déjà distingués par leur activisme, notamment lorsqu’ils percevaient le régime comme menacé par ses opposants (ISW, 2013). De fait, le rôle des Gardiens de la révolution ne s’est jamais limité aux seules affaires militaires. Ils ont depuis 1979 étaient un des piliers politiques, voire économiques, du régime.

La légitimité de cette force s’est trouvée fragilisée pour deux raisons principales. D’une part, l’état-major des Gardiens de la révolution n’a pas su anticiper l’offensive israélienne, malgré la multiplication des signaux d’alerte. D’autre part, la défense du territoire a mis en évidence des vulnérabilités majeures, en particulier dans le domaine de la défense antiaérienne. Trop longtemps, les Gardiens ont présumé que la menace de représailles – qu’il s’agisse d’actions relevant de la guerre hybride ou du recours à des proxis – constituerait un facteur dissuasif suffisant pour l’adversaire israélien. Cette hypothèse s’est révélée profondément erronée.

Préemption et coercition : la nouvelle doctrine sécuritaire d’Israël

Les massacres du 7 octobre 2023 ont profondément modifié la donne stratégique du côté israélien. La doctrine a évolué de façon nette : les menaces qualifiées d’« existentielles » envers Israël doivent dorénavant — et non plus seulement peuvent — être neutralisées par des frappes préventives. La logique de la dissuasion a dès lors cédé la place à une stratégie d’action coercitive et préemptive (Freedman, 2004), indépendamment du coût que cela pouvait impliquer. Dans ce nouveau contexte, le schéma de dissuasion iranien, fondé sur l’anticipation rationnelle des réactions de son adversaire historique – Israël – s’est révélé caduc. En effet, à la suite des attentats du 7 octobre, Israël a manifesté sa disposition à assumer le risque d’un affrontement généralisé avec l’Iran, invalidant ainsi le calcul stratégique sur lequel reposait la doctrine iranienne de dissuasion.

Finalement, la force balistique iranienne n’a pas suffi à fermer la fenêtre de vulnérabilité pour reprendre l’expression de Ludvik (2019). La stratégie de couverture nucléaire – ou de « nuclear hedging » [4]. pour reprendre la terminologie anglo-saxonne (Levite, 2002 ; Hiim, 2022) – n’a pas dissuadé les Israéliens de mener leurs attaques. Dans cette perspective, les attentats du 7 octobre ont représenté pour Israël une véritable fenêtre d’opportunité stratégique, dans la mesure où ses dirigeants étaient résolus à ne pas courir le risque d’une acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran. La crainte d’un scénario analogue à celui observé en Corée du Nord – où la communauté internationale a découvert trop tardivement l’ampleur des avancées technologiques réalisées par Pyongyang[5] – a renforcé la détermination israélienne à agir de manière préemptive, suivant en cela une des options décrites par Posen (1995) en cas de menace de prolifération nucléaire.

Il est probable que les autorités iraniennes ont sous-estimé la profondeur du traumatisme provoqué par les événements du 7 octobre, tant au sein de la société israélienne que de l’opinion publique et de l’appareil militaire (IDF). Les Forces de défense d’Israël ont en effet été sévèrement critiquées pour la lenteur de leur riposte face aux attaques du Hamas. Dans ce contexte, Tsahal, tout comme les responsables politiques israéliens, étaient déterminés à éviter toute situation susceptible d’entraîner un basculement radical de l’équilibre stratégique régional. Tout comme la décision d’intervenir au Liban en 1982 s’est nourrie des critiques formulées à l’encontre de Tsahal pour le lourd bilan de l’attaque surprise de la guerre de Kippour (1973) – près de 2.500 morts côté israélien – la guerre préventive des 12 jours s’inscrit dans une volonté des Israéliens de ne plus se laisser surprendre après les attaques du 7 octobre (1.194 morts, dont 379 membres des forces de sécurité et 815 civils). En définitive, le bilan de ces événements tragiques n’est pas uniquement humain, mais ils ont aussi changé la donne sur le type de dissuasion à mettre en œuvre désormais pour affronter l’État hébreu.

L’affaiblissement de l’arc chiite

La stratégie de dissuasion de l’Iran s’est historiquement appuyée sur un réseau d’alliés régionaux, en particulier sur le Hezbollah libanais. À l’issue du conflit avec Israël en 2006, ce dernier a consolidé une crédibilité militaire significative dans ses zones d’influence au Liban. Depuis cette date, les transferts d’armements iraniens à destination des combattants du Hezbollah se sont poursuivis de manière continue (McInnis, 2016). Toutefois, au-delà de l’accroissement quantitatif, ces livraisons témoignent d’une transformation qualitative, marquée par l’amélioration de la précision et des performances technologiques des armements fournis. À titre d’illustration, la portée des missiles mis à disposition du Hezbollah a été multipliée par 125, passant de 4 kilomètres à 500 kilomètres entre 1983 et 2021 (Baizidi, 2025). Depuis cette date, toutes les grandes villes israéliennes sont susceptibles d’être frappées depuis les territoires occupés par le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah dispose d’une force armée estimée à environ 100 000 combattants, soit un effectif supérieur à celui de l’armée régulière libanaise, qui compte près de 85 000 soldats. Son arsenal balistique est évalué à environ 150 000 missiles de catégories diverses (Shaikh & Williams, 2021). Par ailleurs, le conflit de 2006 a mis en évidence la capacité de l’organisation à recourir à des armes antichars particulièrement performantes, dont l’efficacité avait surpris tant les services de renseignement que le commandement militaire israélien[6].

Depuis les années 1980, le Hezbollah n’a cessé de perfectionner ses modes opératoires et ses techniques de combat, notamment à travers les affrontements contre les forces israéliennes dans le Sud-Liban, mais surtout par son engagement direct dans la guerre civile syrienne en tant que relais stratégique de l’Iran. Cette implication a joué un rôle déterminant dans la préservation du régime de Bachar el-Assad face à un risque imminent d’effondrement militaire. Outre la défense des intérêts géopolitiques iraniens dans la région, cet engagement a également permis au Hezbollah d’assurer la continuité et la sécurisation de ses lignes de ravitaillement en provenance de Téhéran (Smyth, 2015; Berti, 2016). Pour toutes ces raisons, la chute du régime syrien, le 8 décembre 2024, a été une très mauvaise nouvelle pour la milice chiite, qui de surcroît a enregistré des pertes humaines conséquentes dans cette guerre interminable[7].

La chute du régime de Bachar el-Assad a conduit également à l’effondrement du pouvoir exercé par la minorité alaouite dans la région. Si cette dernière est souvent assimilée, parfois de manière simplificatrice, au courant chiite, la réalité confessionnelle demeure plus nuancée[8]. Néanmoins, en raison de son statut minoritaire et de sa perception comme groupe hétérodoxe par la majorité sunnite en Syrie, la communauté alaouite s’est rapprochée de l’Iran au cours des dernières décennies (Phillips, 2016; Balanche, 2018).

La gestion des répercussions des événements du 7 octobre 2023 a mis en lumière certaines limites stratégiques du Hezbollah. Le soutien, fût-il ponctuel, apporté au Hamas implanté dans la bande de Gaza a offert à Israël un prétexte légitimant une intervention militaire visant à affaiblir, sinon à anéantir, l’organisation libanaise. Dans cette logique, Israël a d’abord cherché à neutraliser les cadres dirigeants du Hamas par le biais de l’« opération des pagers » des 17 et 18 septembre 2024. Cette action coordonnée, qui a entraîné environ 42 morts et plus de 3 500 blessés dans les rangs du Hezbollah, est considérée comme l’une des brèches opérationnelles les plus sévères subies par le mouvement au cours des dernières années. À l’instar du conflit récent avec l’Iran, l’état-major du Hezbollah a été sévèrement fragilisé par des frappes israéliennes ciblées : ainsi, un raid aérien mené le 27 septembre 2024 sur le quartier de Haret Hreik à Beyrouth a entraîné la mort de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du mouvement, ainsi que celle de plusieurs cadres supérieurs (Klein, 2024). Par ailleurs, l’aviation israélienne (IAF) a mené une campagne systématique de frappes aériennes ciblant les dépôts logistiques ainsi que les caches d’armes du Hezbollah, dans le but d’affaiblir durablement ses capacités opérationnelles. À la fois affaibli sur le plan militaire et fragilisé sur le plan politique, le Hezbollah dispose-t-il encore des ressources lui permettant de s’opposer à un processus de désarmement, désormais évoqué de manière explicite par les autorités libanaises ?[9]

Le contexte militaire et politique régional a profondément évolué. Le Liban cherche désormais à éviter toute implication directe dans un conflit avec Israël, surtout depuis les événements du 7 octobre 2023. Affaibli sur les plans militaire et politique, le Hezbollah ne paraît plus en mesure de lancer une offensive en soutien à l’Iran[10]. Ainsi, un élément central de la dissuasion iranienne apparaît aujourd’hui affaibli. Malgré les sollicitations répétées de Téhéran durant la guerre des douze jours, le Hezbollah est resté en retrait, confirmant son incapacité actuelle à soutenir une confrontation directe avec Israël[11].

Les deux autres alliés principaux de l’Iran demeuraient les milices chiites irakiennes et les Houthis. Les premières, toutefois, disposaient de marges d’action limitées en raison de la présence militaire américaine en Irak, ce qui rendait toute attaque frontale contre ces forces contre-productive : compte tenu de la politique américaine, qui ne visait pas un conflit prolongé avec l’Iran[12], l’ouverture d’un nouveau front aurait été stratégiquement contre-productive et, de surcroît, n’aurait exercé qu’une influence marginale sur le cours de la guerre. En outre, plusieurs de ces milices sont désormais dans un processus d’autonomisation croissante vis-à-vis de Téhéran, notamment celles liées à Moqtada al-Sadr (International Crisis Group, 2018; Mansour, 2021).

Seuls les Houthis, tant du point de vue militaire que politique restaient les alliés fidèles de Téhéran et la capacité militaire de ces derniers n’est pas à négliger. La contribution militaire des Houthis est restée limitée en raison de leur éloignement géographique du territoire israélien et de leur incapacité à saturer l’espace ennemi par des attaques massives de missiles ou de drones. Certes, ils disposent d’une certaine capacité industrielle leur permettant de produire localement une partie des armes balistiques employées contre Israël, mais leurs moyens demeurent nettement inférieurs à ceux de l’Iran. Si les Houthis ont affirmé posséder des missiles hypersoniques, aucune donnée disponible ne corrobore cette revendication, ni de conclure qu’ils détiennent des systèmes comparables aux Fattah-1 ou aux Khorramshahr iraniens. Toutefois, à moyen et long terme, une telle évolution ne peut être exclue, tant les capacités militaires et technologiques des Houthis continuent de susciter la surprise des observateurs[13].

En définitive, à l’exception des Houthis — seuls alliés de Téhéran à avoir lancé des missiles contre Israël durant la guerre des douze jours —, les autres principaux relais régionaux de l’Iran se sont révélés incapables d’exercer une pression dissuasive sur l’État hébreu. Cette relative inaction a laissé les forces iraniennes isolées face aux offensives israéliennes, privées du soutien extérieur attendu.

Une stratégie dissuasive qui interroge

L’échec de la stratégie de dissuasion initialement adoptée face à Israël a contraint les forces armées iraniennes à une redéfinition doctrinale. Dans une logique de guerre asymétrique et de défense en profondeur, l’objectif n’était plus d’empêcher toute agression, mais de limiter l’efficacité opérationnelle de l’aviation israélienne et de décourager une campagne prolongée de frappes. Cette réorientation visait en priorité la protection des infrastructures stratégiques et des centres de commandement politico-militaires, conformément à une approche où la survie des structures de décision conditionne la crédibilité de la posture défensive et la capacité de riposte (Schelling, 1996 ; Posen, 1984). Cette évolution doctrinale apparaissait d’autant plus indispensable que l’Iran devait composer avec les contraintes d’un rapport de force structurellement asymétrique et avec l’échec constaté de sa stratégie de dissuasion par délégation, ainsi que nous l’avons précédemment souligné.

Conformément aux analyses de Freedman (2004), la crédibilité d’une posture défensive, à partir du 13 juin 2025, résidait moins dans l’invulnérabilité que dans la capacité à absorber le choc initial et à préserver une faculté de riposte suffisamment coûteuse pour l’adversaire. Toutefois, cette stratégie défensive s’est également révélée insuffisante pour deux raisons majeures : d’une part, l’inefficacité manifeste du dispositif de défense anti-aérienne, et d’autre part, les incertitudes persistantes entourant la cohérence et l’efficacité de la stratégie de riposte.

L’échec manifeste de la défense anti-aérienne

La question demeure de savoir pourquoi le dispositif de défense anti-aérienne iranien a pu être neutralisé de manière aussi flagrante, révélant une vulnérabilité inattendue dans un domaine pourtant central à la doctrine défensive du régime.

Si de nombreux spécialistes ont analysé les tactiques mises en œuvre par Israël et l’arsenal mobilisé — tels que les missiles antiradar HARM, les missiles aérobatiques de type Rampage ou Sparrow — pour neutraliser les systèmes de défense anti-aérienne iraniens (recours à la guerre électronique, frappes au sol ciblant les batteries, etc.), ces éléments ne sauraient, à eux seuls, rendre compte de la situation observée. Ils expliquent sans doute certaines vulnérabilités, mais n’éclairent pas le fait qu’un dispositif couvrant un territoire près de trois fois supérieur à celui de la France n’ait pas même entravé, fût-ce marginalement, les opérations israéliennes durant douze jours consécutifs.

Le déficit d’intégration des systèmes de défense anti-aériens multicouches constitue une explication fréquemment avancée par les spécialistes (Waleed, 2025 ; Cohen, 2025). Des analyses postérieures ont même suggéré que certains systèmes de défense n’avaient pas été activés. Les déclarations récentes des autorités iraniennes, insistant sur leur mise en service, tendent à accréditer l’hypothèse selon laquelle Téhéran aurait volontairement cherché à préserver des équipements coûteux en prévision d’un conflit de longue durée. Comme souvent dans le cas iranien, il demeure cependant difficile de distinguer entre communication stratégique et réalité opérationnelle. Si le consensus existe pour reconnaître que le Bavar-373 constitue une avancée technologique notable, l’affirmation de sa supériorité sur le système russe S-400 paraît exagérée. Dans tous les cas, son efficacité durant le conflit s’est révélée quasi nulle : en 12 jours de guerre, aucun avion israélien n’a été abattu – seuls quelques drones l’ont été – alors que les vagues de bombardement n’ont pas cessé.

Le cas iranien soulève un paradoxe stratégique : comment un État disposant de ressources scientifiques et technologiques de haut niveau a-t-il pu échouer à mettre en place une défense anti-aérienne efficace ? L’excellence de la planification israélienne, minutieusement élaborée sur plusieurs mois, ne saurait suffire à expliquer cet échec, dans la mesure où cette stratégie était en grande partie prévisible et aurait dû inciter Téhéran à anticiper une offensive aérienne d’une telle ampleur. La comparaison historique est ici éclairante : en 1973, l’Égypte, pourtant technologiquement moins avancée et fortement dépendante de l’assistance soviétique, avait réussi à rendre opérationnelle une défense anti-aérienne qui limita efficacement l’action de l’aviation israélienne lors des premières phases de la guerre du Kippour. L’incapacité iranienne, malgré des moyens bien supérieurs, révèle un décalage entre potentiel scientifique et performance militaire, qui mérite d’être interrogé.

Trois niveaux d’explications peuvent être avancés. Le premier a trait à des facteurs techniques, tels que la supériorité technologique israélienne, des systèmes iraniens hétérogènes et peu intégrés, et une obsolescence d’une partie de l’arsenal iranien, certains systèmes étant technologiquement dépassés face aux chasseurs furtif (F-35I Adir) qui ont pu opérer avec un faible taux de détection (Mostafa, 2025) [14]. Le second a trait à des facteurs doctrinaux inadaptés, en particulier une logique défensive attentiste et une grave sous-estimation de la préparation israélienne. Enfin, un dernier facteur tient aux faiblesses organisationnelles et politiques, caractérisées par un manque de coordination interarmées. Celui-ci s’est notamment manifesté dans la dualité institutionnelle opposant la composante aérienne conventionnelle (IRIAF) à la branche aérospatiale des Gardiens de la révolution (IRGC-ASF), ainsi que dans un attentisme lié aux décisions d’engagement, conditionnées à l’arbitrage du Guide suprême.

Drones et missiles : une riposte inaboutie

Un autre élément mérite d’être souligné : l’emploi relativement limité des drones par l’Iran au cours de la guerre des 12 jours. Sur l’ensemble du conflit, seuls 1 000 drones ont été lancés en direction d’Israël, soit moins d’une centaine par jour. À titre de comparaison, la Russie a atteint, en juillet 2025, un pic de 741 drones déployés en une seule nuit contre l’Ukraine. Il n’existe certes pas de données indépendantes et fiables sur le stock de drones disponibles en Iran avant le 13 juin 2025. Toutefois, sur le plan officiel, Téhéran avait annoncé le 13 janvier 2025 l’intégration de 1 000 drones dits « stratégiques » à ses forces en une seule journée, sans en préciser la typologie ni l’état opérationnel. Même si ce chiffre doit être interprété avec prudence, il suggère néanmoins l’existence d’un parc conséquent, rendant d’autant plus surprenante la faiblesse relative de leur engagement effectif durant le conflit.

Les fameux Shahed-136, à munition rôdeuse d’une portée de 1.000 à 2.500 km, n’ont pas saturé les systèmes de défense anti-aériens israéliens, pas davantage les Arash 2, drone à munition rôdeuse, de type kamikaze d’une portée de 1.500 à 2.000 km. On a avancé pour justifier cet état de fait des raisons tenant à leur manque de précision, leur faible vitesse de croisière qui les rendaient vulnérables, et le fait qu’ils devaient traverser divers pays limitrophes où ils ont été systématiquement repérés et parfois abattus[15]. Peut-être. Cependant, pourquoi les autorités iraniennes n’ont-elles pas massivement déployé des essaims de drones afin, au minimum, de créer une diversion destinée à faciliter la pénétration des missiles balistiques à travers les couches successives du dispositif de défense anti-aérienne israélien ? Là aussi, la désorganisation de la chaîne de commande-contrôle iranien a dû peser lourd, mais elle ne peut pas tout expliquer.

Dans le cadre de sa stratégie du faible au fort, également désignée comme stratégie asymétrique, l’Iran a régulièrement mis en avant sa maîtrise technologique et productive dans le domaine des drones de combat. Une interrogation demeure : cette capacité a-t-elle été pensée uniquement en termes de démonstration technologique, ou bien son intégration réelle dans le contexte d’un conflit aérien à haute intensité a-t-elle été envisagée ?

En dehors du recours aux drones, la seule alternative militaire dont disposaient les forces iraniennes consistait dans l’emploi de missiles balistiques. L’efficacité de ces derniers demeure néanmoins sujette à débat, tant en ce qui concerne leur valeur opérationnelle que leur capacité réelle à infléchir l’équilibre stratégique. Dans un premier temps, l’Iran a privilégié une stratégie de saturation du système de défense israélien Iron Dome, en procédant au lancement d’un grand nombre de missiles plus anciens — tels que les Shahab-3 et les Ghadr-110 — dont on peut supposer qu’ils constituaient la composante la plus abondante de son arsenal.

Selon les estimations du JINSA[16], dans les trois premiers jours du conflit, l’Iran a lancé une dizaine de salves avec à chaque fois entre 20 et 30 missiles tirés (Cicurel, 2025). Selon une autre source concordante, la riposte iranienne, dès la nuit du 13 juin, a été déclenchée via un lancement d’environ 150 missiles en deux vagues (Hinz, 2025)[17]. Après trois jours de conflit, la stratégie iranienne connut une évolution significative. Les salves de tirs, initialement limitées à trois ou quatre missiles, furent progressivement élargies pour atteindre entre quinze et vingt-cinq projectiles. Au cours des deux derniers jours, le nombre de missiles impliqués par salve diminua à un ou deux, mais leur emploi s’étendit cette fois à l’ensemble de la journée, et non plus exclusivement aux périodes vespérales ou nocturnes.

Au-delà du simple décompte quotidien des missiles tirés, il convient de prendre en considération l’évolution qualitative des vecteurs de lancement et des munitions employés. À partir du quatrième jour du conflit, l’Iran procéda à un emploi accru de missiles de plus grande précision, tels que les Kheibar, Emad, Sejjil et Fattah-1, traduisant une volonté manifeste d’accroître l’efficacité opérationnelle de ses frappes (IISS, 2025 ; Cicurel, 2025). Cette inflexion stratégique se révéla efficace, comme en témoignent à la fois l’amélioration du taux de succès des frappes et la diminution corrélative du taux d’interception par la défense israélienne. Ainsi, le 22 juin 2025, 37 % des missiles lancés atteignirent le territoire israélien, et encore 25 % le lendemain. Le pic enregistré le 22 juin constitua sans conteste la journée la plus éprouvante pour la population israélienne depuis le début du conflit, avec 35 missiles tirés en deux vagues et 27 civils blessés à Tel-Aviv, Ness Ziona, et le long de l’axe routier 431 (Lidman, 2025). Au-delà toutefois du séquençage de missiles balistiques tirés dans le temps qui pose question, il convient de s’intéresser à la nature des missiles lancés.

À la suite de l’inflexion stratégique précédemment évoquée, les missiles employés se distinguaient par l’intégration de capacités effectives de manœuvre en phase terminale, par une trajectoire bénéficiant d’une furtivité renforcée et par un degré de précision sensiblement supérieur à celui des premiers projectiles tirés[18]. Toutefois, leur emploi, demeuré limité en nombre et insuffisamment articulé avec les autres vecteurs offensifs, tels que les missiles et les drones, n’a pas permis à l’Iran de constituer la capacité de dissuasion qui lui a fait défaut tout au long du conflit.

Dès les premiers jours du conflit, les forces iraniennes se heurtèrent à une contrainte opérationnelle majeure, à savoir la neutralisation rapide de leurs lanceurs de missiles, de leurs infrastructures de détection et de contrôle, ainsi que de leurs centres de commandement. D’après plusieurs sources convergentes, le nombre de lanceurs détruits au cours de la guerre des douze jours s’élèverait à environ 250 sur un parc estimé à 350 unités (JINSA, 2025 ; JCPA, 2025). À ce rythme de destruction imputable notamment à l’action de la chasse israélienne, les forces iraniennes n’auraient plus été en mesure de tirer qu’un maximum de cinq missiles par jour à compter du 27 juin, ayant perdu à l’issue du conflit près de 71 % de leurs capacités de lancement.

Ces données mettent en évidence les limites opérationnelles de la capacité balistique iranienne. Faiblement protégés, les lanceurs se transformèrent rapidement en cibles vulnérables, ce qui entraîna une diminution progressive du nombre de missiles tirés quotidiennement. Pour pallier cette faiblesse, l’Iran engagea tardivement des missiles technologiquement plus avancés. Toutefois, cette évolution intervint à un stade trop avancé du conflit. Des frappes de précision auraient eu un impact dissuasif plus significatif en tout début d’affrontement, en permettant potentiellement de neutraliser les centres névralgiques de commandement israélien — à supposer, néanmoins, que de telles capacités fussent effectivement à la portée de Téhéran.

La conduite d’une campagne de tirs balistiques implique la définition préalable d’un objectif stratégique clair. Quel but vise-t-on exactement ? S’agit-il d’instaurer la paralysie sociale en infligeant des attaques répétées visant la population civile afin de semer la peur ? Cherche-t-on plutôt à asphyxier l’économie nationale en visant les infrastructures industrielles, les dépôts et les centres logistiques ? L’intention peut aussi être de neutraliser les capacités militaires adverses en ciblant le complexe militaro-industriel, les bases, les dépôts et les centres de commandement, ou, enfin, de décapiter l’appareil politique en s’attaquant aux institutions dirigeantes. La littérature sur la planification des campagnes aériennes et la coercition stratégique soulignent qu’une campagne de tirs balistiques ne prend sens que si elle est articulée autour d’un objectif stratégique priorisé — leadership, capacités organiques, infrastructure, population ou forces — faute de quoi l’effort tend à se disperser et à épuiser des ressources limitées. » (Warden, 1988 ; Pape, 1996 ; Schelling, 1966 ; Johnston, 2012).

L’absence de clarification des objectifs stratégiques a conduit l’Iran à disperser ses efforts, alors même que ses ressources s’érodaient rapidement. À l’issue des hostilités, les autorités iraniennes affirmèrent avoir conservé en réserve leurs missiles les plus perfectionnés, préférant engager des armements plus anciens ; cette assertion ne résiste toutefois pas entièrement à l’analyse. L’incapacité à neutraliser le système de défense antimissile Iron Dome a ainsi entamé un capital de crédibilité déjà fragilisé. Certes, les dernières frappes ont présenté un degré de précision supérieur, réduisant la capacité d’Israël à afficher les taux d’interception très élevés du début du conflit (86 à 90 % de neutralisation). Mais leur caractère tardif et leur nombre limité ont fortement restreint leur efficacité, au point de les priver d’un véritable effet stratégique. Leur interruption rapide traduisait l’épuisement des capacités de lancement et soulignait l’absence d’une planification rigoureuse de la campagne. Dès le 27 juin 2025, l’Iran se trouvait de facto dans l’incapacité de prolonger un conflit qu’il n’avait ni anticipé, ni conçu, ni intégré dans une stratégie globale, révélant ainsi les faiblesses structurelles de sa préparation militaire et entamant encore davantage sa crédibilité dissuasive. S’il convient de reconnaître l’ampleur des dommages matériels et psychologiques infligés à Israël, la stratégie de dissuasion par représailles (deterrence by punishment) s’est révélée inefficace. En conséquence, les autorités israéliennes n’écartent pas l’éventualité de recourir à une nouvelle frappe préventive contre l’Iran, notamment dans l’hypothèse d’une reprise avérée de la production d’uranium enrichi à des fins militaires — une option que, de fait, elles n’ont jamais véritablement abandonnée (Merom, 2017)[19].

Les forces armées iraniennes auront-elles le temps de tirer les leçons de cette guerre courte, mais destructrice pour elles ? Rien n’est moins sûr.

L’Iran : un “rogue state” prévisible

Toute stratégie militaire repose sur l’anticipation de scénarios relatifs aux réactions possibles de l’adversaire. Toutefois, comme l’a montré Clausewitz dans De la guerre (Vom Kriege, 1832/1955), l’incertitude demeure constitutive de l’action militaire. En effet, face à une même situation, deux acteurs peuvent adopter des comportements distincts, mobilisant des logiques de rationalité divergentes. Les motivations profondes qui orientent leurs choix restent souvent difficiles à appréhender, tant les différences culturelles et les modes de perception de la réalité influencent la manière dont chaque camp interprète et réagit aux événements (Boudon, 2007).

Toutefois, l’imprévisibilité stratégique de l’Iran demeure relative. Dans la terminologie américaine, la République islamique est fréquemment désignée comme un rogue state[20], au même titre que la Corée du Nord par exemple. Cette qualification doit cependant être nuancée, dans la mesure où l’Iran constitue un cas singulier : les décisions stratégiques n’y sont jamais arrêtées sans l’aval des plus hautes autorités du régime, et en premier lieu l’aval du Guide suprême. Elles sont donc entièrement subordonnées à l’objectif fondamental du régime, comme dans le cas de la Corée du Nord : assurer sa propre survie.

Il importe toutefois de différencier la doctrine d’emploi de l’arme nucléaire – encore hypothétique dans le cas de l’Iran – de celle de la Corée du Nord. Cette dernière a en effet constamment affirmé que, face à une menace existentielle, elle se réservait la possibilité de mobiliser l’ensemble de ses options, y compris le recours à des frappes nucléaires, de première comme de seconde frappe (Park, 2025). Cette posture, clairement affirmée par Kim Jong-un[21], a contribué à instaurer un équilibre de la peur qui a freiné, dès les années 1990, les velléités d’intervention américaine.

L’Iran s’est appuyé jusqu’à présent sur une stratégie différente, dite d’assurance ou de couverture (« hedging strategy »), qui renvoie à l’attitude d’un État qui développe et entretient les capacités scientifiques, technologiques ou industrielles nécessaires pour se doter rapidement de l’arme atomique, sans pour autant franchir le seuil de la prolifération. Cette stratégie vise à maximiser la flexibilité et l’autonomie stratégique : elle permet de bénéficier des avantages d’un programme nucléaire civil, tout en conservant la possibilité d’une option militaire future si l’environnement sécuritaire l’exige (Hiim , 2022). Si la capacité de l’Iran à se doter de l’arme nucléaire ne fait désormais guère de doute, les responsables américains considèrent néanmoins qu’aucune décision formelle n’a été prise quant à l’acquisition effective de l’arme atomique. De surcroît, à l’issue des frappes conjointes américano-israéliennes visant les installations critiques – indépendamment de l’affaiblissement capacitaire qu’elles ont pu engendrer – rien n’indique que Téhéran ait modifié sa stratégie en la matière (Congressional Research Service [CRS], 2025) [22].

Or, cette stratégie de couverture n’a pas permis de dissuader Israël et son allié américain de lancer une offensive contre l’Iran. De ce point de vue, il apparaît que ce choix stratégique s’est révélé contre-productif dans le contexte postérieur au 7 octobre.

À partir du déclenchement des hostilités le 13 juin 2025, les choix stratégiques alternatifs se réduisaient sensiblement. L’un des scénarios envisagés aurait été le blocus du détroit d’Ormuz[23], visant à engendrer un choc pétrolier et des perturbations économiques d’ampleur internationale. Si, d’un point de vue strictement opérationnel, les forces iraniennes disposaient des moyens nécessaires pour envisager une telle opération, la question de son opportunité stratégique demeurait entière. Bien que techniquement envisageable, le blocus du détroit d’Ormuz présentait pour l’Iran un coût d’escalade disproportionné, menaçant d’accentuer son isolement international. La dissuasion indirecte exercée par l’opposition chinoise et les menaces américaines d’une intervention accrue, qui aurait pu conduire à la chute du régime des Mollahs, a suffi à rendre caduque cette option stratégique. Car, répétons-le, la stratégie suivie par l’Iran n’est pas suicidaire : l’Iran entend défendre ses intérêts, mais a une vision réaliste des rapports de force dans la région, dont elle sait qu’ils ne lui sont pour l’heure pas favorables. L’Iran est un État rationnel qui ne souhaite pas pour l’heure une confrontation, même indirecte, avec les États-Unis (Nars, 2025).

L’Iran : un “rogue state” pragmatique

Pour comprendre la posture dissuasive de l’Iran, il faut tenir compte de son histoire et du contexte géopolitique régional. Seul État à majorité chiite au sein d’un monde musulman largement dominé par le sunnisme[24], souvent perçu comme hostile, l’Iran occupe en outre une position stratégique en Asie centrale, laquelle a suscité de longue date les convoitises tant des puissances régionales que des acteurs occidentaux. Il s’ensuit que, d’un point de vue diplomatique, la prise en compte des enjeux et des rapports de force, régionaux et internationaux, par les iraniens a toujours été une condition même de leur survie. C’est sans doute la raisons pour laquelle, lorsque l’Iran frappe des installations militaires américaines dans les Etats du Golfe[25], il fait en sorte que les américains puissent évacuer leurs hommes des bâtiments ciblés. Il y a là un jeu parfaitement maîtrisé qui ne trompe personne.

La prévisibilité stratégique de l’Iran offre certes un avantage à ses adversaires, mais elle révèle surtout la fragilité d’un équilibre où chacun a plus à perdre qu’à gagner dans une escalade régionale. En cherchant à clore la guerre des Douze Jours, Washington a rappelé qu’il pouvait être l’allié indéfectible d’Israël sans pour autant se laisser entraîner dans un conflit aux répercussions économiques incontrôlables. L’épisode illustre, en creux, que quarante ans après le choc pétrolier de 1973, conséquence de la guerre du Kippour, l’histoire continue de peser sur les choix stratégiques contemporains.

Bibliographie

Akbarzadeh, S. (2025). Hezbollah’s defeat and Iran’s strategic depth doctrine. Middle East Council. http://bit.ly/3KkTQdB

Akbarzadeh, S. (2025). The web of big lies: State-sponsored disinformation in Iran. Journal of Communication and International Politics, 8(1), 45–62. https://bit.ly/4pEBGne

Al-Azzawi, J. (2025). From rust to rockets: The battle to modernize Iran’s legacy air force. Middle East Monitor. 1er août. https://bit.ly/48gNSoj

Ammir-Moezzi, M. A. (2024). Le culte du secret dans le chiisme et ses implications stratégiques. Paris : CNRS Éditions.

AP News (2025). US inserts itself into Israel’s war with Iran, striking 3 Iranian nuclear sites. AP News. AP News. 21 juin. https://bit.ly/427UPEh

Balanche, F. (2018). Sectarianism in Syria’s civil war. Washington Institute for Near East Policy. https://bit.ly/4nPsTgO

Baizidi, R (2025) The internationalization of deterrence : the case study of iran biaxial deterrence in the middle east, Digest of Middle East Studies, 34, p.1-15.

Beaufre A. (1998). Introduction à la stratégie (2ᵉ éd.). Paris : Hachette. (Ouvrage original publié en 1963).

Berti, B. (2016). Hezbollah’s role in the Syrian civil war. Military Balance Blog, International Institute for Strategic Studies.

Buhlmann, D. (2009). Strategic trends 2009: Key developments in global affairs. Zurich: Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich.

Cicurel, A. (2025, 16 juin). Iranian ballistic missile estimates. Jewish Institute for National Security of America. https://bit.ly/3W5S4Qb

Clausewitz, C. von. (1955). Vom Kriege (19e éd.). Bonn : Dümmlers Verlag. (Œuvre originale publiée en 1832).

Cohen Raphaël S. (2025). Iran and the logic of limited wars. 24 juillet. RAND Corporation / Foreign Policy. https://bit.ly/3ICbA3B

Congressional Research Service (CRS) (2025). U.S. Strikes on Nuclear Sites in Iran. CRS Report IN12571. 23 juin. http://bit.ly/4nckq7n

Cordesman, A. (2024). The escalating war between Israel, Hezbollah, and Iran. Center for Strategic and International Studies (CSIS). http://bit.ly/4pG849c

Cordesman, A. H. (2023). Iran’s Missile Forces and Strategic Options. Center for Strategic and International Studies. https://bit.ly/4pKCCa0

Elleman, M. (2023). The next generation of Iranian ballistic missiles: Technical advances & strategic objectives. The Washington Institute for Near East Policy. 12 juin. https://bit.ly/4mySxVW

Eisenstadt, M. (2022). The Drone Threat from Iran. Washington Institute for Near East Policy.

Eisenstadt, M. (2025). Iran’s gray zone strategy, Prism 9 (2), p.77-97.

Eslami, M., Vysotskaya, A., & Vieira, A. (2022). Shi’a principles and Iran’s strategic culture towards ballistic missile deployment. International Affairs, 98(5), 1745-1763.

Freedman, L (2004) Deterrence, Polity, 145p.

Ghaddar Hanin (2024). Hezbollah’s retaliation options and the U.S. diplomatic role. Washington Institute for Near East Policy. https://bit.ly/3W7ArQ0

GIGA Hamburg. (2025, juillet). Iran in the aftermath of the Twelve-Day War. GIGA Focus Middle East, No. 3. German Institute for Global and Area Studies. https://bit.ly/46kHP0p

Heller, J., & Faucon, B. (2024). Hezbollah misjudged Israel’s weakness and Iran’s might. The Wall Street Journal. Juin. https://bit.ly/4pXg31Z

Hiim, H. S. (2022). Revisiting nuclear hedging: Ballistic missiles and the Iranian example. International Affairs, 98(4). http://bit.ly/4gGbjt8

Hinz Fabian (2025). Israel’s attack and the limits of Iran’s missile strategy. International Institute for Strategic Studies (IISS). https://bit.ly/3KEPiPj

Hinz Fabian (2023). Removing the hype from Iran’s ‘hypersonic’ conqueror. The International Institute for Strategic Studies. 19 juillet. https://bit.ly/42d64Lx

Institute for the Study of War (2013). Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC). Août. ISW Backgrounder.

International Crisis Group. (2018). Iran’s priorities in a turbulent Middle East. Middle East Report N°184. https://bit.ly/3WbhLPe

International Institute for Strategic Studies (2025). How 12 days have changed Iran. IISS. 2 juillet. https://bit.ly/42GPd3N

Israeli Defense Forces. (2024). Assessment of Iranian missile capabilities prior to the Twelve-Day War. Tel-Aviv : IDF Intelligence Directorate.

James Laura (2025). Lebanon’s Hezbollah will sit out the Iran–Israel war. Oxford Analytica (OXAN). https://bit.ly/4mAyJl5

Jerusalem Center for Public Affairs. (2025). Winners and losers of the 12-day Israel-Iran war. JCPA. 7 juillet. https://bit.ly/42eXGeB

Jervis, R. (2011). Deterrence, rogue states and U.S. policy. In T. V. Paul, P. M. Morgan, & J. J. Wirtz (Eds.), Complex deterrence: Strategy in the global age (pp. 133–172). Cambridge University Press. Foundation Books. https://bit.ly/47ZyM6r

Jewish Institute for National Security of America (2025). Cost estimates during the U.S.-Israel-Iran war. JINSA. 21 juillet. https://bit.ly/47Y4jWl

Johnston, P. B. (2012). Does decapitation work? Assessing the effectiveness of leadership targeting in counterinsurgency campaigns. International Security, 36(4), 47-79. https://bit.ly/4nkHOj1

Klein, G. R. (2024). Counter-Terrorism Targeted Killing of Hassan Nasrallah: Is Hezbollah Weaker? International Centre for Counter-Terrorism (ICCT). https://bit.ly/4mrOWsB

Lake, A. (1994). Confronting backlash states. Foreign Affairs, 73(2), 45-55.

Lebow, N; Stein, J.C (1990) When does deterrence succeed and how do we know? Ottawa: Canadian Institute for international peace and security.

Levite, A. E. (2002). Never say never: Nuclear reversal revisited. International Security, 27(3), 59-88. https://bit.ly/42ItrwF

Lidman, M. (2025). Iranian missile fired after US strikes causes heavy damage but few injuries in Tel Aviv. AP News. 22 juin. https://bit.ly/4nNrBTp

Lieber Institute West Point. (2024). “Well, it depends”: The explosive pagers attack revisited. Articles of War. 11 octobre. https://bit.ly/4pzIGC5

Litwak, R. (2000). Rogue states and U.S. foreign policy: Containment after the Cold War. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press / Johns Hopkins University Press.

Ludvik, Z. (2019). Nuclear asymmetry and deterrence: Theory, policy and history. Routledge.

McInnis, J.M (2016) Iranian deterrence strategy and use of proxies. Statement before the Senate committee on foreign relations on “Defeating the Iranian threat network: options for countering Iranian proxies.

Mansour, R. (2021). Networks of power: The Popular Mobilization Forces and the state in Iraq. Chatham House. https://bit.ly/46SJiLv

Merom, G. (2017). Israeli perceptions of the Iranian nuclear threat. The Middle East Journal, 71(4), 581–608.

Middle East Eye. (2025). Iran receives Chinese surface-to-air missile batteries after Israel ceasefire, say sources. Middle East Eye. 7 juillet. https://bit.ly/4gJVvFR

Mostafa Ahmed (2025). 2025). Why Did Iran Fail to Repel Operation Rising Lion? Habtoor Research. https://bit.ly/4mztqST

Nader Akbarzadeh, Sara Naeni, et Tom Deakin (2025). “Iranian Drones at the Service of Authoritarian Geopolitics.” Geopolitics.1-25. https://bit.ly/46BuCzg

Nasr Vali R. (2024). Iran’s regional strategy, shifting dynamics, and U.S. relations. Washington, DC: Johns Hopkins University. https://bit.ly/4npITGx

Pape, R. A. (1996). Bombing to win: Air power and coercion in war. Cornell University Press.

Park, J. (2022). North Korea’s armament strategy and deception. Defence Studies, 23(1), 126–147.

Phillips, C. (2016). The battle for Syria: International rivalry in the new Middle East. Yale University Press.

Posen, B. R. (1995). Military responses to proliferation threats. In V. A. Utgoff (Ed.), The coming crisis: Nuclear proliferation, U.S. interests, and world order (pp. 81–114). MIT Press.

Qiu, X., Gao, C., & Jing, W. (2022). Maneuvering penetration strategies of ballistic missiles based on deep reinforcement learning. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 236(16), 3494–3504. https://bit.ly/4nQ2tLM

Reuters. (2025). Iran’s Revolutionary Guards commander says Iran purchased Russian-made Sukhoi 35 fighter jets. Reuters. 27 janvier. https://bit.ly/4pEFIMA

Schelling, T. C. (1966). Arms and influence. Yale University Press.

Shaikh, S., & Williams, I. (2018). Hezbollah’s Missiles and Rockets. Center for Strategic and International Studies. https://bit.ly/4gZwNBD

Smyth, P. (2015). The Hezbollah contingent in Syria. Washington Institute for Near East Policy.

Sun Tzu. (2008). L’art de la guerre (J.-L. Sabatier, Trad.). Paris : Flammarion. (Œuvre originale publiée env. Ve siècle av. J.-C.).

The Washington Institute for Near East Policy (2023). Iran’s military propaganda: Failures and successes. The Washington Institute. 14 novembre. https://bit.ly/4pDTIGd

The Washington Post. (2022, April 26). North Korea’s Kim vows to boost nuclear arsenal at military parade. The Washington Post. https://bit.ly/4mAYpxK

The Washington Post. (2025). Israeli intelligence officer warned Iranian general to flee in leaked audio. The Washington Post. 14 juin. https://bit.ly/3KbKQrp

US Central Command. (2022). Annual posture statement before the Senate Armed Services Committee. Washington, D.C.: U.S. Department of Defense.

Waleed Hammad (2025). Iran’s Achilles’ heel in the 12-Day War: Lessons for aerial warfare. Juillet. South Asian Voices. https://bit.ly/46mZkgH

Warden, J. M. III. (1988). The air campaign: Planning for combat. Air University Press.

[1] Selon des estimations israéliennes, le stock, à la veille de la « guerre des douze jours », se situait entre 2 000 et 2 500 missiles, majoritairement de moyenne portée. De son côté, l’US Central Command évaluait en 2022 l’arsenal iranien à environ 3 000 missiles, avec une capacité de production mensuelle estimée à une cinquantaine d’unités (US Central Command, 2022 ; Israeli Defense Forces, 2024).

[2] Sur l’utilisation des drones comme vecteur de projection de puissance par l’Iran, voir : Akbarzadeh, N., Naeni, S., & Deakin, T. (2025). Iranian drones at the service of authoritarian geopolitics. Geopolitics.

[3] Plusieurs analyses considèrent que l’Iran dispose au Moyen-Orient d’une des principales capacités balistiques, voire de la première, ainsi que d’un arsenal de drones le plaçant parmi les acteurs régionaux les plus avancés (voir, par ex., Cordesman, 2023 ; Eisenstadt, 2022).

[4] Selon Ariel Levite, la notion de nuclear hedging renvoie à « une stratégie nationale consistant à maintenir, ou du moins à donner l’apparence de maintenir, une option crédible permettant l’acquisition relativement rapide d’armes nucléaires, sur la base d’une capacité technique endogène à les produire dans un délai relativement court, allant de quelques semaines à une année » (Levite, 2002, p. 61).

[5] Concernant les modalités par lesquelles la Corée du Nord a réussi à tromper les États-Unis sur l’avancée réelle de son programme nucléaire, voir Park (2022).

[6] Dont les armes antichars portables 9M133 Kornet-E de provenance russe, version améliorée du 9M113 Kornet qui dispose d’une portée améliorée, d’une ogive améliorée et est doté d’un système automatique de poursuite de cible.

[7] Les estimations disponibles indiquent qu’entre 7.000 et 9.000 combattants du Hezbollah ont été engagés dans le conflit syrien. Bien que le mouvement n’ait jamais communiqué de données officielles relatives à ses pertes, celles-ci sont évaluées entre 2.000 et 2.500 morts au combat (Daher, 2017).

[8] Pour une présentation synthétique et accessible de l’alaouisme, on peut se référer à l’ouvrage de Fleyet (2025), qui met en lumière le passage d’une doctrine longtemps dissimulée à un pouvoir désormais exposé (Les alaouites : de la doctrine cachée au pouvoir exposé, Bulletin de l’Œuvre d’Orient, n°820).

[9] Cette perspective s’inscrit dans le prolongement de la résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations unies (2004), qui appelait déjà au désarmement de l’ensemble des milices opérant sur le territoire libanais.

[10] De surcroît, ainsi que l’a révélé un article du Wall Street Journal publié le 24 juin, le Hezbollah exprimait un certain ressentiment à l’égard de l’Iran, ce dernier n’ayant apporté qu’un soutien limité lors des frappes israéliennes qui ont précédé la guerre des douze jours (Wall Street Journal, 2024).

[11] Plusieurs études convergent dans ce sens : l’European Foundation for Defense & Democracy considère que le Hezbollah n’est « en aucun état de combattre Israël » (James, 2025) ; le Washington Institute insiste sur l’impossibilité pour le mouvement de risquer ses actifs militaires les plus précieux dans une guerre totale (Ghaddar, 2024) ; le CSIS met en avant la pression militaire croissante exercée par Israël (Cordesman, 2024) ; enfin, le Middle East Council rappelle que l’affaiblissement du Hezbollah fragilise la doctrine iranienne de « profondeur stratégique » (Akbarzadeh, 2025).

[12] La politique américaine à l’égard des rogue states s’inscrit dans une logique de dissuasion adaptée aux menaces asymétriques. Comme le souligne Jervis (2011), la stratégie américaine combine fermeté et gestion des risques, en intégrant les spécificités de ces acteurs étatiques perçus comme révisionnistes au sein de l’ordre international.

[13] La question des capacités industrielles et balistiques des Houthis a fait l’objet d’analyses spécialisées. Hinz (2025) souligne, dans une note synthétique, que si les Houthis ont développé une certaine autonomie en matière de production d’armements, leur capacité réelle reste difficile à évaluer et demeure sensiblement inférieure à celle de l’Iran.

[14] Selon un article publié par Middle East Eye le 7 juillet 2025, l’Iran aurait réceptionné, dans les semaines suivant le cessez-le-feu avec Israël, des batteries de missiles sol-air chinois de type HQ-9B. Cette information a toutefois été formellement démentie par Pékin dès le 8 juillet. On peut supposer que la Chine, dans l’éventualité d’un conflit avec Taiwan, est intéressée à connaître les performances de ce type d’armement contre des appareils furtifs américains de type F-22 et F35, mais la maîtrise opérationnelle de tels systèmes prend du temps, et on peut douter de leur efficacité immédiate pour l’Iran.

[15] À l’instar de ce qui a été avancé en Jordanie — où l’on a justifié des frappes contre les drones au motif d’une menace pesant sur les populations civiles — ou en Irak, du fait des opérations menées par les forces coalisées.

[16] Ari Cicurel (2025) Iranian ballistic missile estimates, JINSA.

[17] Le premier jour du conflit, environ 150 missiles furent tirés par l’Iran, un volume nettement inférieur aux quelque 200 missiles lancés lors de l’opération True Promise 2 du 1er octobre 2024. Au 16 juin, le nombre total de missiles tirés en direction du territoire israélien s’élevait à 370.

[18] Voir en matière de performance des missiles balistiques, combinaison de vitesse, de manœuvrabilité, de précision et de furtivité, l’article de Qiu et al. (2022). Le Fattah-1 est qualifié par les iraniens d’hypersonique, avec une portée de 1.400 km, une vitesse annoncée entre Mach 13 et 15, et une capacité de manœuvre en phase terminale censé compliqué l’interception par les systèmes de défense antimissile. Ces assertions ne sont toutefois pas confirmées par les experts occidentaux (Elleman, 2023). Selon Hinz (2023), le Fattah-1 doit être considéré davantage comme un missile balistique manœuvrant que comme un véritable véhicule hypersonique.

[19] Selon Merom (2017), la doctrine stratégique israélienne a toujours considéré l’option préventive comme légitime face à une menace existentielle ; la possibilité de frapper l’Iran en cas de progression tangible de son programme nucléaire militaire demeure ainsi au cœur des débats de sécurité nationale en Israël.

[20] Le terme rogue state apparaît dans le discours diplomatique américain au début des années 1990, sous l’administration Clinton, pour désigner des États perçus comme défiant l’ordre international, soutenant le terrorisme ou poursuivant des programmes d’armes de destruction massive (Lake, 1994). Il s’inscrit dans la continuité rhétorique de la guerre froide et sera réactivé sous l’administration Bush, notamment dans l’expression « axe du mal », pour qualifier l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord (Litwak, 2000).

[21] La citation complète de Kim Jong-un est : « La mission fondamentale de nos forces nucléaires est de dissuader une guerre, mais nos armes nucléaires ne sauraient jamais être confinées à la seule mission de dissuasion même si une situation que nous ne désirons absolument pas venait à se produire sur cette terre. Si des forces tentent de violer les intérêts fondamentaux de notre État, nos forces nucléaires devront accomplir de manière décisive leur mission secondaire inattendue ». (The Washington Post, 2022).

[22] Dans ce rapport, il est indiqué que, selon les évaluations du renseignement américain, l’Iran a la capacité de produire une arme nucléaire à terme, mais que le programme d’armes a été suspendu et qu’aucune décision formelle de reprendre ce programme n’a été confirmée.

[23] Le détroit d’Ormuz est un des points de passage maritime les plus stratégiques du monde : chaque jour, environ 20% du pétrole mondial, et près de 25% du gaz naturel liquéfié (GNL) y transitent selon les données de l’Agence internationale de l’énergie. Pour la Chine, première importateur mondial de pétrole, la sécurité du détroit est donc directement liée à la sécurité de ses approvisionnements énergétiques. En outre, malgré ou plutôt à cause des sanctions, la Chine est un partenaire économique clé de l’Iran : en 2021, un accord stratégique de 25 ans a été signé entre Pékin et Téhéran, prévoyant 400 milliards de dollars d’investissements chinois en Iran en échange d’approvisionnements énergétiques réguliers à prix préférentiels.

[24] La population musulmane mondiale est estimée entre 1,9 et 2 milliards de personnes en 2024. Les Sunnites représentent 85 à 90% du total, soit environ 1,6 à 1,8 milliard – tandis que les Chiites sont entre 10 et 15%, soit une population de l’ordre de 180 à 250 millions de personnes.

[25] Le 23 juin 2025, l’Iran a lancé des missiles contre la base américaine Al Udeid Air Base au Qatar en représailles aux frappes américaines sur ses installations nucléaires. Aucun blessé n’a été signalé, les missiles ayant été interceptés, et selon les sources, l’Iran avait prévenu à l’avance les autorités concernées pour limiter les pertes humaines