Blocus économique, attaques sur des convois de carburant : en asphyxiant l’économie du Mali et en menaçant Bamako, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) est devenu la bête noire de la junte, qu’il fragilise de manière inédite.

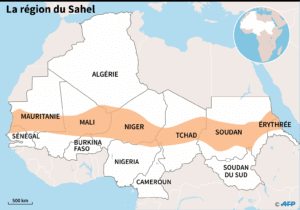

Né en 2017 de la fusion de plusieurs chapelles jihadistes, dont la plus importante est la Katiba Macina, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, est dirigé par Iyad Ag Ghaly, un chef touareg de Kidal au Mali, près de la frontière algérienne, et étend son influence dans tout le Sahel.

Il est désormais le groupe jihadiste le plus influent et la « menace la plus importante dans le Sahel » selon l’ONU.

Il est difficile d’estimer le nombre de ses combattants, mais selon le centre de recherche Timbuktu Institute, la seule Katiba Macina regrouperait de 5 000 à 8 000 hommes.

« De nombreux combattants du JNIM vont et viennent, ils ne sont pas là à temps plein », explique Michael Shurkin, un ancien agent de la CIA et directeur des programmes mondiaux chez 14 North Strategies.

À lire également

Mali : le JNIM impose un blocus économique sur Bamako

Expansion vers le sud et l’ouest

Le groupe, qui s’est d’abord développé dans le nord, a étendu ces derniers mois son influence sur une large partie du territoire malien, notamment vers le sud et l’ouest.

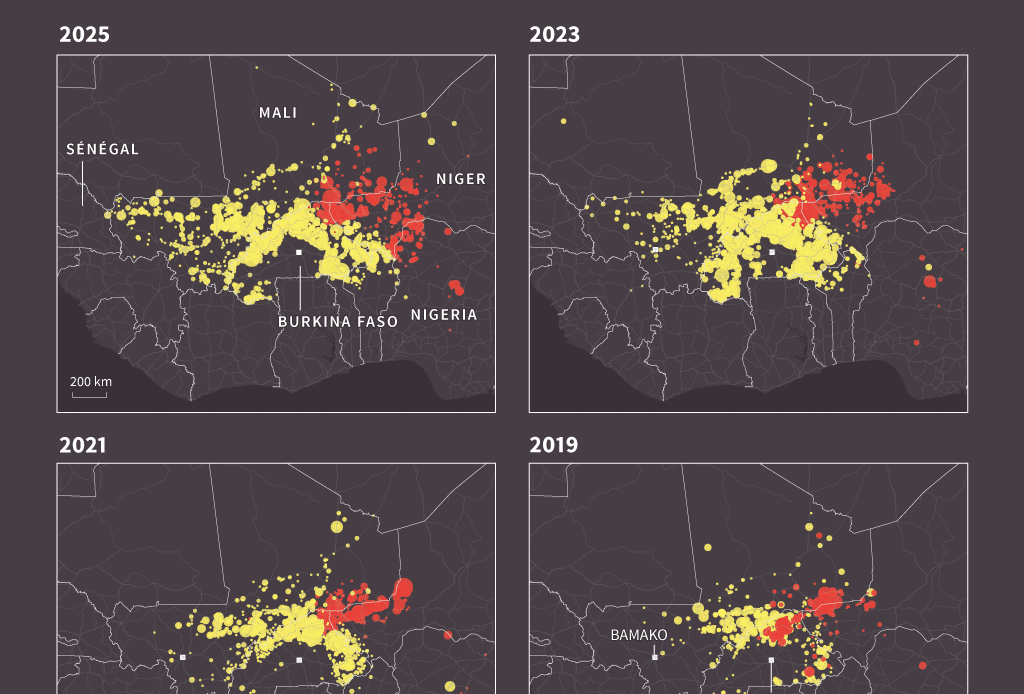

Avec déjà près de 2 100 morts depuis le début de 2025, le bilan des attaques impliquant le JNIM à la date du 7 novembre atteint déjà un record annuel, selon l’analyse par l’AFP des données de l’ONG Acled, disponibles depuis 2019.

C’est aussi sans précédent pour la moitié sud du pays, avec 271 attaques depuis septembre.

En août, le JNIM a intensifié ses raids meurtriers sur la région de Kayes, dans l’ouest, d’autant plus stratégique pour lui qu’elle fournit « environ 80 % de la production d’or du Mali », selon le groupe de réflexion Soufan Center.

Frontalière du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée, la région de Kayes est aussi cruciale pour l’acheminement de denrées alimentaires et de carburant au Mali, qui n’a pas d’accès à la mer.

Concrètement, le JNIM gouverne indirectement des villages, grâce à des accords locaux adaptés en fonction des zones, et en faisant la propagande sur la défense des populations locales.

« Ce n’est pas un contrôle physique permanent sur un territoire, mais à travers des règles qu’ils installent, à travers un impôt qu’ils collectent », explique Fahiraman Rodrigue Koné, chef du projet Sahel de l’Institut d’études et de sécurité (ISS).

À lire également

L’État islamique au Sahel vise une expansion régionale

De l’insurrection à l’ambition politique

D’un mouvement insurrectionnel, le JNIM s’est mis à « porter l’habit d’un mouvement de plus en plus politique », explique Bakary Sambe, du centre de recherche Timbuktu Institute, basé à Dakar.

« Il s’impose comme une organisation qui cherche à protéger les couches marginalisées », face à « la faillite des élites politiques » et « les exactions qui ont été commises » par l’armée malienne et ses supplétifs russes, poursuit M. Sambe.

Malgré cette posture, « dans son action la violence reste permanente », rappelle Fahiraman Rodrigue Koné.

« Le JNIM est dans une logique de terreur où le mouvement se donne la possibilité de s’attaquer à ceux qui s’opposent frontalement à son idéologie », abonde Bakary Sambe.

Au moins 14 civils soupçonnés de collaborer avec l’armée malienne ont été tués par des jihadistes du JNIM il y a deux semaines, dans la localité de Léré, dans le centre du pays.

Que veut le JNIM ?

L’instauration de la charia, la loi islamique, est une de ses revendications constantes.

Sur les axes routiers qu’il contrôle, le JNIM impose depuis le mois d’octobre le port du voile aux femmes et la séparation avec les hommes dans les transports urbains. Mais son objectif global reste nébuleux.

L’hypothèse d’une prise de Bamako (près de 3 millions d’habitants) par le JNIM semble peu probable à ce stade, selon les observateurs, les jihadistes n’en ayant pas les capacités militaires ou de gouvernance.

« Personne ne sait ce que veut vraiment le JNIM », estime Michael Shurkin. « Veulent-ils faire tomber le gouvernement malien ? Prendre Bamako ? Ou simplement rendre les autorités inutiles ? »

« C’est un objectif qui évolue. On voit que cet objectif devient de plus en plus politique », avance M. Koné de l’ISS.

Rançon colossale

Ses sources de financement sont multiples : enlèvements contre rançons, notamment d’Occidentaux, vol et revente du bétail, prélèvement de la zakat (impôt islamique)…

En obtenant il y a deux semaines « au moins 50 millions de dollars » pour la libération d’un otage émirati et ses collaborateurs pakistanais et iranien, le JNIM a mis la main sur une manne financière inédite et colossale à l’échelle du pays, l’un des plus pauvres au monde.

« Avec cette rançon, je crois qu’il y aura un accélérateur stratégique », considère Bakary Sambe.

« C’est un énorme problème », renchérit Michael Shurkin. « À ce stade, le JNIM a les cartes en main. Quels que soient ses objectifs actuels, je ne vois pas pourquoi il ne les atteindrait pas tôt ou tard ».