Fawaz Hussain a cheminé avec Gérard Chaliand quarante années durant. Quatre décennies autour des textes et de l’histoire des Kurdes, l’une des grandes passions de Gérard Chaliand.

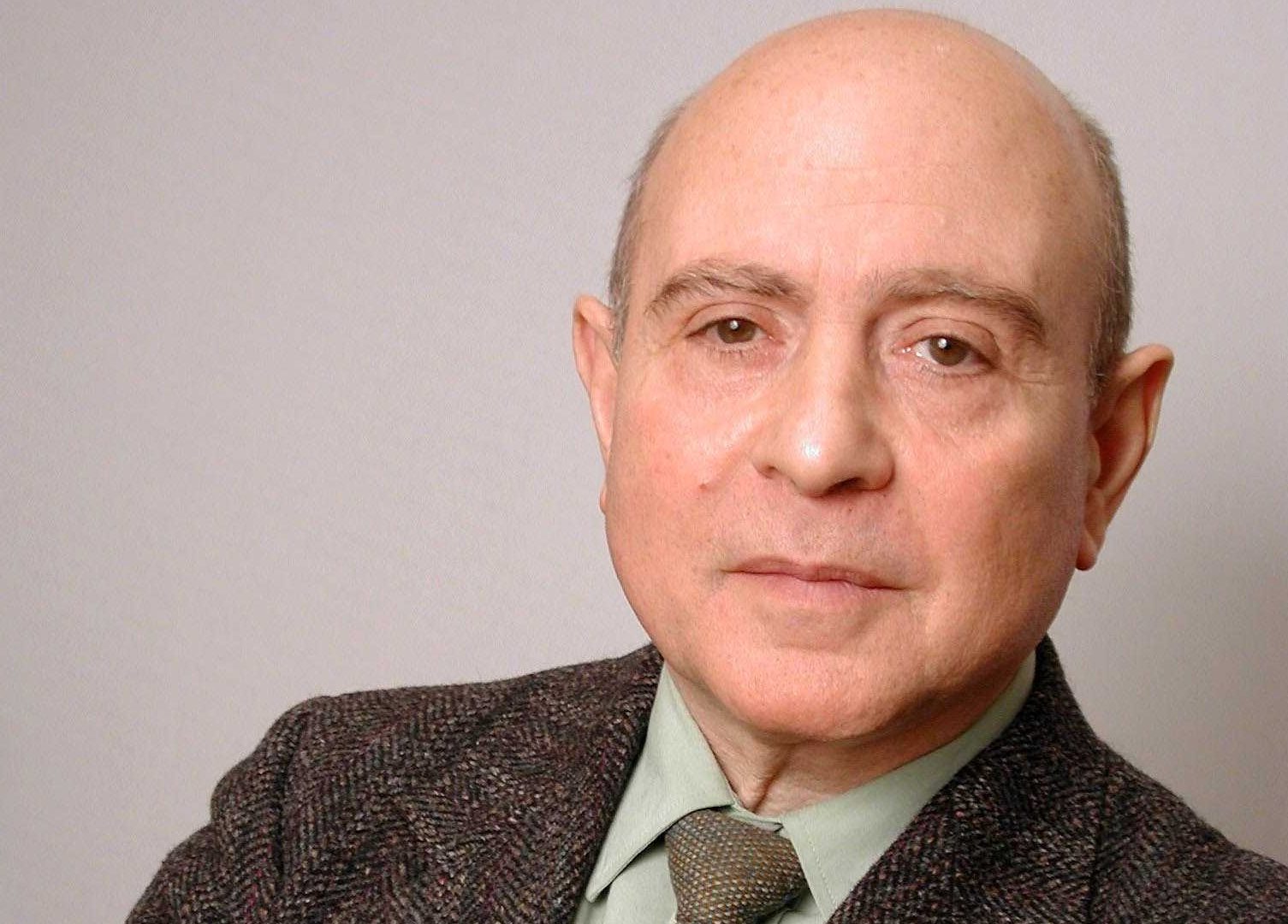

Fawaz Hussain. Docteur ès Lettres, Fawaz Hussain est l’auteur d’une quinzaine de romans en français et autant de traductions en kurde. Il vit dans le 20e arrondissement de Paris.

Depuis le 20 août 2025, Gérard Chaliand n’est plus de ce monde, mais il est hors de question que je supprime ses deux numéros de mon répertoire téléphonique. Durant quatre décennies, j’ai appris à connaître cet homme et à admirer son humanisme. Il avait parcouru 140 pays et écrit une centaine d’ouvrages, mais il avait encore tant de choses à faire et à dire. À présent qu’il n’est plus dans son petit studio parisien, je me souviendrai toute ma vie de notre première rencontre, qui remonte aux années 80 du siècle dernier.

C’est le président de l’Institut kurde de Paris qui m’avait communiqué son numéro de téléphone en me disant que le grand écrivain, de père et de mère arméniens, consentait à me prodiguer des conseils pour mon écriture. Il jouissait d’une renommée internationale comme géostratège et spécialiste des conflits irréguliers, des campagnes de guérilla, mais il était avant tout un ami des Kurdes.

Je me suis donc rendu au studio de Gérard Chaliand au 4e étage de la rue Pascal, dans le 13e arrondissement. Quand l’homme m’a ouvert la porte, c’est le mont Ararat, l’âme de l’Arménie éternelle, qui m’a souri du haut de ses 5 137 mètres. Après m’avoir demandé de m’asseoir sur une chaise devant lui, Gérard Chaliand a voulu savoir ce qu’il pourrait faire pour moi. J’ai répondu que je venais de débarquer en France, et que je me sentais désormais libre d’exprimer ce que j’avais sur le cœur. Je comptais, monsieur Chaliand, aborder le destin d’un Kurdistan divisé qui peine depuis toujours à se frayer un chemin parmi les nations existantes. Et puis d’autres thématiques attiraient mon attention : le déchirement entre plusieurs cultures, et bien sûr, le temps qui passe et l’homme qui trépasse, car nous sommes poussière et nous redeviendrons poussière.

Gérard Chaliand a alors tendu vers moi les deux battoirs à l’extrémité de ses bras et : « Fais voir ! » Surpris, je me suis mis à bafouiller : je n’avais encore rien fait, monsieur Chaliand, mais l’envie de m’exprimer grondait en moi comme les torrents qui descendent du plateau arménien pour donner naissance au Tigre et à l’Euphrate. D’une voix où se mêlaient l’autorité et la tendresse paternelle, il m’a interrompu et : « Appelle-moi Gérard. Et tu reviendras me voir quand tu auras quelque chose à me présenter. Mais un conseil, jeune homme. N’oublie pas que tout est dans le style. Si Shakespeare écrit une histoire d’amour, cela donne forcément Roméo et Juliette, un vrai chef-d’œuvre. Si c’est quelqu’un d’autre, cela produira tout au plus une belle histoire d’amour, mais jamais Roméo et Juliette. Jamais, tu entends ! » Puis, le mont Ararat, le deuxième sommet, celui qui culmine à 3 896 mètres d’altitude s’est déplacé vers la minuscule cuisine pour nous préparer du café. Depuis cette première rencontre, je ne suis jamais ressorti de chez Gérard sans avoir bu un verre de cognac arménien ou un verre de vin français ou chilien. Il n’aimait pas beaucoup le café et à la rigueur, il lui préférait le thé au lait. L’Arménien était un véritable gentleman anglais.

En 2003, nous nous sommes retrouvés par hasard au Festival de cinéma de Douarnenez autour de la thématique du Kurdistan. Gérard présentait l’Anthologie de la poésie populaire kurde, publiée en 1980, un beau livre illustré d’une ancienne miniature représentant une femme kurde jouant du kamancha. Ce que je garde de notre deuxième rencontre est une réplique dont je me suis souvent servi pour me donner du courage. Quand on lui a demandé s’il voulait un verre de vin avant la présentation, il a répondu : « Jamais avant le ring. »

À la suite de ces deux rencontres, Gérard Chaliand est devenu mon mentor, mon maître à penser. En 2008, il a rédigé la quatrième de couverture de mon livre Les Sables de Mésopotamie aux éditions du Rocher, réédité en 2016 dans la collection Points-Seuil. En 2024, il a préfacé Par le souffle de Sayat-Nova, mon voyage en Arménie et en Géorgie paru en janvier 2025 aux éditions Transboréal. De mon côté, j’ai traduit en kurde La Marche têtue en 2005 et Mémoire de ma mémoire en 2024. Les deux titres sont sortis aux éditions Avesta à Istanbul.

Dans Mémoire de ma mémoire, un chef-d’œuvre dont je ne me lasse pas, Gérard Chaliand évoque la partie immergée de son histoire arménienne : « Héritier d’un génocide, de surcroît non reconnu par l’État turc ni connu du monde, comme d’une bizarrerie atroce, reste en travers de la gorge. Je me suis pris, vers seize ans, à détester la martyrologie, ce masochisme porté, chez le vaincu, jusqu’à la manie. J’ai tourné cette page, pour un quart de siècle, en rompant tout lien avec mes origines, pour tenter de vivre les aventures humaines. »

À propos de ses prises de position, Gérard Chaliand s’est toujours rangé du côté des damnés de la terre, du côté de la victime contre son bourreau. Dans le dernier volet de Mémoire de ma mémoire, il résume sa conduite morale et sa philosophie de vie : « J’ai lutté pour des causes qui valaient, à mes yeux, la peine de se battre et j’y ai pris plaisir. Je n’aime pas les nationalismes fondés sur l’exclusion de l’Autre. Moins encore l’exaltation de sa tribu, envers et contre tout, l’injustice accepte parce qu’elle avantage les siens. »

Gérard a toujours été très proche des Kurdes et c’est d’ailleurs au Kurdistan d’Irak qu’il a passé ses dernières années. En 1977, dans Les Kurdes et le Kurdistan, un ouvrage collectif sous sa direction, il écrit : « Dans ce contexte, le peuple kurde détient le privilège d’être sans doute la seule communauté dépassant les quinze millions qui n’a pas acquis le droit de l’existence nationale malgré des luttes s’étendant sur plusieurs décennies. » Puis, dans le sous-titre traitant des faiblesses du mouvement national kurde, il dit des choses que l’on pourrait appliquer de nos jours à L’Arménie, ce pays qui vit des moments extrêmement difficiles de son existence. « Le mouvement kurde s’est effondré non parce qu’il avait contracté des alliances « contre nature », mais parce qu’il n’a pas, compte tenu de l’ambiguïté de ces alliances, cherché à garantir son autonomie militaire et politique. Sa faiblesse vient des limites du mouvement lui-même. Mouvement authentiquement national, il n’a jamais été capable (ni tenté) de se radicaliser afin de développer une liaison organique entre une armée populaire sous-tendue par une idéologie révolutionnaire, au sens national, et des masses mobilisées. » Gérard Chaliand souligne que le seul pays à avoir agi en faveur des Kurdes, c’est l’Arménie, soviétique ou pas : « En matière de droits culturels, c’est en Arménie soviétique que la situation des Kurdes est la plus satisfaisante. »

En 2023, Gérard Chaliand publie aux éditions Les Belles Lettres Mon anthologie universelle de l’amour, une somme de 453 pages dans laquelle il étonne tout le monde. Il précise pour tous ceux qui le connaissent uniquement comme un géostratège que la passion amoureuse peut être aussi dévastatrice, aussi meurtrière que n’importe quel conflit. En couvrant guerres et révoltes à travers le monde, il avait eu le temps d’observer les différents aspects du phénomène amoureux et en arriver à la conclusion que l’amour et la mort sont comme les deux faces de la même médaille. Il cite plusieurs extraits de l’épopée kurde Memê Alan (XIVe-XVe siècle), traduite par Roger Lescot, épopée qu’il estime même très supérieure à la majorité de la littérature épique européenne. Après leur mort tragique, les deux amants Memê Alan et Zin sont enterrés côte à côte et leur mausolée dans la ville de Ciziré au Kurdistan de Turquie se trouve à quelques encablures du Tigre.

Ces derniers temps, quand j’allais le voir et que la porte en bas ne s’ouvrait pas, malgré les interventions répétées du technicien envoyé par le syndic de l’immeuble, Gérard avait trouvé une astuce. Il mettait son trousseau de clés dans un sac en papier qu’il balançait par la fenêtre donnant sur la rue. Le sac tournoyait un bon moment dans le ciel et il tombait rarement sur le trottoir. Et puis, le soir, quand je le raccompagnais chez lui, après un dîner en tête à tête dans un de ses restaurants asiatiques, il bourrait méticuleusement sa pipe. Il ne fumait qu’une fois par jour. En balançant la fumée au-dessus de sa tête, sa pensée errait alors dans les cinq continents qu’il avait arpentés. Je pense qu’elle allait le plus souvent à la rencontre des femmes qu’il avait passionnément aimées, en particulier, deux d’entre elles qui lui avaient donné, chacune à son tour, un fils. « J’ai été un guerrier solitaire. Vie fragile et si belle, tous feux éteints bientôt et le ressac des souvenirs. Mais calme est le fond de la mer qui est en moi. L’aube se lèvera quand je n’aurai plus d’aube. Paisibles, les chevaux du vieux monde broutent les aisselles de la steppe. »

Dans l’année précédant son départ, le mont Ararat qui m’avait un jour ouvert la porte était devenu « le plat pays qui est le mien », la Belgique toute plate où Jacques Brel et Gérard Chaliand sont nés, la Belgique qui a « ses cathédrales pour uniques montagnes ». À 90 ans, le colosse arménien marchait désormais avec une canne. Il était tombé la première fois au cours d’un séjour dans le Midi et se rétablissait difficilement. La deuxième fois, c’était dans une rue de Paris et les pompiers l’avaient ramené chez lui.

Gérard disait souvent qu’il ne voulait pas vivre au rabais et que s’il y avait un art de vivre, il y avait aussi un art pour tirer sa révérence. Dans l’avant-dernier paragraphe de Mémoire de ma mémoire, il écrit : « Je n’ai pas d’amertume — cette aigreur trop commune avec l’âge dont la victime est d’abord soi-même. Pourquoi en voudrais-je au destin ? On ne me devait rien. J’ai sillonné la Terre comme d’autres labourent leurs champs, la chair du monde, pour patrie d’aventure. J’accepte l’ordre des choses où la naissance mène à la mort, comme le jour engendre la nuit. »

Malgré sa renommée mondiale, Gérard Chaliand était resté quelqu’un de très humble. C’est qu’il n’oubliait pas d’où venaient ses deux parents : des rescapés du génocide de 1915. Une fois que je l’attendais devant chez lui, – il était sorti faire quelques courses, – je l’ai vu interrompre sa marche pourtant pénible pour donner quelques pièces à un homme. C’était sans doute un alcoolique, un damné de la terre qui voulait s’acheter une bouteille de piquette et se soûler encore et toujours pour oublier cette étrange planète à la fois si belle et si cruelle.

Comment imaginer que Gérard Chaliand n’est plus de ce monde ?

Ma vie touche à sa fin

Je suis serein,

Presque détaché.

Nul besoin d’être stoïque,

Je ne souffre pas,

Je décline

Tout ce que j’ai souhaité connaître,

Je l’ai connu.

Ce que j’avais rêvé de faire,

Je l’ai fait.

J’appartiens au passé,

Comme les femmes que j’ai aimées,

Nul besoin d’ajouter des jours arides,

À ceux qui furent fastes.