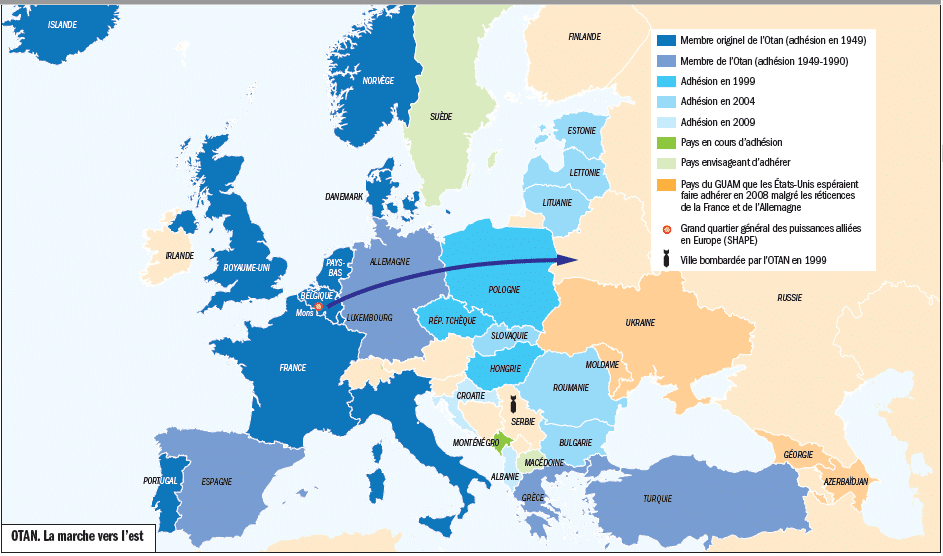

Créée en 1949, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est la première et la plus importante de toutes les alliances militaires des États-Unis. Elle aurait pu disparaître après la fin de l’URSS contre laquelle elle était tournée. Tel n’a pas été le cas. Faut-il croire qu’elle est toujours utile à Washington ?

Vue de France, l’Alliance est une machine qui sert d’abord aux Américains. Or, la perception de nos voisins est bien différente: pour eux, c’est plutôt une machine qui sert les Européens, car elle leur procure une défense fournie par Washington, ce qui leur permet de faire de très sérieuses économies sur leur budget de défense. C’est bien d’ailleurs ce que pensent les Américains depuis des années, trouvant que les Européens n’en font pas assez.

Méfiance

Il y a en fait une défiance assez ancienne des Américains envers l’Alliance. Sans remonter aux débats sur le «partage du fardeau» datant des années 1960, l’après-guerre froide a très vite montré des différences d’approche entre les deux rives de l’Atlantique. Ainsi, la crise du Kosovo fut vécue aux États-Unis comme la démonstration de l’inefficacité opérationnelle de l’Alliance. Ceci explique largement la posture de «transformation» prônée par Donald Rumsfeld qui affirmait: «C’est la mission qui fait la coalition»; on ne pouvait pas marquer plus de distance envers l’Alliance. C’est d’ailleurs ce qui explique que la seule fois où l’article 5 fut utilisé (il s’agit de la clause de défense collective du traité), ce fut le 12 septembre 2001, à l’initiative des Européens qui convainquirent des Américains qui n’étaient pas demandeurs.

La défiance demeura puisque les Américains lancèrent seuls leur opération en Afghanistan puis laissèrent l’ONU mettre en place la FIAS (Force Internationale d’Assistance et de Sécurité) à l’hiver 2001. Ce n’est que deux ans plus tard que la FIAS passa sous commandement de l’OTAN. Longtemps d’ailleurs, elle servit de parapluie diplomatique à la coalition, l’essentiel étant assuré par les forces américaines. Au maximum du dispositif, sur les 140000 hommes de la FIAS, 100000 étaient américains. Mais ils n’appréciaient pas les nombreux «caveats» (restrictions d’emploi) des troupes européennes qu’ils jugeaient donc inutiles. Au fond, l’OTAN ne redora pas son blason auprès des responsables américains au cours de l’affaire afghane.

Dédain

Aussi, dès la présidence Bush, on entendit les ministres de la Défense reprocher aux Européens de ne pas être sérieux: d’une part ils ne dépensaient pas assez, d’autre part ils n’étaient pas assez efficaces. Au fond, la présidence Obama a poursuivi cette ligne, pour deux raisons. La première est la défiance foncière du Président envers l’outil militaire. Surtout il a considéré longtemps que l’Europe n’était ni un problème, ni une solution. Du coup, il n’a fait aucun effort à son endroit et a plutôt négligé l’OTAN, laissant ses secrétaires d’État morigéner lesdits Européens. Finalement l’OTAN ne s‘est à leurs yeux montrée récemment utile qu’à l’occasion d’un seul objectif important, celui de la défense antimissile, décidée au sommet de Lisbonne en 2010 et assidûment poursuivie depuis. Pour Obama, la priorité est d’abord à l’Asie.

Telle est la ligne à Washington, qui pourra surprendre ceux qui écoutaient le SACEUR, l’ineffable général Breedlove, qui ne cessait de grossir le danger russe, avertissant d’une possible conquête de l’Ukraine ou de la saisie du rivage entier de la mer Noire jusqu’à Odessa et la Transnistrie. Mais ici, il faut voir que par fonction, le SACEUR est «dual hatted» (double casquette) et qu’il honore aussi la fonction de commandant des troupes américaines en Europe (USEUCOM). En tant que tel, il est un commandant opérationnel dont le budget dépend du Congrès et qui obéit directement au président. Autant de facteurs qui l’incitent à une lutte politique pour les ressources, surtout à un moment où les budgets de défense sont contraints (même aux États-Unis) et où la priorité est donnée à l’Asie: grossir la menace sur la zone de responsabilité est un bon moyen d’acquérir de l’importance et de la visibilité, donc de maintenir les ressources. Bref, il faut distinguer entre ce que disent les Américains en Europe et ce qui est décidé réellement à Washington.

Concrètement, la priorité n’est pas donnée à la Russie. La Chine est perçue comme le premier compétiteur stratégique, tandis que malgré la volonté de se désengager du Moyen-Orient, les affaires sur place ont plus d’effet aux États-Unis que ce qui se passe en Ukraine. Les attentats djihadistes intervenus ces derniers mois (Boston, San Bernardino, Orlando) contribuent de facto à importer la question moyen-orientale au centre de la politique américaine, sujet d’autant plus sensible que le pays est en pleine campagne électorale, que Mme Clinton a été secrétaire d’État (avec une controverse sur son rôle lors de l’assassinat de l’ambassadeur américain à Benghazi) et que Donald Trump a adopté une ligne très dure à l’encontre des musulmans.

Retour d’attention ?

Dès lors, la multiplication des crises en Europe et l’insistance des alliés (Pologne, États baltes, Roumanie) ont forcé l’Amérique à donner quelques gages de «réassurance». Ainsi, le président Obama a annoncé l’envoi d’une brigade supplémentaire en Europe pour satisfaire les besoins de sécurité des alliés est-Européens (mais cette brigade ne dépend pas du cadre OTAN). S’il faut contenter les Européens, ce n’est pas que la Russie inquiète car, malgré ses efforts de modernisation, elle reste bien loin en termes de budgets et de performance technologique. Par ailleurs, la Russie se révèle un partenaire finalement utile pour gérer la crise syrienne, malgré les frictions (en train de s’accroître, à l’heure de la rédaction de cet article). Tel est le calcul de l’actuel président qui pensait laisser à Hillary Clinton le soin de mener une politique beaucoup plus interventionniste: on parle même de Victoria Nuland comme Secrétaire d’État, elle qui fut l’égérie des néoconservateurs, très opposée aux Russes.

Las! Cette belle mécanique d’indifférence bute sur plusieurs obstacles. En Europe, le Brexit tout comme les profondes crises qui touchent l’UE et ses membres (crise de l’euro, migrations, populisme, djihadisme) font que l’Europe redevient un problème. Aux États-Unis, le candidat républicain a jeté un pavé dans la mare en allant encore plus loin que le président Obama, qui se contentait d’une négligence discrète: pour Donald Trump, «l’OTAN est obsolète» et il mettra les Européens au pied du mur: «NATO was done at a time you had the Soviet Union, which obviously was larger – much larger than Russia is today. I’m not saying Russia is not a threat. But we have other threats.» Ainsi, il suggère d’insister plus encore sur le partage du fardeau, ce qui consiste à la fois à menacer de se désengager et à pousser les Européens à faire plus pour leur défense.

Cette posture ferme a suscité une campagne de réaction de la part de l’établissement. Les experts et les politiques se sont succédé pour réaffirmer l’importance de l’OTAN et la nécessité de l’alliance avec les Européens. Puis le sujet a un peu disparu. Tout dépendra en fait du prochain président. Le nouvel élu entrera en fonction début 2017. On peut donc prévoir une réunion de haut sommet avant l’été (par exemple avec l’inauguration du nouveau siège?) afin de préciser les nouvelles orientations de la relation euro-atlantique, notamment dans son canal privilégié, l’Alliance.