La reprise en main progressive des quartiers kurdes d’Alep par Damas révèle les limites de l’autonomie territoriale discontinue et préfigure une recomposition autoritaire de la société urbaine syrienne.

Un laboratoire de la restauration étatique

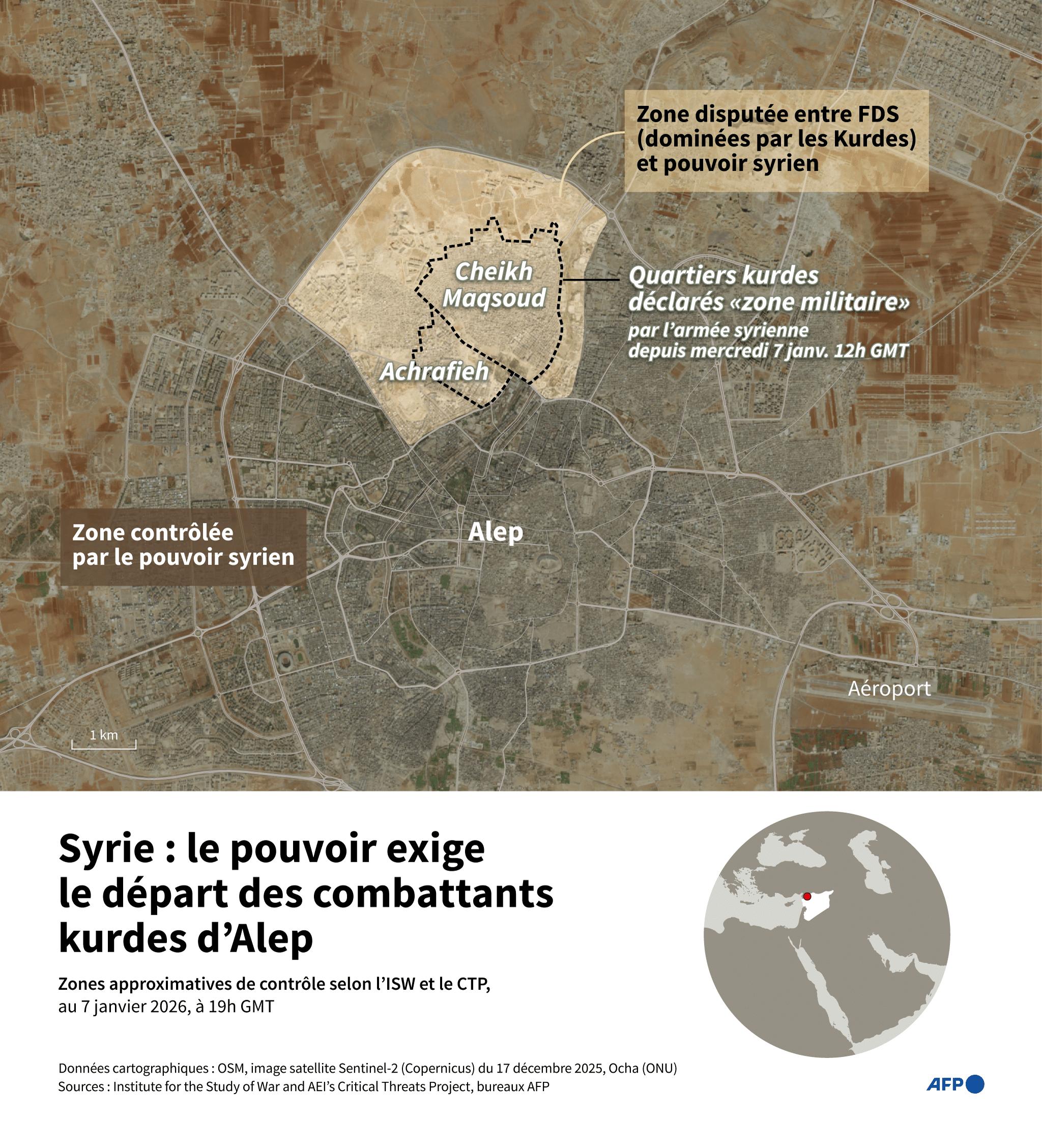

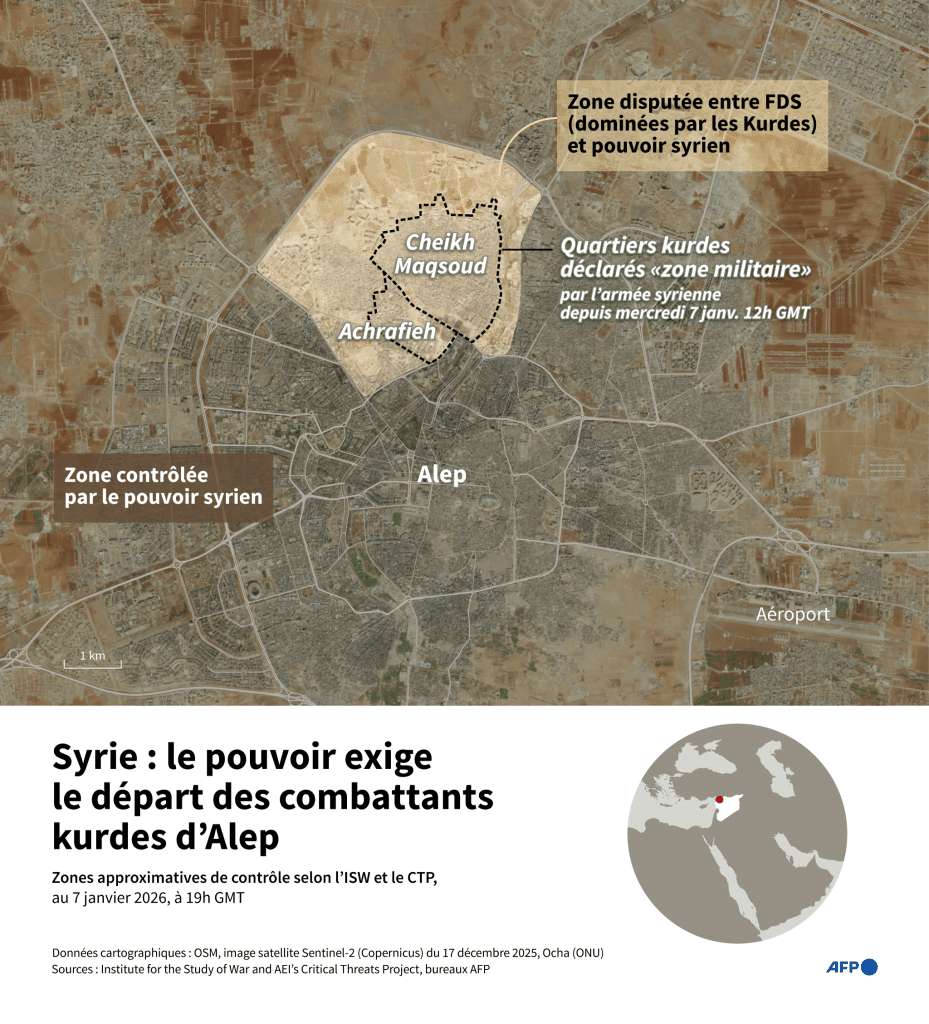

L’escalade des tensions dans les enclaves kurdes de Cheikh Maqsoud et d’Achrafieh ne relève ni de l’accident tactique ni du débordement milicien. Elle s’inscrit dans une séquence délibérée de recentralisation étatique, menée selon une grammaire désormais codifiée : désignation de zones militaires, ultimatums conditionnant tout cessez-le-feu à des retraits préalables, pression graduée sur les dispositifs sécuritaires locaux.

Comme l’a formulé le journaliste Wassim Nasr, « ce qui se joue à Alep n’est pas une bataille militaire classique, mais une épreuve de souveraineté et de contrôle politique ». La logique à l’œuvre est celle d’une reprise de contrôle sur les marges urbaines issues de la guerre, sans réouverture d’un cycle de conflit généralisé. Cette méthode, éprouvée ailleurs en Syrie, vise moins l’écrasement militaire que la transformation d’une négociation en reddition administrative progressive. La menace de la force demeure un levier, non une finalité, ce qui explique la retenue relative dans l’emploi de l’artillerie lourde. Alep constitue ainsi le laboratoire d’une restauration de l’autorité centrale par contrainte graduée, où la violence reste subordonnée à un objectif de normalisation politique. Pour autant, cette séquence constitue un test crucial pour Ahmed al-Charaa et le nouveau pouvoir syrien.

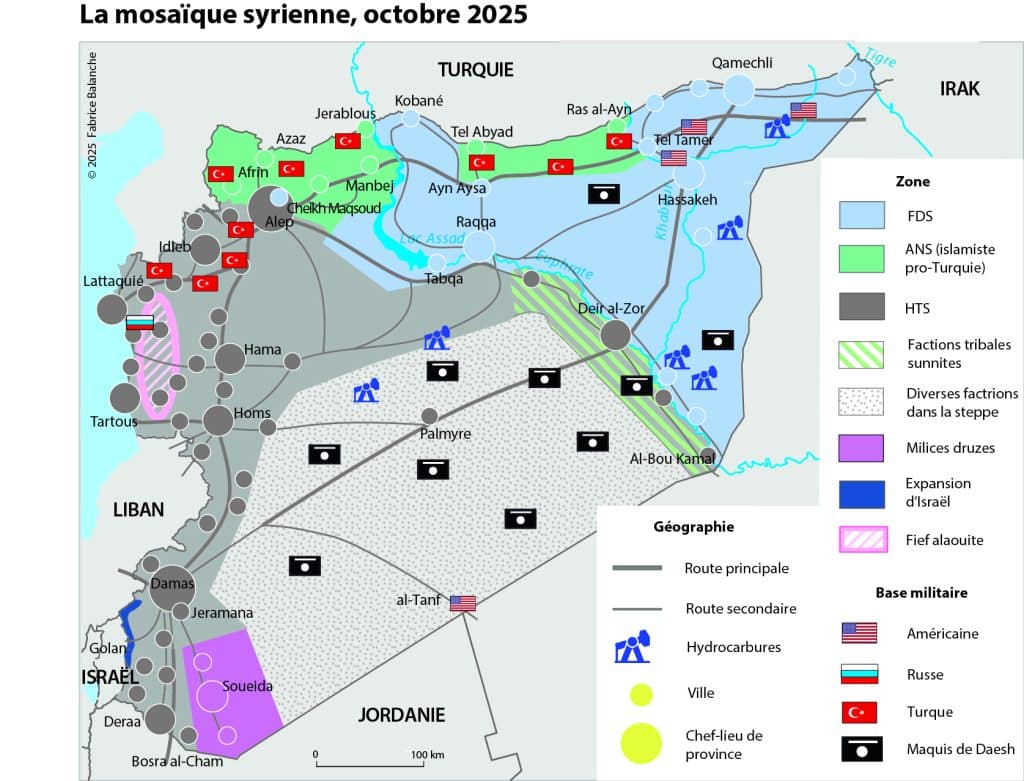

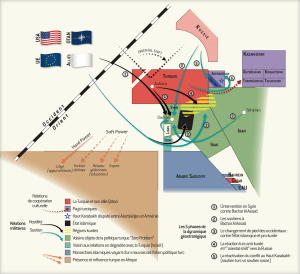

La bataille d’Alep révèle sa capacité réelle à imposer une ligne stratégique proprement syrienne, distincte des agendas régionaux. L’appareil sécuritaire syrien est en pleine recomposition, mais le centre de gravité politique demeure à Damas. C’est bien le pouvoir central qui fixe l’objectif stratégique, le tempo et la ligne diplomatique. En revanche, la maîtrise opérationnelle est plus diffuse, car une partie des unités engagées autour d’Alep provient, en effet, de structures issues de l’Armée nationale syrienne, historiquement turco-dépendante, ce qui introduit des chaînes de loyauté et certains réflexes. Par ailleurs, le fait que la Turquie affiche publiquement son soutien à l’action de Damas contre les forces kurdes confirme moins une perte de souveraineté syrienne qu’une convergence tactique.

Les appuis extérieurs de Damas : entre convergences et dépendances

La capacité de Charaa à mener cette opération repose sur un équilibre précaire entre appuis extérieurs et affirmation d’autonomie. La Turquie constitue le partenaire le plus visible, Ankara soutient ouvertement l’offensive contre les Forces démocratiques syriennes, y voyant l’occasion de neutraliser ce qu’elle considère comme une extension du PKK. Cette convergence objective ne fait pas pour autant de Charaa un homme de paille de la politique d’Ankara.

La Turquie dispose certes de leviers considérables sur le terrain par le biais de l’Armée nationale syrienne, mais Damas a su instrumentaliser cette convergence pour restaurer sa souveraineté nominale sur Alep. Le test de cette autonomie réelle réside précisément dans la capacité du pouvoir central à éviter que l’opération ne se transforme en annexion rampante ou en installation durable de forces pro-turques.

Israël joue un rôle plus discret, mais non moins structurant, car Tel-Aviv a multiplié les frappes en Syrie depuis la chute d’Assad, redessinant de facto les équilibres sécuritaires. Cette pression militaire affaiblit les acteurs pro-iraniens et offre paradoxalement au nouveau pouvoir syrien une marge de manœuvre face à Téhéran. Israël a également un intérêt objectif à voir émerger un pouvoir central syrien capable de contrôler son territoire. Cette convergence tactique n’implique aucune coordination formelle, mais elle structure les possibles stratégiques pour Damas.

Les États-Unis, enfin, demeurent l’inconnue majeure : sous l’administration Trump, la question des lignes rouges vis-à-vis des Forces démocratiques syriennes reste ouverte. Le précédent de 2019, lorsque Trump avait autorisé l’incursion turque contre les Kurdes syriens avant de faire volte-face, illustre l’imprévisibilité de Washington. Avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, les Kurdes syriens ne peuvent compter sur aucune garantie et l’histoire suggère que, comme à chaque cycle géopolitique régional, les Kurdes constitueront la variable d’ajustement, sacrifiés sur l’autel de la realpolitik régionale. Washington pourrait tolérer une reprise en main de Damas si celle-ci garantit la lutte antiterroriste contre Daech et n’entraîne pas un retour iranien. Cette posture pragmatique laissera les FDS dans une solitude stratégique, une fois de plus.

La vulnérabilité structurelle de l’autonomie discontinue

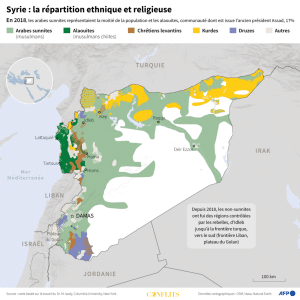

Pour l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES), cette séquence met à nu une fragilité fondamentale : hors de leur continuité territoriale du Rojava, la présence kurde à Alep repose sur un compromis hérité de la guerre civile, nullement sur un rapport de forces durable. Le chercheur Adel Bakawan a régulièrement souligné que « l’autonomie kurde n’existe que là où elle peut s’adosser à un territoire cohérent et à une profondeur stratégique ».

Or, à Alep, cette profondeur fait défaut, car les enclaves de Cheikh Maqsoud et d’Achrafieh constituent des îlots démographiques dépourvus d’hinterland, exposés à un encerclement stratégique. Leur défense n’est donc pas tant militaire que politique, car céder ces quartiers sans garanties équivaudrait à accepter une intégration asymétrique, prélude d’une marginalisation durable des Kurdes dans la nouvelle Syrie. Crainte d’autant plus fondée que les précédents de « réconciliations » locales aient souvent débouché sur des arrestations différées et une neutralisation politique des anciens combattants. D’où la résistance observée, qui vise moins à conserver un contrôle sécuritaire effectif qu’à éviter une capitulation sans contreparties (qu’il s’agisse du statut des forces locales, des prérogatives policières ou des garanties juridiques).

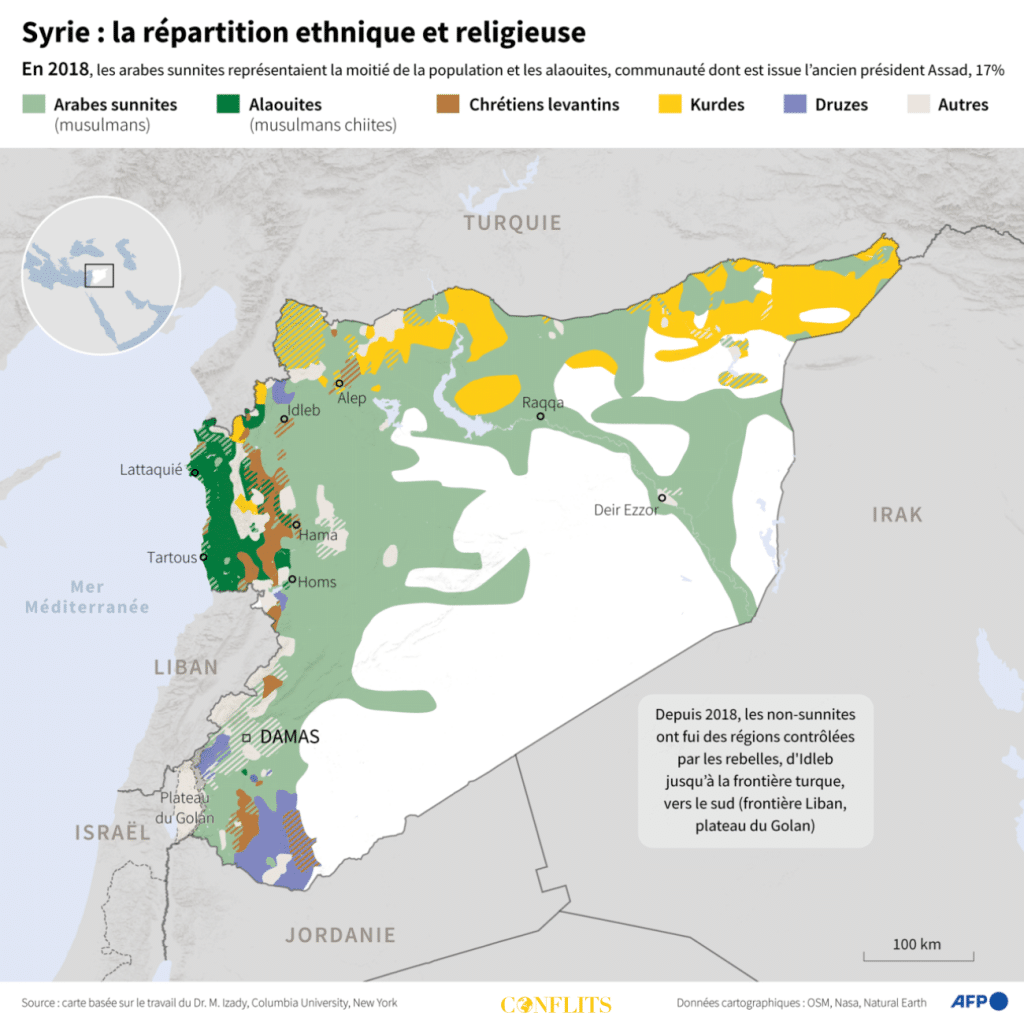

L’érosion démographique des minorités non armées

Dans ce bras de fer entre Damas et les Kurdes, les minorités chrétiennes d’Alep apparaissent comme les grandes perdantes, de nouveau invisibilisées. Déjà considérablement réduites depuis 2012, ces communautés subissent une double vulnérabilité avec l’escalade sécuritaire qui accroît les risques immédiats de déplacements forcés et d’insécurité physique d’une part et une reprise en main autoritaire sans dispositifs de protection civique de l’autre part. Le chercheur Fabrice Balanche a souvent rappelé qu’« Alep est une mosaïque urbaine où toute reconfiguration sécuritaire brutale entraîne une recomposition démographique irréversible ».

La disparition progressive des chrétiens d’Alep ne serait donc pas un dommage collatéral, mais le produit logique d’un ordre urbain refondé exclusivement sur la force. La question n’est pas nouvelle, elle traduit l’incapacité chronique de certains acteurs syriens à penser la stabilité autrement que par l’homogénéisation confessionnelle ou ethnique.

L’isolement régional des Kurdes syriens

Le positionnement du Gouvernement régional du Kurdistan irakien éclaire indirectement cette séquence. Erbil observe une prudence extrême, toute prise de position trop visible à Alep fragiliserait ses équilibres internes et ses relations avec Bagdad, Ankara et Téhéran.

Pour l’AANES, cette retenue confirme une réalité connue : l’absence de filet régional. Les Kurdes syriens affrontent Damas sans soutien extérieur structurant, contrairement aux phases antérieures du conflit où Washington jouait un rôle stabilisateur indirect. Le retrait américain du nord-est, amorcé sous l’administration Trump et poursuivi de facto sous Biden, a laissé un vide stratégique. Cette solitude stratégique reproduit un schéma historique récurrent. Les Kurdes, acteurs indispensables dans la lutte contre Daech, redeviennent une variable d’ajustement dès que les priorités régionales évoluent. On peut raisonnablement anticiper que, fidèle à sa tradition diplomatique, Washington acceptera un nouveau sacrifice kurde si celui-ci permet de stabiliser un arrangement avec la Turquie ou d’éviter une escalade incontrôlée. La realpolitik régionale a toujours fonctionné selon cette logique : les Kurdes servent d’alliés tactiques, jamais de partenaires stratégiques.

Le risque d’escalade

Si les combats s’intensifient, le risque de débordement est bien réel.

En effet, plus l’engagement repose sur des unités à l’historicité factionnelle ou avec des parrainages externes, plus la capacité de contrôle central s’érode, au profit d’initiatives locales et de logiques de surenchère. Dans ce contexte, une stabilisation durable ne peut venir du seul jeu syrien. Celle-ci dépendra d’une pression externe exercée par les acteurs disposant d’un levier direct (États-Unis, Turquie ou Israël) capable d’imposer des lignes rouges et d’enrayer une dynamique d’escalade incontrôlée. On pourrait assister à un nouveau découpage territorial, redessinant une carte sous la forme d’accords Sykes-Picot sur la Syrie contemporaine.

Scénarios et impasses de la stabilisation

À court et moyen terme, trois issues se dessinent.

La première est celle d’un compromis coercitif. C’est-à-dire que Damas impose une reconfiguration sécuritaire tout en évitant une bataille urbaine prolongée. Cette issue offrirait une stabilité apparente, mais laisserait intactes les causes profondes de la défiance. Une gouvernance policière sans légitimité locale ne produit qu’un ordre précaire, susceptible de se fissurer à la première crise.

La deuxième hypothèse est celle d’une reprise en main sans garanties, débouchant sur une intégration forcée des quartiers kurdes. Ce scénario accélérerait l’exode des minorités et produirait un ordre urbain homogénéisé, mais structurellement fragile. L’histoire récente de la Syrie montre que les stabilisations fondées sur la coercition pure génèrent des cycles de répression-révolte à basse intensité.

La troisième option, plus incertaine, serait celle d’une négociation régionalisée, impliquant de près ou de loin les États-Unis, l’Iran, Israël et la Turquie, visant à définir un statut transitoire pour les enclaves kurdes. Cette issue supposerait que les puissances régionales aient intérêt à éviter une nouvelle séquence de violences urbaines, hypothèse plus que fragile.

Alep comme révélateur

Alep agit comme un révélateur de l’équation syrienne post-conflit, la restauration de l’autorité centrale est techniquement impossible sans usage de la violence, mais cette violence hypothèque toute stabilisation durable.

La question n’est donc plus de savoir si l’État va reprendre le contrôle, mais quelle société subsistera lorsqu’il l’aura fait. Sans garanties minimales pour les acteurs locaux et les minorités, la stabilisation d’Alep risque de n’être qu’un silence imposé, porteur de crises futures. Pour Ahmed al-Charaa, l’enjeu dépasse le simple contrôle territorial. Il s’agit de démontrer qu’il peut gouverner en s’appuyant sur des partenaires extérieurs sans devenir leur instrument. La bataille d’Alep constitue précisément ce test de souveraineté : peut-il instrumentaliser le soutien turc sans perdre la maîtrise du processus ? Peut-il négocier avec les Kurdes tout en satisfaisant Ankara ? Peut-il restaurer l’autorité de l’État sans reproduire les mécanismes répressifs du régime Assad ? Ces questions engagent la possibilité même d’une Syrie plurielle et rien dans la séquence actuelle n’indique que cette possibilité soit envisagée par certains acteurs. Le drame kurde en constitue l’illustration la plus criante : acteurs essentiels de la lutte contre Daech, ils redeviennent une fois de plus la monnaie d’échange d’arrangements régionaux qui les dépassent. L’histoire, cruelle, semble se répéter.