Fini la période du désarmement et de la réduction des têtes nucléaires. La prolifération nucléaire repart du fait de l’armement de l’Asie.

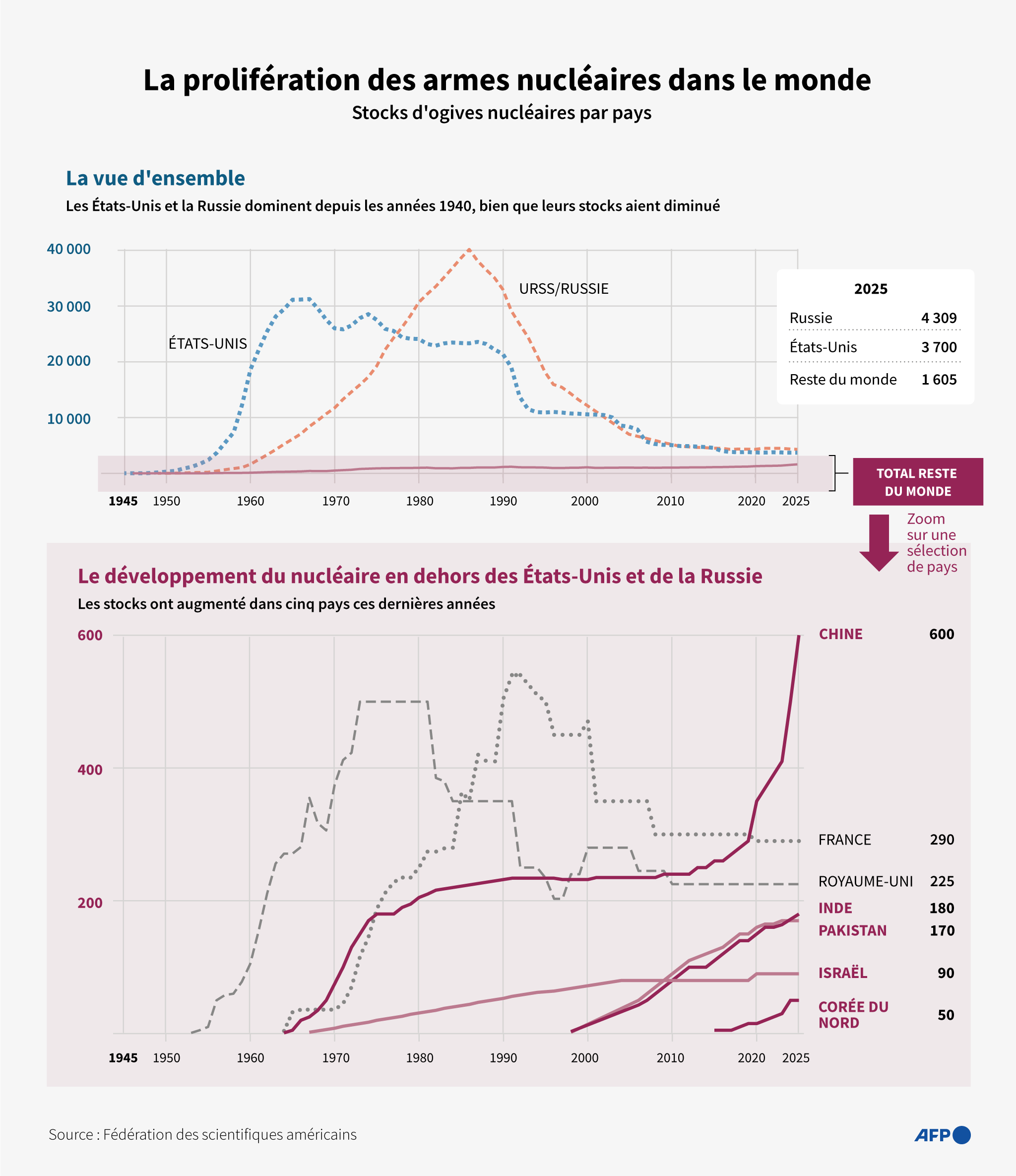

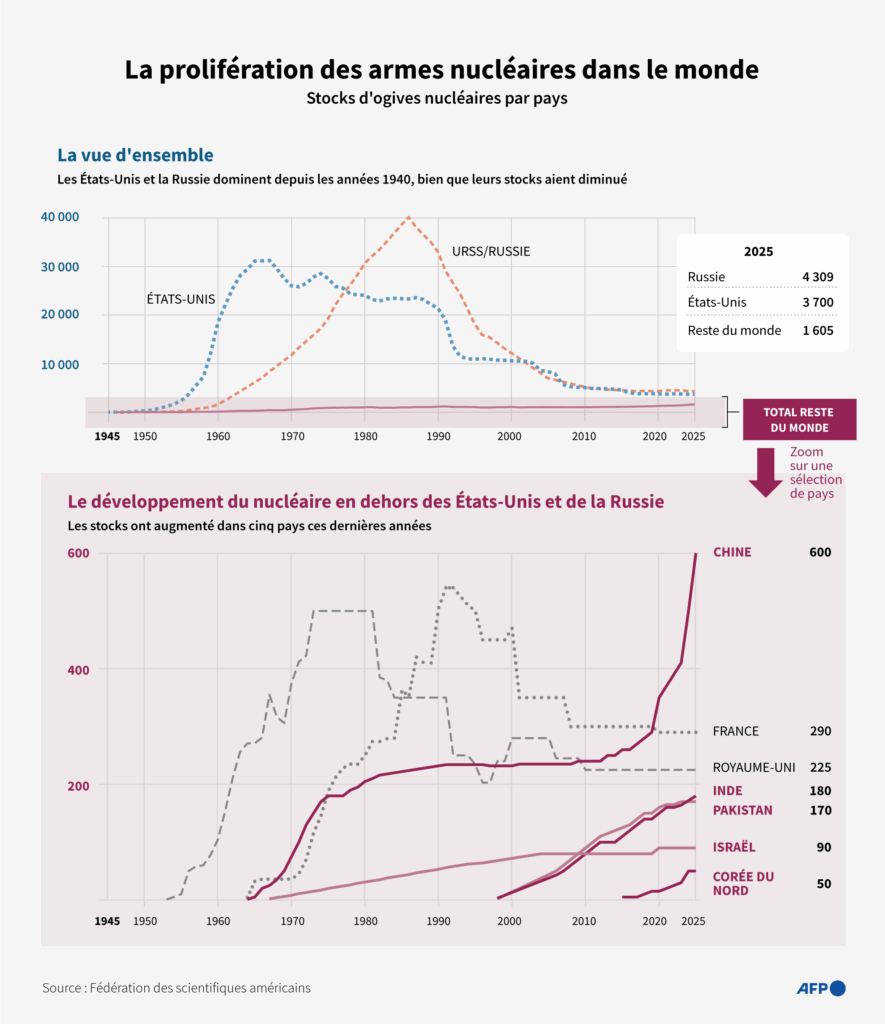

Après trois décennies de réductions post–guerre froide, le balancier repart dans l’autre sens. Au 1er janvier 2025, l’inventaire mondial est estimé à environ 12 241 ogives, dont 9 614 conservées dans les stockages militaires et donc potentiellement utilisables. Environ 3 912 seraient déployées sur des vecteurs, et près de 2 100 maintenues en état d’alerte élevée, presque toutes aux États-Unis et en Russie.

Ces deux pays concentrent à eux seuls près de 87 % des arsenaux. Neuf États sont aujourd’hui dotés de l’arme nucléaire — États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Inde, Pakistan, Israël (non déclaré) et Corée du Nord — et tous modernisent leurs forces, plusieurs augmentant même leurs stocks.

Une dynamique de croissance

Trois dynamiques principales nourrissent cette tendance.

La première tient à l’érosion des garde-fous. New START, dernier traité bilatéral limitant les arsenaux stratégiques américains et russes, reste juridiquement en vigueur jusqu’au 4 février 2026, mais Moscou en a suspendu la participation, et rien ne garantit un successeur. La perspective d’une relation stratégique dépourvue de plafonds vérifiés pour la première fois depuis des décennies accroît l’incertitude. Parallèlement, le Traité d’interdiction complète des essais (CTBT) n’est toujours pas entré en vigueur ; la Russie a même révoqué sa ratification en 2023, tout en maintenant un moratoire de facto partagé par les autres puissances. Enfin, l’idée d’un traité interdisant la production de matières fissiles (FMCT) reste bloquée à la Conférence du désarmement, ce qui laisse ouvertes les vannes de la production d’uranium hautement enrichi et de plutonium de qualité militaire.

La deuxième dynamique est régionale. La Chine enregistre la croissance la plus rapide de tous les arsenaux, avec environ 600 ogives au début de 2025 — une hausse proche de 100 en un an — et des champs de plusieurs centaines de silos de missiles balistiques intercontinentaux désormais quasiment achevés.

En Corée du Nord, l’arsenal, estimé à une cinquantaine d’ogives assemblées et des matières fissiles suffisantes potentiellement pour en produire jusqu’à 90, demeure la priorité stratégique du régime, qui multiplie les essais de vecteurs à double capacité. Au Moyen-Orient, l’Iran, en l’absence d’accord durable, a continué d’accumuler de l’uranium enrichi à 60 % — 408,6 kg étaient vérifiés au 17 mai 2025 —, tandis que des questions de l’AIEA sur des activités passées non déclarées restent pendantes. En Asie du Sud, l’Inde et le Pakistan accroissent lentement leurs stocks, autour de 180 et 170 ogives respectivement, et travaillent sur des systèmes à têtes multiples (MIRV) ainsi que sur des missiles à double capacité.

En Europe, la Russie a déployé des armes nucléaires non stratégiques en Biélorussie, sous contrôle russe, et multiplie les exercices conjoints ; côté OTAN, la mission de partage nucléaire se modernise avec l’arrivée des bombes B61-12 et l’intégration progressive des F-35.

Dans l’Indo-Pacifique, l’accord AUKUS prévoit la fourniture à l’Australie de sous-marins à propulsion nucléaire, conventionnellement armés ; s’il n’implique pas d’armement nucléaire, l’usage de combustible hautement enrichi soulève d’intenses débats de garanties et de précédents au regard de la non-prolifération, l’AIEA travaillant à un cadre de vérification ad hoc.

La troisième dynamique concerne la doctrine et la technologie. La diffusion de missiles à double capacité brouille la lisibilité en crise, complique l’attribution des intentions et raccourcit les délais décisionnels. L’essor des technologies MIRV, des plateformes mobiles, de vecteurs hypersoniques et de postures d’alerte plus flexibles renforce la tentation de « rattraper » ou de garder une longueur d’avance, notamment chez les puissances moyennes qui craignent de devenir vulnérables à des frappes conventionnelles de précision.

Dans ce contexte, le régime international fait figure de pilier indispensable mais sous tension. Le Traité sur la non-prolifération (TNP) demeure quasi universel, avec 191 États parties, mais la frustration est palpable chez les non-dotés, qui jugent les progrès de désarmement insuffisants au regard des engagements de l’article VI. En miroir, le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) gagne en visibilité normative : au 12 août 2025, il rassemble 94 signataires et 73 États parties. Aucun État doté n’y a adhéré, mais sa montée en puissance renforce la stigmatisation de l’arme et fournit une boussole politique à de nombreux pays et sociétés civiles.

La force passe par le nucléaire

Les chiffres de 2025 éclairent les lignes de force. Les stocks mondiaux se stabilisent autour de 12 241 ogives, avec une proportion élevée en état d’alerte et un cœur américano-russe toujours dominant. La Chine constitue le moteur de croissance le plus visible. Les points d’alerte se concentrent sur la combinaison d’ogives en haute alerte, de déploiements russes en Biélorussie et du niveau d’enrichissement iranien à 60 %.

Au-delà de ces instantanés, la perception d’un monde plus dangereux joue un rôle déterminant : l’invasion de l’Ukraine, l’endurance du programme nord-coréen et la dégradation des instruments de maîtrise nourrissent l’idée, chez certains décideurs, que « l’arme protège ». À cela s’ajoute un facteur technologique : des systèmes plus mobiles, plus rapides et plus précis rendent les défenses incertaines et alimentent les spirales d’action-réaction. Enfin, l’ambiguïté persiste dans des régions alliées des États-Unis, notamment en Asie du Nord-Est, où l’on débat à la fois d’un renforcement de la dissuasion élargie et d’options autonomes.

La prolifération contemporaine n’est pas seulement l’entrée de nouveaux acteurs dans le club nucléaire ; elle se manifeste surtout par l’élargissement qualitatif et quantitatif des arsenaux existants, dans un contexte de traités fragilisés et de crises récurrentes. Réduire ce risque demande une stratégie en deux temps : limiter immédiatement les dangers par la transparence, la gestion de crise et des plafonds pragmatiques, puis réengager pas à pas des trajectoires de réduction vérifiable. Faute de quoi, l’accident nucléaire — technique, humain ou politique — redevient une hypothèse sérieuse de notre décennie.