La Chine semble être le grand gagnant du retrait américain d’Afghanistan. Elle peut combler le vide stratégique et resserrer son emprise sur le cœur de l’Eurasie. En outre, elle peut intégrer l’Afghanistan dans l’initiative « Belt and Road », en construisant des infrastructures en échange de l’exploitation des ressources minérales de ce pays dévasté. En bref, la perte de l’Amérique est le gain de la Chine.

Un article de Tom Miller pour Gavekal.

Mais la réalité est plus complexe. Pékin considère l’Afghanistan comme une menace plutôt que comme une opportunité. La principale préoccupation du gouvernement est de sécuriser ses frontières et d’assurer la stabilité dans le Xinjiang voisin, où il a consacré des sommes considérables à la répression des troubles au sein de la population musulmane autochtone. Il est prêt à travailler avec les talibans pour assurer la sécurité de la Chine, mais il a peu confiance dans la capacité des mollahs à gouverner efficacement. La Chine renforce sa coopération avec la Russie, le Pakistan et les républiques d’Asie centrale pour s’assurer que l’Afghanistan n’exporte pas le chaos et la terreur dans toute la région.

Pékin a également des intérêts économiques à protéger en Asie centrale, qu’il s’agisse de routes, de voies ferrées, de réseaux électriques ou de pipelines. Lors du troisième symposium « la Ceinture et la Route » en novembre, le haut dirigeant Xi Jinping a exhorté la Chine à « coordonner les mécanismes de protection des intérêts du pays à l’étranger »,soulignant la nécessité d’une lutte mondiale contre le terrorisme et d’un meilleur contrôle de la sécurité. Ces préoccupations alimenteront les décisions d’investissement de la Chine, qui remodèle l’Asie centrale.

Ce rapport fait valoir que :

- Le retrait des États-Unis d’Afghanistan laisse à la Chine et à la Russie le soin de combler le vide sécuritaire en Asie centrale. La crise consolidera leur domination dans la région et encouragera la coopération militaire, jetant potentiellement les bases d’une « grande coalition ».

- La décision de Biden de mettre fin à la guerre en Afghanistan laisse un piège à désamorcer pour Pékin et ses partenaires d’Asie centrale. La seule chose pire que d’avoir l’armée américaine sur le pas de la porte est de ne pas l’avoir du tout.

- La Chine n’est pas pressée de faire un saut stratégique en Afghanistan. Elle ne peut pas se permettre de s’enliser dans le « cimetière des empires » et retardera ses nouveaux investissements jusqu’à ce que ses exigences en matière de sécurité soient satisfaites et qu’elle voie des progrès dans ses projets existants.

- Le corridor économique Chine-Pakistan a permis de mettre en place des infrastructures indispensables, mais il n’a pas changé la donne économique. Pékin adopte une ligne dure sur les nouvelles conditions de prêt et est plus intéressé par l’achat de sécurité et la poursuite d’objectifs stratégiques.

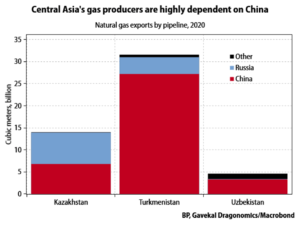

- Alors que la Chine verrouille les exportations de gaz de l’Asie centrale, le Turkménistan risque de devenir un vassal énergétique. Avec la flambée des prix mondiaux du gaz, Pékin pourrait approuver la ligne D du gazoduc Asie centrale-Chine, longtemps retardée, pour l’aider à répondre à sa demande croissante de gaz.

À lire également

Nouveau hors-série : Armée de terre, le saut vers la haute intensité

Le grand échiquier

En 1997, Zbigniew Brzezinski a publié The Grand Chessboard, un plan directeur pour la géostratégie américaine en Eurasie. Écrivant juste après l’effondrement de l’Union soviétique, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter décrivait un dangereux vide de pouvoir en Asie centrale, qui est riche en ressources naturelles mais déchirée par les divisions ethniques. Il mettait en garde contre le risque d’une « grande coalition » entre la Chine et la Russie, qui chercherait à contrôler le « terrain de jeu » de l’Eurasie.

Les puissances extérieures s’affrontent depuis longtemps en Asie centrale. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la compétition stratégique entre les empires britannique et russe pour le contrôle de ces terres éloignées et souvent hostiles était connue, respectivement, sous les noms de « Grand jeu » et de « Tournoi des ombres ». Les puissances impériales ont envoyé des explorateurs, des soldats, des diplomates, des espions, des cartographes et des archéologues dans de vastes étendues de désert, de montagnes et de steppes non cartographiées. Remplir les « espaces vides » de l’échiquier stratégique devient une obsession non seulement pour les Britanniques et les Russes, mais aussi pour les Allemands, les Chinois et les Japonais.

Aujourd’hui, l’Asie centrale désigne généralement les cinq républiques qui avaient été conquises par l’Empire russe et qui ont obtenu leur indépendance lors de la dissolution de l’Union soviétique en 1991 : le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Mais les frontières modernes des cinq « Stans » d’Asie centrale ont été tracées à l’époque soviétique sans tenir compte des liens ethniques et linguistiques, qui s’étendent aux pays voisins. Dans le présent rapport, l’Asie centrale comprend l’Afghanistan et le Pakistan. Les sept Stans ont chacun leur propre agenda stratégique et leur propre rôle à jouer dans la détermination de l’avenir de la région. Mais le paysage géopolitique sera largement façonné par des acteurs extérieurs, au premier rang desquels la Chine et la Russie.

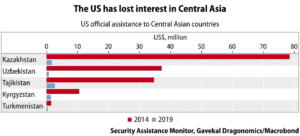

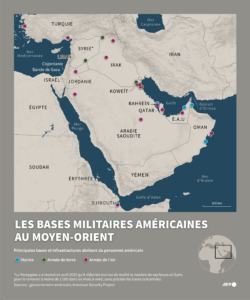

L’absence notable est celle des États-Unis, qui ont quitté le terrain de jeu en se retirant sans ménagement de Kaboul cet été. Leur intérêt général pour la région, qui incluait il y a dix ans un plan de construction d’une « nouvelle route de la soie », a diminué en même temps que leur engagement en Afghanistan. Ayant déjà fermé leurs bases au Kirghizstan, en Ouzbékistan et au Pakistan, les États-Unis ne disposent officiellement d’aucune ressource militaire en Asie continentale entre l’Irak et la Corée du Sud. Les talibans ont exhorté leurs voisins à ne pas autoriser l’armée américaine à rouvrir des bases, et il y a peu de chances que leurs troupes reviennent rapidement dans la région. L’influence américaine s’est considérablement réduite.

La Chine et la Russie étant en mesure de combler ce vide, l’avertissement lancé par Brzezinski il y a un quart de siècle semble de plus en plus pertinent. L’antagonisme mutuel des États-Unis et de leurs alliés occidentaux est à la base d’une relation de plus en plus profonde qui ne peut plus être considérée comme un simple « axe de commodité ». L’alignement Chine-Russie se consolide en Asie centrale, où les deux pays partagent une préoccupation stratégique fondamentale : maintenir la sécurité et empêcher le terrorisme de déborder de leurs frontières. La Chine domine sur le plan économique, tandis que la Russie a une plus forte présence militaire – une division du travail qui a été caractérisée comme « le portefeuille et le fusil ».

Hégémonie économique

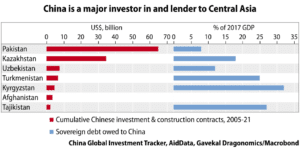

La Chine a été le moteur économique de l’Asie centrale pendant près de 15 ans, en investissant 125 milliards de dollars dans des projets d’investissement et de construction, principalement au Pakistan et au Kazakhstan. Elle a construit des pipelines, des routes et des voies ferrées d’est en ouest, brisant ainsi l’étau nord-sud de l’infrastructure soviétique vieillissante de la région. De nouvelles voies de transit ont permis d’ouvrir le commerce dans des régions éloignées et enclavées. Le China-Europe Railway Express, par exemple, relie 92 villes de Chine à 22 pays d’Europe en 12 à 15 jours. Près de 500 000 conteneurs ont traversé les vastes étendues de la steppe d’Asie centrale en 2020.

De l’imposant hôtel Peking Palace de Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan, au grand bâtiment de l’Assemblée nationale du Tadjikistan, en passant par un gigantesque complexe touristique dans la ville légendaire de Samarkand, en Ouzbékistan, et les vastes tours de refroidissement des nouvelles centrales électriques du Pakistan, les investissements chinois transforment l’horizon. Moins bénéfique, il a également entraîné des tas de dettes, tous les pays d’Asie centrale, à l’exception de l’Afghanistan, étant profondément endettés auprès des banques chinoises. Cela a exacerbé le ressentiment à l’égard de l’influence croissante de la Chine et les craintes de perte de souveraineté nationale, qui se sont durcies depuis le lancement de l’initiative « Belt and Road » en 2013.

C’est à l’université Nazarbayev du Kazakhstan, en septembre 2013, que Xi Jinping a annoncé pour la première fois le projet de construction d’une « ceinture économique de la route de la soie » s’étendant de la Chine à l’Europe en passant par l’Asie centrale, le début de ce qui allait être appelé l’initiative « Belt and Road ». Deux ans plus tard, un « corridor économique Chine-Pakistan » reliant Kashgar, dans l’extrême ouest de la Chine, aux ports de Gwadar et de Karachi, sur la mer d’Oman, a été ajouté. Cette vision ne se limite pas à l’ouverture de nouveaux corridors d’exportation et à l’importation de pétrole, de gaz et de minéraux. Pékin a calculé qu’une meilleure connectivité transformerait les régions frontalières sous-développées en zones commerciales viables et créerait un réseau régional de dépendance économique, étendant sa portée stratégique à travers l’Eurasie.

Avant tout, Pékin considérait le développement économique comme la clé d’une plus grande stabilité régionale, tant dans sa propre région troublée du Xinjiang que dans les États fragiles situés à ses frontières occidentales. Sur le plan intérieur, les dépenses d’infrastructure somptueuses se sont accompagnées de la création d’un État de surveillance et d’une répression brutale des minorités musulmanes. Fin 2017, on estime que 1,5 million des 11 millions d’Ouïghours du Xinjiang ont été envoyés dans des camps de rééducation. De nombreux Kazakhs ont également été pris dans la nasse. Pourtant, Pékin continue de croire que l’attrait du commerce et de l’investissement peut réduire la violence religieuse en Asie centrale, où il offre des prix économiques aux gouvernements qui mettent en œuvre des mesures antiterroristes plus strictes.

Une nouvelle grande coalition ?

Les résultats ont été visibles en septembre, alors que des vagues de chars en maraude ont soulevé une tempête de poussière dans un maquis sablonneux près de la frontière russe avec le Kazakhstan. Baptisé « Peace Mission 2021 », l’exercice de lutte contre le terrorisme a mobilisé 4 000 militaires des huit membres de l’Organisation de coopération de Shanghai. La Chine a fondé cet organisme de sécurité régionale sous le nom de Forum des cinq de Shanghai en 1996, avec la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. L’OCS s’est élargie pour inclure l’Ouzbékistan, l’Inde et le Pakistan, et l’Iran est sur le point d’y adhérer. Sa charte, rédigée à Pékin, exige de ses membres qu’ils combattent les « trois maux » que sont le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme religieux.

L’exercice de l’OCS s’est déroulé un mois après que 10 000 soldats chinois et russes ont organisé des jeux de guerre dans la région chinoise de Ningxia, qui borde le Xinjiang et dont le terrain est similaire à celui de l’Afghanistan. Des exercices conjoints ont été menés pendant quatre années consécutives, mais c’était la première fois qu’un nombre aussi important de troupes russes était invité en Chine. L’exercice a démontré « la ferme détermination et la force des deux pays à sauvegarder conjointement la sécurité et la stabilité internationales et régionales », a rapporté l’agence de presse Xinhua, évoquant une nouvelle ère de « confiance mutuelle stratégique ». Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, cette relation militaire naissante devrait tirer la sonnette d’alarme dans les capitales occidentales.

La Russie reste la première puissance dure de l’Asie centrale. Elle exerce un leadership régional par le biais de l’Organisation du traité de sécurité collective, une alliance militaire basée à Moscou et antérieure à l’OCS. Le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan en sont membres ; il est question que l’Ouzbékistan, un ancien membre, en fasse à nouveau partie. La Force collective de réaction rapide de l’OTSC compte 15 000 soldats, dont 10 000 sont russes. Moscou entretient également de solides liens militaires bilatéraux dans toute la région, avec 7 000 soldats russes basés rien qu’au Tadjikistan. Elle loue toujours l’énorme cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, où le satellite Spoutnik 1 a été lancé en 1957. Que ce soit seule ou avec ses partenaires, la Russie a les moyens de projeter une force considérable en Asie centrale.

La Chine n’a jamais été invitée à rejoindre l’OTSC, qui reste un club d’États ex-soviétiques. Bien conscient que sa montée en puissance dans l’arrière-cour de la Russie suscite des critiques, Pékin se garde bien d’agacer Moscou. Pour l’instant, elle semble se contenter de jouer le rôle d’hégémon économique de la région, en maintenant un rôle sécuritaire supplémentaire. Mais la réalité est que la Chine doit protéger ses propres intérêts en Asie centrale, ce qui l’obligera à s’impliquer dans les questions de sécurité. La coopération militaire émergente entre la Chine et la Russie suggère qu’il existe une volonté politique de surmonter ces tensions géopolitiques. La crise afghane pourrait encore se révéler un catalyseur pour la « grande coalition » de Brzezinski.

Négocier le bourbier afghan

Le retrait de l’armée américaine d’Afghanistan cet été a été salué à Pékin et à Moscou comme la preuve du déclin de l’Amérique. La « chute de Kaboul » sonne le glas de l’hégémonie américaine », s’est réjoui Xinhua. Pourtant, Pékin a également critiqué le « retrait irresponsable » des États-Unis, craignant l’anarchie qu’il laisserait dans son sillage. La Chine a énormément bénéficié de la stabilité apportée par les forces américaines, notamment en réduisant les opérations des groupes terroristes. Pour ses chefs de sécurité, la seule chose qui soit pire que d’avoir l’armée américaine à leur porte est de ne pas l’avoir du tout.

La décision du président Joe Biden de mettre fin à la « guerre éternelle » en Afghanistan a un sens stratégique pour les États-Unis, mais elle laisse un piège à désamorcer pour Pékin et ses partenaires d’Asie centrale. L’instabilité régionale menace de faire éclater le cordon de sécurité que les dirigeants chinois ont méthodiquement construit autour du Xinjiang. Pékin affirme que, sous le précédent régime taliban, un groupe terroriste obscur appelé le Mouvement islamique du Turkestan oriental a lancé des attaques contre la Chine depuis l’Afghanistan. Elle craint que le pays ne devienne à nouveau un refuge pour les groupes militants ouïghours, exportant l’extrémisme au-delà de ses frontières.

Certains stratèges de Pékin affirment que le retrait américain est l’occasion pour la Chine d’étendre son influence en Afghanistan, en exploitant les ressources naturelles inexploitées du pays et sa situation le long de la Ceinture et la Route. Mais les affirmations à l’emporte-pièce selon lesquelles la Chine peut rapidement « combler le vide laissé par le retrait précipité des États-Unis », comme l’a déclaré un ancien colonel de l’Armée populaire de libération dans le New York Times, sont trompeuses. L’antiterrorisme reste la préoccupation immédiate de Pékin, affirme Sun Yun, chercheur principal au Stimson Center. La Chine ne veut pas s’engager politiquement ou militairement en Afghanistan, et ne cherchera à y affirmer sa présence que dans la mesure où elle contribue à la stabilité. Il est logique que la Chine attende que ses exigences en matière de sécurité soient satisfaites avant de procéder à des investissements stratégiques.

Prendre le thé avec les talibans

Pour cela, Pékin doit travailler avec les talibans. Ayant discrètement établi des relations bilatérales ces dernières années, Pékin a réagi à la prise de pouvoir des talibans avec un pragmatisme prudent. Elle a proposé des incitations économiques et politiques en échange de l’engagement des Talibans à ne pas donner refuge aux militants ouïghours. Pékin est prêt à accorder le bénéfice du doute aux Talibans, mais est sceptique quant à leur capacité à gouverner. Elle doute également que les mollahs rompent leurs relations avec les groupes terroristes ou soient capables de contrôler leurs fantassins. Les antécédents des Talibans n’inspirent pas confiance.

Pékin renforce sa présence sécuritaire à la frontière afghane. En octobre, le parlement du Tadjikistan a approuvé un plan prévoyant le financement et la construction par la Chine d’une base antiterroriste pour la police locale. La Chine a fourni une assistance en matière de sécurité au Tadjikistan, qui partage une frontière longue et poreuse avec l’Afghanistan, depuis que les forces de l’OTAN ont commencé leur retrait en 2014. Elle a construit des tours de guet et une caserne de police, et a fourni des véhicules blindés et des formations antiterroristes. La Police armée populaire de Chine – officiellement une organisation paramilitaire et non militaire – aurait ouvert sa propre base antiterroriste au Tadjikistan en 2015, bien que Pékin ne l’ait ni démenti ni confirmé. L’objectif semble être de construire une zone tampon au Tadjikistan sans baser de soldats chinois sur un territoire étranger.

La crise humanitaire en Afghanistan augmente les risques d’effondrement de la sécurité, mais la Chine n’a pas l’intention de se laisser entraîner unilatéralement dans ce bourbier. L’OCS, qui réunit tous les gouvernements de la région, offre une plateforme multilatérale. Pourtant, les profondes divisions entre ses membres, notamment entre l’Inde et le Pakistan, pourraient faire échouer tout plan d’action régional. Une mission de maintien de la paix des Nations unies est plus probable, et la Chine chercherait probablement à s’y joindre. Mais elle est déterminée à éviter le sort des Britanniques, des Soviétiques et des Américains dans le tristement célèbre « cimetière des empires » de l’Afghanistan, et n’enverrait ses propres troupes sur le terrain qu’en tant que Casques bleus des Nations unies.

Plus une menace qu’une opportunité

De 2001 à 2020, entre les années de règne des talibans, la Chine n’a fourni qu’une aide modeste à l’Afghanistan, loin derrière les États-Unis, les gouvernements européens et même l’Inde. Pour éviter la création d’un État défaillant à sa frontière, la Chine a tout intérêt à augmenter considérablement l’aide au développement, le renforcement des capacités et l’assistance en matière de sécurité lorsque les sanctions internationales seront levées. Les largesses de la Chine au Pakistan voisin montrent qu’elle est prête à investir des sommes substantielles pour lutter contre le terrorisme et renforcer la stabilité dans la région. Mais il est beaucoup trop tôt pour parier qu’un gouvernement dirigé par les Talibans pourra offrir un environnement d’investissement sûr, d’autant plus que l’Afghanistan est actuellement au bord de l’effondrement. Pour les prochaines années, il est donc probable que la Chine considère le pays comme une menace pour la sécurité plutôt que comme une opportunité stratégique ou commerciale.

Néanmoins, l’Afghanistan offre théoriquement à la Chine la possibilité de combler une pièce manquante dans ses plans de connectivité régionale. Wang Yi, le ministre chinois des affaires étrangères, a suggéré l’an dernier d’étendre le corridor économique Chine-Pakistan à l’Afghanistan. Des diplomates ont récemment discuté de cette proposition avec les talibans. Le projet potentiel le plus convaincant est une autoroute reliant Peshawar, près de la frontière, à Kaboul. Il est également question de la pose d’une voie ferrée de Quetta à Kandahar et d’un câble à fibre optique à travers le corridor de Wakhan, le doigt de terre qui relie l’Afghanistan à la Chine. Pékin agitera des carottes d’investissement devant les Talibans en échange de la stabilité.

L’Afghanistan offre également à la Chine l’occasion de démontrer la supériorité de son modèle de développement. Les États-Unis avaient autrefois de grands projets pour améliorer les infrastructures afghanes, qui étaient à peine existantes. Leur plan de « nouvelle route de la soie », antérieur à la BRI chinoise, prévoyait de faire du pays une plaque tournante régionale pour le commerce et le transit, en s’appuyant sur les lignes d’approvisionnement du réseau de distribution du Nord mises en place par les forces de l’OTAN. D’ambitieux projets de construction de pipelines, de routes et de voies ferrées étaient prévus. En 2011, la secrétaire d’État Hillary Clinton a annoncé que « la stabilité et la sécurité durables vont de pair avec les opportunités économiques. »

Le plan américain est tombé à l’eau, mais la Chine peut encore aider l’Ouzbékistan et le Turkménistan, pays enclavés, à construire des couloirs de transit à travers l’Afghanistan vers la côte arabe. En février, l’ancien gouvernement afghan a convenu d’une feuille de route quinquennale avec Islamabad pour construire une voie ferrée de 600 km entre Mazar-i-Sharif et Peshawar. Le gouvernement ouzbek est désireux d’ajouter un embranchement à sa ville frontalière de Termiz, où il a ouvert un grand centre de fret en 2016. Une ligne d’approvisionnement en électricité reliant Termiz à Kaboul est presque terminée. La Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la Banque islamique de développement étant déjà impliquées, la Chine n’a pas à supporter une grande partie du risque financier.

La prudence est le mot d’ordre

Avant que Pékin n’autorise ses entreprises de construction à lancer de nouveaux projets, il devra constater des progrès dans ses investissements existants. En 2008, un consortium dirigé par Metallurgical Corp. of China (MCC) et Jiangxi Copper Corp. a obtenu un contrat de 2,9 milliards de dollars US pour développer la mine de cuivre de Mes Aynak, qui contiendrait des minerais d’une valeur de 50 milliards de dollars US. En 2011, la China National Petroleum Corp. (CNPC) a payé les droits d’exploration de trois blocs dans le champ pétrolifère d’Amu Darya. Les craintes en matière de sécurité ont maintenu ces deux projets en suspens au cours de la dernière décennie.

Mes Aynak est un test de faisabilité de l’exploitation des gisements de minéraux de l’Afghanistan, estimés à plus d’un billion de dollars, qui comprennent également du lithium, du fer et du cobalt. Selon les initiés de la MCC, il faudrait cinq à six ans pour mettre Mes Aynak en service, mais le projet restera en suspens jusqu’à ce que les problèmes de sécurité soient résolus. Les problèmes vont au-delà de l’instabilité politique. La MCC a reproché aux autorités afghanes précédentes de ne pas avoir réussi à sécuriser les ressources vitales de phosphore et de charbon, en plus de tergiverser sur la relocalisation des villages, le déminage et l’excavation d’un sanctuaire bouddhiste. Pendant ce temps, la CNPC serait en train d’amortir et de se retirer de son projet pétrolier raté.

Quoi qu’il en soit, la Chine a moins envie que par le passé de gaspiller des sommes considérables dans des projets risqués à l’étranger. Les volumes d’investissement et de construction chinois à l’étranger sont en baisse depuis trois ou quatre ans, dans le cadre d’une répression plus large de la mauvaise gestion des fonds publics. Aujourd’hui, la Commission de supervision et d’administration des actifs d’État, qui possède la plupart des sociétés d’ingénierie engagées dans les projets de l’IRB, surveille attentivement leurs opérations à l’étranger. Le discours de Xi Jinping lors du troisième symposium « Belt and Road », en novembre, a réaffirmé la nécessité d’améliorer les contrôles des risques. Bien que Pékin soit certainement prêt à approuver le financement de projets considérés comme servant des objectifs stratégiques nationaux, il n’est pas pressé de se lancer en Afghanistan.

Un mariage de convenance

En octobre, la Chine et le Pakistan ont renouvelé leurs vœux diplomatiques. « L’histoire a pleinement prouvé que les deux pays sont les frères de fer les plus fiables », a déclaré Xi lors d’un appel téléphonique amical avec le Premier ministre Imran Khan. Les deux dirigeants ont souligné l’importance de faire avancer le corridor économique Chine-Pakistan, le projet phare de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

La Chine n’a pas d’alliés officiels, mais son amitié avec le Pakistan est exceptionnellement étroite. Les diplomates décrivent la relation bilatérale en termes sirupeux : elle est « plus profonde que l’océan le plus profond », « plus haute que la plus haute montagne » et « plus douce que le miel ». En 1982, la Chine a montré son ardeur en remettant suffisamment d’uranium enrichi aux scientifiques pakistanais pour leur permettre de construire deux bombes atomiques. En réalité, elle était moins motivée par l’amour du Pakistan que par l’inimitié partagée de l’Inde : Pékin et Islamabad manipulent depuis longtemps leurs affections mutuelles pour maintenir un rapport de force stratégique sur New Delhi.

Les deux parties ont également des préoccupations pressantes. L’économie pakistanaise est en difficulté et nécessiterait un financement extérieur brut de 52 milliards de dollars US en 2021-23. La dette extérieure a explosé pour atteindre 122 milliards de dollars, soit 41 % du PIB, contre 24 % en 2015 lors de l’annonce du CPEC. Le Fonds monétaire interne, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement ayant tous suspendu leurs prêts, Islamabad a besoin de l’argent chinois pour rester à flot. Pékin, quant à lui, est soucieux d’endiguer une série d’attaques qui ont tué des ingénieurs chinois travaillant sur le CPEC. Elle a également besoin de l’aide du Pakistan dans ses efforts pour empêcher l’Afghanistan de devenir une base pour des attaques terroristes en Chine même.

CPEC : une affaire importante, mais qui ne change pas la donne

Le CPEC était censé être la solution aux problèmes économiques du Pakistan. Shahid Abbasi, l’ancien premier ministre, l’a qualifié de « changeur de jeu » qui résoudrait la pénurie chronique d’énergie de son pays, atténuerait les goulets d’étranglement dans les transports et créerait des milliers d’emplois dans le secteur manufacturier. Pour la Chine, on a beaucoup parlé d’un nouvel oléoduc et gazoduc reliant Gwadar à Kashgar, qui lui permettrait d’importer des hydrocarbures directement via la mer d’Oman. Les pétroliers pourraient ainsi éviter le détroit de Malacca, stratégiquement vulnérable, cette voie de navigation très fréquentée, coincée entre la péninsule malaise et l’île indonésienne de Sumatra. La réalité, jusqu’à présent, est moins transformatrice.

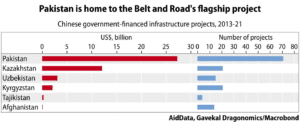

Côté positif, les entreprises de construction chinoises ont afflué au Pakistan depuis 2015, le transformant en l’emplacement le plus important au monde pour les projets BRI. Leurs ingénieurs sont en passe d’installer 8 800 MW de nouvelles capacités électriques, dont une partie est déjà reçue à Lahore via une ligne à haute tension de 900 km. Ils ont connecté les internautes d’Islamabad à l’aide d’un câble à fibres optiques transfrontalier de 820 km et ont creusé de nouvelles autoroutes dans le sol de la vallée de l’Indus. Les investissements chinois permettent de réaliser des infrastructures vitales comme promis.

Néanmoins, un rapport du CSIS faisant le bilan des progrès réalisés au cours des cinq premières années du CPEC conclut que le projet a été revu à la baisse. Sur les 122 projets annoncés, seuls 32 avaient été achevés en 2020, tandis que 22 autres étaient encore en construction. Des projets d’une valeur de 20 milliards de dollars américains ont été abandonnés, notamment un barrage, une centrale électrique au charbon et un gazoduc vers l’Iran. Jusqu’à présent, l’investissement total a été ramené d’un montant extrêmement ambitieux de 87 milliards de dollars à un montant encore impressionnant de 67 milliards de dollars. Le secteur industriel est le plus à la traîne, la construction de zones manufacturières n’ayant guère progressé. Les perspectives économiques du Pakistan n’ont pas été transformées et la croissance reste anémique.

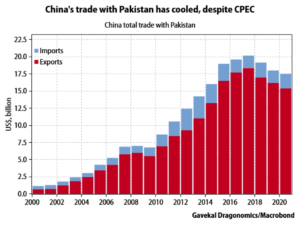

La Chine a également ressenti peu d’avantages économiques. Malgré tous les discours sur la construction d’un corridor, Pékin protège soigneusement sa porte arrière montagneuse avec le Pakistan, qui est enneigée une grande partie de l’année et sujette aux glissements de terrain. Elle n’a pas encouragé un plus grand flux de personnes, craignant qu’il n’apporte littéralement la mort (terroristes) et la maladie (Covid). Le commerce bilatéral a en fait diminué depuis 2017.

En outre, le document de planification du CPEC ne mentionne même pas d’oléoduc, qui nécessiterait de pomper le pétrole au-dessus du col de Khunjerab, haut de 4 700 m, l’un des passages frontaliers internationaux les plus élevés au monde. Outre le défi technique, il est également inutile étant donné les pipelines existants de la Chine avec le Turkménistan, le Kazakhstan, la Russie et le Myanmar.

Les pièges de l’endettement

Le CPEC subit également d’autres vents contraires. Pékin adopte une ligne dure à l’égard des nouvelles conditions de prêt et des arriérés croissants. Le dernier sommet bilatéral du CPEC a été retardé à plusieurs reprises, en partie seulement à cause de Covid. La plus grosse pierre d’achoppement est un désaccord sur le plan retardé de rénovation de la ligne ferroviaire de 1 733 km reliant Karachi à Peshawar, connue sous le nom de Main Line 1. Selon Pékin, le coût serait supérieur d’au moins 1 milliard de dollars à l’estimation de 6,8 milliards de dollars faite par Islamabad. La Chine, qui doit fournir 6 milliards de dollars de financement, fait pression pour prêter principalement en renminbi et à un taux commercial. Islamabad souhaite quant à lui un taux concessionnel en dollars américains, car le FMI ne reprendra son propre programme de renflouement de 6 milliards de dollars US, qui a été suspendu, qu’à la condition que le Pakistan ne contracte pas davantage de dettes commerciales.

Les difficultés financières sont encore compliquées par la réticence de Sinosure, l’assureur public chinois qui garantit la plupart des grands projets de la BRI, à garantir la ligne principale 1 et six projets électriques d’une valeur de 5 milliards de dollars supplémentaires. Ayant demandé un allègement de sa dette pour satisfaire aux conditions de prêt du G20, Islamabad ne peut fournir ses propres garanties souveraines. Pékin refuse également de renégocier les coûteux accords d’achat d’électricité qui ont mis le Pakistan en difficulté pour rembourser 1,5 milliard de dollars aux producteurs d’électricité indépendants chinois. C’est une histoire familière de malheur financier pour le Pakistan, qui a demandé et reçu des renforts de la Chine, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis depuis qu’Imran Khan est devenu Premier ministre en 2018.

Khan est arrivé au pouvoir en tant que grand critique du CPEC, accusant le gouvernement précédent de corruption dans l’accélération des projets à des conditions favorables à la Chine. Il a mis en place un comité spécial chargé d’examiner tous les contrats du CPEC et a été largement critiqué pour le ralentissement de la construction qui s’en est suivi. Mais lorsque la détresse financière a commencé à se faire sentir, son gouvernement n’a eu d’autre choix que de redoubler d’efforts pour le CPEC. En 2020, Islamabad a farouchement rejeté les critiques américaines selon lesquelles le CPEC ferait peser sur le Pakistan le poids d’une lourde dette chinoise. Aujourd’hui, il semble plus désireux d’insuffler un nouvel élan au projet que Pékin, qui soumet tous les projets de la BRI à un examen réglementaire plus rigoureux.

Bombes, fusils et vaches à lait

Khan doit maintenir le CPEC sur les rails pour apaiser les puissants chefs militaires de son pays, pour qui l’initiative est une vache à lait. La Frontier Works Organization, l’unité de construction de l’armée pakistanaise, a le monopole de tous les projets dans les zones à risque – comme les routes menant au port de Gwadar, qui traversent la province méridionale rétive du Baloutchistan. En 2020, Khan a fait adopter un projet de loi controversé visant à transférer le contrôle des projets du CPEC du ministère civil de la planification et du développement à une nouvelle autorité du CPEC dirigée par un général de l’armée à la retraite. Bien que Khan ait limogé le général cet été après qu’il n’ait pas réussi à faire avancer les projets retardés, les chefs militaires conservent une influence considérable.

La Chine doit elle aussi travailler en étroite collaboration avec l’armée pakistanaise pour atteindre ses objectifs en matière de sécurité. Elle veut à la fois assurer la stabilité sur sa frontière occidentale et empêcher le soutien transfrontalier au séparatisme ouïghour. Le retrait des États-Unis d’Afghanistan a accru l’anxiété. Les militants utilisent depuis longtemps les zones tribales frontalières sans foi ni loi entre le Pakistan et l’Afghanistan comme sanctuaire, et Pékin craint que la prise de pouvoir par les Talibans ne permette aux organisations terroristes de lancer encore plus facilement des attaques depuis le sol afghan. Pékin espère que les relations étroites que le Pakistan entretient avec les talibans, notamment par l’intermédiaire de l’agence de renseignement Inter-Service, qui est dirigée par des chefs militaires, lui permettront d’exercer une influence en Afghanistan par procuration.

Le CPEC a apporté ses propres problèmes de sécurité. En juillet, une explosion dans un bus navette a tué neuf ingénieurs chinois travaillant sur un barrage hydroélectrique dans le nord du Pakistan. En avril, les talibans pakistanais ont perpétré un attentat suicide meurtrier dans un hôtel de Quetta où se trouvait l’ambassadeur de Chine. En 2019, des séparatistes du Baloutchistan ont abattu huit Chinois dans un hôtel de Gwadar, après avoir précédemment ciblé le consulat chinois de Karachi. Si l’Afghanistan sombre dans le chaos, le CPEC en ressentira les retombées. Le Pakistan a enregistré 80 attaques transfrontalières au cours du premier semestre de cette année, soit quatre fois plus qu’à la même période en 2020. Pékin doit renouveler ses efforts antiterroristes au Pakistan et en Afghanistan pour assurer la sécurité de ses citoyens.

Un diamant stratégique dans le désert

L’autre préoccupation de la Chine est d’ordre stratégique, Gwadar étant le prix le plus précieux. Dans les années 1980, les stratèges soviétiques rêvaient de transformer cet avant-poste sablonneux sur la mer d’Oman en un conduit pour l’exportation de pétrole et de gaz depuis l’Asie centrale. En 2000, le général Pervez Musharraf, chef militaire du Pakistan, a persuadé la Chine de financer la construction d’un port en eau profonde. Après son ouverture en 2007, le port est resté coupé du reste du pays et a été à peine utilisé. Les investissements chinois sont censés changer tout cela, mais de nombreux analystes doutent que Gwadar devienne un jour un succès commercial. En tout cas, il est peu probable qu’il devienne une plaque tournante du commerce chinois.

Pour Pékin, cependant, là n’est pas la question. Gwadar lui apporte potentiellement quelque chose de bien plus précieux : un pied stratégique dans l’océan Indien, à proximité des voies de navigation du golfe Persique. Le port ne deviendra peut-être jamais officiellement une base navale chinoise, mais c’est l’accès naval qui compte. De là, la marine chinoise peut protéger les pétroliers qui négocient le détroit d’Ormuz et projeter sa puissance en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Tant que la Chine maintient sa relation fraternelle avec le Pakistan, Gwadar pourrait un jour fournir un complément naval utile à Djibouti, actuellement sa seule base militaire à l’étranger. Pékin pense manifestement qu’il s’agit d’une couverture géopolitique qui vaut la peine d’être payée.

Les pipelines à travers le désert

Lorsque les Hongkongais allument leurs woks, il y a de fortes chances qu’ils brûlent du gaz en provenance du Turkménistan. Depuis 2013, la ville s’approvisionne en grande partie dans le plus long gazoduc du monde, qui serpente sur 8 600 km au sud-est de la frontière chinoise avec le Kazakhstan. Là, il se raccorde au gazoduc Asie centrale-Chine, qui pompe le gaz naturel sur 1 830 km depuis les rives du fleuve Amu Darya, plus connu depuis l’Antiquité sous le nom d’Oxus.

Les investissements énergétiques de la Chine en Asie centrale, réalisés pour la plupart bien avant le lancement de « la Ceinture et la Route », sont importants. Depuis une dizaine d’années, la Chine contrôle une grande partie de l’industrie pétrolière du Kazakhstan et constitue le marché dominant pour les exportations de gaz de la région. Avec la flambée des prix mondiaux du gaz, la prochaine grande question est de savoir si Pékin s’engagera enfin à construire un nouveau gazoduc à partir du Turkménistan – ou si elle préférera le gaz russe de Sibérie.

Remplacer la Russie par la Chine

Pékin est un acteur majeur du marché de l’énergie en Asie centrale depuis 2005, lorsque l’acquisition de PetroKazakhstan par la CNPC, pour un montant de 4,2 milliards de dollars, a fait du jour au lendemain du Kazakhstan la deuxième base de production pétrolière étrangère de la Chine. Un oléoduc de 2 800 km a été inauguré l’année suivante, permettant de pomper le pétrole de la mer Caspienne vers le Xinjiang. Puis, pendant la crise financière mondiale de 2008-2009, la China Exim Bank et la CNPC ont accordé des prêts jumelés de 5 milliards de dollars à la Development Bank of Kazakhstan et à KazMunaiGas, la compagnie pétrolière nationale. Après avoir racheté des producteurs de pétrole frappés par l’effondrement mondial des prix, la CNPC s’est retrouvée à contrôler un quart de la production pétrolière du Kazakhstan.

En 2013, la CNPC a payé 5 milliards de dollars pour une participation de 8,3 % dans le champ pétrolier géant de Kashagan, premier fruit d’un « partenariat stratégique » avec KazMunaiGas. Ce champ de la Caspienne était la plus grande découverte de pétrole depuis plusieurs décennies, avec des réserves récupérables estimées à 13 milliards de barils. Se fondant sur les prévisions selon lesquelles les exportations vers la Chine atteindraient 20 millions de tonnes d’ici 2020, le président du Kazakhstan a évoqué la perspective de construire un deuxième gazoduc. Mais une série de fuites de gaz coûteuses a retardé la production à Kashagan, et les livraisons à la Chine se sont depuis stabilisées à environ 10 millions de tonnes par an, soit un peu plus de 10 % de la production du Kazakhstan. La CNPC reste un acteur important dans le pays, mais elle achemine la majeure partie de sa production de pétrole en Europe.

La Chine domine davantage le marché du Turkménistan, le mastodonte gazier de la région. Autrefois bastion de la société russe Gazprom, le Turkménistan s’est résolument tourné vers la Chine en 2009, lorsque la CNPC a ouvert un gazoduc vers la ville frontalière chinoise de Khorgos. Deux lignes parallèles ont été mises en service en 2010 et 2014, portant la capacité annuelle à 55 millions de mètres cubes. La China Development Bank a financé 50 % du coût total du gazoduc, soit 14 à 20 milliards de dollars, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan remboursant leurs parts en gaz. Le Turkménistan a indiqué qu’il avait finalement remboursé sa dette de 8,1 milliards de dollars à la Chine cet été.

Avant l’arrivée de la Chine, les exportateurs de gaz de la région dépendaient du gazoduc Asie centrale-Centre de l’ère soviétique, qui reliait le nord à la Russie. Moscou utilisait son monopole pour acheter presque tout leur gaz et le réexporter à un prix beaucoup plus élevé. Déterminé à se libérer de l’emprise de la Russie, le Turkménistan a accepté de livrer 40 milliards de mètres cubes à la Chine chaque année pendant 30 ans. Pour remplir son contrat, il a dû réduire ses livraisons à la Russie à presque rien. Le résultat est que le Turkménistan est désormais dangereusement dépendant de la Chine, qui reçoit quelque 85 % de ses exportations de gaz. En se détachant de Moscou, il s’est enchaîné à Pékin.

L’économie de la ligne D

Aujourd’hui, la Chine est le premier partenaire commercial et d’investissement des cinq républiques d’Asie centrale. Sur le plan économique, si ce n’est militaire, elle a surclassé la Russie dans sa propre arrière-cour. Le commerce total de la Chine avec les cinq républiques d’Asie centrale a dépassé 46 milliards de dollars en 2019, éclipsant les 29 milliards de dollars de la Russie, et a connu une croissance rapide jusqu’à ce qu’il soit perturbé par la pandémie en 2020.

Pour le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan, les relations économiques sont toujours dominées par l’énergie, malgré les intérêts croissants de la Chine dans les infrastructures et l’immobilier. Le Tadjikistan et le Kirghizstan, les petits pays de la région, dépendent des entreprises chinoises pour construire leurs réseaux de transport et d’électricité. Ceux-ci sont financés principalement par des prêts des banques politiques chinoises. Ils comptent également sur les négociants-navettes chinois pour approvisionner leurs marchés de gros en marchandises bon marché, qui sont ensuite réexportées avec profit. En outre, ils attendent avec impatience la confirmation de la ligne D du gazoduc Asie centrale-Chine, qui traverserait les deux pays et pourrait donner lieu à des droits de transit lucratifs.

Le gazoduc proposé, d’un coût de 6,7 milliards de dollars, desservira le gigantesque champ gazier de Galkynysh, le deuxième plus grand du monde, où CNPC joue un rôle croissant dans la production aux côtés de Petronas. Il est plus court que les trois lignes existantes mais empruntera un itinéraire plus au sud, à travers un terrain plus difficile. La section traversant les montagnes du Tadjikistan nécessitera à elle seule 42 tunnels d’une longueur totale de 64 km. La ligne pompera 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, ce qui portera la capacité annuelle totale des gazoducs Asie centrale-Chine à 85 milliards de mètres cubes.

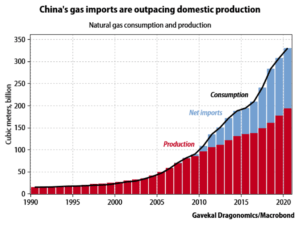

L’économie du gazoduc repose sur l’augmentation rapide de la consommation de gaz de la Chine, qui devrait atteindre 380 milliards de mètres cubes d’ici à la fin de 2021, contre 330 milliards de mètres cubes en 2020. Pour mettre cela en perspective, cette seule augmentation équivaut à la moitié de la consommation annuelle de l’Allemagne, le plus grand consommateur de gaz d’Europe. CNPC et BP prévoient toutes deux que la demande chinoise doublera presque pour atteindre 610 milliards de mètres cubes en 2035. Le gaz est considéré comme le « combustible relais » qui aidera la Chine à se détourner du charbon et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Les importations représentent déjà plus de 40 % de la demande chinoise et augmentent plus rapidement que la production nationale.

Une cérémonie de pose de la première pierre de la ligne D a eu lieu au Tadjikistan en 2014 déjà, mais la construction a été constamment retardée. Pékin n’a pas encore signé la décision finale d’investissement, sans doute effrayé par plusieurs années de prix bas du GNL. Mais la récente flambée des prix mondiaux du gaz devrait accroître la viabilité du projet. L’ICIS, une agence de renseignements sur les matières premières, a estimé fin juillet que la Chine payait environ 195 dollars par millier de mètres cubes pour le gaz du Turkménistan, soit moins de la moitié du prix spot du GNL de 426 dollars. Depuis, le prix du GNL a plus que doublé.

Un Etat vassal ermite

L’Oxford Institute for Energy Studies a prédit en 2019 que la Chine finirait par devoir construire la ligne D pour satisfaire l’envolée de la demande de gaz, mais qu’il était peu probable qu’elle soit mise en service avant la fin des années 2020. La Chine se concentre actuellement sur l’augmentation des importations de gaz en provenance de Russie via la ligne « Power of Siberia » de 3 000 km, qui devrait livrer 10 milliards de mètres cubes cette année, pour atteindre 38 milliards en 2025. Moscou fait pression pour construire une deuxième ligne d’une capacité supplémentaire de 50 milliards de mètres cubes, qui pourrait devenir un concurrent sérieux de la ligne D. Il est peu probable que Pékin donne son accord pour les deux.

Le résultat est que la Chine est prête à s’emparer de la majeure partie de toutes les exportations supplémentaires de gaz d’Asie centrale qui seront un jour mises en service. La dépendance déjà malsaine du Turkménistan vis-à-vis de la Chine ne fera que s’accroître. Le champ gazier de Galkynysh dispose de réserves suffisantes pour augmenter les volumes de production du Turkménistan des 30 milliards de mètres cubes nécessaires par an, mais il pourrait avoir besoin d’une aide au développement plus importante de la part de la CNPC pour y parvenir, ce qui ne ferait qu’accroître cette dépendance excessive. Le danger pour le Turkménistan – un État ermite farouchement indépendant – est qu’il soit réduit à un vassal énergétique chinois. Quoi qu’il en soit, l’avenir économique de l’Asie centrale semble lié à la Chine.

Conclusion

La Chine balaie l’échiquier d’Asie centrale comme une reine, acquérant des actifs et renforçant son influence. Elle y est un acteur majeur depuis plus d’une décennie, mais sa présence ne se fait sentir qu’aujourd’hui aux quatre coins de l’échiquier, notamment en Afghanistan. Les investissements de la Chine dans l’énergie, les pipelines, les centrales électriques, les routes et les chemins de fer ont réaligné la région sur un axe est-ouest, après de nombreuses années d’orientation vers le nord de la Russie.

Dans le domaine de la sécurité, la Chine doit jouer aux côtés de la Russie, un chevalier grisonnant mais bien armé. Le retrait des forces américaines permet aux deux pays de consolider leur position dominante en Asie centrale. La division du travail entre « le porte-monnaie et le fusil » a permis de contenir les frictions géopolitiques, mais la menace afghane oblige la Chine à renforcer sa présence sécuritaire. Cela pourrait soit exacerber les tensions et aggraver l’instabilité régionale, soit ouvrir la voie à un partenariat informel entre Pékin et Moscou. Les premiers signes indiquent qu’un partenariat, y compris une coopération militaire, est à l’ordre du jour.

La réputation locale de la Chine n’a été que légèrement affectée par l’incarcération de musulmans au Xinjiang, même si des citoyens kazakhs ont été entraînés dans le programme de rééducation forcée de Pékin. Au début de l’année, des manifestants ont bloqué pendant des mois le consulat de Chine à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. En mars, des militants anti-chinois ont été arrêtés lors de manifestations dans plusieurs villes. Mais la question n’a pas réussi à s’imposer sur le plan politique et ne montre aucun signe de dérive dans les relations de Pékin avec le Kazakhstan ou d’autres gouvernements d’Asie centrale.

Aussi déplaisant que cela puisse paraître aux détracteurs de Pékin, la réalité est que l’Asie centrale a besoin d’une forte présence chinoise, en particulier en Afghanistan. En 2020, environ 80 % du budget de l’État afghan, qui s’élevait à 5,5 milliards de dollars, était financé par les États-Unis et les donateurs internationaux. Cet argent s’est tari et pourrait ne pas revenir tant que les talibans resteront au pouvoir. L’Afghanistan aura besoin d’une aide économique substantielle de la Chine pour avoir une chance de se reconstruire.

Pour l’instant, cet avenir semble bien lointain. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies estime que 23 millions d’Afghans souffrent de faim aiguë et que 9 millions sont au bord de la famine. Si la crise humanitaire s’aggrave, le monde peut s’attendre à un nouvel exode de réfugiés afghans. Si la gouvernance s’effondre, l’Afghanistan pourrait à nouveau devenir un refuge pour les terroristes internationaux. Le Pentagone craint qu’Isis-K, la branche locale de l’État islamique, n’ait la capacité de mener des attaques extérieures en 2022. Al-Qaida pourrait suivre d’ici un an ou deux. Si la Chine ne soutient pas son voisin défaillant, une catastrophe pourrait s’ensuivre.

À lire également

L’espace-temps du terrorisme et de l’insurrection victorieuse en Afghanistan