Make America Great Again. Avons-nous vraiment compris tout ce qui se cachait derrière ce slogan remis à l’ordre du jour ? Parce que Trump ne court pas après l’Amérique des années 1950, il poursuit le songe qu’un autre avait, avant lui, rêvé. Autrement dit, Trump suit les traces de Reagan. Cette nostalgie d’un âge d’or perdu est une véritable petite rengaine qui vibrionne tantôt en sourdine, tantôt avec tambour et trompette.

Article paru dans le no56 – Trump renverse la table

Quand Ronald Reagan entre en scène, les États-Unis ploient sous un faisceau entremêlé de crises : économie, société, international : rien ne va ! En 1980, l’inflation atteint les 13,5 %, le chômage est de 7 % et le pays sort, avec peine, d’une période de stagflation. Face à ce sombre tableau, Reagan tente de rebâtir l’identité américaine autour de ce qu’il considère, à juste titre ou à fausse raison, comme les grandes heures de l’Amérique.

Dès sa première campagne, le futur président sembla vouloir mettre ses pas dans le modèle reaganien. Après le relatif désenchantement des années Obama, la porte de l’espoir venait de se refermer et l’idéalisme en politique avait besoin d’être redéfini. Donald Trump ne proposait plus de se tourner vers l’avenir, comme l’avait envisagé Obama, mais de regarder en direction du passé. Là est la terre promise, des champs d’or à perte de vue et des fleuves de dollars.

La carte et le territoire. Father knows best

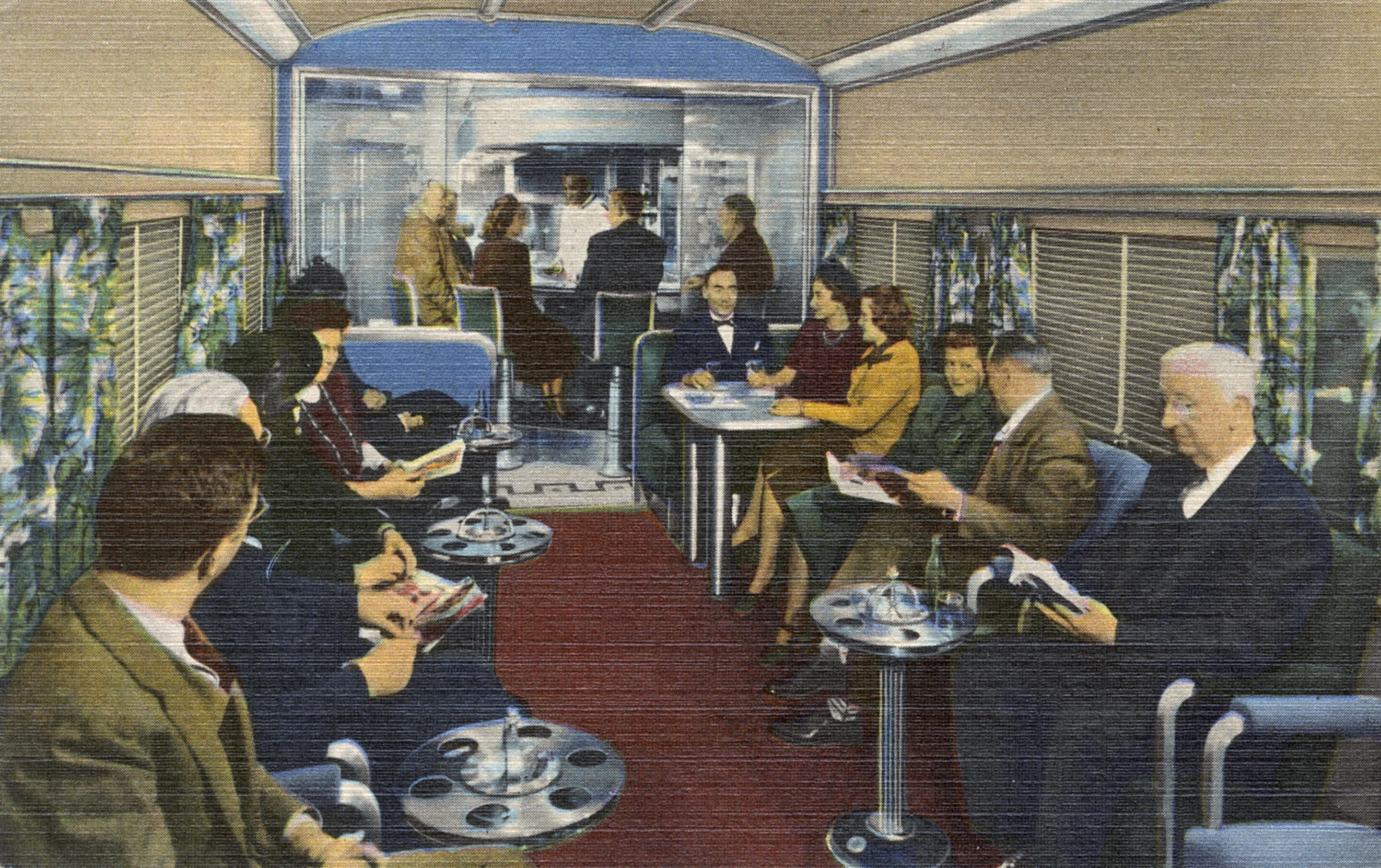

Pour beaucoup, les années 1950 représentent l’image idéale de l’Amérique heureuse. Dotée d’une population de 151 millions d’habitants et peuplée à 89,5 % de Blancs non hispaniques, l’Amérique d’antan a forcément un petit feeling Mad Men. La population caucasienne est omniprésente, au cœur même de la société pourrait-on dire, et la ségrégation raciale bat encore son plein dans le sud du pays. Les villes restent divisées par quartiers de couleur. White d’un côté, colored de l’autre et la paix sociale est préservée ! Du moins sur le papier.

Cette ségrégation de fait est d’ailleurs renforcée par une politique immobilière discriminatoire où seul 1,4 % des prêts immobiliers alloués vont à des Afro-Américains. Dans son ensemble, la classe ouvrière prédomine et un tiers de la main-d’œuvre officie dans l’industrie manufacturière.

À lire aussi : Podcast ; L’Amérique avec Trump. Jeremy Ghez

Les États de la Sun Belt (Californie, Texas) connaissent une forte croissance industrielle quand la Rust Belt entame déjà son déclin : les années sombres restent à venir, mais il règne comme un avant-goût de rouille dans l’air.

Les agglomérations connaissent un fort essor urbain avec la construction massive de logements dans ce qui n’est pas encore tout à fait (mais qui le deviendra bientôt) le stéréotype de la banlieue pavillonnaire. Et à l’intérieur de chaque foyer, une famille sur qui repose le socle fondateur de l’ordre social, mais en dehors de ces confortables pavillons, l’époque est parcourue par des tensions raciales et des luttes sociales. Il y a comme une contradiction de trop entre les idéaux démocratiques et la réalité brute. Les exclus se méfient et ils ont raison, l’American Dream a déjà du plomb dans l’aile.

Question migration, Trump a raison : l’Amérique de 1950 était loin d’être une terre d’accueil et adoptait plutôt le profil d’une forteresse soucieuse de ses frontières. L’émigration était alors régie par des quotas fondés sur la seule nationalité et 250 000 personnes par an, pas plus, obtenaient le précieux sésame d’une entrée avalisée. En 1954, le pays connut même une opération d’envergure (opération Wetback) où plus d’un million de travailleurs agricoles (mexicains pour la plupart) furent ramenés, de force, de l’autre côté du Rio Grande.

Morning America

À l’aube des années 1980, premiers changements. La population américaine avoisine les 227 millions d’habitants et la proportion de Blancs non hispaniques chute à 80 %. Malgré d’indéniables avancées législatives, la ségrégation persiste. La société américaine vient d’entamer sa mue et délaisse le système industriel pour se jeter dans les bras du secteur tertiaire. Adieu les cols bleus, bienvenue aux messieurs en col blanc ! Et « messieurs » est bien le bon terme puisque, même si les femmes travaillent de plus en plus, la parité n’est pas encore là.

Les États de la Sun Belt ne cessent de se renforcer, quand ceux de la Rust Belt n’en finissent plus de se couvrir de vert-de-gris. Detroit devient le triste symbole d’une industrie qui n’en finit plus d’agoniser. Une Amérique meure et son cadavre reste sur la place. Les zones d’influence se déplacent à l’ouest (suivant les politiques de dérégulation et d’allègements fiscaux) quand le Midwest et le Nord-Est entament une semi-hibernation.

Tatillons de l’émigration, fermez les yeux ! On estime alors à plus de 3 millions les immigrés rentrés illégalement sur le sol américain. Bon gré, mal gré, en 1986, l’Immigration Reform and Control Act (IRCA) fait le choix – audacieux – d’offrir l’amnistie et un titre de séjour légal à ces 3 millions d’illégaux ! Reagan est un libéral et, au fond, qu’importe la couleur et l’origine de la main-d’œuvre… tant que celle-ci n’est pas chère !

Melting-pot

En 2020, la population des États-Unis atteint les 331 millions d’individus et les Blancs non hispaniques représentent désormais moins de 60 % de la population. La répartition territoriale met en avant la persistance d’une certaine ségrégation résidentielle qui culmine avec la montée des ethnoburbs. Plus que jamais, les inégalités économiques se font (et se savent) flagrantes : les pauvres d’un côté, les riches de l’autre. Entre les deux, les barrières des résidences privées dûment surveillées : cachez ces démunis que je ne saurais voir.

Quant aux États du sud et de l’ouest, ils poursuivent leur envol et misent sur le tout technologique, tandis que le Midwest connaît un petit regain de vitalité avec la mise en place de politiques protectionnistes visant à revivifier l’industrie manufacturière pour un succès… des plus mitigés.

À lire aussi : Dans la tête de Susie Wiles, le cerveau de Trump

D’un point de vue politique, l’Amérique est plus que jamais polarisée entre des États « bleus » et des États « rouges » devenus irréconciliables. Une partie de l’Amérique rouge est nostalgique d’un passé (de « son » passé) évanoui quand, au contraire, l’autre partie vibre au rythme de Black Lives Matter ou encore de MeToo. Rien de commun entre ces deux rivales : au mieux l’indifférence, au pire la haine.

Cheval de bataille de Trump, le président met à nouveau l’accent sur la sécurisation des frontières. La construction du mur devient rapidement l’emblème (incomplet) d’une ambition (tout aussi incomplète) tant juguler les flux migratoires revient à arrêter une avalanche avec une passoire.

Wall Street, Silicon Valley : l’Amérique côté dollar. Social security is not a dole

Les années 1950 semblent être la décennie de la prospérité économique. La vraie. Celle qui fait rêver. Entre 1950 et 1960, le PIB croît en effet de 40 %, le taux de chômage ne dépasse pas les 4 % et les salaires augmentent de manière régulière. Bref, les fifties inaugurent avec une joie aussi démesurée que décomplexée la consommation de masse. Par ailleurs, le gouvernement favorise l’accès à la propriété : le GI Bill permet à 4,3 millions de vétérans d’obtenir des prêts pour l’achat de leur propre maison. C’est que l’American Way of Life se fait volontiers consumériste. Cependant, cette prospérité est inégalement répartie et le taux d’imposition connaît un sommet avec un maximum de 91 % sous Eisenhower ! Car, ironie du sort, on n’obtient pas de si bons résultats sans un petit soupçon de socialisme. C’est, justement, ce taux d’imposition si peu libéral qui permet la mise en place de chantiers d’ampleur dans l’aménagement du territoire et évite d’avoir recours à un endettement massif.

Government is not the solution to our problem ; government is the problem

Avec l’arrivée de Ronald Reagan, l’économie subit une franche transformation : voici venu le temps des Reaganomics qui amènent avec elles réductions massives d’impôts (on passe de 70 % de taux d’imposition à… 28 %) et déréglementation décomplexée. C’est le règne du cash, de l’argent roi et des dollars faciles. Le PIB enfle chaque année de 3,4 % et tant pis si cet accroissement s’accompagne d’un affaiblissement structurel qui coûtera cher à la génération suivante. Quant à la dette publique, elle explose (passant de 33 % du PIB début 1980 à 53 % à la fin de la décennie). En bref, le déficit budgétaire devient la norme et cette gestion financière un peu folle exacerbe les inégalités économiques, puisque les réductions d’impôts bénéficient généralement aux plus riches. Les premiers jalons des inégalités sont placés. Et cela pour les décennies à venir.

À lire aussi : Comment l’Amérique change de carte politique

America first

Aux premiers abords, Donald Trump semble proposer une feuille de route tout droit sortie d’un scénario des années 1950. Son ambition, loin d’être une simple copie du rêve reaganien, est l’amplification – souvent plus crue et directe – d’un passé entièrement réinventé. La croissance, ça se mérite ! D’ailleurs, c’est surtout une histoire de volonté. On est winner ou on ne l’est pas. Et s’il promet de revenir à la puissance de l’Amérique victorieuse des fifties, Trump insiste surtout sur la sauvegarde d’une culture blanche « en voie de disparition ». Il n’est pas qu’un simple politique, il est le messie d’une Amérique en perte de repères. Et ses aficionados n’ont de cesse de rappeler les réussites de son premier mandat : une industrie qui reprit un peu du poil de la bête et un taux de chômage tombé en 2019 sous la barre des 3,5 %. Les entreprises et les financiers se réjouissent encore de la Tax Cuts and Jobs Act de 2017, qui abaissa le taux d’imposition des entreprises de 35 à 21 % tout en offrant des réductions d’impôts aux particuliers (du moins les plus nantis). Las, la croissance fut de courte durée et avant même la pandémie de Covid-19, la dette publique passa de 77 % du PIB en 2017 à 98 % en 2020. Les politiques protectionnistes de Trump (en premier lieu la hausse des tarifs douaniers) eurent parfois un effet pervers. S’il est vrai que les secteurs du charbon et de l’acier furent stimulés, cela fut au détriment du reste des consommateurs qui payèrent le coût des surtaxes.

Les ennemis de l’Amérique. The threat is from the East

La société, dans son entier, s’organise autour d’une menace aussi colossale que glaciale : j’ai nommé la guerre froide. La doctrine du containment est appliquée et il faut à tout prix contrer l’expansion de l’influence soviétique et de la menace bolchevique. Sous les présidences de Truman et d’Eisenhower, les États-Unis renforcent l’OTAN et mènent des interventions militaires un peu partout à travers le globe. C’est l’époque – mi-réelle, mi-fantasmée – où la CIA se permet de piloter en sous-main des coups d’État (l’Iran en 1953, le Guatemala en 1954) afin de renverser des gouvernements considérés, à tort ou à raison, comme étant procommunistes. Cette crainte du péril rouge justifie une politique extérieure farouchement interventionniste. Les autres pays comptent peu face à la puissante Amérique. Le pays a des armes et compte bien le faire savoir !

À lire aussi : Podcast ; États-Unis : la guerre économique au cœur de l’élection

We win, they lose

En 1980, l’Union soviétique reste LA principale némésis et la doctrine Reagan soutient – avec une passion intacte – les mouvements anti-communistes partout à travers le globe. L’Amérique voit grand et le monde est un champ de bataille à sa taille. Tant pis si le traumatisme de la guerre du Vietnam hante encore les esprits et qu’une partie de la jeunesse ne souhaite plus vivre dans un pays qui met, au premier plan, ses canons.

I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East

De nos jours, l’ennemi des États-Unis est nulle part en particulier et partout en général. L’Amérique va-t-en-guerre n’est plus, mais pourrait bien advenir à nouveau. Parce que si la politique extérieure de Trump a longtemps promu une approche nationaliste et protectionniste, on ne sait désormais plus sur quel pied danser. Quelle invraisemblable valse, en coulisses, se prépare ? Qu’attendre de ce président qui n’hésite pas à retirer les États-Unis de l’Accord de Paris, à claquer la porte sur l’accord nucléaire iranien et à menacer (et à de nombreuses reprises !) de lâcher l’OTAN ? Il est aussi instable qu’un feu follet, personne ne parvient à anticiper ses envies ou à canaliser ses pensées.

Sans compter que nombreuses escarmouches avec des pays tels que la Chine, l’Iran ou la Russie ne sont pas là pour faire baisser la pression. Puis, patatras ! tout se dégrade encore. Début 2025 fut marqué par une pugnacité expansionniste qui en a laissé plus d’un baba. Sur le carreau, les grands stratèges. Enfoncés les messieurs de la diplomatie. Entre autres lubies : l’annexion du Canada, la reprise en main du canal de Panama et la gloutonne envie d’absorber le Groenland. Rien que ça !

À lire aussi : Le Groënland deviendra-t-il le 51e État américain ?

Plus grave encore, l’Amérique se sent attaquée de l’intérieur par une partie de ses propres citoyens qu’elle ne reconnaît décidément plus. À moins que cela ne soit l’inverse. Entre conservateurs et wokistes, la hache de guerre est déterrée et ne risque pas d’être si tôt réenterrée. Alors qu’attendre de cette nouvelle présidence Trump ? Comme souvent, avec lui, ce risque d’être tout ou rien. L’eau tiède n’est guère faite pour lui. Faites vos jeux, rien ne va plus !

Les États-Unis entament leur nouvelle métamorphose tandis que l’Europe et le reste du monde observent, attentifs et médusés, la mue opérer. Est-ce un dragon ou un papillon mal embouché qui sortira de la chrysalide ? Pour l’instant nul ne le sait, mais il est à parier qu’encore une fois, la fille rebelle de mère Europe parvienne à tous nous surprendre et à nous supplanter.