La puissance d’un pays repose sur de nombreux facteurs, mais, parmi eux, il en est un qui est essentiel : l’intelligence de sa population. L’alphabétisation, la capacité à faire des études longues et exigeantes, à disposer d’écoles de haut niveau et d’une transmission des connaissances sont autant d’éléments qui assurent un haut degré d’intelligence. À partir de là, il est possible d’innover, d’inventer, de se spécialiser dans des domaines complexes et ardus. La formation ne se limite pas à la période enfantine et adolescente, mais est un enjeu crucial tout au long de la vie de la personne.

L’intelligence doit aussi s’entendre comme la capacité à capter des informations, à les traiter et à s’en servir pour développer des activités nouvelles. Le renseignement, qu’il soit étatique ou professionnel, est une nécessité de survie et de victoire. Il n’y a pas de guerre aujourd’hui, qu’elle soit économique ou militaire, qui ne puisse se gagner sans une capacité de renseignement optimal.

L’engagement scolaire : une longue histoire

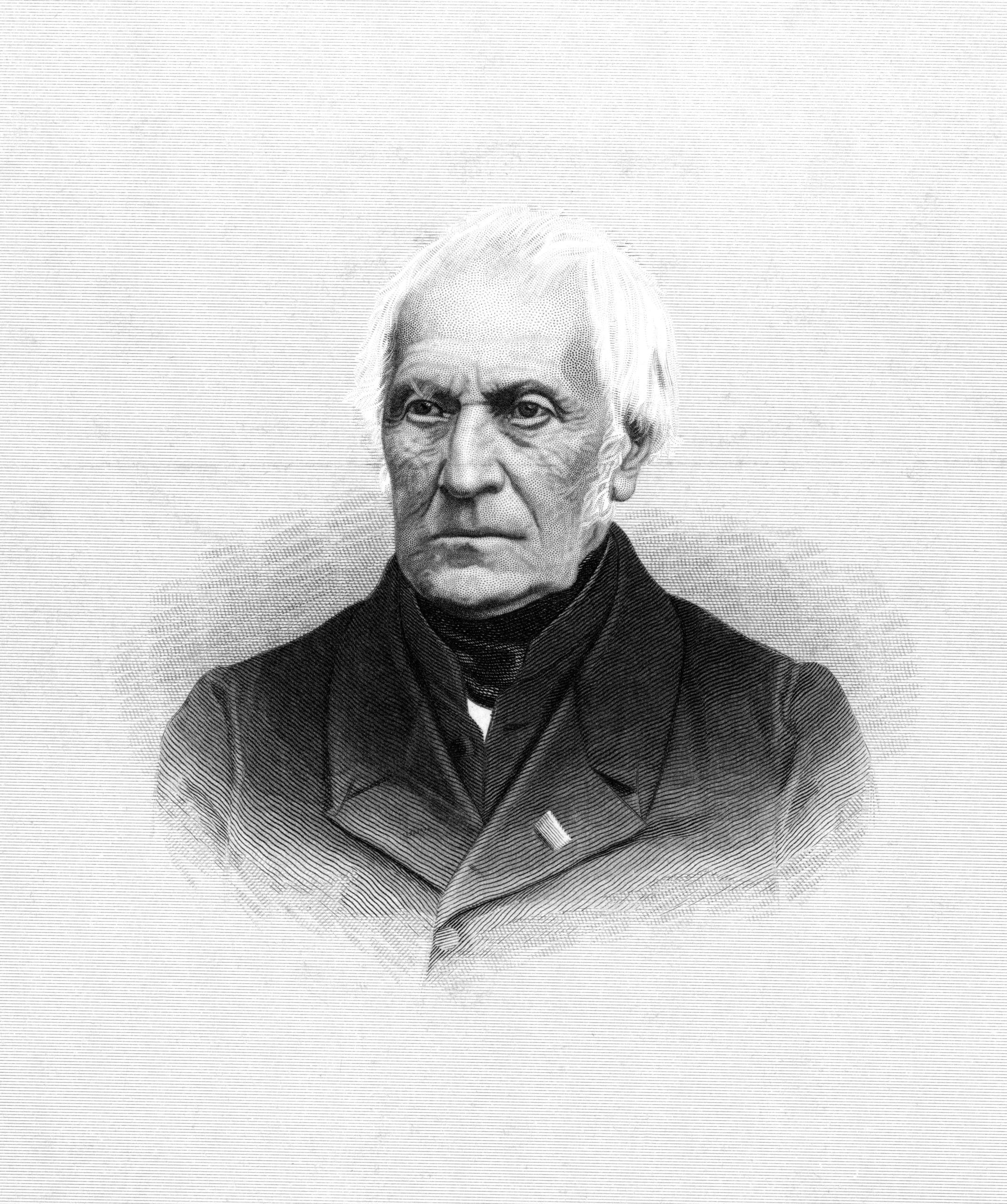

Sans traiter de la période de l’Ancien Régime, pourtant féconde en innovations et en encadrements scolaires, la période contemporaine montre une continuité dans l’engagement scolaire en France. La première grande loi scolaire (1833) est portée par l’historien François Guizot, sous le règne de Louis-Philippe. Il demande que toutes les communes disposent d’une école, que celle-ci soit gérée par la commune elle-même par une association privée (très souvent une congrégation religieuse). Nombreuses sont les congrégations religieuses enseignantes à se relancer après la parenthèse révolutionnaire, ce qui leur permet d’accueillir de nouveau des enfants. Les communes prennent en charge les frais de scolarité des plus pauvres. Si l’on observe des disparités régionales quant au taux d’alphabétisation, cela est dû aussi à la difficulté qu’il y a à convaincre certains parents de l’utilité d’envoyer leurs enfants à l’école. La présence sur les bancs retire de la main-d’œuvre pour les travaux des champs, jugés bien plus prioritaires. La loi portée par Alfred de Falloux (1850) renforce la loi Guizot et la liberté d’enseignement. Le dispositif législatif est complété par les mesures prises par Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique sous le Second Empire, de 1863 à 1869. Le cadre législatif mis en place par ces trois personnes encourage la création d’écoles, le dynamisme des universités, l’essor des congrégations religieuses enseignantes. Si bien qu’en 1870, quasiment tous les enfants sont scolarisés, y compris les filles. Jules Ferry s’insère dans ce cadre législatif existant, mais y apporte une nouveauté. Voulant faire de l’école le creuset de l’idéologie républicaine et, à travers elle, façonner des républicains, il donne une tournure beaucoup plus philosophique et politique à l’encadrement scolaire, notamment en établissant le monopole de la collation des grades universitaires et en limitant la liberté scolaire, ce qui passe par l’expulsion hors de France des congrégations religieuses enseignantes. Le xxe siècle a connu toute une série de mesures qui ont cherché à réparer les problèmes de l’institution scolaire, sans que la philosophie générale portée par Jules Ferry ne soit remise en cause. En dépit d’une hausse constante des dépenses scolaires de l’État, les problèmes rencontrés par l’école ne semblent pas en mesure d’être réglés.

François Guizot.

Évolution des dépenses intérieures d’éducation (en milliards d’euros)

1980 : 74,4

1990 : 96,6

2000 : 129,9

2010 : 140

2018 : 157

Évolution des coûts moyens par élève

| Année | École | Collège | Lycée |

| 1980 | 3 010 | – | – |

| 1990 | 3 740 | 6 380 | 7 700 |

| 2000 | 5 270 | 8 030 | 11 190 |

| 2010 | 5 870 | 8 500 | 12 060 |

| 2018 | 6 820 | 8 780 | 11 200 |

A lire aussi : Education au patriotisme dans la Russie de Vladimir Poutine

Une concurrence internationale

Longtemps confinée à la sphère nationale, l’éducation supérieure est aujourd’hui un secteur en concurrence. Cela est rendu possible par des éléments techniques, notamment le processus de Bologne, initié en 1998, qui a conduit à la création, en 2010, de l’espace européen de l’enseignement supérieur, qui comprend 48 États, donc un certain nombre de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Ce processus a opéré une uniformité dans l’établissement des grades universitaires, en généralisant le système du LMD (licence, master, doctorat) et en permettant aux étudiants des pays membres d’effectuer plus facilement des semestres dans d’autres pays (principe des crédits ECTS). Cela a donc favorisé la mobilité étudiante, les échanges entre professeurs et centres de recherche et la concurrence des établissements supérieurs pour attirer les étudiants. Soit que ces établissements cherchent à attirer les meilleurs élèves, afin de maintenir leur rang international, soit qu’ils cherchent à remplir leurs promotions en faisant miroiter des formations d’excellence, l’étudiant étant devenu une ressource financière essentielle pour les établissements.

Le système scolaire français, qui conjugue universités, classes préparatoires, écoles supérieures de statuts juridiques différents, n’est pas toujours très clair ni très lisible pour les étrangers. De plus en plus, des rapprochements ont lieu entre universités et écoles supérieures, afin de former des « cluster » d’éducation, nom pompeux qui masque mal souvent une fuite en avant financière pour tenter de résister au chambardement du supérieur. En refusant une sélection fondée sur les résultats scolaires, l’université française met de facto en place une autre forme de sélection, non dite, mais réelle, qui est fondée sur la volonté d’inscription dans les établissements. Les meilleurs étudiants se détournent des établissements jugés, à tort ou à raison, de mauvaise qualité. Les universités mettent également en place des parcours parallèles : collège de droit, licence sélective, afin d’attirer et de conserver les meilleurs étudiants. À défaut d’une politique claire d’inscription, règnent bien souvent les bruits de couloir, les non-dits et les sélections par le bas. Ce système à plusieurs vitesses et à plusieurs couloirs favorise ceux qui ont accès à la bonne information, par leur réseau familial ou amical, au détriment de ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement réel de l’enseignement supérieur.

Le renseignement : un enjeu de puissance

L’importance du renseignement n’est pas nouvelle. Toute guerre suppose de connaître l’ennemi, de pouvoir anticiper ses manœuvres, d’avoir accès à des outils et des techniques qu’il n’a pas. Si la France a pu gagner la guerre de Cent Ans, c’est en partie grâce à l’évolution de son armée et à l’apparition de la poudre et des canons. Les États se sont donc toujours munis de services de renseignement et de contre-espionnage, qu’il faut sans cesse actualiser et moderniser afin qu’ils puissent s’adapter aux évolutions technologiques et sécuritaires. Les services de renseignement français comprennent plusieurs départements, dont la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), la DRM (Direction du renseignement militaire), la DRSD (Direction du renseignement et de la sécurité de la défense). Ces services sont en contact avec nos alliés afin d’échanger des informations et des pratiques, notamment dans la lutte contre le terrorisme, les cyberattaques ou les réseaux mafieux. Depuis 2015, ils ont accru le recrutement d’agents afin d’augmenter le nombre de personnes travaillant dans ces secteurs. C’est un autre front et une autre guerre qui est menée, moins visibles que la guerre armée, mais complémentaire et tout autant essentielle.

L’espionnage industriel,

Auteurs : NICOLAS JOSE/SIPA,

Numéro de reportage : 00561628_000016.

A lire aussi : Le renseignement au sein des entreprises

Après la captation de l’information, la difficulté est dans le traitement de celle-ci. Il faut trier les bonnes informations, savoir les interpréter, les analyser et les transformer en action. Israël était ainsi informé du risque d’une attaque imminente en 1973, mais il a manqué aux services israéliens le bon traitement des informations, si bien que l’attaque du Kippour n’a pas pu être évitée. Il en va de même pour les attentats du 11 septembre 2001, qui auraient pu être prévus par plusieurs antécédents, dont un attentat à la voiture piégée en 1993. Mais il est toujours plus facile de relire l’histoire après coup et d’interpréter les signaux faibles une fois que l’événement dramatique a eu lieu. Cela montre la limite du renseignement, qui demeure nécessaire, mais fragile.