La Turquie, pays membre de l’OTAN et du Conseil de l’Europe, semble de plus en plus se chercher de nouveaux partenaires en dehors du monde occidental dans un contexte de crises récurrentes avec ses alliés traditionnels, sans oublier le fait que son processus d’adhésion à l’UE a pratiquement atteint un point mort depuis plusieurs années. On peut y voir aussi le reflet de sa transformation politique interne sur sa politique étrangère, laquelle privilégie davantage des partenaires critiqués pour leurs lacunes démocratiques. À ce propos, les autorités turques parlent plutôt d’une « diplomatie à 360 degrés » afin que la Turquie puisse pleinement jouer le rôle de pivot qu’elle s’attribue sur la scène internationale.

Pour les autorités turques, le pays ne fait que réajuster sa politique étrangère selon les réalités d’un monde dans lequel le poids de l’Asie ne cesse d’augmenter. La Russie d’abord mais aussi la Chine apparaissent dès lors comme des acteurs avec qui Ankara pourrait tisser des liens plus forts. Pourrait-on alors expliquer la mutation de la diplomatie turque à travers le prisme d’un éventuel glissement d’axe vers l’Eurasie ? La Turquie serait-elle passée sur un aiguillage qui l’aurait mise sur une trajectoire diplomatique extra-occidentale, sa politique intérieure subissant, en parallèle, une transformation « à l’eurasienne » ? Il ne s’agit évidemment pas d’imaginer une dystopie où la Turquie s’allierait avec la Russie et/ou la Chine contre l’Occident, mais essayer de comprendre quel rôle ce pays se donne dans un monde multipolaire où la centralité de l’Occident est dorénavant mise en cause.

L’eurasisme comme lame de fond plutôt qu’une doctrine diplomatique

Le terme Eurasie (Avrasya en turc) est devenu populaire dans les milieux universitaires et politiques turcs au début des années 1990, au moment où les républiques turcophones de l’Asie centrale accédèrent à l’indépendance après la chute de l’URSS[1]. Dans ce contexte, l’intérêt de l’État et de l’opinion publique alla grandissant envers ceux que l’on appelle les « Turcs de l’extérieur[2] » et le mot Avrasya fit son entrée dans le jargon officiel. On peut citer comme exemple le lancement de la chaîne publique TRT-Avrasya en 1992 pour émettre des émissions à destination des peuples turcophones de l’ex-Union soviétique[3]. À la même période, le monde universitaire turc adopta le mot pour plusieurs publications qui traitait de la même région, comme les revues Dossier de l’Eurasie (Avrasya Dosyası), Études de l’Eurasie (Avrasya Etütleri), ou pour des instituts de recherche, comme le Centre des recherches stratégiques de l’Eurasie (Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi).

C’est dans ce climat que l’eurasisme (avrasyacılık) entra dans le vocabulaire politique turc. L’eurasisme, en tant qu’idéologie pragmatique plutôt que doctrine politique avec des contours clairement définis, émergea en fait en Russie alors que cette dernière cherchait à se redresser après le choc de l’effondrement de l’URSS. Dans le contexte turc, ce courant politique souligna que l’apparition d’un vaste monde turcophone indépendant serait une opportunité historique pour la Turquie qui obtiendrait ainsi un multiplicateur de puissance dans la politique internationale avec un arrière-pays qui s’étendrait jusqu’en Asie orientale.

On peut distinguer trois traditions dans la pensée politique turque qui s’inspirent de l’eurasisme, mais qui ne donnent pas le même sens, ni le même contenu à ce terme : le mouvement ultranationaliste/panturquiste/touraniste, les islamistes/néo-ottomanistes et la gauche nationaliste. Même s’il n’est pas possible d’évoquer un parti politique majeur qui a explicitement adopté l’eurasisme comme le fil conducteur de son programme, on peut quand même identifier des composants ou reflets eurasistes dans chacun des courants que l’on vient de citer.

Les postulats fondamentaux de ces courants sont similaires dans le sens où ils attribuent tous à la Turquie un rôle de leadership sur la scène internationale, soit auprès des peuples turcophones ou du monde musulman, soit aux côtés de la Russie et/ou de la Chine comme un partenaire qui serait sur un pied d’égalité avec celles-ci. La rhétorique anti-occidentale, la volonté de renforcer la puissance de l’État et de rassembler la nation autour d’un leader fort qui incarnerait le destin du pays restent des marqueurs importants de l’eurasisme turc, tout cela étant enrobé par des valeurs dites locales et nationales, donc forcément conservatrices sur les sujets de société. Par exemple, la détermination « d’affranchir le pays de ses chaînes » pour que la Turquie puisse redevenir une grande puissance reste un thème récurrent dans les discours du président Erdoğan. Dans cette ambiance, les relations avec l’Occident sont présentées comme étant transactionnelles, sans qu’il soit question de faire partie d’une communauté de destin, donc facilement remplaçables avec les relations que le pays entretient avec des puissances extraoccidentales.

A lire aussi : La Chine, ennemie hier, partenaire aujourd’hui ?

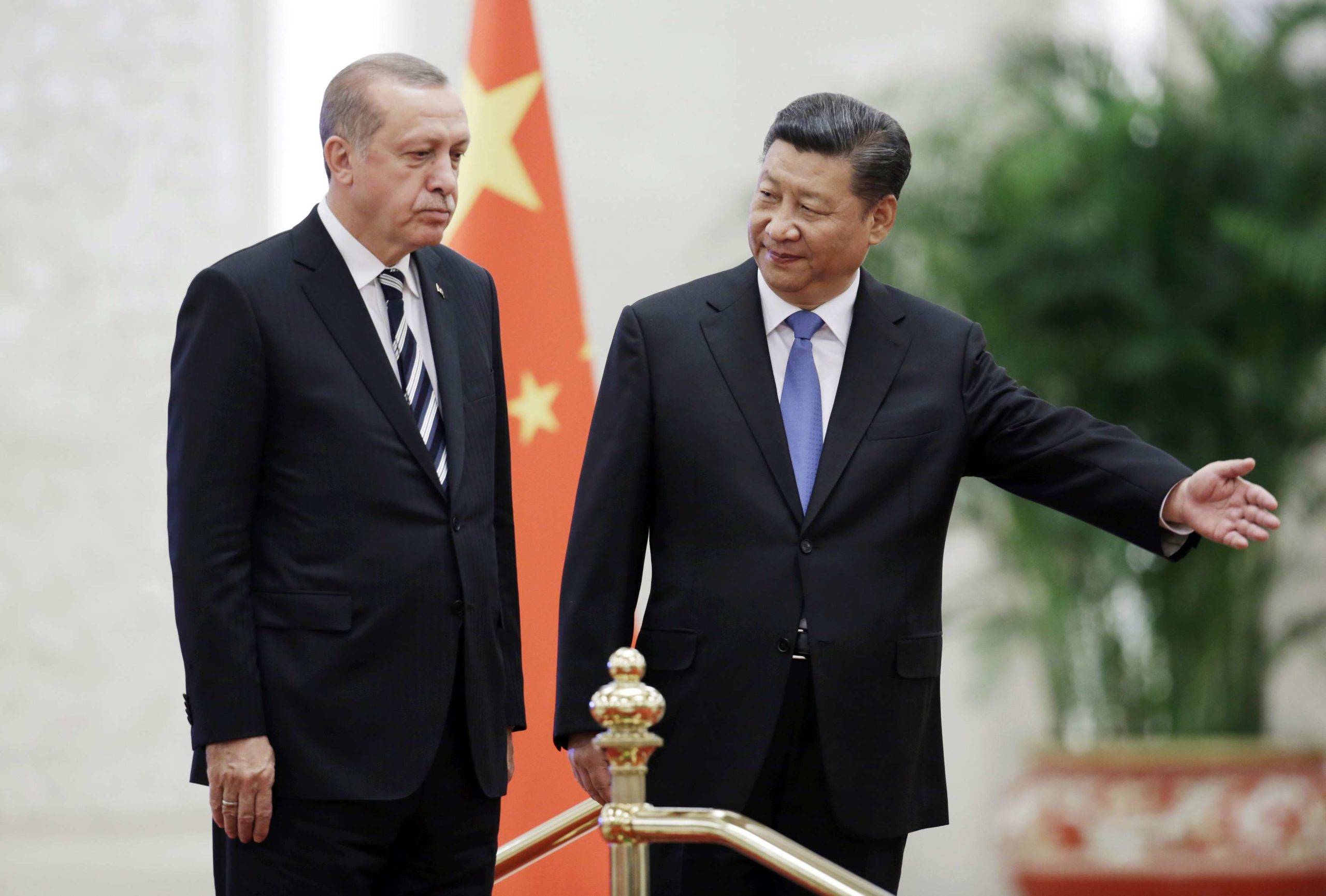

Les relations entre Ankara et Pékin : l’émergence d’un axe eurasien ?

Officiellement qualifiées de stratégiques depuis 2010, les relations entre la Turquie et la République populaire de Chine furent établies en 1971, mais restèrent plutôt anecdotiques jusqu’aux années 2000, en d’autres termes, jusqu’à ce que la Chine entame son décollage économique. D’ailleurs, l’aspect économique reste fondamental dans les relations sino-turques. Le volume des échanges entre les deux pays ne cesse d’augmenter ces vingt dernières années : en 2019, la République populaire a été le troisième partenaire commercial de la Turquie derrière l’Allemagne et la Russie avec un volume de 21 milliards de dollars.

La Chine achète à la Turquie principalement des minerais (marbre, travertin, chrome, cuivre, fer, acide borique) et lui vend notamment des biens de consommation (appareils électroménagers, téléphones portables, produits textiles). Le montant des échanges commerciaux Chine/Turquie est estimé à 21 milliards de dollars. Les autorités turques tentent de stimuler les exportations turques vers la Chine (surtout dans le secteur agro-alimentaire) et d’attirer plus d’investissements chinois. La valeur cumulée de ceux-ci ces dix dernières années, estimée à 3 milliards de dollars, reste quand même limitée, représentant moins de 1 % des investissements directs étrangers que la Turquie reçoit chaque année. La Turquie a toutefois besoin de l’afflux d’investissements étrangers et dépend des marchés internationaux pour stimuler sa croissance économique (qui se situe à 0,9 % en 2019), mais aussi pour pouvoir payer sa facture annuelle de 41 milliards de dollars nécessaires afin de couvrir ses besoins en hydrocarbures, le pays étant pauvre en ressources pétrolières et gazières. De plus, la Turquie traverse une période économique difficile avec un taux de chômage de plus de 13 %, un taux d’inflation de 12 %, et la livre turque qui se déprécie, ayant perdu 16 % de sa valeur face au dollar depuis le début de 2020.

C’est dans ce contexte qu’Ankara souhaite accroître ses échanges avec la Chine et attirer davantage d’investissements chinois, notamment par le biais des nouvelles routes de la soie, projet phare du président Xi Jinping. Rappelons que le président Erdoğan a tenu à être présent en personne lors du premier sommet des nouvelles routes de la soie à Pékin en mai 2017 pour affirmer la détermination du pays de participer à ce projet. La Turquie souhaite que Pékin y intègre l’itinéraire dit de « corridor intermédiaire » pour relier la Chine et l’Europe via la Turquie. L’achat du troisième port de marchandise de Turquie, à Kumport près d’Istanbul, en 2015 par Cosco ; l’achat de 51 % des actions du troisième pont sur le Bosphore en 2019 par un consortium composé de six entreprises chinoises ; ainsi que le projet de construction par des investisseurs chinois d’une ligne à grande vitesse de 1 700 km traversant le pays entier d’est en ouest, connectant les villes de Kars et Edirne, sont tous présentés comme les maillons des nouvelles routes de la soie. Parmi d’autres projets d’investissements chinois majeurs, on peut citer celui de la construction de la centrale thermique de Humutlu, à Adana, qui prévoit de produire 4,5 % de l’électricité consommée en Turquie à partir de 2022, le projet de la troisième centrale nucléaire du pays, dont l’accord fut signé en 2016, même si le chantier n’est pas encore lancé, et l’accord entre le géant de communication chinois Huawei et Turkcell, premier opérateur de téléphonie mobile en Turquie, qui vise à installer sur l’ensemble du territoire turc l’infrastructure nécessaire à la 5G d’ici à 2021. D’ailleurs, Huawei inaugura dès 2009 en Turquie son deuxième plus grand centre de recherche et développement dans le monde après ceux de la Chine. La Turquie s’intéresse aussi à la technologie chinoise de surveillance, comme annoncé par le président Erdoğan en janvier 2020 lors du sommet mondial des « villes intelligentes » tenu à Istanbul. Pour conclure l’aspect économique, il convient de souligner que la Turquie souhaite aussi attirer plus de touristes chinois en Turquie (430 000 visiteurs en 2019), étant donné que le tourisme est un secteur clé dans ce pays méditerranéen.

Outre la dimension commerciale, la Turquie eut d’autres tentatives pour amorcer un rapprochement plus marqué avec le partenaire chinois, notamment dans les domaines militaires et stratégiques, toutefois avec un bilan mitigé. Si l’on met de côté la coopération sino-turque lors du passage du porte-avions Varyag[4] par les détroits turcs en 2001, un premier achat (bien que de taille modeste) du matériel militaire chinois à la fin des années 1990, et les exercices aériens conjoints sino-turcs en 2010, c’est la décision turque d’acquérir le système de défense antiaérienne chinois FD-2000 pour 3,8 milliards de dollars en 2013 qui fit couler beaucoup d’encre pour savoir si cette décision ne signifierait pas, au-delà de l’aspect commercial, un glissement d’axe stratégique pour la Turquie en faveur des puissances eurasiennes. Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si le pays se vit offrir le statut de partenaire de dialogue par l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) la même année. Cependant, la Turquie dut renoncer à cet achat sous la pression de ses partenaires occidentaux après deux années de tergiversations, mais se tourna finalement vers la Russie en 2017 pour le système antimissile S-400, cette fois-ci, faisant la sourde oreille aux critiques de l’OTAN.

Malgré les convergences indéniables et une volonté affichée pour approfondir la relation bilatérale, les facteurs qui brouillent les relations sino-turques ne manquent pas non plus, telle la situation de la minorité ouïghoure, peuple turcophone et musulman, qui vit dans la province chinoise hautement stratégique de Xinjiang. Cependant, le renforcement d’un discours défiant vis-à-vis de l’Occident, et l’éloignement progressif du pays de ses partenaires occidentaux, aussi bien sur le plan des valeurs que des intérêts, pourraient faire en sorte que le composant eurasiste dans l’identité kaléidoscopique de la Turquie gagne en importance. La question de savoir comment la Turquie pourrait se repositionner dans un monde multipolaire où le balancier penche moins du côté de l’Occident nous oblige à suivre plus attentivement l’évolution des relations turco-chinoises.

[1] Il s’agit de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Turkménistan. Sauf ce dernier qui n’y adhère pas en raison de sa politique de neutralité, ces pays siègent avec la Turquie dans le Conseil turcique établi en 2009. La Hongrie en est un membre observateur depuis 2018.

[2] Dans le jargon officiel turc, cette expression de Turcs de l’extérieur ne signifie pas uniquement les ressortissants turcs qui vivent à l’étranger comme expatriés ou immigrés, mais l’ensemble des populations qui parlent des langues turques, quelles que soient leurs nationalités.

[3] Cette chaîne a été rebaptisée TRT-Türk en 2001.

[4] Celui-ci deviendra par la suite le premier porte-avions de la marine chinoise sous le nom de Liaoning.