La puissance américaine ne ressemble à aucune autre. Écoutez ses dirigeants. Elle est « le plus grand espoir du monde » selon Jefferson, « la plus grande aumône que Dieu ait jamais faite au monde » aux yeux du philosophe Emerson, « le dernier et le meilleur espoir sur cette terre » pour Lincoln, « la seule nation idéale dans le monde » aux yeux de Wilson, « la nation indispensable » comme le proclamait la secrétaire d’État de Bill Clinton Madeleine Albright. Ce sentiment d’exception oriente la relation des États-Unis avec le monde.

L’exceptionnalité américaine est réaffirmée solennellement par tous les présidents. Comme un slogan, ou plutôt comme un rite et un acte de foi. Les États-Unis sont la nation qui travaille à l’émergence d’un monde meilleur, ce qui signifie qu’ils sont la meilleure nation au monde.

Exceptionnels, et supérieurs

L’idée surprend. Les États-Unis n’ont-ils pas été fondés par des Européens ? Leur langue et leur culture ne viennent-elles pas d’Europe ? Leurs valeurs fondamentales ne reposent-elles pas sur les mêmes bases que les nôtres – pour aller à l’essentiel la Bible et les Lumières ? En quoi diffèrent-ils de nous ?

En ce que les fondateurs du « nouveau monde » sont des Européens déracinés. Volontaire ou forcée, cette rupture constitue le fondement de l’exception américaine. « Tout Américain est un orphelin » proclame John Barth. Il aurait pu ajouter un orphelin volontaire, c’est-à-dire un parricide ! Dans ses Lettres d’un cultivateur américain, Saint-John de Crèvecœur le dit autrement : « Dans ce grand refuge américain, les pauvres de l’Europe se sont d’une certaine façon rencontrés… Ici, ils sont devenus des hommes ; en Europe, ils n’étaient qu’une masse de plantes inutiles. [simple_tooltip content=’Hector Saint John de Crèvecœur, Letters from American Farmer, 1782′](1)[/simple_tooltip]» Si on l’en croit, les Américains se voient comme une génération spontanée, sans entraves, libres de mener cette quête du bonheur qui est, selon la Déclaration de 1776, l’un des trois droits naturels de l’Homme avec la vie et la liberté. Thomas Paine, auteur de Common Sens en 1776, ne parlait-il pas de « construire un refuge pour l’humanité » tandis que sous la statue de la Liberté sont gravés ces vers :

« Donne-moi tes pauvres, tes exténués

Qui en rangs pressés aspirent à vivre libres… »

Lorsque les « Pères pèlerins » du Mayflower débarquent sur le sol américain, ils découvrent une terre immense, vide ou presque : il suffira de la débarrasser des Indiens. Voici les colons confrontés à un espace vierge, véritable paradis de l’innocence que le péché n’a pas contaminé, une page blanche où il est possible de réécrire une histoire dont le cours a dévié en Europe. C’est l’ambition de John Winthrop, l’un de leurs dirigeants. Il incite à fonder, conformément aux préceptes de saint Matthieu, une « cité sur la colline » (a city upon a hill), nouvelle Jérusalem, modèle pour le monde.

La même idée revient chez Thomas Payne dans Common Sense (1776), sur un mode moins religieux. Il parle moins de Dieu que de Raison ou de Nature – mais ces trois termes sont-ils différents pour les pères de la Constitution américaine marqués par la philosophie des Lumières ? La Destinée manifeste d’O’Sullivan poursuit dans la même voie. En juillet 1845, ce journaliste publie dans l’US Magazine and Democratic Review un article justifiant l’expansion vers l’Ouest.

[…] La naissance de notre nation a été le début d’une nouvelle histoire, la formation et le progrès d’un système politique qui nous sépare de tout passé et ne nous relie qu’à l’avenir […]. Pour cette mission divine au service des nations du monde […], c’est l’Amérique qui a été choisie, et son exemple élevé frappera à mort la tyrannie des Rois, des hiérarques et des oligarques ; il portera de joyeuses nouvelles de paix et de bonne volonté là où des multitudes mènent aujourd’hui une existence à peine plus enviable que celle des animaux dans un champ. Qui alors peut douter que notre pays est destiné à être la grande nation du futur ?

A lire aussi: Retrait des États-Unis du traité Open Sky, ou la fin de l’architecture sécuritaire post-Guerre froide

Tous les thèmes de l’exception américaine figurent dans ce texte. L’Ouest vide symbolise la table rase, l’innocence du nouveau peuple, le rêve américain. Rien d’étonnant si sa conquête a donné lieu à tant d’ouvrages et de films. Elle constitue l’équivalent de ce que furent l’Iliade et l’Odyssée pour les Grecs, le lieu où ils découvrent qui ils sont.

Et les Américains y croient !

On pourrait croire ces textes anciens dépassés et les thèmes qu’ils véhiculent surannés. Il n’en est rien.

Ils font l’objet d’un véritable culte civique. Aux Archives nationales sont exposés les trois textes fondateurs de la Grande République – la Déclaration d’Indépendance, la Constitution et le Bill of Rights. L’Amérique a ses livres saints et aussi ses commémorations, en premier lieu la fête nationale du 4 juillet ou, fin septembre, le Thanksgiving Day qui rappelle la fin d’une sécheresse qui avait failli détruire la colonie de Plymouth. Elle possède ses cérémonies comme la prestation de serment des naturalisés. Il est enseigné dans les écoles où, la main sur le cœur et face au drapeau, la plupart des jeunes Américains récitent chaque jour le pledge of allegiance : « Je prête allégeance au drapeau des États-Unis et à la République qu’il représente, une nation sous le regard de Dieu, indivisible, accordant la liberté et la justice à tous.[simple_tooltip content=’Le premier texte de ce serment a été rédigé en 1892, et plusieurs fois modifié. La référence à Dieu date de 1954. En 1943, la Cour suprême a estimé que cette prestation ne pouvait être exigée des élèves. Elle reste cependant généralisée et 46 États sur 50 prévoient un horaire spécial pour elle’](2)[/simple_tooltip] » En le récitant, chacun doit adopter la posture exigée par la loi, la main sur le cœur[simple_tooltip content=’Le premier texte de ce serment a été rédigé en 1892, et plusieurs fois modifié. La référence à Dieu date de 1954. En 1943, la Cour suprême a estimé que cette prestation ne pouvait être exigée des élèves. Elle reste cependant généralisée et 46 États sur 50 prévoient un horaire spécial pour elle’](3)[/simple_tooltip]. Enfin le drapeau est sacré et toute atteinte à ce symbole une profanation condamnée par la loi.

Toute sa vie l’Américain moyen entendra répéter l’excellence de son pays, à l’instar du jeune Soviétique autrefois. Ses dirigeants le conforteront dans ce sentiment de supériorité. Les adversaires de ces pratiques parlent d’un bourrage de crâne. Quelques intellectuels ont d’ailleurs tenté de remettre en question l’exceptionnalisme américain. Dans A Nation Among Nations (2006), Thomas Bender invite les Américains à se penser comme un peuple parmi d’autres qui a subi les influences extérieures autant qu’il a influencé le reste du monde. D’autres comme Godfrey Hodgson exposent la face sombre de l’exceptionnalisme, l’expansion impériale, la construction du « rêve » américain sur le massacre des Indiens et l’esclavage. Ces voix portent mal.

Seymour Lipset[simple_tooltip content=’American Exceptionalism. A Double-edged Sword, Norton, Londres-New York, 1996′](4)[/simple_tooltip] l’affirme : « C’est notre destin en tant que nation de n’avoir pas d’idéologie mais d’en être une. » Les États-Unis sont porteurs d’idées qu’ils doivent faire triompher dans le monde entier. En ce sens ils constituent une nation révolutionnaire comme la France ou l’URSS autrefois.

L’exception et le reste

Ils ont construit ainsi une représentation du monde simple, pour ne pas dire simpliste : eux d’un côté, le reste du monde de l’autre – ROW (Rest of the World) aimaient à dire les néo-conservateurs. Ou si l’on préfère le Nouveau et l’Ancien Monde, le nouveau étant par principe considéré comme plus moderne et plus pur que l’ancien, et la mission des États-Unis étant de rompre avec les « péchés » de l’ancien monde et d’établir le règne du Bien. On comprend dès lors la dénonciation par Ronald Reagan de « l’empire du mal » ou par George Bush de « l’axe du mal », l’utilisation du terme « croisade » pour désigner le combat contre les rouges communistes ou les verts islamistes.

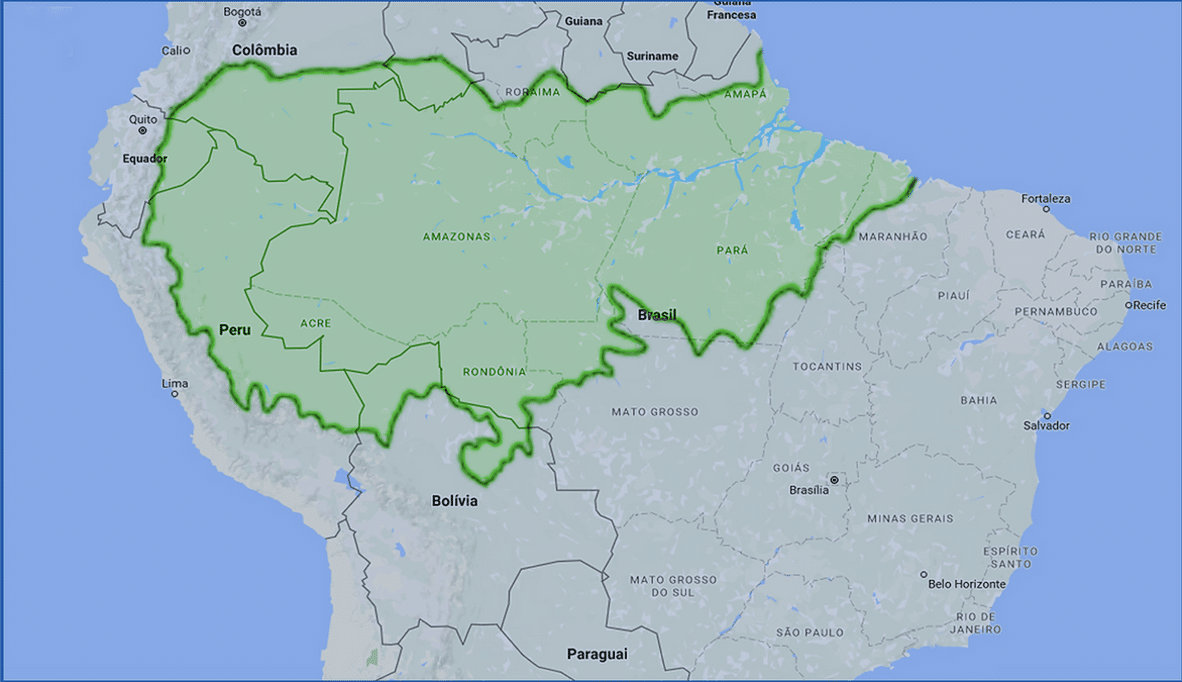

Leur géopolitique est tout entière façonnée par cette représentation. Dans un premier temps il s’agissait de protéger la « cité sur la colline » contre les menaces extérieures, les « caprices » des nations européennes selon la formule de Jefferson. Grâce à la doctrine Monroe (1823), la « cité » fut rapidement étendue à l’ensemble de « l’île américaine », c’est-à-dire à tout le continent. Puis, conformément aux idées de l’amiral Mahan, elle se dota pour se protéger d’une flotte puissante, comme pour accroître la distance avec le reste du monde. Ce fut le temps de l’isolationnisme, ou plutôt d’un isolationnisme relatif[simple_tooltip content=’L’isolationnisme ne concerne pas le continent américain on le voit. Il n’empêcha pas des interventions dans le Pacifique, en Asie, voire au Moyen-Orient pour conforter le contrôle sur ses richesses. En fait, il fut surtout appliqué à l’Europe, sans que cela empêche l’entrée dans la Première Guerre mondiale et les efforts pour régler les problèmes économiques d’après-guerre’](5)[/simple_tooltip]. Puis les portes de la cité s’ouvrirent et les missionnaires armés allèrent porter leur message dans le monde entier, sans oublier de favoriser leurs intérêts au passage.

En matière de politique extérieure, les corollaires de l’exceptionnalisme sont l’unilatéralisme et le souverainisme. L’unilatéralisme les conduit à mener la politique qu’ils souhaitent sans se soucier réellement de l’avis de leurs partenaires. Il a été pratiqué à l’extrême sous les présidences de Bush Junior, en particulier quand il s’agissait de la sécurité du pays. « Quand il s’agit de notre sécurité, nous n’avons besoin de la permission de personne » déclarait le Président. Le souverainisme explique qu’ils rechignent à se soumettre à des règles internationales, y compris quand ils les dictent. Ils n’ont jamais adhéré à une alliance avant l’OTAN (1949) et, pendant tous les conflits auxquels ils ont participé, ils ont assumé la direction des coalitions qu’ils constituaient, même si en Libye ils l’ont fait de l’arrière – le leadership from behind selon leur formule.

Exceptionnels et souverains

L’exceptionnalisme autorise toutes les exceptions, c’est son principal avantage. Les États-Unis ont longtemps refusé le protocole de Kyoto de 1997 et, même si Obama s’y est finalement rallié, ils n’ont jamais ratifié le texte. Ils ont poussé à l’instauration de la Cour pénale internationale, mais ils ont refusé d’y adhérer en 1998. Parmi les textes qu’ils n’ont pas signés ou ratifiés, la Convention pour la non-prescription des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (1969), le traité d’Ottawa contre les mines anti-personnel (1997), le protocole de la convention contre la torture (2002), la convention contre l’enlèvement forcé de particuliers (2006), la convention sur les munitions à fragmentation (2008)… La liste fait froid dans le dos : elle énumère tout ce que les États-Unis s’autorisent au nom de leur supériorité morale. Tout en exigeant de leurs partenaires qu’ils les signent eux-mêmes.

Chantres de la mondialisation des économies et des valeurs, ils sont aussi jaloux de leur souveraineté. Ce n’est pas la seule contradiction de leur géopolitique. Leur pratique est définie par Condoleezza Rice comme un « idéalisme pragmatique ». Ils ont souvent enfoui au fond de leur poche leurs grands principes au nom de l’efficacité. On connaît la formule prêtée à Franklin Roosevelt à propos du dictateur Anastasio Somoza : « C’est peut-être un fils de p…, mais c’est notre fils de p… » Le trait est peut-être apocryphe, mais le même Roosevelt s’est entendu avec Staline pour lutter contre Hitler, quitte à lui faire des concessions considérables. On n’en finirait pas d’énumérer les actions immorales commises par les États-Unis, comme par toutes les nations d’ailleurs. Mais eux le font au nom de la morale !

A lire aussi: Hollywood, fabrique du soft power américain

Une géopolitique des contraires

Faut-il parler d’hypocrisie ? Deux analystes, Henry Farrell et Martha Finnemore, n’hésitent pas à le faire dans Foreign Affairs. Ils voient dans l’hypocrisie une « ressource stratégique » de la géopolitique des États-Unis, un « élément central de leur soft power », un « lubrifiant qui permet au système de fonctionner ». En fait, il s’agit d’une forme de schizophrénie partagée par beaucoup de grandes puissances à commencer par la France révolutionnaire ou la Russie soviétique. Tous auraient pu proclamer que « ce qui est bon pour nous est bon pour le monde et vice versa ». Richard Nixon s’étonnait des critiques adressées à son pays : « Qui voudraient-ils voir diriger le monde sinon nous ? » Nul doute à ses yeux : le monde doit être dirigé, et les États-Unis sont les plus dignes de le guider vers un avenir qui ressemble au présent américain. Dans un article reproduit par la revue Il Nodo di Gordio, Robert Kagan, mari de Victoria Nuland dont le nom est cité pour le Secrétariat d’État en cas de victoire d’Hillary Clinton, proclame sans détours : « Cet ordre mondial [mis en place par les États-Unis] a été un bien pour des milliards de personnes dans le monde entier mais il a aussi servi les intérêts américains. » Un miracle sur lequel l’article, intitulé « Pourquoi l’Amérique doit diriger », ne s’interroge pas. En tout cas, les Américains savent associer bonne conscience et hypocrisie.

Les États-Unis montrent la même habileté pour associer la contrainte et la séduction. Depuis 1941, les portes de la guerre se sont rarement refermées à Washington. Ajoutons que la guerre « à l’américaine » est souvent brutale, menée à coups de bombardements meurtriers qui permettent d’épargner les vies des citoyens américains. Autrefois Hiroshima et Nagasaki, aujourd’hui les drones et les assassinats plus ou moins ciblés… Washington ne lésine pas sur les moyens. Pourtant les États-Unis sont aussi le pays qui manie le mieux l’influence, qu’il s’agisse de l’exportation de leur modèle et de leurs valeurs ou de la séduction de leur mode de vie.

Vénus coiffée du casque de Mars ? L’image étonne ; pourtant l’Antiquité faisait de ces deux divinités deux amants et même, selon Hésiode, deux époux. La force séduit, rien d’étonnant à ce que Vénus ait été sensible à son charme. Comment s’étonner que les vaincus de l’Amérique aient été persuadés de son efficacité et donc de la supériorité de son système ? Ajoutons que, après leur victoire, les Américains ont parfois fait preuve de bienveillance : cela a été le cas avec l’Allemagne et le Japon, mais pas avec l’Irak ni la Russie.

Parallèlement, le pouvoir d’influence sert la force. Il permet de légitimer son emploi. En répandant des rumeurs comme celle des soldats irakiens jetant les bébés koweitis hors de leurs couveuses en 1990, ou en prétendant que Saddam Hussein disposait d’armes de destruction massive en 2002, les Américains ont facilité leurs deux offensives contre l’Irak. « Si un État est capable de légitimer son pouvoir aux yeux des autres, il rencontrera moins de résistance pour les faire plier à ses vœux » explique Joseph Nye – on ne peut pas lui reprocher un manque de franchise…

« On peut obtenir beaucoup avec un sourire, mais plus encore avec un sourire et un fusil. » Les stratèges américains appliquent à la lettre ce conseil d’un connaisseur, Al Capone.

Jusqu’à quand ?

Ainsi se forge une géopolitique des contraires que les États-Unis poussent à son extrême limite. État-continent prolongé par l’ALENA et l’ensemble du continent, ils ont forgé une thalassocratie sans égale. Ils manient en même temps et avec le même bonheur le hard et le soft power. Ils protègent leurs intérêts et étendent leur modèle autant qu’ils le peuvent. Ils veulent modeler le monde en fonction des principes américains, faire triompher partout leur conception de la démocratie, du capitalisme, du libéralisme, mais ils sont prêts à utiliser pour cela tous les outils nécessaires. Ils réconcilient l’idéalisme et le réalisme, l’idéalisme des fins et le réalisme des moyens.

Mieux que toute autre nation, les États-Unis ont su opérer la synthèse des contraires. Reste une vraie contradiction qui pourrait menacer leur « empire du Bien ». Le sentiment de supériorité morale qui les anime se nourrit de leur supériorité matérielle : s’ils sont si forts, c’est que leur système est le meilleur, le plus efficace, le plus conforme aux lois de Dieu, de la raison et de la nature. « Dieu m’a donné mon argent » se félicitait Rockefeller. Un doute s’est insinué après la défaite du Vietnam. Leur cause était-elle si juste ? Avaient-ils trahi la mission ? Le Mal pouvait-il l’emporter ? Le pays qui se croyait invaincu depuis l’indépendance[simple_tooltip content=’C’est oublier la guerre contre l’Angleterre en 1812′](6)[/simple_tooltip] devenait-il une nation « comme les autres » ? Où était dans ce cas l’exception, où était la mission ?

A lire aussi: Reagan, de Françoise Coste

La politique morale de Jimmy Carter puis le volontarisme de Ronald Reagan ont levé le doute, la victoire sur l’URSS l’a balayé. Les communistes se croyaient maîtres de l’avenir au nom du « sens de l’histoire ». Ils ont perdu, les États-Unis ont gagné, ils ont récupéré l’idée selon laquelle ils incarnent le futur de l’humanité.

Une conclusion s’impose cependant : le pays de la mission supporte mal l’échec. Et, dans ce cas, la tentation du repli sur la « cité sur la colline » n’est jamais très loin.