Nouveau fer de lance du soutien européen à l’Ukraine, le chef de l’État français se pose en figure de proue de la sécurité européenne, face à la Russie. Sans stratégie très claire, sans alliés solides, sans capacités réelles. Le pari est audacieux.

Chronique de Frédéric Pons, Revue Conflits n°51

Emmanuel Macron a choisi d’être en pointe dans le soutien de l’Europe à Kiev : « La Russie ne doit pas gagner, l’Ukraine ne peut pas perdre », dit-il à l’unisson des pays de l’UE. Mais sa posture martiale va bien au-delà de ce que souhaitent ses partenaires européens, hostiles à l’éventuel engagement terrestre évoqué par M. Macron.

S’il s’agit pour lui d’une stratégie réfléchie pour remettre la France au premier rang de la sécurité européenne, le pari est ambitieux : la France pourrait ainsi renforcer son leadership politique en profitant du relatif effacement des États-Unis et des doutes sur le soutien américain à l’Ukraine, en cas d’élection de Donald Trump en novembre. Son défi est audacieux : M. Macron n’a ni les moyens ni les alliés nécessaires dans sa confrontation avec Vladimir Poutine.

Volontariste, M. Macron fait cavalier seul. Il veut « agir différemment » : « Peut-être qu’à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain. » La nature de ces « opérations » n’a pas été précisée, mais il offre à l’Europe le savoir-faire reconnu des forces françaises, malgré leurs limites : la guerre d’Ukraine n’est pas l’intervention au Mali et la France n’est pas prête pour la haute intensité. Elle paie des décennies de désarmement.

Le redressement militaire significatif depuis 2018 commence à peine à combler les trous, sans pour autant augmenter le potentiel de combat français. L’armée française de type « bonsaï » couvre tous les domaines, mais elle manque d’épaisseur : pas assez de chars, d’avions, de canons, de drones et de capacités de cyberguerre. Engagée seule, la force de combat terrestre ne pourrait projeter que 20 000 hommes en trente jours, sur un front réduit, pour une durée limitée. L’Élysée rassure : cette force ne serait engagée que dans le cadre d’une coalition. Mais ni les États-Unis, ni l’OTAN, ni l’Allemagne ne sont prêts à s’engager. Partir en guerre sans leur soutien politique et militaire est une rodomontade.

Pour appuyer sa détermination, M. Macron a évoqué la capacité nucléaire française, face à la « menace existentielle » que représente la Russie. Son idée est de faire de la force nucléaire française un « outil de dialogue stratégique, pour pousser la Russie à négocier », même si la dissuasion n’a jamais été conçue dans ce but. Son recours ne se justifie qu’en cas de menace avérée contre les intérêts vitaux de la France. Y sommes nous ? Pas vraiment. « Ambiguïté stratégique », répond M. Macron, qui pose lui-même les limites de sa martialité : « Nous ne prendrons jamais l’initiative de quelque escalade. »

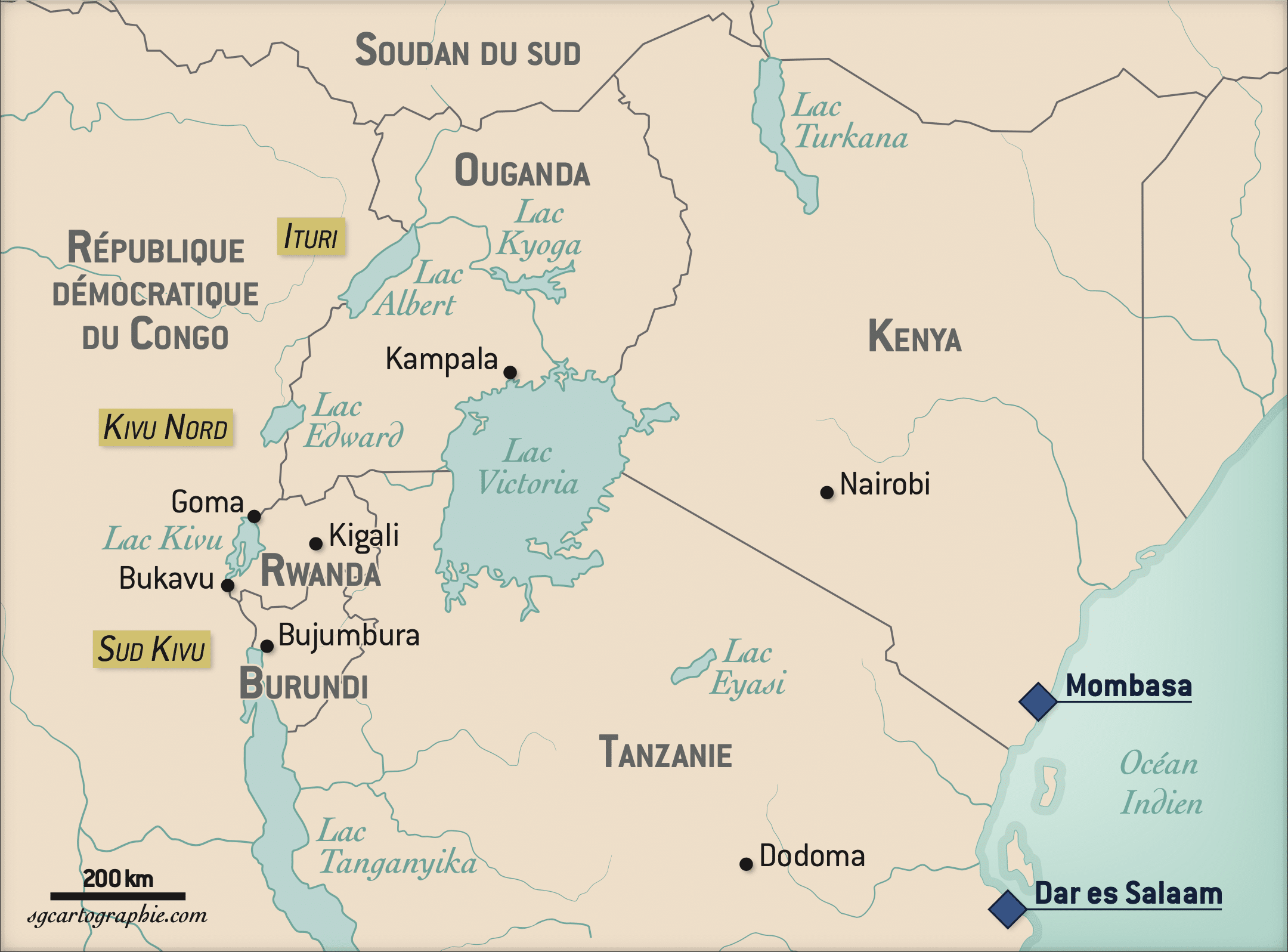

À court terme, cette « menace russe » ne semble pas fondée au regard des capacités réelles de la Russie. C’est vrai qu’elle marque des points en Ukraine. Sa guerre d’attrition méthodique est efficace. Mais l’armée russe a mis deux ans pour conquérir 20 % à peine du territoire ukrainien. Si son effort est maintenu jusqu’à l’heure de la négociation avec l’Ukraine, dans quel état sortira-t-elle de ce conflit ? Malgré l’alarmisme otanien, on peut raisonnablement douter de sa capacité à s’engager dans un autre conflit, au risque d’affronter un pays de l’OTAN.

À plus long terme, les choses sont différentes. Résiliente et soudée, la Russie a su maintenir ses capacités économiques, militaires et morales, en dépit des sanctions occidentales et des coups subis en Ukraine. Cette réalité met l’Europe au défi de s’interroger sur la pertinence de sa politique actuelle à l’égard de la Russie. Nier qu’elle est aussi un pays européen, un élément clé de la sécurité du continent européen, va à l’encontre de tout réalisme géopolitique. Faut-il continuer d’ostraciser cette puissance continentale, sans s’interroger sur les véritables intérêts de l’Europe qui ne sont pas toujours ceux des États-Unis ?

Le maintien au pouvoir de Vladimir Poutine est une donnée majeure de ce débat nécessaire. Quelle que soit sa personnalité, l’Europe devra traiter avec lui, n’en déplaise au président ukrainien Zelenski. Largement réélu le 17 mars, Poutine est assuré de rester encore au moins six ans au Kremlin, peut-être même douze ans, jusqu’en 2036 ! Le terrible attentat terroriste de Moscou, le 22 mars, devrait renforcer sa stature d’homme fort providentiel, protecteur de la Russie.