Sociologue, défenseur du syndicalisme révolutionnaire, passeur de Karl Marx en France mais aussi contempteur du positivisme et de l’anticléricalisme, George Sorel (1847-1922) est un homme complexe, à la pensée bouillonnante, dont l’influence en France et en Italie fut grande. Entretien avec Arthur Pouliquen pour décrypter sa pensée.

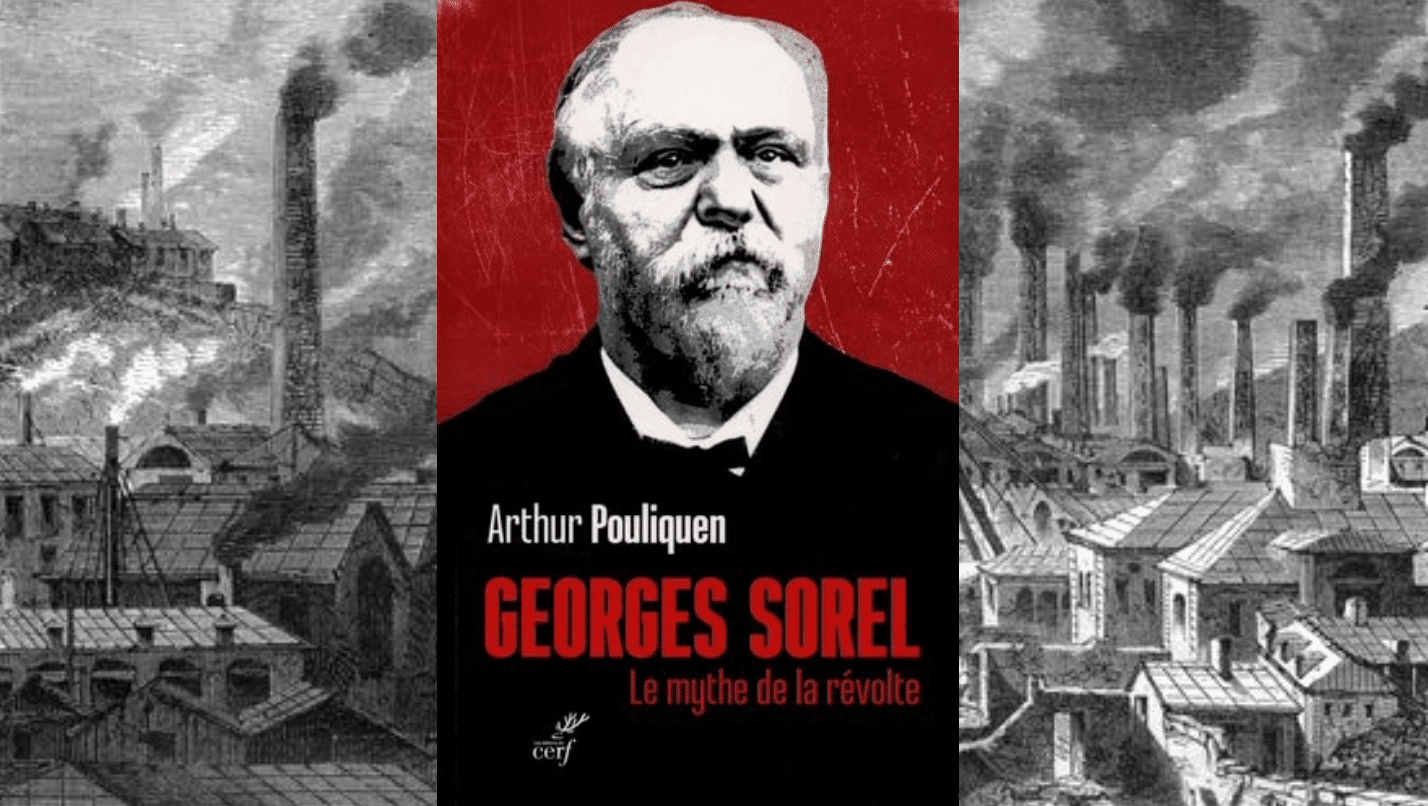

Arthur Pouliquen est l’auteur de Georges Sorel. Le mythe de la révolte, (Le Cerf, 2023). Propos recueillis par Hermine de Rosny.

Quelles sont les principales influences philosophiques et politiques que Georges Sorel a intégrées dans sa pensée révolutionnaire ?

Elles sont extrêmement diverses : Georges Sorel est un pur produit de son temps. Il lit et commente tout, des Grecs (opposant Xénophon à Platon) aux Allemands, notamment Nietzsche et Kant. Mais Sorel est surtout connu pour être l’un des importateurs de la pensée de Marx en France, qu’il tente de réconcilier intellectuellement avec Proudhon. Il se réclame en même temps de Renan et de Bergson, refusant tout déterminisme. Il débat encore avec les pionniers de la sociologie, débattant Durkheim, s’inspirant ici et là de Le Bon. Il est également très intéressé par la vie des idées de l’autre côté des Alpes : la métaphysique de Vico l’intéresse particulièrement. La pensée de Sorel est ainsi tout à fait éclectique et, en même temps, si vivante, à l’image du bouillonnement intellectuel de son époque.

C’est aussi un grand critique des thèses de Comte. Pour lui, les partisans du positivisme, idéologie officieuse de la Troisième République, « représentent, à un degré éminent, la médiocrité, l’orgueil et le pédantisme ». Contre eux, contre « les philosophes contemporains, les experts en sciences sociales et les inventeurs de réformes », il défend avec Bergson qu’une métaphysique est nécessaire. C’est dans le feu de la lutte sociale qu’émergerait alors une nouvelle philosophie, fruit de l’époque, détachée des conceptions de l’Ancien régime comme de la modernité libérale.

Quelle a été la portée de la pensée de Georges Sorel ? A-t-elle entraîné des conséquences sur le syndicalisme révolutionnaire ?

Son influence est difficile à évaluer, car Sorel est un chroniqueur plus qu’un militant. Il reste extérieur à toute organisation, qu’elle soit politique ou syndicale. On sait cependant qu’il est lu en France par certaines figures du syndicalisme révolutionnaire, telles que Monatte, Berth ou Lagardelle, et plus encore en Italie, par Labriola ou même par le libéral Croce, avec lequel il correspond.

À lire également

Le congrès de Tours : la gauche française sous influence marxiste

Sorel met en mots la réalité vécue par les acteurs du mouvement. Ses dénonciations du parlementarisme, des errements de la gauche socialiste, de la démocratie républicaine, trouvent un écho à mesure que les syndicalistes se confrontent de plus en plus durement au cadre de la Troisième République. Sa conception du Mythe mobilisateur, sous la forme de la grève générale insurrectionnelle, et du moyen pour y parvenir – la violence prolétarienne, opposée à la force répressive de l’État, vont nourrir leurs réflexions. Rappelons aussi qu’à une époque où les traductions d’auteurs internationaux tels que Marx sont peu diffusées et très peu lues, c’est à travers la plume de Sorel que beaucoup de militants découvrent et comprennent le marxisme. On retrouvera donc sa patte dans les développements ultérieurs du mouvement ouvrier français.

Comment expliquez-vous la lutte mémorielle à propos de Georges Sorel après sa mort ? Est-ce plus lié à son parcours humain ou à son parcours intellectuel ?

Les deux ont très certainement contribué à forger autour du personnage une « légende noire », grandement imméritée. Ses différents mouvements, de la fréquentation de sociologues puis de syndicalistes au rapprochement avec les monarchistes, ont conduit certains auteurs à réinterpréter son cheminement sous la forme d’un inexorable glissement de la gauche vers la droite. L’homme n’a pourtant jamais été vraiment ni d’un bord ni de l’autre. Concédons que sa complexité, ses contradictions, ses revirements n’aident pas à y voir plus clair : ils témoignent d’une vision passionnée du politique, avec ses espoirs et ses désillusions. Faute de « sorélisme » cohérent, seuls quelques grands concepts (le Mythe, la violence émancipatrice et héroïque) sont revendiqués ici et là – l’historiographie en faisant un précurseur du fascisme, avec des auteurs comme Sternhell, aura refroidi bien des prétendants.

Vous affirmez dans le chapitre II « À la découverte du mouvement ouvrier » que Georges Sorel ne cherche non pas à abolir la morale traditionnelle, mais « à la renouveler au service des intérêts des damnés de la terre, du prolétariat industriel ». De quelle manière Georges Sorel joue-t-il entre conservatisme et syndicalisme ?

La question morale est sans nul doute l’un des rares fils rouges de la pensée sorélienne. À la lecture de ses textes d’après 1900, sourd une profonde angoisse quant à l’avenir. C’est le contrecoup des espoirs déçus dans l’imminence d’une révolution prolétarienne. À ce constat s’ajoute celui d’une trahison des élites socialistes, qui est interprétée comme une compromission d’ordre moral. En retour, la lutte même vaincue du prolétariat industriel est associée aux valeurs positives d’héroïsme et de puissance : le combat quotidien des petites gens constitue le dernier bastion d’une civilisation menacée par la modernité libérale. À la morale des profiteurs, Sorel oppose une « morale des producteurs », pour reprendre le titre du septième chapitre de ses Réflexions. S’appuyant sur Proudhon, Renan et Nietzsche, face à la « décadence de la bourgeoisie », il y affirme que c’est du syndicalisme que « peut sortir le salut du monde ». Ainsi, si Sorel n’est pas à proprement parler un conservateur, c’est en tout cas un grand critique de la notion de progrès.

Karl Marx affirme que la religion est l’opium du peuple, le mouvement socialiste de cette période s’affirmant comme violemment anticlérical, « développant une analyse matérialiste des conditions sociales pour rejeter toute spiritualité ». Comment expliquez-vous l’importance de la culture catholique dans le développement des conceptions de Georges Sorel, se fondant sur sa compréhension du rôle social de l’Église ?

L’homme a effectivement grandi dans un milieu catholique, plutôt légitimiste. Il évolue avec en arrière-plan cette foi, que partage d’ailleurs le grand amour de sa vie, Marie David. Mais son engagement politique tardif l’éloigne de l’Église. Nous pouvons penser que tout cela n’a tenu qu’à quelques hasards dans sa trajectoire personnelle : la doctrine sociale de l’Église aurait pu l’en rapprocher de nouveau. Toujours est-il que si Sorel adhère de tout cœur à un mouvement ouvrier encore très anticlérical, il est loin d’être un « bouffeur de curés », mettant même en garde contre cette tentation si républicaine. Toute son œuvre est traversée par une mystique, tournant autour de la question du salut, et donc de la justice. Car, pour lui, les Mythes sont bien « des moyens d’agir sur le présent ».

À lire également

Pour sauver l’Occident, il faut sortir de la caverne

Comme pour le socialisme, Sorel est très critique des structures et des hommes : parlant des catholiques, il estime que « jamais malheurs ne furent mieux mérités que les leurs », l’Église s’étant compromise et affaiblie par ses choix et ses évolutions, qu’il réprouve. La base de sa théorie du Mythe mobilisateur, comme bien d’autres de ses réflexions, trouvent cependant leur source dans l’histoire chrétienne : cette filiation est tout à fait assumée. Orphelin de cette foi, Sorel compense donc en projetant sa quête de rédemption sur le mouvement ouvrier.

Certains affirment que Georges Sorel est le précurseur des conceptions totalitaires dû entre autres à un certain rapport au nationalisme et à l’antisémitisme. Quel écho ses idées trouvèrent-elles dans les différents régimes totalitaires du XXe siècle ?

Son influence sur le milieu révolutionnaire italien du début du siècle étant importante et bien documentée, il n’est pas surprenant de le retrouver dans la bibliothèque d’anciens syndicalistes et socialistes passés au fascisme – à commencer par Benito Mussolini lui-même. A contrario, on ne lui connaît guère d’admirateurs outre-Rhin. Il faut ici rappeler que malgré l’admiration que lui portent initialement les fascistes, sa pensée s’accommode peu avec l’exercice du pouvoir : Sorel est un théoricien de la révolte, ne se reconnaissant pas dans les gouvernements de son temps, qu’ils soient monarchiques ou républicains. Sa critique des partis, de l’intégration dans les institutions, l’éloigne des adeptes du parti État. On peut donc en tirer un bilan contrasté.

Si les écrits de Sorel, fustigeant la démocratie libérale porteuse des « illusions du progrès », et valorisant le combat héroïque, ont pu nourrir les premières chemises noires (comme leurs adversaires marxistes, Gramsci étant un de ses grands lecteurs), en faire un précurseur du totalitarisme serait un contresens. Tout en glorifiant la lutte « faite au grand jour », il exprime d’ailleurs régulièrement son dégoût pour les excès et les crimes commis par tout pouvoir, même dans le cadre de révolutions passées : « je ne ressens point pour les guillotineurs les mêmes indulgences que [Jaurès] ; j’ai horreur de toute mesure qui frappe le vaincu sous un déguisement judiciaire ».

Se voulant l’ennemi du bourgeois et de l’intellectuel, Georges Sorel s’est toujours voulu « le serviteur désintéressé du prolétariat ». Mais dans sa défense de l’usage de la grève générale et de la violence, Georges Sorel devient l’apôtre du mythe de la révolte et se place alors comme figure du syndicalisme révolutionnaire. Comment expliquez-vous la ferme position que maintient Georges Sorel à propos de la violence ?

Pour Sorel, la violence prolétarienne est la clé de l’autonomie : elle permet d’affirmer concrètement une rupture, une séparation des producteurs d’avec la société bourgeoise. Les intérêts des deux groupes étant opposés, jusque sur le plan moral, il s’agit de répondre à la force de l’État par une violence qui n’est ni déraisonnée, ni cynique, mais une forme d’expression politique à part entière. Dans sa pensée, la grève constitue par exemple un acte de guerre : grâce à l’idée mobilisatrice de la grève générale, « plus de paix sociale possible, plus de routine résignée, plus d’enthousiasme pour des maîtres bienfaisants » ; grâce à elle encore, « le socialisme reste toujours jeune […], les désertions de camarades qui s’embourgeoisent, loin de décourager les masses, les excitent davantage à la révolte ».

Bien sûr, Sorel écrit avant la Grande Guerre, qui le plongera plus tard dans un état de profond découragement. Assistant aux luttes ouvrières de son temps, durement réprimées par les gouvernements successifs, il estime vital de maintenir la flamme de la révolte, de couper les ponts par les actes avec le monde bourgeois, de rendre impossible toute pacification – et donc toute défaite définitive. Sorel ne connaîtra pas les régimes naissant dans les années d’après-guerre, il ignorera tout des futurs crimes de masse, qui l’inquiètent déjà de son vivant. Parfois simpliste, essentialiste, sa conception de la lutte sociale, antidote à la décadence du monde moderne, est ainsi avant tout animée par la recherche de justice et de pureté.

À lire également

Les angles morts de la modernité selon André Gorz. Entretien avec Sylvain Monnier