L’alliance chiite irakienne a apporté son soutient à Nouri al-Maliki pour le poste de premier ministre. Un retour qui est gage de stabilité pour l’Irak mais qui montre aussi la crainte, chez les chiites, d’une déstabilisation de la région.

Le retour de Nouri al-Maliki au centre du jeu politique irakien ne relève ni du recyclage routinier des élites ni d’une simple manœuvre dictée par l’arithmétique parlementaire. Il constitue un indicateur avancé de panique stratégique au sein du camp chiite irakien, confronté à la dégradation rapide de l’environnement régional et à la réouverture d’un front occidental longtemps neutralisé. Maliki n’est pas la cause de la crise qui se profile, il en est le révélateur. Son retour signale l’épuisement des mécanismes ordinaires de régulation politique face à une menace perçue comme existentielle, transfrontalière et potentiellement déstabilisatrice de l’ordre intérieur irakien.

L’effondrement du glacis kurde syrien

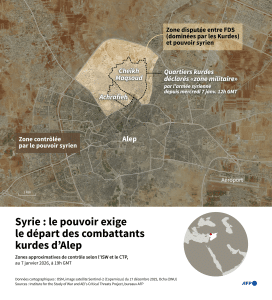

Cette inquiétude trouve son origine dans l’effondrement du dispositif kurde en Syrie du Nord-Est. Depuis la défaite territoriale de l’État islamique (2017-2019), cet espace contrôlé par les Syrian Democratic Forces (SDF) jouait pour Bagdad un rôle de zone tampon informelle, absorbant une partie de la conflictualité sunnite armée et neutralisant les circulations transfrontalières de combattants, de récits idéologiques et de ressources matérielles. La désagrégation progressive de ce dispositif, dont témoigne le retrait des forces kurdes de sites stratégiques, comme les camps et prisons d’al-Hol et d’al-Roj, met fin à cette dissociation fonctionnelle entre crise syrienne et stabilité irakienne. L’espace frontalier redevient un continuum stratégique où les recompositions syriennes projettent directement leurs effets sur l’Irak. C’est dans ce contexte que doit être analysée la décision irakienne d’accepter le transfert de près de 7 000 détenus djihadistes depuis la Syrie. Loin de constituer un simple geste de coopération sécuritaire, ce choix traduit une anticipation politique des élites chiites, désormais convaincues que la question djihadiste ne peut plus être externalisée. La prison devient ici un fait géopolitique à part entière, non plus seulement espace de neutralisation de la violence, mais nouvelle frontière intérieure où se rejoue la capacité de l’État à contenir, administrer et potentiellement instrumentaliser une menace. Ces détenus constituent simultanément un risque sécuritaire majeur (surcharge carcérale, radicalisation endogène, tentatives d’évasion…) et une ressource stratégique ambiguë, mobilisable dans les négociations avec les partenaires occidentaux ou dans les arbitrages politiques internes. La détention prolonge ainsi la géopolitique par d’autres moyens, devenant à la fois instrument de souveraineté et révélateur de ses limites structurelles.

L’histoire se répète

Le retour de Maliki prend son sens véritable lorsqu’il est mis en perspective avec la séquence 2010-2014, période durant laquelle il exerçait déjà le pouvoir exécutif. Le parallèle est saisissant. Dans les deux configurations, l’Irak fait face à une frontière occidentale ouverte, à une dégradation rapide de l’environnement syrien et à la perspective d’une contagion sunnite armée. Dans les deux cas, la réponse privilégiée repose sur la centralisation autoritaire, conçue comme antidote à la fragmentation territoriale et communautaire. Et dans les deux séquences, cette stratégie s’accompagne d’une marginalisation fonctionnelle des acteurs sunnites, perçus moins comme partenaires politiques que comme variables de sécurité à neutraliser. La différence majeure réside dans l’architecture coercitive de l’État. Le Maliki de 2010-2014 gouvernait un Irak relativement désarmé, dépendant d’une armée régulière fragile et minée par des loyautés concurrentes. Le Maliki de 2026 revient dans un Irak plus armé, sans être pour autant plus souverain, car l’existence des Hashd al-Chaabi (Forces de mobilisation populaire) modifie profondément la nature du risque politique. Ces forces offrent certes à l’État chiite un outil de préemption militaire face à toute déstabilisation venue de Syrie, notamment par leur déploiement à la frontière occidentale. Mais elles institutionnalisent également une souveraineté segmentée, où la maîtrise territoriale repose sur des acteurs armés dont la légitimité demeure autant communautaire que nationale. Là où le premier mandat de Maliki avait sous-estimé la menace jusqu’à l’effondrement de 2014, son retour actuel semble au contraire la surestimer, au risque de réactiver les mécanismes mêmes qui avaient rendu possible la montée en puissance de l’insurrection.

La frontière comme interface de conflictualité

Dans cette configuration, la frontière occidentale cesse d’être un simple espace de défense pour devenir une interface de conflictualité transnationale durable. Le déploiement accru des Hashd à cette frontière n’est pas seulement opérationnel, il revêt une dimension hautement symbolique. Il signifie que l’État irakien se prépare non à des crises ponctuelles, mais à une instabilité structurelle nourrie par la recomposition des forces sunnites syriennes, la circulation de combattants aguerris et la pression carcérale liée aux détenus djihadistes. La frontière n’est plus un seuil à défendre, mais une zone à administrer en permanence, au prix d’une militarisation accrue du politique et d’un glissement vers une logique de guerre de basse intensité perpétuelle. Cette évolution s’inscrit dans une transformation plus large de la gouvernance irakienne post-2003, caractérisée par ce que l’on pourrait qualifier de « sécuritisation confessionnelle » : l’identité communautaire devient le prisme dominant à travers lequel sont interprétées et traitées les menaces stratégiques, produisant une prophétie auto-réalisatrice où la protection recherchée génère l’exclusion qui nourrit la menace.

Trajectoires possibles

À moyen terme, cette convergence de facteurs ouvre plusieurs trajectoires, la plus probable demeure celle d’une stabilisation autoritaire sous tension, où le retour de Maliki et la centralité des Hashd enferment l’Irak dans une logique de gouvernance sécuritaire et confessionnelle. La gestion des prisons djihadistes y jouerait un rôle central, à la fois comme justification du durcissement politique et comme point de vulnérabilité chronique. Le risque majeur n’est pas tant une nouvelle guerre civile frontale qu’une érosion progressive de la souveraineté, où l’État survit sans parvenir à reconstituer un pacte national inclusif.

Une trajectoire alternative, moins probable, mais non négligeable, verrait l’instrumentalisation de la menace djihadiste conduire à une fragmentation accrue du pouvoir entre factions chiites concurrentes, chacune utilisant son contrôle sur des segments de l’appareil coercitif pour renégocier sa position dans le système politique. Cette « libano-irakisation » transformerait le dossier sécuritaire en monnaie d’échange politique permanent, au détriment de toute stratégie cohérente.

Le retour de Maliki doit être lu comme un symptôme stratégique, non comme un simple épisode politique. Il révèle la crainte, au sein du camp chiite irakien, de voir se refermer le cycle entamé en 2011 d’une crise régionale syrienne transformée en crise existentielle irakienne. Mais l’histoire récente démontre que ce sont moins les chocs externes que les réponses internes qu’ils suscitent qui déterminent la trajectoire des États fragiles. En 2026, l’Irak se trouve de nouveau confronté au dilemme fondamental qui structure sa géopolitique depuis 2003 : se protéger en se repliant sur une légitimité communautaire, ou se fragiliser en durcissant une posture excluante qui alimente la menace qu’elle prétend conjurer. C’est dans cet entre-deux, plus que dans l’événement lui-même, que se joue l’avenir géopolitique de l’Irak, et potentiellement celui du fragile équilibre régional dont il demeure une pièce maîtresse.