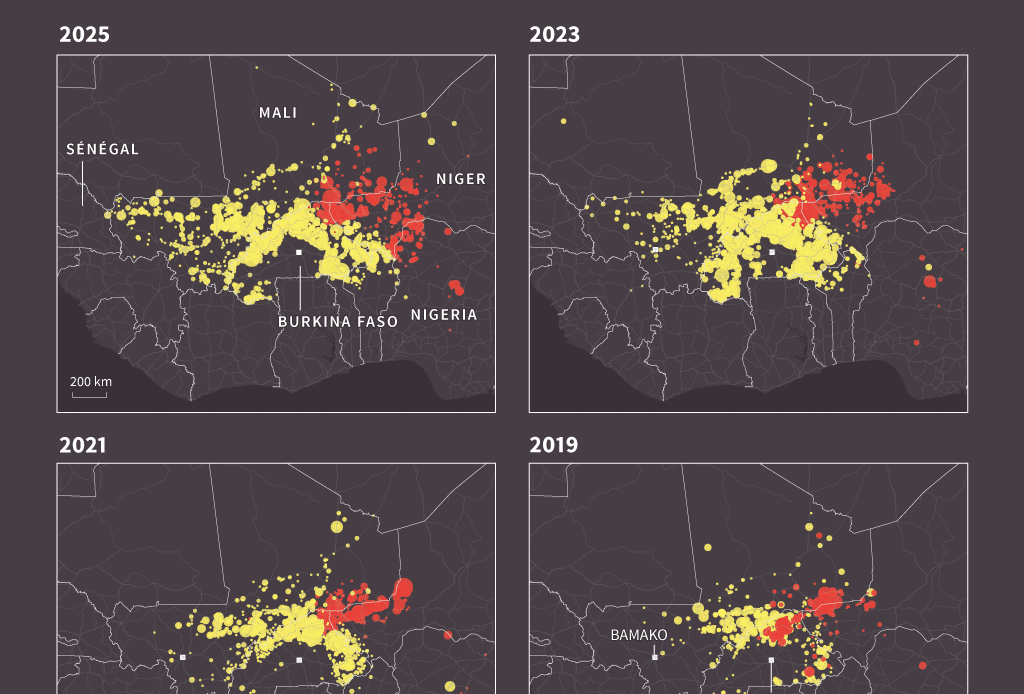

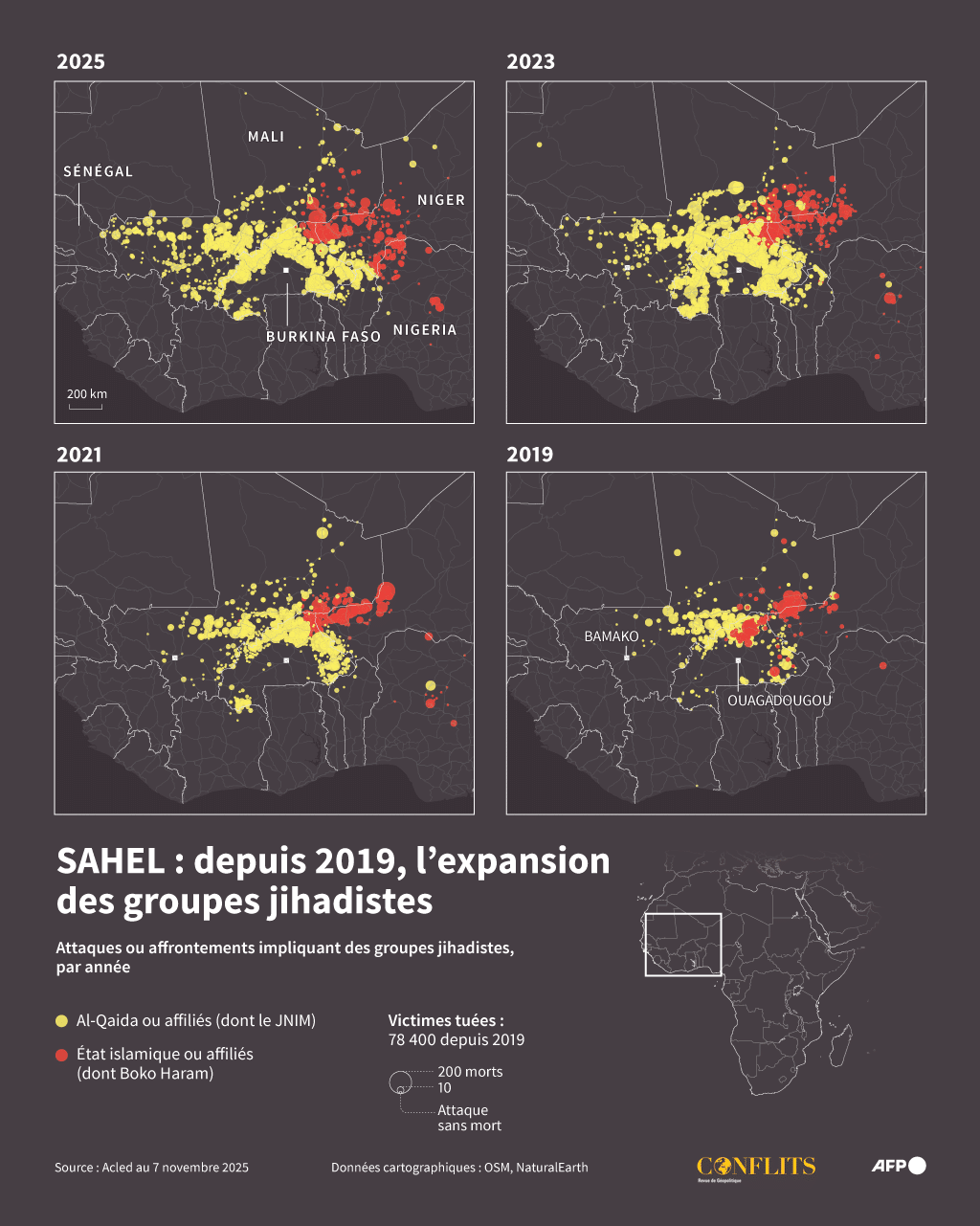

Le jihadisme sahélien entre dans une phase nouvelle, dont l’onde de choc redessinera la carte de l’Afrique de l’Ouest. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) a compris que la peur ne suffit plus : il cherche désormais à rallier plutôt qu’à terroriser. Cette mutation silencieuse, fondée sur la recherche du consentement des populations plutôt que sur la terreur, change la nature du djihadisme pour le rendre plus proche et plus durable.

Fiacre Vidjingninou est docteur (PhD) en sociologie politique et militaire, chercheur principal au Béhanzin Institute, chercheur associé Sénior au Egmont Institute, et enseignant à École Nationale Supérieure des Armées (ENSA – Bénin).

Depuis septembre 2025, Bamako étouffe. Plus un seul camion-citerne ne parvient à la capitale sans être attaqué. Les écoles ont fermé leurs portes, les hôpitaux fonctionnent à peine, l’économie s’écroule lentement. Et pourtant, aucune bombe n’a retenti, aucune déflagration n’a secoué la ville. C’est un effondrement sans bruit, une guerre sans éclats, où tout meurt à petit feu dans le silence des rues. Le JNIM n’a pas besoin de conquérir militairement la capitale pour la soumettre. Sa stratégie repose sur un calcul géopolitique sophistiqué : étrangler économiquement Bamako jusqu’à ce que la junte accepte de négocier un pouvoir fantoche qui lui laissera les mains libres dans les campagnes, où vit 70% de la population malienne.

L’asphyxie calculée d’une capitale

La guerre des camions-citernes illustre cette nouvelle grammaire de la violence jihadiste. Dans un pays où 70% des importations transitent par Dakar, bloquer les routes est le plus efficace moyen d’asphyxier l’économie. Le JNIM ne détruit pas systématiquement. Il laisse passer quelques véhicules, en incendie d’autres pour l’exemple, capture le reste intact. Cette violence sélective maximise l’effet psychologique tout en préservant les communautés rurales.

Contrairement à l’État islamique qui privilégiait la brutalité spectaculaire, le JNIM instrumentalise la violence pour des objectifs politiques précis. Cette approche s’inspire des leçons afghanes : on ne gouverne durablement que des populations qui acceptent l’ordre imposé.

Les conséquences sont dévastatrices. À Bamako, les prix ont triplé. Les cliniques ferment. Les universités renvoient leurs étudiants. Mais surtout, la colère monte contre une junte incapable de protéger ses citoyens après cinq ans au pouvoir. C’est cette colère que le JNIM veut catalyser à son profit.

L’objectif n’est pas de prendre Bamako. Les cadres jihadistes savent qu’ils ne peuvent administrer une capitale moderne. Une conquête provoquerait une intervention internationale. Leur stratégie est plus subtile : installer une katiba[1] en affaiblissant la junte jusqu’à ce qu’elle accepte un gouvernement malléable qui appliquera progressivement la charia ruralement et fermera les yeux sur le contrôle jihadiste des mines.

À lire également

Mali : le JNIM impose un blocus économique sur Bamako

La conquête douce : « Nous ne sommes pas venus vous faire du mal »

Cette phrase marque une rupture dans l’histoire du jihadisme. Elle signale le passage d’une logique de terreur à une stratégie hégémonique gramscienne : dominer par le consentement plutôt que par la coercition. Le JNIM ne cherche plus à imposer immédiatement un ordre rigoriste, mais à créer progressivement les conditions de son acceptation.

Dans les villages maliens, l’arrivée suit un protocole rodé. Les combattants se présentent un vendredi, réunissent les hommes sous l’arbre à palabres, s’inscrivant dans une continuité culturelle rassurante. Leur discours initial en bambara – langue la plus importante du Mali – porte sur la justice sociale, pas sur le jihad. Ils dénoncent la corruption de Bamako, l’abandon des zones rurales, l’exploitation par des puissances étrangères. Ils promettent un ordre islamique protecteur.

Les premières exigences sont modestes : séparation des sexes dans les transports, port du foulard. Rien d’extraordinaire dans des sociétés où ces pratiques existaient déjà. Cette normalisation crée un glissement redoutable. Aujourd’hui le foulard, demain l’interdiction de la musique, après-demain la charia pénale. Chaque étape est présentée comme conforme aux valeurs locales.

Le JNIM a tiré les leçons de l’État islamique. Les massacres de Mossoul et les décapitations filmées ont provoqué un rejet viscéral et justifié l’intervention internationale. Les cadres jihadistes reçoivent désormais une formation claire : gagner d’abord les cœurs, la charia complète viendra après.

Justice jihadiste contre corruption étatique

Le JNIM construit sa légitimité en comblant les vides étatiques. Dans ses zones, des tribunaux islamiques tranchent les conflits en quelques semaines, gratuitement. La justice malienne nécessite des années et des dizaines de milliers de francs en bakchichs. Selon Transparency International, 76% des Maliens jugent leur justice corrompue.

Cette économie morale résonne dans des communautés abandonnées depuis l’indépendance. Que la justice soit fondée sur la charia importe moins que sa capacité à résoudre effectivement les conflits quotidiens. Le JNIM se présente comme restaurateur d’un ordre juste que l’État post-colonial a trahi.

La sécurisation des routes constitue l’autre pilier. Dans les zones contrôlées, les coupeurs de route ont disparu. Les commerçants circulent en sécurité moyennant le respect des règles islamiques et le paiement d’une taxe religieuse. Cette « sécurisation » démontre la capacité à remplir des fonctions régaliennes abandonnées.

À lire également

Le JNIM au Mali: du jihad armé à l’ambition politique

Distance stratégique avec Al-Qaïda

L’évolution du JNIM révèle un pragmatisme croissant. Les communiqués mentionnaient systématiquement Al-Qaïda jusqu’en 2023. Depuis, ces références ont disparu. Le discours se concentre sur la libération du Mali, la justice locale, la résistance à l’oppression.

Cette distanciation facilite les alliances improbables. En juillet 2024, à Tinzaouaten, jihadistes et rebelles touaregs laïcs ont massacré une colonne russo-malienne. Entre 50 et 80 mercenaires russes ont été tués dans un combat qui reste la plus sévère défaite de Wagner en Afrique. En se « nationalisant », le JNIM élargit son espace de manœuvre et complique une intervention internationale.

L’expansion vers le Golfe de Guinée

Le Sahel n’est qu’une étape dans la vision stratégique du JNIM. La vraie cible, ce sont les pays côtiers du Golfe de Guinée. Les katibas s’implantent progressivement dans les forêts ivoiriennes et les parcs nationaux béninois. Les attaques ont triplé en un an dans les régions frontalières, passant de 33 incidents en 2024 à 93 en 2025 selon une source sécuritaire béninoise.

Cette expansion répond à une logique géostratégique limpide. Le Sahel est pauvre, enclavé, désertique. Les vraies ressources économiques, les routes commerciales stratégiques, les ports internationaux se trouvent au sud. Si le JNIM parvient à contrôler un corridor continu du Mali jusqu’aux côtes atlantiques, il contrôlera de facto les flux économiques de toute l’Afrique de l’Ouest. L’or extrait au Burkina pourrait être exporté via les ports ivoiriens. Les armes entreraient plus facilement par voie maritime. Les économies côtières deviendraient vulnérables au chantage jihadiste.

Les présidents Talon au Bénin et Mahama au Ghana multiplient les déclarations alarmistes, mais les pays côtiers peinent à coordonner une réponse efficace. La CEDEAO est affaiblie par le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. L’Alliance des États du Sahel privilégie une approche militariste excluant toute coopération avec les anciens partenaires occidentaux. Pendant que les institutions régionales se déchirent sur des questions géopolitiques, le JNIM avance méthodiquement vers le sud.

L’effondrement malien : un terreau fertile

Le succès du JNIM tient autant à son intelligence stratégique qu’à la lente décomposition de l’État malien. L’arrivée des mercenaires russes de Wagner, censés restaurer la sécurité après le départ des forces françaises, a eu l’effet inverse : un désastre politique et militaire. La débâcle de Tinzaouaten, en juillet 2024, où entre 50 et 80 mercenaires russes ont trouvé la mort, a révélé leur totale inadaptation au terrain sahélien et leur rejet massif par les populations locales. Les exactions commises par ces forces pro-gouvernementales nourrissent désormais, de manière directe et continue, le recrutement jihadiste. Les massacres de civils peuls par les milices ethniques dozos et l’armée malienne créent des cycles implacables de vengeance qui poussent les survivants vers le JNIM. Le groupe ne recrute pas principalement par endoctrinement idéologique intensif, mais par l’offre de protection, le désir de vengeance, la quête de sécurité. Plus l’État combat le jihadisme par la force brute et les violences indiscriminées contre des communautés entières, plus il nourrit les rangs des groupes armés qu’il prétend éradiquer.

Vers un califat invisible ?

Le JNIM construit un califat d’un genre radicalement nouveau. Pas de drapeaux noirs flottant sur les palais présidentiels. Pas de vidéos spectaculaires de décapitations diffusées mondialement. Juste un vaste territoire rural où la charia s’impose progressivement, par consentement autant que par contrainte, sous couvert d’un État formel maintenu mais vidé de toute substance réelle. Un califat invisible aux yeux des médias internationaux, mais bien réel pour les millions de Maliens qui vivent désormais sous son autorité.

Les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest regardent l’effondrement malien en pensant naïvement que cela ne les concernera pas. Ils se trompent tragiquement. Le JNIM est déjà présent dans leurs forêts frontalières, recrutant activement leurs jeunes marginalisés, préparant méthodiquement la phase suivante de son expansion régionale. La question n’est plus de savoir si le jihadisme atteindra les capitales côtières. Il est déjà à leurs portes. La vraie question est de savoir si les États du Golfe de Guinée parviendront à bâtir des sociétés assez solides, équitables et ouvertes pour résister durablement à la séduction d’un mouvement qui promet ordre et justice là même où l’État postcolonial a échoué depuis des décennies.

À lire également

La progression des djihadistes au Mali. Défaillance russe et lignes de fracture ethniques

[1] La katiba (en arabe : كتيبة, correspondant généralement à un bataillon ou à une compagnie) est le nom utilisé en français pour une unité ou un camp de combattants.