La collaboration des services de renseignement d’un État démocratique comme la France avec la police secrète de la plus vieille dictature de droite d’Europe dans les années 1960 et 1970 semblent « injustifiable et improbable » écrit l’historien Victor Pereira[1]. Mais celle-ci a bien été effective. Car en ces années de Guerre froide et de décolonisation, la France et le Portugal étaient réunis par une convergence d’intérêts : la lutte contre le communisme et la défense de leurs colonies.

De la PVDE à la DGS

La fin de la monarchie en 1910 et l’instauration d’une République anticléricale et franc-maçonne plongent le Portugal dans une série d’interminables crises qui se soldent par le coup d’État de 1926, conduisant le ministre de la Guerre, Oscar Carmona, au pouvoir, lequel instaure sous sa présidence une période de « dictature nationale ». En 1927, il nomme un professeur d’université, réputé pour sa maîtrise de l’analyse économique et financière, Antonio de Oliveira de Salazar, au poste de ministre des Finances. Puis, il le nomme président du Conseil en 1932, lui accordant ainsi un pouvoir supérieur au sien. Un an plus tard, le Portugal devient un régime autoritaire et corporatiste : l’Estado Novo, avec à sa tête un homme pétri de national-catholicisme. Salazar est en effet depuis les années 1920 une des têtes pensantes du Centre catholique, mouvement créé en 1917 pour « promouvoir la christianisation de la vie politique nationale ». Mais, alors que cette organisation soutient, non sans réserve, la République, Salazar affiche son hostilité au parlementarisme libéral.

Dès l’instauration de l’Estado Novo en 1933, Salazar fonde la PVDE (Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado) pour sécuriser son pouvoir contre les menaces républicaines, communistes et anarchistes. La PVDE combine dès le départ plusieurs fonctions. Elle est tout d’abord une police politique, doublée d’une police des frontières et de contrôle des étrangers. Elle a aussi pour mission la surveillance des activités syndicales et universitaires. Enfin, elle est chargée du renseignement dans les colonies portugaises. La PVDE s’inspire de l’OVRA de Mussolini, des polices spéciales fascistes et de la Gestapo. Elle met en place un système de surveillance généralisé, avec une hiérarchisation du soupçon fondé sur l’idéologie de « l’anti-nation » : tout ce qui s’oppose à la devise salazariste « L’ordre, Dieu, la patrie, et la famille » est sévèrement réprimé.

En 1945, le Portugal, demeuré neutre tout au long du second conflit mondial, tiraillé entre son alliance pluricentenaire avec le Royaume-Uni et la germanophilie de son dirigeant – Salazar a décrété huit jours de deuil à la mort d’Adolf Hitler – entre de plain-pied dans la Guerre froide.

La PVDE est rebaptisée PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) le 22 octobre 1945. C’est un changement qui vise avant tout à faire oublier sa proximité avec les régimes de l’Axe lui donner dans un contexte où l’antifascisme triomphe en Europe occidentale. Ancien directeur de la PVDE, le capitaine Agostinho Lourenço reste à la tête du nouveau service, qu’il dirigera de 1945 à 1956. Il sera même l’unique Portugais à présider le Comité exécutif d’Interpol de 1956 à 1960.

L’après-guerre va voir la PIDE, rattachée au ministère de l’Intérieur, perfectionner son fonctionnement et améliorer son efficacité : recrutement de nouveaux agents, formation à la filature, au contre-espionnage, à la pratique de la censure, à la torture, etc. Outre les brutalités physiques (électrochocs, simulacres d’exécution, positions de stress), la PIDE excelle dans la torture morale, que ce soit l’isolement total – jusqu’à 60 jours –, les détentions sans inculpation, le harcèlement des familles et des enfants, ou encore la fabrication de preuves et les procès truqués. Les lieux emblématiques de la répression de la PIDE sont son siège situé dans le centre-ville de Lisbonne et surtout la prison de Caxias, près de Lisbonne, la forteresse de Peniche transformée en prison politique – d’où le dirigeant communiste Alvaro Cunhal réalisa une spectaculaire évasion en 1960 – et le camp de Tarrafal, dans l’archipel du Cap Vert. Surnommée le « camp de la mort lente ». Il fut le lieu d’internement par excellence des militants antifascistes, communistes, des syndicalistes portugais et des indépendantistes des colonies.

Bénéficiant d’une quasi-impunité, les membres de la PIDE mettent également en place un système de fichage de milliers de Portugais et d’étrangers et peuvent compter sur un réseau de délateurs civils (bufos) et de « patriotes anonymes » dans toute la société.

L’émigration massive de travailleurs portugais vers la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg à partir du milieu des années 1960 voit également la PIDE dépêcher ses agents à l’étranger pour surveiller les activités de l’opposition portugaise en exil.

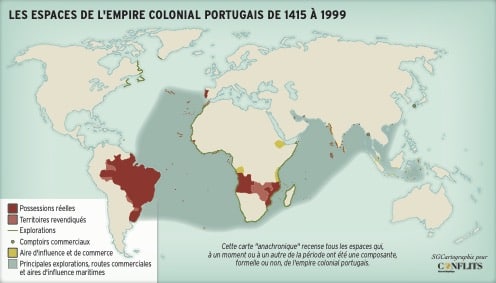

Parallèlement, à partir de la fin des années 1950, la PIDE se déploie dans les colonies portugaises d’Afrique (Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap Vert, São Tomé et Príncipe) afin de surveiller les mouvements indépendantistes. Le Portugal de Salazar s’accroche à ses territoires d’outre-mer et se refuse à reconnaître l’annexion par l’Union indienne, en 1961, de ses possessions de Goa, Damao et Diu, formant l’État portugais de l’Inde.

Puis, au cours des années 1960, lorsque Lisbonne est confrontée aux guerres de décolonisation, la PIDE va jouer un rôle clé dans la contre-insurrection. Elle va mettre en place des réseaux d’espionnage pour infiltrer les mouvements indépendantistes (MPLA[2] en Angola, FRELIMO[3] au Mozambique et PAIGC[4] en Guinée et au Cap Vert). La PIDE va également entraîner les forces locales à la répression – supplétifs africains des forces armées portugaises – et mettre sur pied des unités de forces spéciales autochtones, les Flechas.

En 1969, l’arrivée au pouvoir du dauphin de Salazar, le juriste Marcel Caetano, puis le décès du fondateur de l’Estado Novo un an plus tard, annonce une ère de changement dans la continuité. Tout en restant fidèle au dogme salazariste, Caetano tente une timide ouverture économique et donne un nouveau nom à la PIDE, qui devient la DGS (Direcção-Geral de Segurança). Là encore, le changement n’est que de façade, car les structures, les agents et les méthodes restent les mêmes. Sur le plan international, Marcelo Caetano, poursuit la politique de Salazar et réaffirme la souveraineté portugaise sur les territoires d’outre-mer, lesquels ne sont pas considérés comme des colonies, mais comme partie intégrante d’une nation portugaise « multiraciale et pluricontinentale ». La PIDE va alors organiser des exécutions ciblées, comme l’assassinat du leader panafricain du PAIGC, Amilcar Cabral, en 1973.

Fomenté par de jeunes officiers subalternes, le « Mouvement des capitaines », exaspérés par les guerres coloniales, parvient à faire tomber le régime comme un fruit mûr en prenant le contrôle des points stratégiques à Lisbonne et à Porto à l’aube du 25 avril 1974. Le jour du coup d’État, des agents de la DGS (ex PIDE), retranchés dans leur quartier général lisboète, ouvrent le feu sur les manifestants et les soldats qui encerclent le bâtiment de la police, faisant plusieurs morts. Puis, ils tentent de fuir après avoir détruit leurs archives[5].

Les militaires placent le maréchal Spinola, ancien gouverneur militaire de Guinée à la tête du pays (présidence de la République)[6]. Dans le cadre du processus transitoire, une commission de démantèlement de la PIDE est mise en place. Certains anciens agents sont jugés, mais très peu sont condamnés. Les plus chanceux d’entre eux parviennent à fuir vers le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Espagne franquiste.

Le silence autour de la PIDE a longtemps marqué la transition démocratique dans un souci d’apaisement national. Il faudra attendre les années 2000 pour qu’une nouvelle historiographie fasse la lumière sur l’histoire de cette police politique dont le nom se confond avec celui de Salazar. En 2007, l’historienne portugaise Irene Flunser Pimentel, ancienne militante marxiste, publie le premier ouvrage historique de référence sur l’histoire de la PIDE[7], constamment réédité depuis. Elle publiera dix ans plus tard une autre étude magistrale consacrée au procès du démantèlement de la police politique en analysant les parcours de plusieurs de ses agents[8].

Le développement de relations de confiance avec les services français

Du fait de la nature de son régime politique, il est tout naturel que la PIDE ait développé des relations plus étroites avec des services amis émanant de pays autoritaires ou partageant des intérêts géostratégiques communs. C’est ainsi que la PIDE a travaillé étroitement avec la Brigada Politico-Social, la police politique du régime de Franco en Espagne voisine, échangeant des informations sur les exilés et les réfugiés politiques portugais transitant par le territoire espagnol. Avec l’aggravation des guerres coloniales, la police secrète de Salazar collabo aussi avec les services secrets de l’Afrique du Sud[9] de l’apartheid, dans la lutte contre les rébellions procommunistes d’Afrique lusophone. Le régime de Prétoria jouera ainsi un rôle significatif en Angola pendant cette période, puis tout au long de la guerre civile qui ravagera l’ex-colonie portugaise après l’indépendance de 1975. La PIDE coopérera également avec le Mossad, détenteur de précieux renseignements sur les réseaux anticoloniaux et propalestiniens des militants portugais des territoires d’outre-mer.

Mais c’est surtout avec les services secrets français que la police secrète portugaise nouera une relation de travail continue et étroite. En effet, la PIDE et les divers services français de renseignement et de contre-espionnage vont entretenir pendant plus de vingt ans des relations de confiance et de travail en dépit de l’isolement diplomatique du Portugal[10].

Contrairement à la France, toutes les fonctions de renseignement portugaises sont regroupées au sein d’un seul service, ce qui explique les nombreuses prérogatives de la PIDE : surveillance de la population, traque des opposants au régime, application de la censure, contrôle des frontières, délivrance de passeports et de cartes d’identité, renseignement extérieur et contre-espionnage.

Ces attributions très étendues, faisant de la PIDE à la fois une police judiciaire, une police politique et un service de renseignement et de contre-espionnage, l’ont conduit à collaborer à la fois avec le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), la Direction de la surveillance du territoire (DST) et la Direction centrale des renseignements généraux (DCRG).

La PIDE et la DST signent un accord au début des années 1950 afin d’échanger des informations sur des individus suspectés d’être des espions ou des saboteurs communistes. À la fin des années 1950, alors que l’immigration portugaise en France commence à s’intensifier, la police politique portugaise échange de nombreuses notes sur des Portugais résidant en France avec la DCRG.

Interpol offre également l’occasion à la police politique portugaise l’occasion de venir en France et de nouer des contacts avec les représentants des différents services de renseignement et les polices représentées auprès de cette organisation. Ces réunions des agences de renseignement et de sécurité du camp occidental contribuent au maintien et au développement de contacts formels et informels entre les services policiers des pays membres. Elle permet aux Portugais d’accéder aux savoirs techniques les plus modernes dans la lutte contre la criminalité et offre à la PIDE un forum qui lui permet de délégitimer les opposants du régime salazariste en les faisant passer pour des criminels de droit commun ou des terroristes.

En 1961, annus horribilis pour Lisbonne, plusieurs événements ébranlent le régime de Salazar. Le détournement d’un paquebot portugais en Atlantique Sud par un commando d’opposants politiques, puis celui d’un avion de la TAP[11] effectuant la liaison Casablanca-Lisbonne et, surtout, la reconquête humiliante de l’enclave portugaise de Goa par l’armée indienne fragilisent l’Estado Novo en quête de soutiens sur la scène internationale. La France, soucieuse de maintenir son influence dans son précarré africain s’avère être un allié majeur. Paris voit – jusqu’à l’indépendance de l’Algérie en 1962 – dans le Portugal de Salazar un allié dans la lutte contre les insurrections africaines et bloquera en à plusieurs reprises des résolutions onusiennes contraignantes pour Lisbonne, freinant ainsi le processus de décolonisation. C’est donc entre la PIDE et le SDECE qu’aura lieu la coopération la plus intense en matière de renseignement.

L’étroite coopération PIDE/SDECE

À la fin des années 1950, des cadres supérieurs de la PIDE sont parvenus à tisser de bons contacts personnels avec leurs homologues français du SDECE en marge des réunions du comité spécial de l’OTAN.

En dépit de l’antagonisme idéologique entre le régime salazariste et la France du général de Gaulle, les services des deux pays vont coopérer de manière étroite dès la création de la PVDE en 1945, dans plusieurs domaines : lutte contre le communisme et surveillance des réseaux pro-FLN

Les services français et portugais procèdent à des échanges réguliers de fiches sur les ressortissants nord-africains, les exilés anticoloniaux, les étudiants africains suspectés de subversion. Ils s’alertent mutuellement des mouvements de militants dans l’espace francophone et lusophone, que ce soit à Lisbonne, Paris, Dakar, Brazzaville, Alger, Lourenço Marques ou Bissau. Paris et Marseille sont des centres de surveillance importants pour les deux services et des missions de liaison – souvent sous couverture de voyage de diplomates ou de journalistes – sont nombreuses au cours des années 1950 et 1960. Ces échanges seront importants, notamment en Algérie au cours de la guerre d’indépendance, où la PIDE aurait transmis au SDECE des renseignements sur les contacts noués entre le FLN et certains réseaux africains à Lisbonne. De son côté, le SDECE informait la PIDE sur des transferts d’armes via la Méditerranée susceptible de soutenir les rébellions du MPLA et du PAIGC.

S’appuyant sur les registres tenus par la PIDE, Victor Pereira a recensé 2 101 documents envoyés par le SDECE à la PIDE entre 1957 et 1974[12]. De nombreuses notes de synthèses décrivent la préoccupation commune de ces deux services, à savoir l’Afrique et le communisme international, mais aussi l’influence croissante des États-Unis sur le continent noir.

Agostinho Barbieri Cardoso, sous-directeur général de la PIDE de 1962 à 1974, en charge des relations avec le SDECE, rencontre régulièrement de responsables du service français à Paris, tandis que le représentant du SDECE pour la péninsule ibérique, basé à Madrid, se rend une fois par mois dans les locaux de la PIDE à Lisbonne. En règle générale, les déplacements de hauts gradés du service, comme le général Guibaud[13] à Lisbonne du 14 au 17 mars 1966, traduisent le degré de confiance entre les deux services.

Les années 1960 voient la coopération entre les services secrets français et portugais se renforcer à l’aune de la Guerre froide et de la décolonisation en cours. La prise en considération d’intérêts communs favorise cette collaboration entre le service secret d’un pays démocratique et celui d’un régime autoritaire. En échange d’une surveillance accrue des opposants portugais sur le sol français par le Service d’action civique (SAC[14]) et le SDECE, le Portugal consent à accorder des facilités à ce dernier dans ses provinces africaines. En Afrique, les services secrets de Lisbonne apportent un soutien logistique aux Français en organisant des ponts aériens pour le Biafra en guerre[15] depuis l’île portugaise de Sao Tomé. Portugais et Français coopèrent aussi en soutien à la rébellion indépendantiste du Katanga – limitrophe de l’Angola portugais – dirigée par Moïse Tschombé.

En 1969, une note du SDECE énumère les domaines dans lesquels il attend des renseignements de la PIDE. Cela concerne les personnes suspectées d’utiliser le Portugal comme plateforme pour y mener des activités subversives, les activités relatives au communisme international, l’extrême gauche et la subversion en Afrique noire, ainsi que l’ingérence de l’URSS, des pays de l’Est et de la Chine populaire en Afrique.

De son côté, la PIDE attend de ses homologues français la surveillance de l’importante colonie portugaise dans l’hexagone, tout particulièrement celle des opposants à la dictature issus de la métropole ou des provinces africaines, et des rapports d’activité des mouvements portugais d’extrême gauche et indépendantistes (PCP, CMLP, LUAR, FNLA, MPLA, FRELIMO, PAIGC…).

En 1971, le SDECE et la PIDE mènent ensemble l’opération Mar verde pour renverser le président guinéen Sékou Touré, bête noire de la France et soutien de la rébellion du PAIGC d’Amilcar Cabral. C’est un échec. Une seconde opération commune baptisée Saphir, visant à infiltrer cette organisation, est interrompue le 25 avril 1974 pour cause de « Révolution des Œillets ». Ce jour-là, Barbieri Cardoso, n°2 de la PIDE, est l’hôte d’Alexandre de Marenches, patron du SDECE, qui lui apprend la nouvelle.

La collaboration entre la PIDE et le SDECE est caractéristique d’une collaboration policière transnationale de type horizontal, à savoir autonome du champ politique. Bien que vivant dans des régimes différents, Portugais et Français partagent une même culture professionnelle et parviennent à s’autonomiser des logiques politiques nationales. Pendant un certain temps, la Guerre froide efface aussi la différence entre ces deux régimes au sein du camp occidental en lutte contre le communisme international. Consciente de cette carte à jouer, la PIDE agitera souvent cette menace auprès de ses homologues français afin de traquer le plus grand nombre d’opposants portugais en France. Pour les Français, surveiller les militants communistes portugais constituait également un moyen de prévenir l’utilisation que pouvait en faire dans le champ politique et social français le Parti communiste français (PCF), alors force de premier plan. Un changement de cap commencera toutefois à s’opérer après les événements de mai 1968. Tandis que l’image du Portugal ne cesse de se détériorer à l’international, Paris relâchera progressivement sa surveillance sur les opposants portugais en France.

Le Portugal, refuge de la dissidence française

Paradoxalement, et parallèlement à l’étroite coopération entre les services des deux pays, le Portugal va devenir l’une des bases-arrières des opposants français au général de Gaulle et à sa politique.

Le régime corporatiste de Salazar, dirigé par le seul dirigeant européen « national catholique », suscite la sympathie de certains milieux intellectuels français dès le milieu des années 1930, notamment grâce à l’impulsion du journaliste et écrivain Antonio Ferro (1895-1956), figure de la propagande du régime. Après la Seconde Guerre mondiale, des militants issus des rangs de la droite radicale française, puis d’anciens militaires de l’Indochine et de l’Algérie trouvent refuge au Portugal. Considéré comme un pôle majeur de l’anticommunisme et du national-catholicisme, Lisbonne devient après 1945 un refuge pour une poignée d’exilés français. Fuyant l’épuration, des disciples de Charles Maurras gagnent le Portugal, à l’image de l’écrivain et journaliste Jacques Ploncard d’Assac (1910-2005)[16].

Membre fondateur de l’OTAN en 1949, le Portugal est moins inquiété que l’Espagne de Franco dans l’immédiat après-guerre. L’Estado Novo dispose de suffisamment de marge de manœuvre pour accorder l’asile à des collaborationnistes français, et plus tard à des membres de l’OAS.

Au milieu des années 1960, le Portugal de Salazar est perçu par l’opinion comme un État anachronique et conservateur, isolé du reste du continent. Mais à l’inverse les milieux nationalistes y voient le dernier bastion de l’Occident chrétien. Lisbonne se mue alors en foyer de la propagande en défense du conservatisme occidental, tout en ménageant ses relations avec son allié français. Les militants d’extrême droite qui y ont trouvé refuge partagent une commune vision du monde avec celle de Salazar. Ils espèrent alors que Lisbonne les aidera à poursuivre la lutte contre l’indépendance de l’Algérie et contre le général de Gaulle. Avec la fin de la guerre d’Algérie, des ultras de l’Algérie française et des anciens de l’OAS s’y installent, mais en moindre mesure qu’en Espagne. Certains mettent en place une plateforme de recrutement et d’entraînement de mercenaires anti-communistes comme l’illustre l’existence de la centrale d’extrême droite « Ordre et Tradition », plus connue sous le nom d’agence Aginter Presse.

Cette officine basée à Lisbonne est créée en 1966 par Yves Guérin Sérac[17]. Elle compte dans ses rangs une majorité de nationalistes français installés au Portugal et des militants européens de l’ultra-droite. Au début des années 1960, la Guerre froide, la « stratégie de la tension » en Italie[18] et la décolonisation font du Portugal une base de repli pour ces militants qui considèrent que leur combat contre le communisme doit être mené à l’échelle internationale. Ils se mettent au service de la PIDE en Afrique, qui les emploie pour des missions de subversion, de déstabilisation contre des régimes « progressistes ». On les retrouve à l’œuvre au lendemain de la Révolution des œillets, conduisant des opérations de subversion contre Lisbonne depuis l’Espagne où ils se sont réfugiés.

Alors que le n° 2 de la PIDE, Barbieri Cardoso, est en lien avec le SDECE, les contacts avec les anciens de l’OAS s’opèrent à des échelons inférieurs. Ce sont surtout des militants de l’extrême droite portugaise (Légion portugaise, Jovem Portugal) qui viennent en aide aux militants de l’OAS recherchés, en accueillant Georges Bidault – fuyant un mandat d’arrêt français – à Lisbonne en 1963, avant que ce dernier ne soit expulsé vers le Brésil sous la pression de Paris.

La présence de cette dissidence française farouchement anti-gaullienne au Portugal n’est pas sans causer des tensions diplomatiques. Animées par Ploncard d’Assac, les émissions en langue française de La Voz do Occidente, la radio du régime, se lance dans des diatribes très agressives. La parution d’un violent article de Ploncard d’Assac contre la nomination de Georges Pompidou à Matignon dans le Diário da Manhã – organe officiel de l’União Nacional, le parti du pouvoir – suscite le courroux de l’ambassadeur du Portugal à Paris. En 1962, l’ambassade de France au Portugal obtient l’interdiction de diffusion du bulletin Union pour la défense de l’Occident publié à Lisbonne, et parvient à faire diminuer la puissance de l’émetteur de la radio La Voz do Occidente afin qu’elle ne soit pas captée en France.

La Révolution des œillets, qui liquide la PIDE/DGS et provoque la destruction d’une grande partie de ses archives, donne lieu à une effervescence politique et le basculement à gauche de tout un pan de l’armée portugaise.

Pour mettre en échec un probable coup d’État communiste, le SDECE va intervenir en s’inspirant des méthodes contre-révolutionnaires développées par la CIA en Amérique latine afin d’écarter les officiers révolutionnaires engagés dans une dérive marxiste et les remplacer par un pouvoir modéré pro-occidental. En effet, en raison de la position stratégique de l’archipel des Açores, le Portugal ne doit pas quitter l’OTAN. Pour cela, plusieurs organisations portugaises de droite ayant trouvé refuge en Espagne voisine, alors encore franquiste, pour tenter un coup de force contre les militaires gauchistes. Parmi ces organisations figure l’Exército de Libertação de Portugal (ELP)/Armée de Libération du Portugal, créée par Agostinho Barbieri Cardoso, l’ancien sous-directeur de la PIDE / DGS à Madrid en janvier 1975. Depuis son quartier général de la capitale espagnole, l’ELP s’en prendra à des cibles de gauche, son rayon d’action sera au deux tiers le nord du Portugal, là où les appuis étaient les plus nombreux contre le communisme. L’ELP prendra pour cible l’ambassade cubaine à Lisbonne et plusieurs centaines de locaux du parti communiste portugais.

À l’instar d’autres organisations de droite comme le Movimento Democratico de Libertaçao de Portugal (MDLP) et le Movimento Maria da Fonte, ces groupuscules antimarxistes étaient soutenus par une partie de l’Église catholique. Le MDLP est dirigé par le général, Antonio de Spinola. Après avoir quitté la présidence, il s’oppose à la décolonisation et à la dérive gauchisante du processus révolutionnaire, puis tente un coup de force le 11 mars 1975. C’est un échec, il est évincé, exilé et fonde deux mois plus tard le MDLP. Commence alors une période de troubles, d’instabilité et de violence révolutionnaire qui restera connue comme « l’été chaud » (Verão Quente), au cours duquel l’ELP et le MDLP se distinguera par la recrudescence de ses attentats à la bombe et des assassinats ciblés, comme celui du père Max Barbosa de Sousa, prêtre catholique et candidats aux législatives de 1976 pour le parti d’extrême gauche pro maoïste de l’Union démocratique populaire (UDP) et de son étudiante Maria de Lurdes militante de l’UDP.

En 1976, Alexandre de Marenches, travaille au rapprochement entre Mario Soares leader du Parti socialiste et le candidat à la présidence, le général Ramalho Eanes, militaire modéré en rupture avec le Mouvement des forces armées (MFA). Paris, Bonn et surtout Washington ont ainsi travaillé à recentrer le processus révolutionnaire en favorisant les modérés à prendre le pouvoir. Cette fois-ci avec succès.

[1] Pereira, Victor, « Émigrés surveillés. La PIDE et les Portugais en France », Latitudes cahiers lusophones n°21, septembre 2004.

[2] Frente de Libertação de Moçambique.

[3] Movimento Popular de Libertação de Angola.

[4] Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.

[5] De nombreuses zones d’ombre persistent encore aujourd’hui, comme l’envoi d’unités du SDECE dissimulés parmi les manifestants et qui auraient pour mission de s’emparer des documents les plus sensibles concernant la coopération franco-portugaise.

[6] Devenu Movimento das Forças Armadas (Mouvement des forces armées/MFA), ce mouvement se radicalise progressivement à gauche et à l’extrême gauche, entraînant le pays dans une instabilité politique qui durera deux ans jusqu’à la fin de la transition vers la démocratie et l’avènement de la nouvelle Constitution, toujours en vigueur aujourd’hui.

[7] Irene Flunser Pimentel, A historia da Pide, Temas e Debates, Lisbonne, 2007

[8] Irene Fulnser Pimentel, O caso da PIDE/ DGS, foram julgados os principais agentes da Ditadura portuguesa ? Temas e Debates, Lisbonne, 2017.

[9] Bureau of State Security (BOSS) et South African Police Security Branch (SAP/SB)

[10] Pourtant, en dépit de la proximité géographique et culturelle des deux pays, comme de la présence d’une communauté immigrée de plus d’1,5 million d’individus – Français d’origine portugaise et Portugais – présents sur le territoire français, l’histoire des relations franco-portugaises sous un angle stratégique et idéologique n’a guère fait l’objet d’études académiques françaises. Cela semble notamment dû à la difficulté qu’ont les chercheurs à travailler sur les archives du SDECE et de la PIDE, les premières n’étant pas tout à fait accessibles et les secondes ayant été en grande partie détruites par des agents barricadés dans leurs locaux lors la Révolution du 25 avril.

[11] Transportes Aéreos Portugueses : la compagnie aérienne nationale portugaise.

[12] Pereira, Victor, op. cit.

[13] Directeur du SDECE de 1966 à 1970.

[14] Le SAC est souvent présenté comme la police parallèle du régime gaulliste. Créé en décembre 1959 et dissout en 1982, il prend la suite du service d’ordre (SO) du parti gaulliste d’opposition de la IVe République, le Rassemblement du peuple français (RPF).

[15] Guerre opposant la province sécessionniste du Biafra, soutenue clandestinement par le SDECE, au pouvoir fédéral nigérian de 1966 à 1970.

[16] Intellectuel maurassien, ancien membre du PPF, décoré de la Francisque par le maréchal Pétain et employé au service des sociétés secrètes en charge de répertorier les archives de la franc-maçonnerie, Jacques Ploncard d’Assac s’exile au Portugal à la libération. Il fut l’animateur des émissions en langue française de La Voix de l’Occident, radio du régime salazariste. Ploncard d’Assac est notamment l’auteur d’une hagiographie de Salazar parue en 1967 et rééditée en 2015 aux éditions Dominique Martin Morin, Poitiers.

[17] Alias Jean-Robert de Guernadec, Yves Guillou et Ralf, né en 1926 à Ploubezre, militant catholique et anti-communiste français, ancien officier parachutiste du 11e choc (forces spéciales du service Action du SDECE), expert en techniques de contre-insurrection, au cœur de la stratégie de la tension, a formé des unités de la Légion portugaise aux techniques de contre guérilla et a été animateur de la fausse agence de presse Aginter Press, hébergée à Lisbonne avec le soutien financier et logistique du ministère portugais de la Défense.

[18] Stratégie mise en œuvre à la fin des années 1960 par les tenants de l’ordre fasciste qui met l’Italie à feu et à sang. Son objectif est de paralyser l’élan de conquêtes sociales tout en faisant porter la responsabilité des violences à l’extrême gauche.