La droite est un concept mouvant, qui évolue selon les pays et leurs traditions historiques et politiques. Neuf points saillants peuvent être distingués pour approcher l’état de la droite dans le monde aujourd’hui.

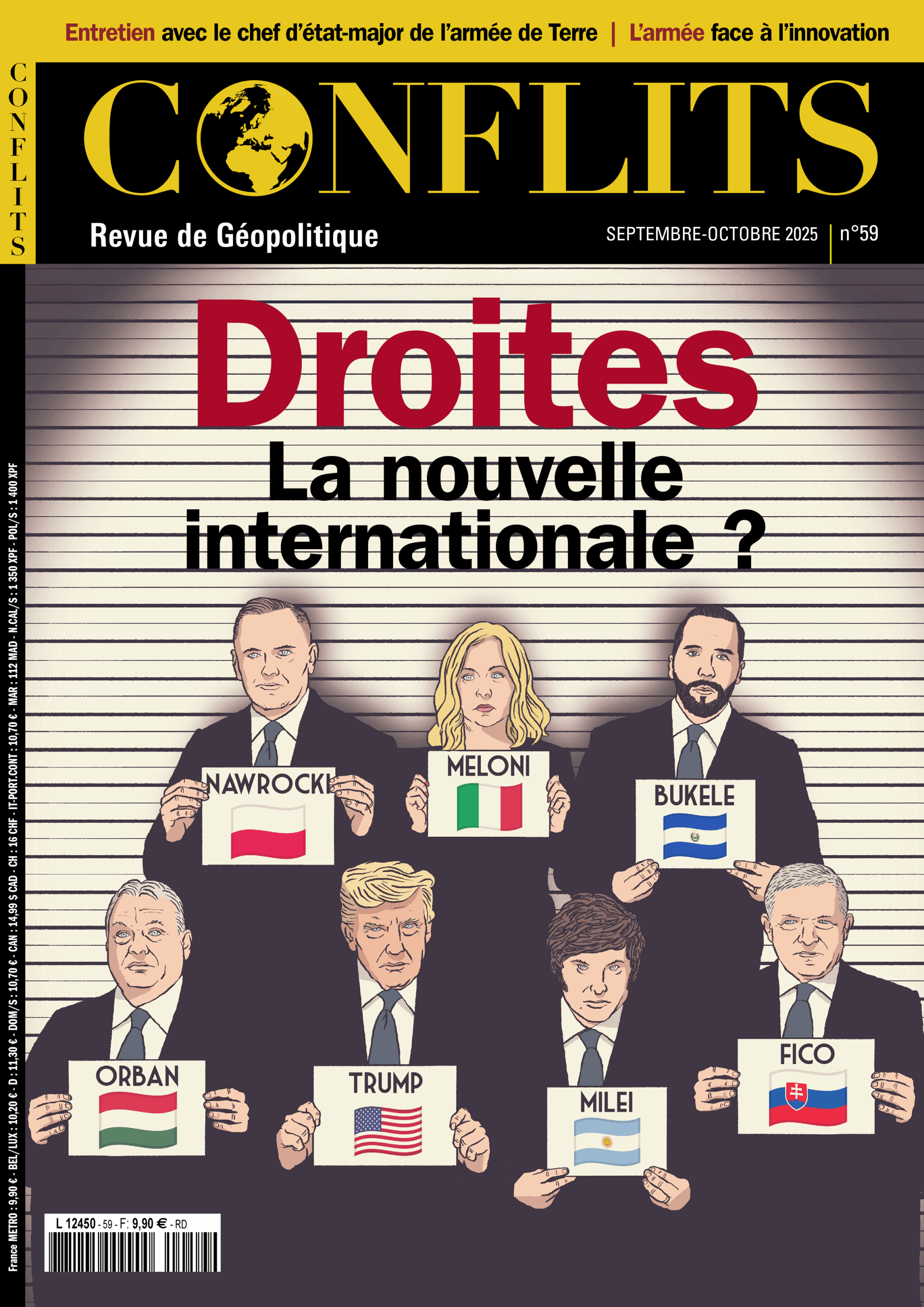

Éditorial paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

Le concept de « droite » est essentiellement français. Aux États-Unis, l’opposition se fait entre démocrates et républicains, au Royaume-Uni et en Allemagne, entre conservateurs et socio-démocrates, en Italie, la vie politique est toujours un puzzle complexe. Le premier risque est donc de calquer des idées et des analyses issues du terrain français sur des scènes nationales où les enjeux sont autres. Le deuxième risque est dans la délimitation même de la droite. Si dans la plupart des pays, personne ne rechigne à se définir de « gauche », se rattacher à la droite est toujours problématique et n’est pas sans susciter des réticences. Difficile donc de mettre une étiquette politique à des personnes qui ne s’en réclament pas. Qui imaginerait le général de Gaulle se réclamer de droite, selon l’expression désormais consacrée. Ces préliminaires posés, neuf points nous paraissent définir la droite d’aujourd’hui.

1/ Une coalition électorale. La droite, comme la gauche, n’est pas un concept idéologique, mais une coalition électorale. Socialisme, trotskysme, libéralisme, etc., sont des concepts politiques, mais gauche et droite sont d’abord et avant tout des stratégies électorales pour atteindre la majorité, maquillées en concept politique. Si la gauche veut agréger les minorités (les ouvriers et les classes laborieuses hier, les immigrés et les minorités sexuelles aujourd’hui), la droite se distingue par sa volonté d’agréger les majorités. Et notamment la fameuse « majorité silencieuse », qui est l’un de ses grands mythes. La droite pense toujours trouver son socle dans la majorité, elle a toujours la volonté de sauvegarder le groupe et d’empêcher les fracturations. La gauche, dans sa stratégie de prise et de conservation du pouvoir, utilise au contraire les fractures pour monter les populations les unes contre les autres.

2/ Un manque de pensée politique. Mais la droite ne comprend pas, justement, quelle n’est pas une famille idéologique et qu’elle est seulement, ce qui est déjà beaucoup, une coalition électorale. Ne comprenant pas cela, elle ne parvient pas à penser la politique, ce qui est la cause de ses nombreuses défaites. Peut-être parce qu’elle a accepté la démocratie à contrecœur et malgré elle, la droite peine à comprendre que ce système politique est d’abord une guerre électorale, qui suppose donc la lutte et le combat, où il faut désigner un ennemi minoritaire pour agréger une majorité de 51 % des voix. La démocratie, dans la crudité de son fonctionnement, n’est pas autre chose. Le reste est littérature pour vêtir d’une belle robe et parer de beaux atours ce système politique.

3/ Le rapport à la majorité. Troisième aspect de la droite, son problème de compréhension du fait majoritaire. La finalité d’une élection, en démocratie, est d’atteindre les 51 % des voix, lorsque le suffrage est majoritaire. Pour cela, il est essentiel de comprendre la théorie des choix publics mis à jour par James Buchanan et Gordon Tullock. Ceux-ci ont disséqué la politique sans romantisme pour mettre à nu sa nature : une élection n’est rien d’autre qu’un vaste marché électoral où il faut promettre à des électeurs-clients le programme qui leur plaît afin d’acheter leurs voix. Et puisque toute élection vise à capter la majorité des électeurs, le fameux électeur médian, il est nécessaire de réaliser des sondages pour savoir ce qu’il veut et d’adapter son programme pour capter les voix majoritaires.

Le problème de ce fonctionnement majoritaire est que, bien vite, la démocratie s’échoue dans le clientélisme électoral et l’achat de voix. Il n’y a qu’à regarder les subventions aux associations accordées par les conseils municipaux pour comprendre comment cela fonctionne. Or, la droite, puisqu’elle veut représenter l’ensemble de la nation, a toujours du mal avec la compréhension du fonctionnement des choix publics, qui est pourtant inhérent au système démocratique. Les campagnes de Donald Trump et de Javier Milei se sont construites sur la compréhension du fonctionnement de l’électeur médian, avec la désignation d’un ennemi. Loin d’être des dérapages, leurs propos et leurs discours visaient au contraire à agréger autour d’eux la majorité nécessaire autour de l’ennemi défini. Ce qu’ils ont parfaitement réussi.

4/ Le rapport à la nation. La politique, ce ne sont pas des idées, mais des promesses. Ces promesses doivent néanmoins être empaquetées dans un papier cadeau d’idées, d’où le rapport à la nation. Pour la gauche, la nation est mouvante, changeante ; elle est culturelle et construite. Pour la droite, la nation est naturelle, intemporelle, inchangeable. La France créole contre la France éternelle, Black Lives Matter contre Make America Great Again. Ces deux conceptions différentes de la nation expliquent les stratégies électorales différentes et donc les irréductibilités entre les deux courants politiques.

5/ Liberté ou sécurité ? La droite dans le monde est parcourue par un clivage puissant, un choix existentiel à effectuer entre liberté et sécurité. Liberté des personnes pour les premiers, selon lesquels la personne préexiste à l’État, celui-ci ayant été construit pour protéger la propriété privée et le droit, ce qui donne le courant libéral. Face à cela, sécurité de la nation, primauté de l’État, qui construit le pays et d’où émanent les citoyens, ce qui donne le mouvement des nationaux-socialistes. Au Royaume-Uni, le clivage entre libéraux et nationaux-socialistes est fort, entre d’un côté Margareth Thatcher et David Cameron, et de l’autre Boris Johnson. En Argentine, c’est sur la promesse de liberté que Javier Milei l’a emporté et aux États-Unis, en 2024, il y a eu cet attelage curieux entre anarcho-capitalistes et techno-libéraux d’un côté et sociaux-étatistes de l’autre. Attelage certes surprenant, mais qui permit d’offrir la victoire à Donald Trump, ce qui était pour eux le plus important. En France, la droite est autant socialiste que la gauche, mais toujours avec retard ; ce qui donne quelque répit à ses électeurs. Ce qu’exprimait Jean-Louis Bourlanges quand il expliquait que le rôle de la droite était d’adopter les idées radicales de la gauche, mais en arrondissant les angles. On aura en effet du mal à trouver une différence de fond entre les mandats de François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

6/ La soumission intellectuelle. De cette adhésion au socialisme découle, pour la plupart des partis de droite dans le monde, une soumission intellectuelle à la gauche qui est souvent le résultat d’une fascination. Après avoir opéré une véritable rupture sémantique et intellectuelle avec le chiraco-mitterandisme, et s’être fait élire sur un programme de droite, Nicolas Sarkozy a ainsi mené la même politique que son prédécesseur, en établissant une politique de gauche dans tous les postes clefs. Ce qui, au vu de ses résultats en 2012, semble avoir déplu à ses électeurs de 2007. Quel intérêt y a-t-il à réunir une majorité autour de promesses précises (stratégie réussie de l’électeur médian), si c’est pour ensuite mener une politique qui convient à la minorité qui a voté contre soi ? La soumission intellectuelle fait que, finalement, la droite a souvent peu d’idées, si ce n’est de promettre de réparer ce que la gauche a cassé. C’est pourtant quand elle a eu un programme intellectuel audacieux qu’elle est parvenue à gagner les élections : David Cameron avec sa Big Society a écrasé la concurrence en 2010 et 2015, quand Boris Johnson et son national-socialisme a été vaincu ; Javier Milei avec sa tronçonneuse a été le président argentin le mieux élu de la période récente, Donald Trump avec son programme de grandeur a réussi un retour qu’aucun président battu n’avait pu effectuer avant lui, Viktor Orban et son projet d’illibéralisme a gagné quatre élections générales depuis 2010. La soumission intellectuelle, qui consiste à citer des auteurs de gauche pour espérer gagner la gratitude du camp opposé et à ne pas avoir d’autre idée que la réparation, ne parvient pas à motiver suffisamment les électeurs.

7/ Les mythes de droite. La droite pense toujours, à tort, que seule la gauche a des mythes et qu’elle vit dans l’idéologie. Les mythes de droite sont pourtant nombreux et ils sont nécessaires, car ils permettent de structurer un électorat et de le mobiliser. Le problème n’est donc pas l’existence des mythes, mais de croire dans les mythes que l’on utilise pour agréger son électorat. Un mythe n’est pas faux et il n’est pas l’erreur : il repose toujours sur une part de vrai et sur des faits qui existent ou ont véritablement existé. Mais, à partir d’une part vraie, le mythe déraille dans l’erreur, soit par nécessité de mentir à un public pour se l’attacher, soit par intoxication intellectuelle de ceux qui les diffusent. Si on se limite à la France, les mythes de droite sont nombreux ; ils sont autant d’aimants mobilisateurs lors des élections. De la guerre civile à l’embrasement des banlieues, de l’assimilation à l’éternité de la nation, de l’existence d’une majorité silencieuse bâillonnée par les élites à un islamisme partant à la conquête de l’Occident, de la France périphérique au mondialisme dominateur, les mythes actuels sont à la fois l’expression d’une nécessité électorale et d’une paresse intellectuelle. Mais finalement, peu importe : puisque le but d’une élection est d’obtenir une majorité, la finalité de ces mythes est d’abord de permettre une lecture simplifiée et compréhensible du monde contemporain afin que l’électeur puisse se retrouver dans l’offre politique.

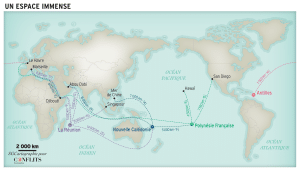

8/ La souveraineté et le monde. La relation à son pays et au monde est toujours complexe pour la droite. Nombreux sont les gouvernements qui prônent le souverainisme tout en se soumettant soit aux États-Unis, soit à la Chine et à la Russie. C’est le cas de la Hongrie, qui tout en combattant l’Union européenne doit beaucoup aux subventions de Bruxelles, notamment pour la construction et la rénovation de ses infrastructures et qui défend son indépendance, tout en ouvrant la porte aux investissements chinois à Budapest. En Roumanie, on a vu, lors de la présidentielle de mai 2025, le candidat George Simion arriver largement en tête au premier tour (41 %), se faire laminer lors du débat d’entre-deux-tours par son concurrent et maire de Bucarest Nicusor Dan (élu avec 53,6 %). Un manque flagrant de connaissance et de maîtrise des dossiers qui l’obligea à faire campagne en Europe pour capter les voix de la diaspora roumaine et à déserter le terrain national, tout en se revendiquant enraciné et nationaliste, puis à mettre la responsabilité de sa défaite non sur son manque de préparation et la supériorité technique de son adversaire, mais sur une intervention de l’étranger. Ailleurs en Europe, comme en Italie et en Espagne, les gouvernements de droite, par nécessité et déficits financiers trop importants, défendent la nation tout en confiant leur armée, et donc leur sécurité, à l’OTAN. Nul n’est exempt de contradictions.

9/ Le piège du conservatisme. Le 9e élément est le piège du conservatisme dans lequel la droite tombe souvent. Il y aurait beaucoup à écrire sur le concept de conservatisme, ses racines historiques et ses implications. Contentons-nous de quelques remarques. En revendiquant le conservatisme, la droite court le risque de sombrer dans l’immobilisme, c’est-à-dire de conserver ce que la gauche a fait. Depuis les années Jospin, la droite française est souvent revenue au pouvoir, sans toucher aux 35 heures ni à la loi SRU, qu’elle a pourtant conspuée, sans réduire la fiscalité et les charges, sans baisser la dette ni régler le problème migratoire et la sécurité. Étant dans la conservation, la droite passe à côté de la modernité. Or, si une élection repose sur des promesses, elle a aussi besoin de grandeur et de rêves, ce que la promesse de la conservation et du retour à l’âge d’or n’apporte guère. On a vu ainsi une droite française s’opposer à la colonisation (grande idée de la gauche), puis s’opposer à la décolonisation, combattre l’immigration, puis défendre l’assimilation. Cette croyance dans l’universalisme, au moment où celui-ci est mort, est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a tant de mal à penser et à comprendre le monde moderne. C’est là l’un de ses principaux défis intellectuels et politiques.