Plus que jamais, la mer est le lieu des menaces hybrides. Protection des routes commerciales, des ressources halieutiques, des câbles sous-marins, autant de mission qui incombe à la Marine. Analyse de l’amiral Enrico Credendino, chef d’état-major de la Marine italienne.

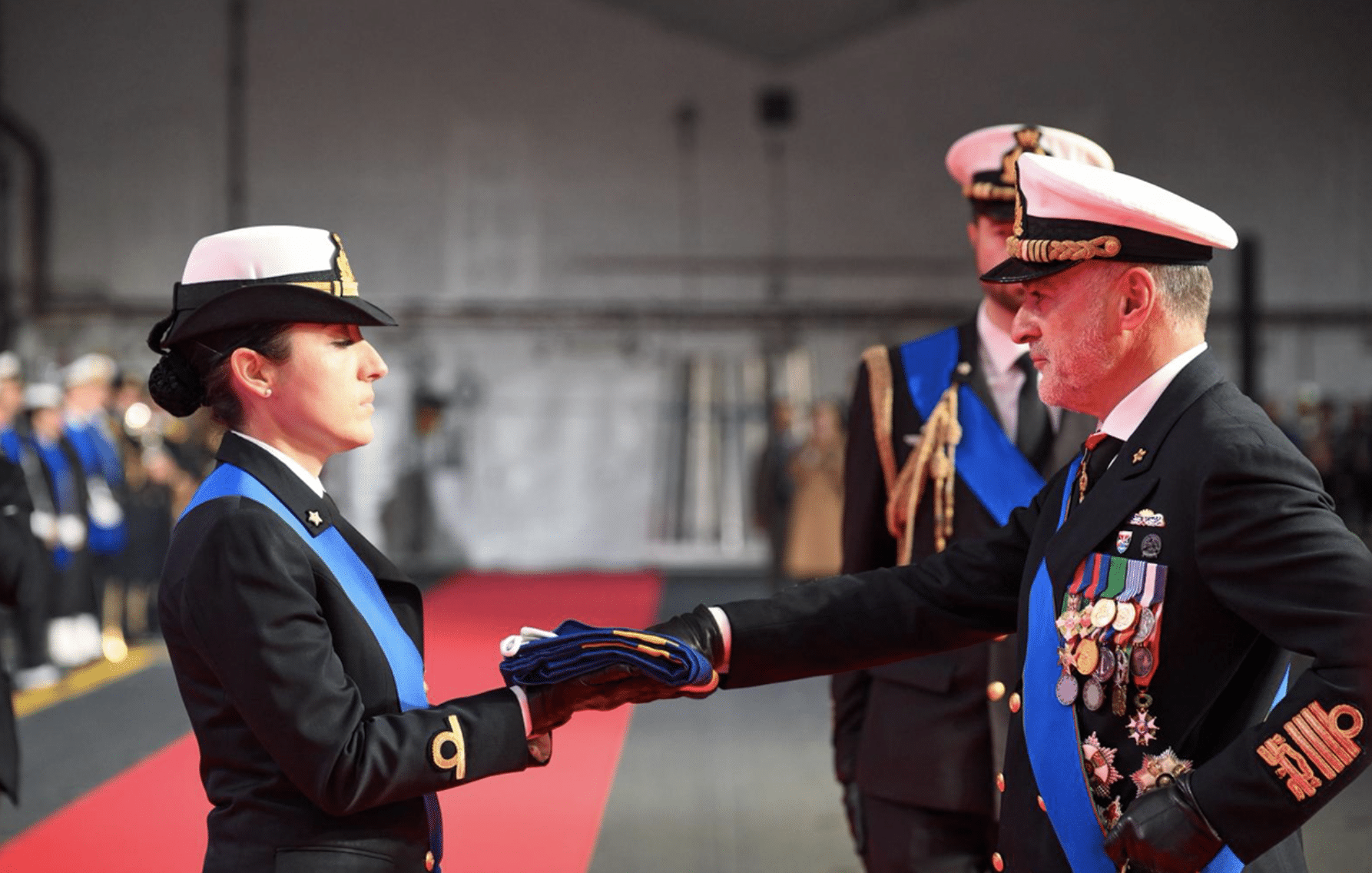

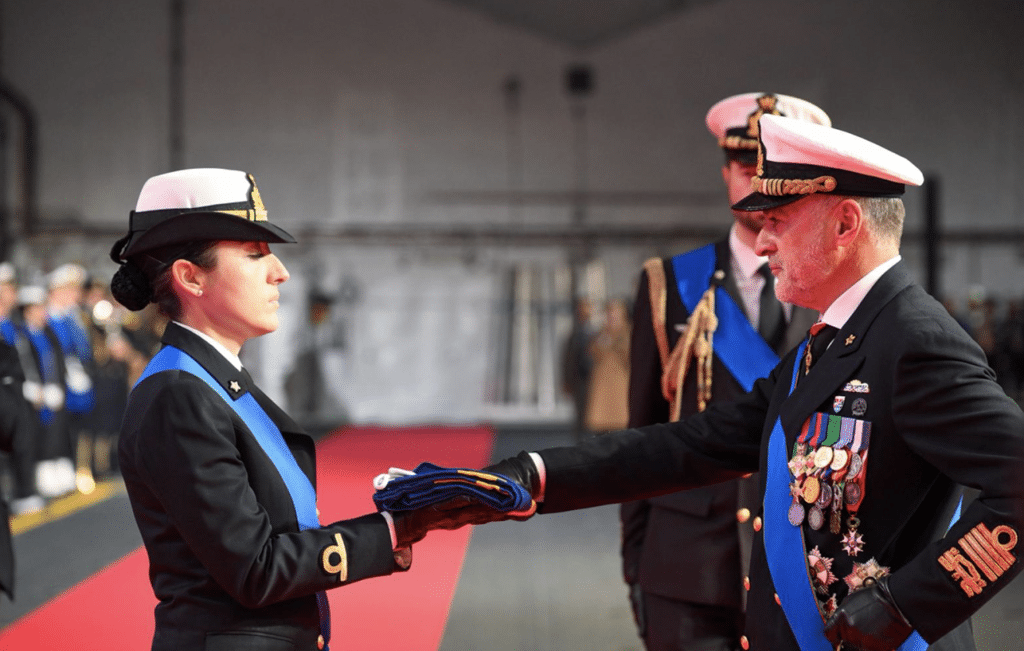

L’Amiral Enrico Credendino fut chef d’état-major de la Marine italienne (2021-2025). Il a dirigé de nombreuses missions, notamment en Méditerranée et en Indopacifique.

Cet article est tiré du projet de recherche Fritt Ord mené par l’Institut italien d’études stratégiques « Niccolò Machiavelli » sur les menaces hybrides, la liberté d’expression et la liberté de la presse, en collaboration avec des partenaires norvégiens et français.

À la fin de la période dite « unipolaire » des États-Unis en tant que « superpuissance solitaire », qui a suivi le bipolarisme parfait qui avait caractérisé le scénario géopolitique de la guerre froide, une nouvelle phase dynamique s’est ouverte, causée par le lent affaiblissement de cette « superpuissance » qui avait permis aux États-Unis d’être présents partout et à tout moment. Les États-Unis ont donc progressivement orienté le centre de gravité de leur politique étrangère vers l’Indo-Pacifique, choisissant soigneusement où intervenir pour éviter ce qu’on appelle un « imperial overstretch[1]».

Le vide créé par la présence américaine réduite, en particulier dans la Mare Nostrum, a permis à certains États d’adopter une posture de plus en plus affirmée, dans le but d’acquérir un poids géopolitique plus important. Parallèlement, les principales organisations internationales, à commencer par les Nations unies, ont perdu de leur efficacité dans la résolution pacifique des différends.

Intensification de la concurrence des puissances

Cette évolution a conduit à une intensification de la concurrence entre les puissances, qui s’affrontent – sur différents théâtres et de différentes manières – pour poursuivre leurs intérêts stratégiques, non coordonnés et souvent divergents. En outre, la mondialisation et les interconnexions entre les États ont contribué à la formation de scénarios géopolitiques complexes qui impliquent également des acteurs extrarégionaux concernés par les implications économiques, sécuritaires, sociales et politiques découlant des crises.

Bon nombre de ces interconnexions se font par voie maritime, par exemple via les lignes de communication maritimes (appelées SLOC), les conduites énergétiques sous-marines et les câbles Internet. Il suffit de penser qu’à l’échelle mondiale, environ 90 % du transport de marchandises s’effectue par voie maritime, pour un total d’environ 11 milliards de tonnes, des chiffres qui ont augmenté de manière exponentielle par rapport à ceux d’il y a trente ans[2]. Parallèlement, les flottes marchandes et les infrastructures maritimes nécessaires pour soutenir et stimuler davantage cette croissance s’étendent.

Nécessité des routes maritimes

Même si nous ne nous en rendons pas compte, notre mode de vie et notre quotidien dépendent fortement de la bonne viabilité des routes commerciales maritimes. Cela nécessite donc un engagement constant pour surveiller et sécuriser les eaux les plus fréquentées afin de garantir un transit régulier, durable et libre des marchandises. Dans le même temps, l’importance stratégique croissante de la dimension sous-marine nécessite une attention tout aussi grande, voire plus grande. Les différentes infrastructures critiques qui s’étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres au fond des mers sont utilisées pour le transport de gaz et de données Internet. Cependant, la dimension sous-marine reste une dimension que nous connaissons très peu et dont l’étude présente de nombreuses difficultés, mais qui offre potentiellement un grand nombre de ressources, allant de la nourriture aux matériaux précieux, en passant par de nouvelles sources d’énergie encore inexplorées.

La mer représente le « patrimoine liquide » qui soutient les fondements sociaux, culturels et économiques d’un pays, depuis toujours à la base de la sécurité, de la prospérité, de la durabilité et, enfin et surtout, de la possibilité d’une projection stratégique et d’un positionnement international. La mer est un moyen par lequel les acteurs, étatiques ou non, peuvent exercer une influence – politique, militaire, diplomatique ou économique – pour poursuivre leurs objectifs et leurs ambitions. Il en résulte des phénomènes tels que la territorialisation des eaux, qui menace le principe historique de la liberté des mers et l’utilisation légitime des SLOC, mais aussi la piraterie et le terrorisme, qui peuvent agir en endommageant les infrastructures sous-marines et de surface critiques.

Stratégies hybrides dans la dimension sous-marine

La guerre hybride pourrait être définie, en simplifiant à l’extrême, comme l’utilisation coordonnée et synergique de moyens traditionnels et de stratégies moins conventionnelles qui, par nature, n’impliquent pas le recours à la force et se situent bien en deçà du seuil d’un conflit armé. Cela dit, si d’un côté l’environnement maritime offre un énorme potentiel pour le bien-être et la prospérité des pays, d’autre part, il est très vulnérable aux opérations hybrides, tant en raison des difficultés liées au contrôle, à la surveillance et à la protection des infrastructures critiques qui s’y trouvent, qu’en raison de la facilité avec laquelle il est exposé à des techniques de guerre hybride qui exploitent à la fois les zones d’ombre existantes dans la réglementation et l’absence d’un cadre situationnel précis. L’environnement sous-marin présente ces caractéristiques, amplifiées par l’existence de zones d’ombre ou non réglementées plus importantes et par l’aggravation des difficultés à avoir une perception réelle de ce qui se passe.

Comme l’ont démontré le sabotage du Nord Stream 2, le gazoduc qui transportait du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne à travers la mer Baltique, l’endommagement du gazoduc Balticconnector et celui d’un câble de données entre la Finlande et l’Estonie, survenus en octobre 2023, ou encore les dommages récents causés aux câbles Internet dans la mer Rouge, le milieu sous-marin est facilement sujet à des actes de sabotage ou à des dommages accidentels. Ce type d’actions fait partie des opérations non conventionnelles, menées à l’aide d’équipements sous-marins, d’engins explosifs, de Unmanned Underwater Vehicles[3] (UUV), plus connus sous le nom de drones sous-marins ; elles peuvent être accompagnées de campagnes de désinformation visant à détourner les enquêtes et à influencer l’opinion publique, en agissant sur le plan cognitif.

Une Méditerranée sous le feu des risques

La Méditerranée n’est pas non plus à l’abri des risques, car elle est le théâtre de compétitions et de rivalités acharnées entre les puissances qui rendent la région instable et caractérisée par des situations de crise grave, dans lesquelles la dimension sous-marine joue un rôle fondamental. Il est donc logique de soutenir que les infrastructures situées sur les fonds marins (le « seabed ») présentent des vulnérabilités qui découlent des difficultés à acquérir une « awareness » cohérente, à exercer des formes efficaces de contrôle et à mener des opérations sous-marines.

Parallèlement, la dimension sous-marine occupe une place de plus en plus centrale dans les stratégies des pays, comme le montrent de nombreux indicateurs. Tout d’abord, le nombre d’investissements alloués au cluster sous-marin a considérablement augmenté au cours des dernières années et devrait encore augmenter dans un avenir proche. Selon une statistique récente de l’OSCE[4], l’économie liée aux océans doublera d’ici 2030, pour atteindre 3 000 milliards de dollars. Sur 163 pays riverains, 43 possèdent au moins un sous-marin, et cette tendance est à la hausse.

Les menaces hybrides sous-marines

La dimension sous-marine est stratégiquement déterminante pour un pays. Dans sa dichotomie perpétuelle, elle est d’une part une source primaire de vie pour les immenses richesses qu’elle contient et les infrastructures qu’elle abrite ; d’autre part, les éléments qui peuplent cet environnement représentent, en puissance, des vecteurs de menaces imminentes.

Le monde sous-marin représente également une dimension en partie « inexplorée », dans le sens où certains aspects, actions et activités doivent désormais être réglementés en raison de l’évolution technologique. En attendant, les vides réglementaires peuvent être exploités pour mener des actions de guerre hybride, notamment par des méthodes de « lawfare »[5].

Pour l’Italie, en particulier, les infrastructures énergétiques telles que les gazoducs, les oléoducs, les lignes électriques, les têtes de puits, les plateformes d’extraction offshore et les regazéificateurs, grâce auxquelles le pays assure essentiellement ses besoins énergétiques, revêtent une importance vitale. À celles-ci s’ajoutent les infrastructures qui permettent les communications et l’échange de données, telles que les dorsales sous-marines qui relient les pays et les continents entre eux, assurant la quasi-totalité de la connectivité mondiale. Les différentes infrastructures critiques[6] sont soumises à une menace constante grâce à l’utilisation de systèmes relativement simples et économiques. C’est précisément le développement technologique, associé à l’abaissement progressif du seuil d’accès aux technologies disruptives, qui favorise les capacités des acteurs hostiles.

La plupart des politiques de sécurité se concentrent sur la protection et la sauvegarde des installations destinées à la gestion du transport maritime, telles que les ports, et au transport des sources d’énergie, telles que le gaz, le pétrole et divers hydrocarbures. En outre, l’importance croissante et la transversalité du domaine cybernétique, qui a la particularité d’influencer tous les autres domaines physiques (terre, mer, air, espace), a conduit la communauté internationale à renforcer la protection des câbles Internet, dont le flux de données permet de communiquer avec le monde entier et représente également une ressource énorme pour la défense, par exemple pour les services de renseignement qui soutiennent l’analyse et la collecte des « big data »[7].

Protéger les ressources

Enfin, l’environnement sous-marin représente une mine de ressources encore largement inexplorée, des sources d’énergie aux réserves de nodules polymétalliques, de l’alimentation aux énergies renouvelables, en passant par le tourisme. La plus grande importance qui commence à lui être accordée laisse penser que la concurrence se manifestera bientôt dans ce domaine également. Cela pourrait vraisemblablement se traduire par le développement et la prolifération des systèmes sans pilote, d’infrastructures critiques supplémentaires et, par conséquent, d’un plus grand nombre de menaces hybrides. Ce n’est pas un hasard si le nouveau concept stratégique développé par l’OTAN considère les opérations hybrides contre l’Alliance comme l’un des éléments susceptibles de déclencher l’article 5 sur la défense collective.

Les menaces hybrides préoccupent beaucoup les acteurs engagés dans la protection de leurs intérêts dans la dimension sous-marine. Parmi les tactiques hybrides les plus courantes figurent l’utilisation de navires de pêche, de navires marchands, de petites embarcations non enregistrées et de drones sous-marins, qui peuvent être utilisés pour endommager des câbles et des conduites à l’aide d’armes conventionnelles facilement disponibles ou par des actions de type mécanique, en utilisant par exemple des ancres et des câbles. Le sabotage susmentionné du gazoduc Nord Stream 2 est probablement l’exemple le plus récent d’activité hybride.

Bien que l’utilisation d’armes et d’explosifs pour endommager des infrastructures critiques nécessite une certaine capacité d’ingénierie, typique d’un acteur étatique, les dommages causés par des actions mécaniques pourraient être plus facilement mis en œuvre par des acteurs non étatiques. On peut penser, par exemple, à l’endommagement d’une infrastructure critique par la traction d’une ancre par n’importe quel navire, ou à des actions d’« ancrage maladroit » (comme cela s’est probablement produit dans le cas de l’endommagement du Balticconnector) – qui sont d’ailleurs pleinement « justifiables » en tant qu’accidents involontaires – causant des dommages aux câbles Internet. Ces derniers, structurellement plus légers et plus fins que les conduites énergétiques, sont plus vulnérables à ce type d’attaques, même si rien n’empêche les navires de plus gros tonnage d’endommager les gazoducs ou les infrastructures plus robustes.

Il est donc probablement nécessaire, à terme, de changer radicalement d’approche et de prendre pleinement conscience de ce qui se passe à proximité des infrastructures critiques. Selon cette approche, il est nécessaire d’orienter la recherche vers le développement de solutions efficaces, voire alternatives. Une solution particulièrement prometteuse consiste à considérer les câbles qui peuplent l’environnement sous-marin non seulement comme un élément à protéger, mais aussi comme un véritable capteur, pouvant contribuer de manière passive à la surveillance de ce qui se passe dans les fonds marins.

Aspects juridiques

Comme indiqué précédemment, l’analyse de la guerre hybride dans la dimension sous-marine doit également tenir compte des aspects juridiques. En particulier, en ce qui concerne les infrastructures sous-marines critiques, l’une des principales questions à trancher consiste à déterminer si une attaque contre un câble sous-marin, en dehors de la juridiction d’un État, peut être qualifiée d’« attaque armée » au sens de l’article 51 de la Charte des Nations unies, autorisant le recours à la force par un État en légitime défense[8].

À cet égard, il conviendrait de clarifier le cadre réglementaire international concernant la possibilité de recourir à des contre-mesures impliquant même l’usage de la force pour répondre à une attaque.

Un autre aspect critique concerne la nécessité de clarifier la juridiction to enforce en ce qui concerne les actes de destruction et d’endommagement des câbles et des conduites[9].

En outre, la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer (UNCLOS) n’inclut pas les situations dans lesquelles un navire endommage des câbles et des conduites parmi celles qui autorisent le droit de visite.

En ce qui concerne les mesures préventives, il est aujourd’hui difficile de qualifier les câbles et les conduites. Le droit de la mer établit un régime juridique spécial pour les îles artificielles, les installations et les structures présentes dans la zone économique exclusive d’un État. Ces infrastructures sont soumises à la juridiction exclusive de l’État côtier, qui peut établir autour d’elles des zones de sécurité raisonnables (généralement d’une distance maximale de 500 mètres). À l’heure actuelle, l’appartenance des câbles et conduites sous-marins à la notion d’« installations et structures » n’est donc pas universellement acceptée. Afin de permettre leur protection, il pourrait donc être utile de leur garantir le même régime juridique, de manière à pouvoir mettre en place ces zones de sécurité interdites à la navigation sous-marine.

Enfin, l’environnement sous-marin présente toutes les caractéristiques pour devenir le terrain de prédilection des opérations dites « false flag », qui constituent probablement l’aspect le plus novateur du conflit russo-ukrainien. Les opérations mises en place dans le but de les attribuer à l’ennemi ne constituent pas une nouveauté absolue, mais l’environnement sous-marin, en raison de sa tendance à échapper à une connaissance complète de la situation, se prête à la conduite d’opérations visant à créer des tensions internationales avec des États tiers ou entre les alliés eux-mêmes. Dans de telles circonstances, ce qui se passe sous la surface de la mer se prête à la construction de récits alternatifs, de théories du complot, de tensions et de revendications internationales.

L’Italie et la lutte contre les menaces hybrides : capacités et réseaux

Pour faire face à la menace hybride, il est nécessaire d’agir simultanément sur deux plans : le premier axé sur le développement des capacités, qui se concrétise par des investissements visant à garantir un outil efficace et capable de contrer physiquement les menaces, le second recherche l’avantage stratégique dans cette dimension presque totalement inexplorée, et part de la création d’un réseau de coopération solide et du développement d’une approche holistique, intégrée et synergique de tous les acteurs, institutionnels et non institutionnels, qui interviennent à divers titres dans le milieu sous-marin, y compris au niveau international.

Sur le plan des capacités, les investissements dans le secteur de la défense et de la sécurité ont augmenté afin de développer de nouvelles technologies qui assurent une surveillance constante de la mer, en surface et dans les fonds marins. Dans cette optique, les sous-marins, auxquels un nouveau rôle a été attribué à la fin de la guerre froide, revêtent une importance particulière. Autrefois perçus comme des instruments principalement utilisables pour la lutte anti-sous-marine, anti-navire et pour la dissuasion nucléaire, les sous-marins se caractérisent désormais par une plus grande polyvalence. Outre la dissuasion, ils accomplissent d’importantes tâches de surveillance et de contrôle de l’ensemble du domaine maritime, garantissant la liberté de navigation, la protection des voies d’approvisionnement énergétique et contribuant à la lutte contre le terrorisme international et la piraterie. En résumé, ils constituent un outil d’une très grande valeur stratégique, capable de mener des activités prolongées de collecte d’informations et de surveillance et, à l’avenir, ils garantiront également une capacité de projection de force grâce à la possibilité de lancer des missiles[10] et de déployer de petits dispositifs de forces spéciales. Pour relever ces défis, la marine italienne investit massivement dans le développement technologique, en étroite collaboration avec le secteur privé et les meilleurs pôles universitaires nationaux.

Le projet Near Future Submarine (NFS), par exemple, vise à fournir à la marine quatre nouvelles unités à la pointe de la technologie, capables d’effectuer des activités de surveillance de l’environnement sous-marin et de surface, en servant de véritables centres névralgiques au sein d’un très vaste réseau de capteurs, mobiles et fixes, pour la surveillance des eaux. Des équipements sans pilote y seront également intégrés, faisant ainsi des sous-marins NFS un « système de systèmes » capable de gérer, lancer, utiliser et récupérer des drones sous-marins et de s’intégrer dans les dispositifs militaires nationaux chargés du contrôle des eaux et de la protection des intérêts nationaux.

À ceux-ci s’ajouteront d’autres programmes de renouvellement, notamment les dragueurs de mines de nouvelle génération (CNG) qui renforceront la capacité nationale de lutte contre les mines, et les nouvelles unités polyvalentes de surveillance sous-marine (UPSDS), dotées d’importantes capacités de surveillance des fonds marins.

Renouvellement de la Marine italienne

Parallèlement, la marine militaire italienne met fortement l’accent sur l’étude et le développement du projet Multi Capability Carrier, c’est-à-dire des plates-formes navales qui, servant de hub, sont capables de fonctionner comme « navire-mère » pour une large gamme de moyens unmanned, et sur le programme Future Combat Naval System 2035, qui développe des concepts innovants allant de l’intégration de systèmes sans pilote (unmanned) à l’utilisation de technologies avancées (Emerging & Disruptive Technologies – EDT) pour un avantage en matière d’information et de décision, le tout dans une perspective d’opérations multidomaines (c’est-à-dire capable d’opérer dans tous les domaines opérationnels : terrestre, maritime, aérien, spatial et cybernétique).

L’ensemble des programmes de renouvellement mentionnés et les projets qui y sont liés expriment la capacité de dissuasion, de collecte d’informations et de projection de force, assurant, aujourd’hui et à l’avenir, la surveillance et la défense constantes des espaces maritimes, afin de protéger l’intérêt national et l’utilisation légitime de la mer.

Au niveau opérationnel, afin de protéger les infrastructures fondamentales qui assurent l’approvisionnement énergétique du pays, le trafic Internet et la liberté d’utilisation de la mer, à la suite du sabotage du gazoduc Nord Stream 2 en septembre 2022, l’opération Fondali Sicuri (fonds marins sûrs) a été lancée, dans le cadre de laquelle la marine accomplit des tâches liées à la sécurité énergétique et à la surveillance des fonds marins et des infrastructures critiques. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre plus large de la surveillance maritime, est l’une des expressions les plus évidentes des tâches spécifiques confiées à la marine pour la surveillance et la protection des intérêts nationaux.

En ce qui concerne le renforcement d’une approche holistique, la marine joue un rôle déterminant dans le cadre de la coopération avec de nombreux partenaires civils qui jouent un rôle clé dans l’environnement opérationnel sous-marin. Plus précisément, les forces armées ont conclu des accords avec des acteurs importants dans le domaine des communications et de l’énergie, tels que ENI et TI Sparkle, mais aussi avec des instituts de recherche tels que l’ISPRA. L’objectif est de travailler ensemble pour accroître la connaissance mutuelle, partager des informations, développer des procédures communes et améliorer la connaissance de la situation sous-marine. À cette fin, un «Critical Underwater Infrastructure Surveillance Centre» a été créé, intégré au centre opérationnel multidomaine de la marine, qui permet de saisir les opportunités offertes par le milieu sous-marin et, dans le même temps, de répondre efficacement aux défis liés à la capacité de protéger les intérêts nationaux et de surveiller, préserver et protéger nos mers, en mettant particulièrement l’accent sur le milieu sous-marin.

Plus important encore, l’Italie a créé le Pôle national de la dimension sous-marine qui, grâce à une étroite collaboration entre les multiples réalités nationales opérant dans le secteur, notamment l’industrie, les universités et le monde militaire, sert de lien pour promouvoir, faciliter et coordonner la recherche et le développement des technologies et des compétences du secteur militaro-industriel italien dans le domaine de la plongée sous-marine.

Le Pôle est structuré selon une gouvernance à plusieurs niveaux, composée de représentants des ministères participants (Défense, Entreprise et Made in Italy, Université et Recherche, Protection civile et Politiques maritimes), des représentants de la Défense (État-major de la Défense, Secrétariat général de la Défense, Marine militaire), des représentants du monde universitaire tels que la Conférence des recteurs des universités italiennes (CRUI) et le Conseil des présidents des organismes de recherche (CoPER). Cette gouvernance a pour mission de définir les lignes directrices interministérielles, les objectifs stratégiques de développement scientifique, technologique et opérationnel et les trajectoires technologiques, ainsi que de fournir un soutien technique et scientifique aux activités de recherche et d’innovation, d’accroître la compétitivité de l’industrie nationale et de protéger la propriété intellectuelle correspondante.

Enfin, toujours dans le but de renforcer le réseau de collaboration, la prochaine XIVe édition du Trans-Regional Seapower Symposium, événement traditionnel qui réunira à Venise du 8 au 10 octobre le plus grand cluster maritime, sera consacrée au thème « Spotlight on the depths : the underwater as new frontier for mankind » (Pleins feux sur les profondeurs : le monde sous-marin, nouvelle frontière pour l’humanité) et visera à souligner l’importance que les acteurs mondiaux accordent à l’environnement sous-marin, riche en nouvelles opportunités et en défis à relever de manière transversale et collégiale. Cette initiative fructueuse aura en effet pour objectif de promouvoir une approche légitime, durable et sûre de l’exploration du monde sous-marin.

Conclusion

Pour faire face efficacement à la menace hybride dans le domaine sous-marin, le pays doit disposer de capacités de pointe à utiliser efficacement afin d’être prêt à intervenir rapidement là où et quand cela est nécessaire, grâce à un plan d’action préétabli et à un outil maritime de pointe, capable de projeter des capacités là où cela est nécessaire pour protéger les intérêts nationaux. La flotte devra également être soutenue en permanence par des programmes coordonnés de modernisation et d’innovation, afin de rester compétitive et efficace face à un spectre de menaces en constante évolution.

L’autre pilier réside dans le réseau de coopération efficace qui se développe grâce à une vision holistique et une approche multinationale, interministérielle et interinstitutionnelle, dont la stratégie gagnante repose sur la coordination et la collaboration structurelle entre les secteurs public et privé.

Cette approche tire une légitimité supplémentaire de l’orientation institutionnelle offerte par le Plan de la mer et est à la base du Pôle national de la dimension sous-marine susmentionné. À l’avenir, il sera nécessaire de mieux réglementer la dimension juridique de l’espace sous-marin, en élaborant un cadre réglementaire qui s’articule au niveau national, européen et donc international.

En conclusion, la dimension sous-marine est l’un des environnements les plus difficiles en raison de ses caractéristiques physiques et juridiques intrinsèques : frontière inexplorée, gardienne de l’accès à des gisements de matières premières essentielles au bien-être d’un pays et siège d’une grande partie des infrastructures critiques pour le transport des communications et de l’énergie. D’où le potentiel immense de cette dimension et les menaces qui en découlent. Une meilleure connaissance de ce qui se passe dans l’environnement sous-marin, des menaces qui le peuplent et des particularités de la dimension sous-marine, y compris juridiques, permettra d’identifier des solutions efficaces pour faire face à cette nouvelle frontière de la sécurité maritime. Il est nécessaire d’investir dans des technologies de pointe, de consolider le secteur industriel et des services, de renforcer les capacités de surveillance et de contrôle et de promouvoir une plus grande transparence et coopération entre les différents acteurs concernés afin de lutter efficacement contre les menaces hybrides sous-marines et de garantir la sécurité de nos mers et de nos fonds marins.

Notes

[1] L’Imperial overstretch, également connu sous le nom d’Imperial overreach, décrit la situation dans laquelle un empire s’étend au-delà de ses capacités militaires et économiques et s’effondre souvent en conséquence. Cette idée a été popularisée par l’historien de l’université de Yale Paul Kennedy dans son livre publié en 1987, « The Rise and Fall of the Great Powers ».

[2] CONFITARMA (Rapport annuel 2023) ; UNIONCAMERE (XIe Rapport sur l’économie de la mer 2023).

[3] Équipements télécommandés ou même autonomes.

[4] Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Perspectives économiques de l’OCDE, rapport intermédiaire, septembre 2023.

[5] Utilisation stratégique de procédures judiciaires pour intimider ou entraver un adversaire (collinsdictionary.com).

[6] Elles sont classées en au moins cinq catégories, à savoir les transports, l’énergie, les communications, la pêche et les écosystèmes. C. Bueger et T. Liebetrau, Critical Maritime Infrastructure Protection: What’s the trouble?, Elsevier, Marine Policy, 2023. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X23003056

[7] Le terme « big data » désigne l’énorme quantité de données disponibles grâce aux nouvelles formes de collecte d’informations développées avec les progrès technologiques, telles que le Signal Intelligence (SIGINT) et l’Open Source Intelligence (OSINT).

[8] On pourrait raisonner par analogie : le Manuel de Tallinn 2.0, sur le droit applicable aux opérations informatiques, établit que les effets d’une opération informatique doivent être analogues à ceux d’une attaque cinétique.

[9] La Convention de Paris de 1884 ne concerne que les câbles et ne prévoit rien pour les conduites.

[10] Capacité en cours d’acquisition.