Bases américaines au Moyen-Orient : instruments de puissance et lignes de fracture stratégique

Par-delà les discours officiels sur la stabilité régionale ou la lutte contre le terrorisme, la présence militaire américaine au Moyen-Orient s’inscrit dans une logique de projection de puissance fondée sur le contrôle des espaces, la maîtrise des flux et l’encerclement stratégique des rivaux régionaux. Cette infrastructure militaire, qui s’appuie sur un maillage dense de bases aériennes, navales et logistiques, est l’un des piliers de la géopolitique américaine depuis la fin du XXe siècle.

La base comme outil géopolitique

La base militaire n’est pas un simple point d’appui logistique. Dans la grille de lecture réaliste qui caractérise la pensée stratégique américaine, elle est un levier de puissance, un marqueur d’influence et un outil de domination territoriale sans conquête formelle. Le Moyen-Orient, espace de fracture, de flux pétroliers et de conflits endémiques, en fournit un terrain exemplaire.

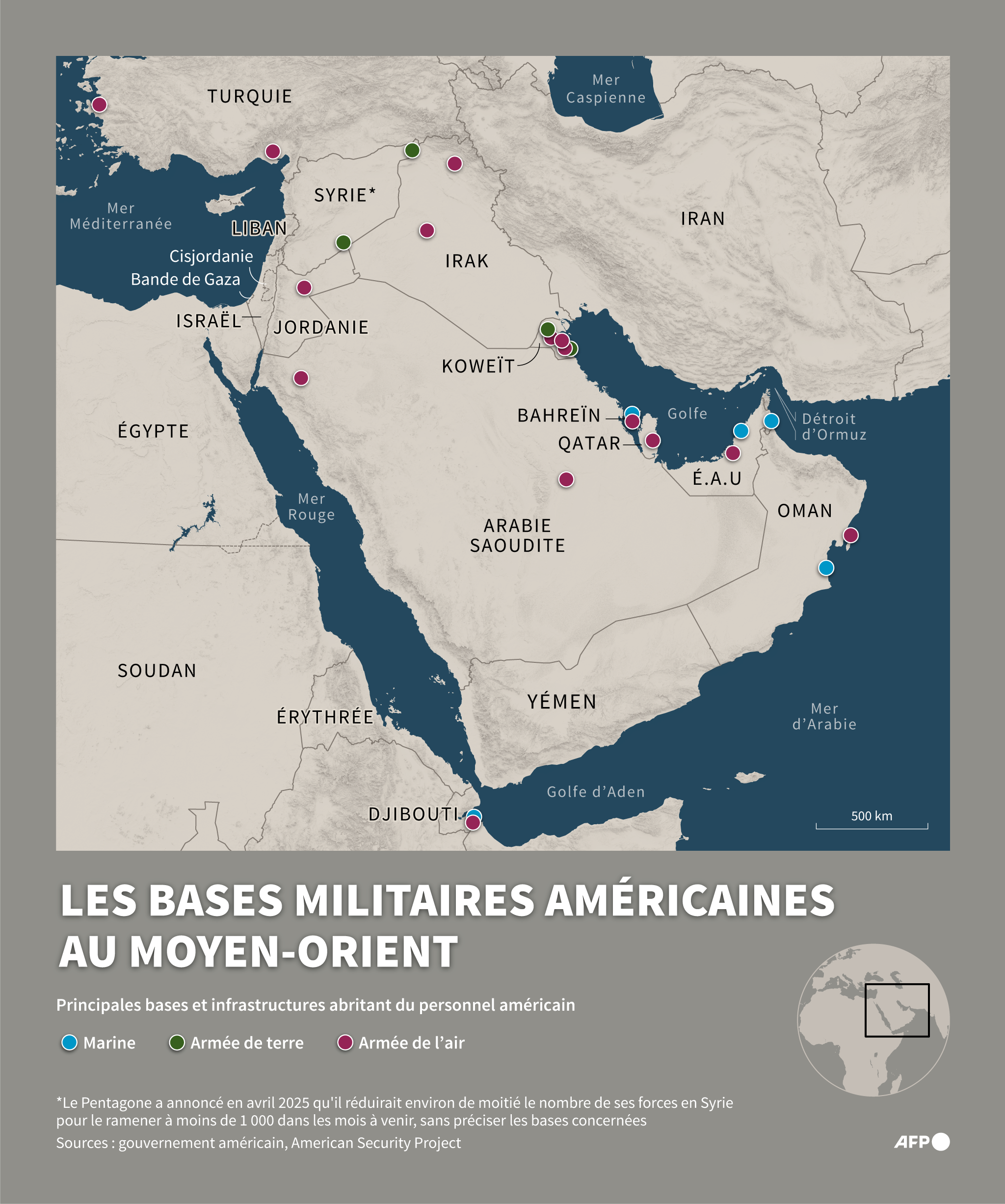

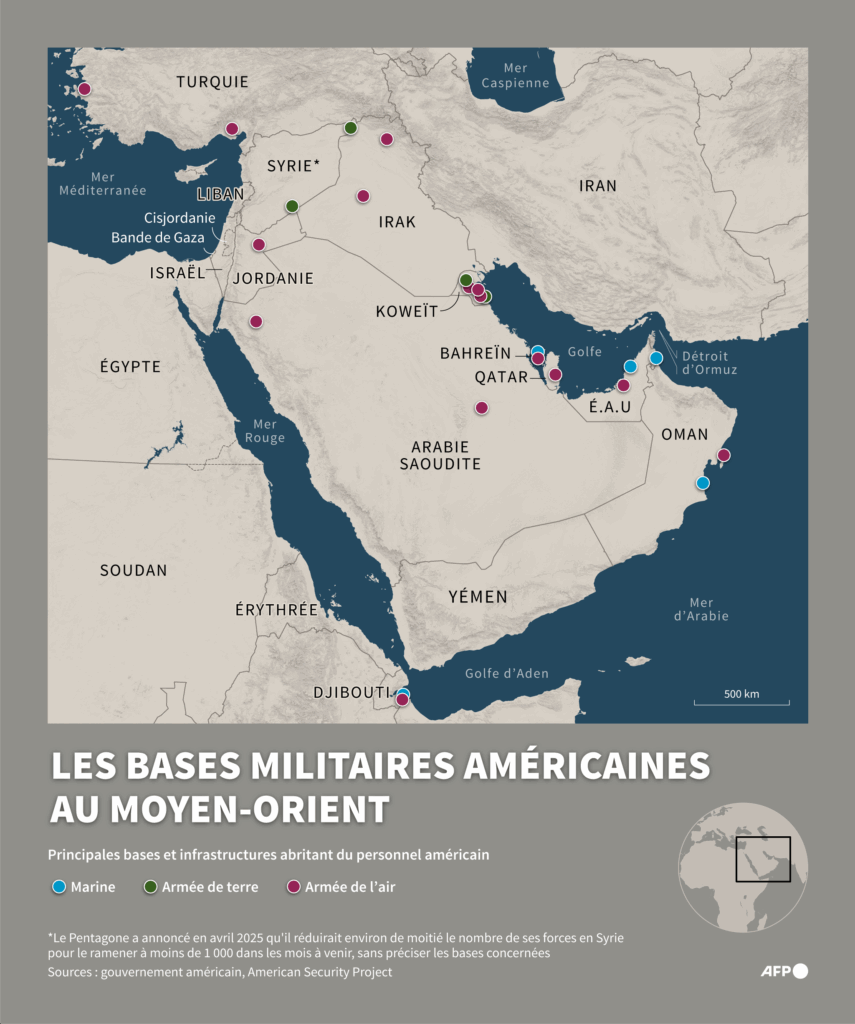

Depuis la guerre du Golfe de 1991, les États-Unis ont structuré un arc de présence militaire allant du Golfe arabo-persique à la Méditerranée orientale. Le cœur de ce dispositif repose sur :

Al-Udeid (Qatar) : véritable hub opérationnel, cette base abrite le commandement central des opérations aériennes américaines dans la région (CENTCOM).

Manama (Bahreïn) : port d’attache de la Cinquième Flotte, ce point d’ancrage naval permet un contrôle stratégique du détroit d’Hormuz.

Koweït : plateforme de transit terrestre essentielle vers l’Irak et, au-delà, vers la Syrie.

EAU et Arabie Saoudite : relais aériens et bases avancées permettant la projection rapide de forces.

Irak et Syrie : théâtre mouvant où les États-Unis maintiennent des unités spéciales et des moyens d’appui dans le cadre de la lutte contre les résurgences djihadistes.

Objectifs stratégiques et logiques d’endiguement

Derrière la justification sécuritaire, la stratégie américaine répond à des impératifs structurants.

Contrôle des flux énergétiques : en verrouillant les détroits et les ports-clés, les États-Unis assurent une mainmise indirecte sur l’approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Encerclement de l’Iran : la présence de bases tout autour de la République islamique constitue une forme d’encerclement géopolitique, inhibant sa projection régionale.

Appui aux alliés du Golfe : la protection des monarchies sunnites s’inscrit dans une logique d’alliances asymétriques, où les États-Unis échangent sécurité contre loyauté diplomatique.

Projection de puissance globale : le Moyen-Orient reste une base arrière stratégique pour les opérations vers l’Asie centrale, l’Afrique orientale et la Méditerranée.

Ambivalences et fragilités de la posture américaine

Toutefois, cette présence n’est pas sans coût ni contradiction. Si elle assure un effet dissuasif, elle cristallise aussi les oppositions :

Perception néo-impériale : dans une partie de l’opinion arabe, ces bases sont vues comme des marqueurs d’une domination étrangère indue, attisant ressentiment et radicalisation.

Vulnérabilité asymétrique : les bases sont devenues des cibles privilégiées pour les attaques de drones, missiles ou infiltrations, notamment par les milices pro-iraniennes.

Ambiguïté diplomatique : la présence américaine est parfois tolérée par les gouvernements mais contestée par les sociétés civiles, ce qui complique la soutenabilité politique à long terme.

Vers un redéploiement stratégique ?

Alors que les États-Unis réorientent une partie de leur appareil militaire vers l’Indo-Pacifique pour faire face à la montée en puissance de la Chine, la question du maintien de ce réseau de bases se pose. Washington cherche à réduire les coûts humains et politiques tout en conservant une capacité de réaction. Cela se traduit par une externalisation croissante (forces locales, contractors privés), une numérisation des moyens (drones, renseignement satellitaire) et une flexibilisation des points d’appui (bases semi-permanentes, rotations rapides).

Mais le retrait total paraît peu probable. Dans une région marquée par l’instabilité chronique, les rivalités interétatiques (Iran-Arabie Saoudite, Israël-Hezbollah) et la fragilité des États, les bases américaines demeurent un outil essentiel de la puissance hégémonique. Elles sont aussi un révélateur : celui d’un Moyen-Orient qui, bien que délaissé sur le plan rhétorique, reste central dans la grammaire stratégique de Washington.