Il est temps d’examiner l’évolution politique possible de l’Iran après la brève mais significative guerre de douze jours contre Israël. Pour beaucoup, surtout en Iran, la question qui se pose est de savoir si la République islamique, telle que nous la connaissons, touche à sa fin.

Par : Charles Stoeng. Ancien sous-officier supérieur de la Légion étrangère et expert en sûreté au Moyen-Orient, avec une décennie d’expérience professionnelle en Iran.

Nous sommes sans aucun doute confrontés à une situation où l’on peut rapidement avoir le sentiment que la République islamique « s’éteint lentement, sous mille coups d’épingle ».

Cette affirmation est loin de faire l’unanimité en Iran. Malgré le contrôle interne total du régime et sa répression brutale, une analyse fondée sur l’instabilité intérieure, les erreurs géopolitiques et l’affaiblissement de la crédibilité stratégique – tant au niveau national que régional – met en évidence une série de réalités que le régime islamique ne peut pas ignorer.

La guerre et ses conséquences immédiates

Bien que la guerre de douze jours ait retenu l’attention des médias pendant qu’elle se déroulait, ses suites en Iran ont beaucoup moins été couvertes – en partie faute d’accès pour la presse internationale. Il ne fait cependant aucun doute que ce conflit a eu des répercussions profondes sur le pays. Dans un premier temps, la population iranienne a connu la traditionnelle vague d’adrénaline nationaliste – une réaction de guerre typique mêlant peur, solidarité et inquiétude. L’Iran est, après tout, l’un des plus anciens États du monde, et le sentiment national y est bien plus enraciné que dans la plupart des sociétés occidentales, chez des citoyens de toutes convictions politiques et religieuses.

À lire aussi : Iran ; Israël : des ennemis absolus ?

Or ce sentiment s’est dissipé plus vite que prévu et, dès les premiers jours, les gens ont commencé à poser des questions critiques. Fait remarquable et surprenant, ces critiques ont émané non seulement de dissidents, mais également de personnes qui soutenaient auparavant le régime. Nombreux sont ceux qui ont déclaré clairement : « Ce n’est pas notre guerre », soulignant que la loyauté envers le pays n’équivaut pas au soutien du régime islamique. Cela montre qu’une part non négligeable de ceux qui étaient jusque-là des « loyalistes par habitude » prennent à présent leurs distances avec le pouvoir.

Un État en déclin

La République islamique est entrée en guerre déjà affaiblie par des crises économiques, des infrastructures défaillantes et un mécontentement populaire croissant. Les pénuries d’eau, d’électricité et de gaz sont devenues courantes, et l’incapacité du régime à résoudre ces problèmes fondamentaux a, depuis des années, généré une frustration générale considérable.

La guerre a peut-être suscité temporairement un sentiment d’unité, mais, dans son sillage, la situation est devenue encore plus précaire. Avant le conflit – et depuis des années –, de nombreux experts parlaient déjà d’un déclin progressif marqué par des difficultés économiques et sociales sans véritable solution. Le conflit a renforcé et accéléré ce processus. L’Iran se trouve désormais dans un état de déliquescence structurelle, non seulement politique, mais aussi institutionnelle.

Cela ne signifie pas forcément que nous assistons à un changement de régime classique, à la manière de l’Afghanistan ou de l’Irak, mais plutôt à un « effondrement de régime » : l’État n’est plus capable d’assurer ses fonctions les plus essentielles. La suite reste à déterminer, mais cela pourrait annoncer le début d’une refonte complète du système de gouvernance.

Effondrement stratégique et réévaluation géopolitique

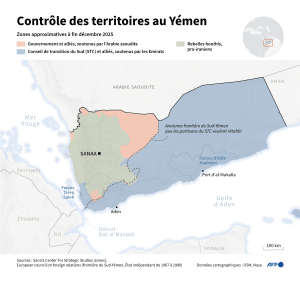

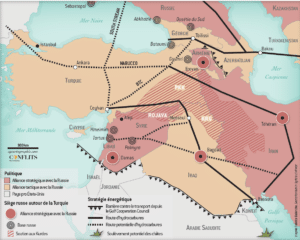

La stratégie de longue date de la République islamique, qui consistait à projeter sa puissance grâce à des représentants régionaux – tels que le Hezbollah et diverses milices en Syrie, au Liban, au Yémen et en Irak –, a subi, pendant et après cette guerre, un revers majeur. En pratique, ces relais d’influence ont été réduits à presque rien.

Le conflit a mis en lumière l’incapacité de l’Iran à dissuader ses ennemis. Des alliés traditionnellement essentiels sont restés passifs. Ainsi, le Hezbollah n’a publié que des déclarations de soutien timides et n’a pas tiré la moindre roquette contre Israël. Étant donné les énormes ressources qu’il a investies dans ces alliances, cette passivité constitue un revers particulièrement grave pour le régime des mollahs.

On peut également constater qu’au sein même du régime grandit la conscience de l’échec de cette stratégie. Plusieurs voix modérées, y compris d’anciens hauts responsables, reconnaissent désormais qu’il a été coûteux et vain de consacrer plus de quarante ans à vouloir rayer Israël de la carte.

Bien que la plupart des partisans de la ligne dure fassent encore semblant que tout se déroule comme prévu, ce réalisme gagne du terrain. Il reste à voir si cette prise de conscience se traduira par un véritable changement de politique, d’autant que les Gardiens de la révolution et l’appareil de contrôle interne de Khamenei conservent une position de pouvoir solide. Mais la volonté de changement est perceptible, et certaines tendances semblent s’éloigner de l’idéologie révolutionnaire pour s’orienter vers ce que l’on peut, avec un peu d’indulgence, qualifier de pragmatisme.

Le programme nucléaire et la vulnérabilité stratégique

L’une des révélations les plus embarrassantes et tout simplement catastrophiques de la guerre a été la vulnérabilité militaire de l’Iran. En moins de soixante-douze heures, Israël avait percé et détruit la défense aérienne iranienne. Des installations de première importance ont été neutralisées et la plupart des commandants du CGRI ont été éliminés.

Des rapports de renseignement, au grand étonnement de nombreux spécialistes occidentaux, ont montré que nombre de responsables du CGRI utilisaient des téléphones portables ordinaires, avec des applications comme WhatsApp, pour leurs communications quotidiennes. Cela témoigne d’une incompétence généralisée et de procédures qui ont conduit à des failles de sécurité élémentaires.

Par ailleurs, cette humiliation militaire a relancé le débat sur le programme nucléaire. L’Iran se trouve désormais dans une impasse stratégique : il paie le prix d’un programme nucléaire – coûts extrêmes, sanctions, isolement et menace d’attaque – sans disposer pour autant d’une véritable capacité de dissuasion sous la forme d’une arme atomique achevée.

Cela a déclenché un débat interne. Certains estiment que l’Iran devrait se hâter d’acquérir la bombe. D’autres citent l’effondrement de l’Union soviétique en rappelant que l’arme nucléaire ne sauve pas un système économique et politique défaillant.

Il est aujourd’hui impossible de dire avec précision quelle a été l’efficacité – et l’ampleur – des attaques contre le programme nucléaire, mais il est probable que les dégâts soient nettement plus importants que ne le laisse entendre le discours officiel. La perspective de construire prochainement, dans le secret, une bombe atomique et un système de livraison efficace paraît improbable.

L’avenir du régime : fragmentation ou réforme ?

Le jeu de pouvoir interne en Iran évolue également. Le CGRI a perdu plusieurs de ses dirigeants les plus importants, et l’on ignore si leurs successeurs seront plus radicaux ou plus pragmatiques. Parallèlement, des figures de l’opposition telles que Mir-Hossein Moussavi proposent aujourd’hui un référendum national, affirmant que la Constitution ne fonctionne plus. C’est en soi un changement de ton dramatique et cela montre aussi qu’une partie de l’élite comprend que le système pourrait s’effondrer – du moins sous une pression extrême.

Il ne fait aucun doute que la société iranienne est fortement polarisée – mais pas nécessairement équilibrée. Sans pouvoir avancer de pourcentages exacts, il est clair qu’une part importante des Iraniens soutient encore de tout cœur les idéaux de la révolution. À l’inverse, d’autres souhaitent tourner définitivement la page de tout ce qui s’est passé après 1979. Mais la majorité réelle reste sans doute sur la touche, penchée vers le changement et attendant nerveusement que le vent tourne.

La grande majorité des Iraniens ordinaires reste probablement en retrait. « Le monde doit malgré tout continuer », pensent beaucoup, tout en s’orientant prudemment vers le changement et en attendant nerveusement que le vent tourne. L’Iran compte plus de 90 millions d’habitants – des millions de personnes, dans les villes comme dans les campagnes, qui s’expriment rarement sur les réseaux sociaux ou n’affichent pas ouvertement leur opposition au régime. Cela s’explique aussi par le fait que la société iranienne, hors du projecteur d’Internet, demeure largement conservatrice, et beaucoup hésitent à se lancer dans un bouleversement démocratique aux résultats inconnus et potentiellement instables.

À lire aussi : L’Iran multiplie les interventions à l’étranger

Un système au bord de l’effondrement ?

La République islamique n’est pas en réforme. Il reste politiquement impensable qu’elle le soit, tant que l’appareil de pouvoir demeure solidement en place, sans limite morale à la violence qu’il pourrait exercer sur la population pour se maintenir. Mais il se peut que la République islamique s’achemine vers une dissolution.

La guerre de douze jours n’a pas été qu’un conflit militaire aux résultats funestes pour le régime. Elle a surtout mis à nu les graves problèmes internes de la République islamique. Elle a révélé la faiblesse du régime, ses erreurs stratégiques et l’épuisement de son idéologie, tant à l’intérieur du pays qu’aux yeux du monde.

L’Iran est désormais face à une transformation. Ce qui viendra ensuite est incertain, mais une chose semble sûre : la continuité n’est plus une option. Le changement marquera donc les années à venir – et, pour de nombreux Iraniens, il ne saurait arriver trop tôt.