Diplomate néerlandais, Nikolaos van Dam est un fin connaisseur du Moyen-Orient où il a exercé. Mais il est surtout connu pour son expertise du dossier syrien, comme l’attestent ses deux ouvrages qui font référence[1]. En exclusivité pour Conflits, il nous brosse un état des lieux riche en leçons pour l’Occident.

Entretien réalisé par Tigrane Yégavian

Après dix ans de guerre en Syrie, quelle est votre analyse de la situation actuelle ? Et quel est le bilan humain, économique et social ?

La guerre en Syrie a été un désastre pour tout le monde, en particulier pour le peuple syrien, mais aussi pour certains des pays qui sont intervenus militairement, comme la Turquie. Le désastre s’étend à tous les fronts : humanitaire, social, économique, militaire et politique. Plus d’un demi-million de Syriens ont été tués, et plus de la moitié des Syriens sont devenus des réfugiés. Une grande partie du pays a été détruite et l’économie a été ruinée à tel point que le niveau de vie de la plupart des Syriens dans le pays se situe désormais sous le seuil de pauvreté. L’inflation et la hausse des prix n’ont fait qu’aggraver la situation, et les sanctions imposées ont entraîné encore plus de souffrances pour la population. Elles ne sont guère efficaces contre l’élite du régime.

Dans votre livre The Struggle for Power in Syria, vous étiez certain que tout scénario conduisant au renversement du régime serait inévitablement d’une violence extrême. L’opposition aurait-elle dû y penser dès le début et s’abstenir de déclencher la révolte populaire ?

Les groupes d’opposition auraient dû se rendre compte bien avant que toute confrontation avec le régime était vouée à être extrêmement violente, comme je l’avais déjà prédit au début des années 1980, en tenant compte de la nature du régime syrien. Le régime Baas n’aurait jamais cédé de son plein gré aux demandes des manifestants, ni avec 100 000 personnes manifestant pacifiquement, et certainement pas après que leurs slogans aient inclus des déclarations telles que « le peuple veut la chute du régime » et « le peuple veut l’exécution du président ». Une fois le mur de la peur brisé, les manifestants sont entrés sans le vouloir dans une sorte de « champ de bataille », imaginant – à tort – que la soi-disant communauté internationale allait les soutenir et les sauver. Ils ont douloureusement constaté que cette communauté internationale, composée d’amis et d’ennemis, n’est pas une entité cohérente et fiable, prête à les aider suffisamment pour atteindre leurs objectifs.

De nombreux manifestants syriens ont été poussés par leur enthousiasme et leur zèle, croyant qu’ils pourraient faire tomber le régime, comme cela s’était produit en Égypte. L’assassinat du dirigeant libyen Kadhafi a renforcé leur conviction qu’ils allaient également être soutenus par les pays occidentaux et arabes pour renverser le président Bachar el-Assad. Mais cela ne s’est pas produit, ne serait-ce que parce qu’après l’intervention en Libye, la Russie s’est opposée à l’autorisation par le Conseil de sécurité des Nations unies de toute intervention militaire ultérieure qui pourrait être utilisée à mauvais escient pour obtenir un changement de régime, comme cela s’est produit en Libye.

En 2012, à l’occasion du premier anniversaire de la révolution syrienne, j’ai souligné la nécessité d’un dialogue entre l’opposition syrienne et le régime, mais ce point de vue a été rejeté par beaucoup à l’époque. Un dialogue raté vaut toutefois mieux qu’une guerre ratée. J’avais prédit que si le conflit se poursuivait comme il l’a fait, le nombre de morts, qui était alors d’environ 10 000, pourrait bien passer à 300 000. En réalité, la situation s’est avérée bien pire.

Un coup d’État mené par des rivaux au sein du régime aurait pu constituer une menace sérieuse, mais les transfuges sans armes lourdes n’avaient aucune chance. De nombreux militaires ayant fait défection ont fait valoir, à juste titre, qu’ils devaient se protéger et protéger leur peuple des attaques et des atrocités du régime syrien. Mais leur prise d’armes n’a fait qu’empirer les choses, car ils n’avaient pas la capacité militaire de renverser le régime. Et une fois que, grâce à une importante aide militaire étrangère, ils ont commencé à menacer le régime syrien en 2015, la Russie est intervenue militairement. Si les groupes d’opposition avaient réussi à menacer le régime plus tôt, la Russie serait très probablement intervenue plus tôt, ne voulant pas perdre la Syrie comme alliée.

De nombreux Syriens et étrangers qui se sont rangés du côté de l’opposition ont insisté sur le fait que la révolution syrienne était pleinement justifiée, et certains ont même affirmé que la révolution syrienne « en valait la peine », car elle constituait un effort sincère pour mettre fin à la dictature. Cela peut être vrai d’un point de vue théorique et de principe, mais les conséquences mortelles potentielles, et particulièrement prévisibles, auraient dû être sérieusement prises en compte. Lutter contre une dictature violente est bien sûr tout à fait légitime, mais il aurait également fallu prévoir que cela pourrait entraîner un bain de sang dont les résultats ne seraient que négatifs. C’est avec une grande indignation que l’opposition et ses partisans rejettent généralement l’idée que ceux qui ont déclenché la révolution portent une certaine coresponsabilité dans ses résultats sanglants, arguant que c’est en fait le régime qui est responsable. Le régime peut en effet être responsable de quelque 90 % de toutes les victimes civiles et de meurtres excessifs et aveugles, y compris à l’aide d’armes chimiques ou de barils d’explosifs. Les groupes d’opposition militaires, en revanche, sont responsables des autres victimes. Ils voulaient tuer « le lion » (Asad), mais ont été massacrés eux-mêmes à grande échelle.

A lire également : Le communautarisme prévaut dans le Nord-est syrien

On ne peut pas, à volonté, s’attribuer sélectivement le mérite d’une révolution lorsqu’elle est réussie, mais rejeter toute coresponsabilité lorsqu’elle a échoué. Lorsque l’on poursuit des principes idéalistes, il est irresponsable d’ignorer les réalités sur le terrain, en particulier lorsque tant de vies humaines sont en jeu.

En 2011, je soulignais déjà que le président Bachar el-Assad n’allait pas signer son propre arrêt de mort et que les personnes clés de son armée et de ses services de renseignement n’allaient pas renoncer, car pour eux, il s’agissait d’un combat existentiel. De nombreuses personnes n’ont apparemment pas compris que la perspective de voir le régime syrien poursuivi en justice et certains de ses membres clés exécutés constituait une sorte de garantie que ces personnes ne démissionneraient jamais volontairement. Dans le cas de la Syrie, la responsabilité ne peut être imposée qu’en renversant les dirigeants concernés. Il est naïf de s’attendre à ce qu’ils coopèrent volontairement à leur propre disparition, même sous une forte pression.

Vous étiez l’envoyé spécial des Pays-Bas pour la Syrie, opérant depuis Istanbul. Comment expliquez-vous l’incapacité de l’opposition syrienne à se fédérer autour d’une plateforme commune ? Est-ce dû aux jeux joués par les acteurs sunnites régionaux ?

Les dirigeants de la coalition de l’opposition syrienne à Istanbul m’ont expliqué qu’alors que de nombreux pays occidentaux s’attendaient à ce que les nombreux groupes civils et militaires parviennent à une position unifiée, ils devraient également réaliser que dans des organisations censées respecter le principe de la liberté d’expression, il y a forcément une diversité d’opinions. Et c’est vrai. Il y avait une grande diversité d’opinions parmi les groupes d’opposition, certains modérés et laïques, d’autres islamiques traditionnels, d’autres encore islamiques radicaux. La plupart des groupes étaient arabes, d’autres kurdes ou turkmènes. En période de guerre, cependant, les rangs doivent être unis afin de pouvoir affronter l’adversaire de manière adéquate.

Il a fallu près de cinq ans aux principaux groupes d’opposition pour parvenir à une position de négociation commune, formulée dans leur déclaration de Riyad de décembre 2015. Celle-ci affirmait de manière idéaliste leur soutien à une « démocratie par le biais d’un système pluraliste dans lequel tous les groupes syriens, y compris les hommes et les femmes, seraient représentés, sans discrimination ni exclusion sur la base de la religion, de la confession ou de l’ethnicité, et qui serait fondé sur les principes des droits de l’homme, de la transparence, de la responsabilité et de l’État de droit appliqué à tous ».

Il est douteux que cette déclaration soit un jour véritablement mise en œuvre dans la pratique, car ses cosignataires islamistes, comme les Frères musulmans, Jaysh al-Islam et Ahrar al-Sham, ne soutiennent pas réellement la non-discrimination sur la base de la religion, tandis que les groupes nationalistes arabes ne soutiennent généralement pas l’idée d’une égalité entre Arabes et Kurdes ou Turkmènes. Ce n’est que sous le dénominateur commun de l’identité de « ressortissants syriens » que tous peuvent être égaux. Un accord complet sur ce principe n’a pas encore été atteint.

Une autre raison qui a empêché la formation d’une opposition unifiée est que les différents États qui ont soutenu les groupes d’opposition, comme le Qatar, l’Arabie saoudite, la Turquie et les États-Unis, avaient tous des agendas politiques et militaires différents. Ces agendas contrastés ont donné lieu à des rivalités internes syriennes sur le terrain, rendant l’opposition moins efficace sur le plan militaire. Le fait que de nombreux officiers syriens ayant fait défection étaient considérés avec suspicion par les différents groupes d’opposition et donc mis sur la touche a également nui à leur efficacité.

A lire également : Fenêtre sur le monde. Guerre en Syrie, 10 ans après. Frédéric Pichon

Pensez-vous que le conflit syrien représente un cas d’école de l’impuissance occidentale ? Quel est le poids des États-Unis et de l’Europe en Syrie aujourd’hui et quelles leçons en tirez-vous personnellement ?

Fournir une image réaliste et honnête est, à mon avis, une meilleure forme d’amitié pour le peuple syrien que de donner de belles paroles de soutien moral à l’opposition et de créer de faux espoirs. Pour les différents pays qui sont intervenus, ce sont davantage leurs propres intérêts perçus qui ont guidé leurs actions, plutôt que de s’intéresser au sort du peuple syrien.

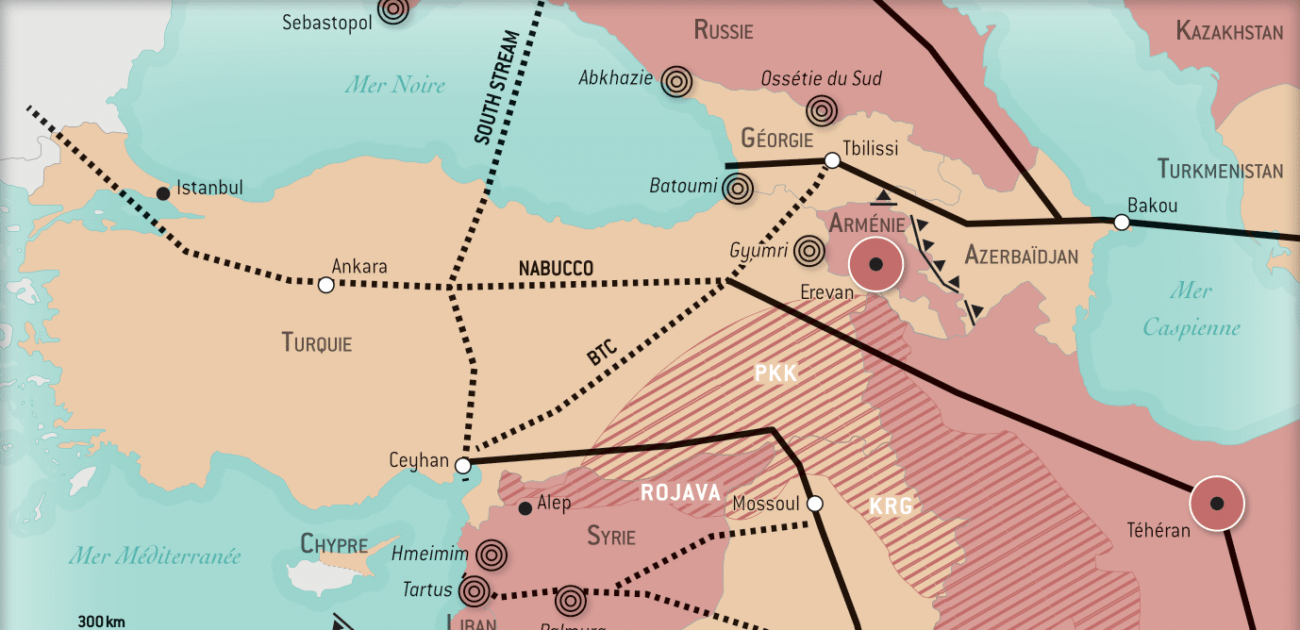

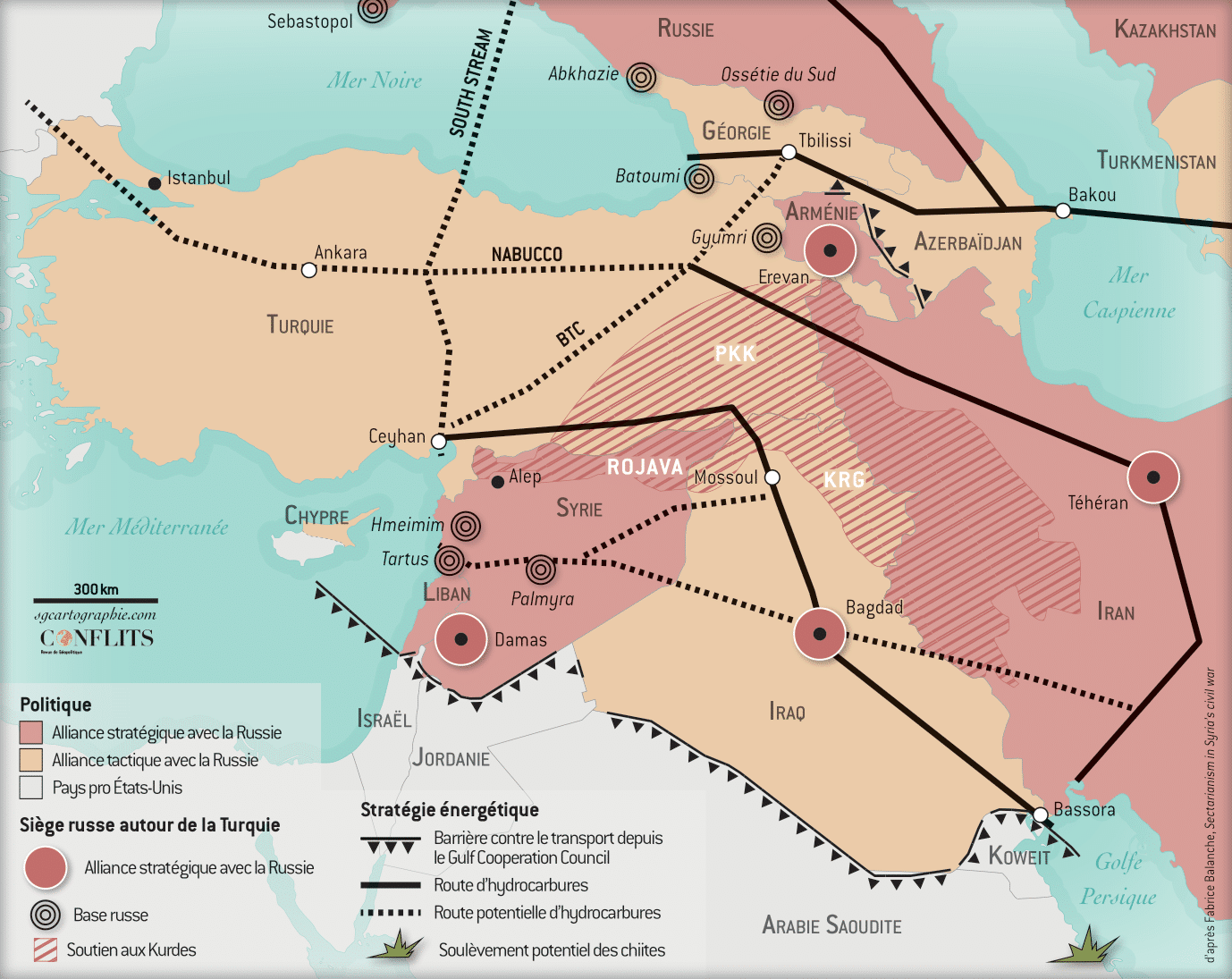

L’influence des États-Unis en Syrie est – à côté de leurs sanctions – limitée par leur présence militaire relativement faible, mais présente néanmoins le danger potentiel d’une confrontation américano-russe. Le soutien des États-Unis au PYD/YPG kurde dans le nord-est du pays contre les vestiges de l’État islamique crée des frictions avec son allié de l’OTAN, la Turquie, en raison du lien étroit entre le PYD/YPG et son parti frère turc, le PKK. À long terme, les États-Unis sont tenus de donner la priorité à la Turquie sur les Kurdes de Syrie. L’Union européenne, qui est principalement un bloc de pouvoir économique, n’a pratiquement aucune influence.

L’une des leçons que les pays occidentaux et arabes devraient tirer de la guerre en Syrie est qu’ils devraient, en principe, éviter toute ingérence militaire dans les pays du Moyen-Orient qui ne les menacent pas. Habituellement, les effets de telles interventions sont contre-productifs, voire désastreux, comme l’ont clairement montré les cas de l’Afghanistan, de l’Iran, de l’Irak, du Koweït, de la Libye, de la Syrie et du Yémen. Les pays qui interviennent doivent être réalistes quant à leurs lacunes. Les pays occidentaux et arabes se sont engagés en Syrie avec une volonté et des moyens limités, mais ils n’étaient pas prêts à adapter leurs objectifs en conséquence, ce qui fait qu’ils n’ont pas été en mesure d’obtenir ce qu’ils prétendaient vouloir.

Si Bachar el-Assad a gagné la guerre, peut-il gagner la paix ?

Même si le président Bachar el-Assad gagne la guerre, en reprenant le contrôle total de toute la Syrie, il ne peut pas, à mon avis, gagner la paix, en raison des dommages irréparables que la guerre a causés au sein du peuple syrien. La guerre a créé trop d’ennemis intra-syriens. Asad pourrait encore diriger le pays pendant une longue période, mais pas de manière pacifique. La menace de troubles civils demeurera.

Quel résultat prévisible peut-on attendre ? La Russie participera-t-elle à la reconstruction en écartant les Iraniens ? Mais sur le plan interne, ne s’oriente-t-on pas vers une répétition du scénario algérien ou tchétchène, qui consiste pour le gouvernement syrien à coopter l’islam politique loyaliste en islamisant la société ?

Je m’attends à ce que les pays étrangers rétablissent progressivement leurs relations diplomatiques avec Damas, en acceptant que leur souhait antérieur d’opérer un changement de régime ne se réalisera pas dans un avenir prévisible. La Russie pourrait vouloir réduire l’influence de l’Iran en Syrie. L’Iran, cependant, est tenu de rester dans le cadre de son alliance avec Damas – bien que peut-être à une échelle plus réduite –, également dans le cadre des confrontations irano-israéliennes, dans lesquelles la Syrie est utilisée comme un poste militaire stratégique avancé contre les attaques israéliennes ou américaines. La Syrie reste un pont important entre l’Iran et le Liban et son allié libanais, le Hezbollah.

Davantage de pays, dont la Chine et les États arabes du Golfe, pourraient être disposés à financer la reconstruction de la Syrie, car ne pas le faire garantirait une plus grande instabilité pour la Syrie et, partant, pour la région.

Je ne vois pas de perspective où le régime syrien serait prêt à coopérer avec les partis islamistes qui sont ses ennemis, même s’il continuera à coopter des personnalités islamiques, comme par le passé. L’islamisation de la société avec une représentation aussi forte d’alaouites principalement laïques aux postes clés du régime serait tout à fait contradictoire.

Quel peut être l’avenir de la prochaine génération de Syriens, dont la moitié sont des réfugiés et dont un tiers n’a pas accès à l’éducation ? Quels dangers cette génération représente-t-elle pour l’avenir de la Syrie et de toute la région ?

La plupart des réfugiés voudront rester à l’étranger indéfiniment, notamment dans les pays occidentaux qui offrent des possibilités d’intégration. Certains réfugiés dans les pays environnants voudront peut-être rentrer dès qu’ils en auront la possibilité, ou si la pression du pays d’accueil pour qu’ils partent devient insupportable. Pour l’instant, cependant, la plupart d’entre eux ont peur de retourner en Syrie par manque de sécurité et de possibilités de gagner décemment leur vie.

La plupart des Syriens ont subi des expériences traumatisantes du fait de la guerre, dont les effets se transmettent inévitablement aux générations suivantes. Il est probable que de nombreux Syriens continueront à en vouloir sévèrement au régime et aux partis d’opposition, qui les ont entraînés dans cette guerre sans leur consentement. La corruption, la violence et la criminalité continueront à prospérer tant que le régime ne sera pas en mesure de stabiliser le pays. Le grave manque d’accès à l’éducation depuis plus d’une génération non seulement entrave la prospérité et le développement, mais crée également des tensions supplémentaires dans une région déjà pleine de conflits non résolus.

Bien que la stabilité et la prospérité réelles restent hors de vue dans un avenir prévisible, aucune règle n’est éternelle. De nouvelles révolutions ou des coups d’État militaires ne manqueront pas de se produire un jour ou l’autre, même si rien ne garantit que les régimes qui leur succéderont apporteront la stabilité et la prospérité requises, sans parler de la démocratie.

À long terme, les choses ne peuvent que s’améliorer pour le peuple syrien, mais sans le sanglant printemps arabe et la révolution syrienne, il serait bien mieux loti aujourd’hui.

A lire également : La survie du régime syrien et la faille antiterroriste : un statu quo fragile

[1] Ancien ambassadeur des Pays-Bas en Irak, Égypte, Turquie, Allemagne et Indonésie, ancien envoyé spécial de son pays en Syrie (2015-2016) ; auteur de The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba’th Party (I.B. Tauris, 2011) et Destroying a Nation: The Civil War in Syria (I.B. Tauris, 2017).