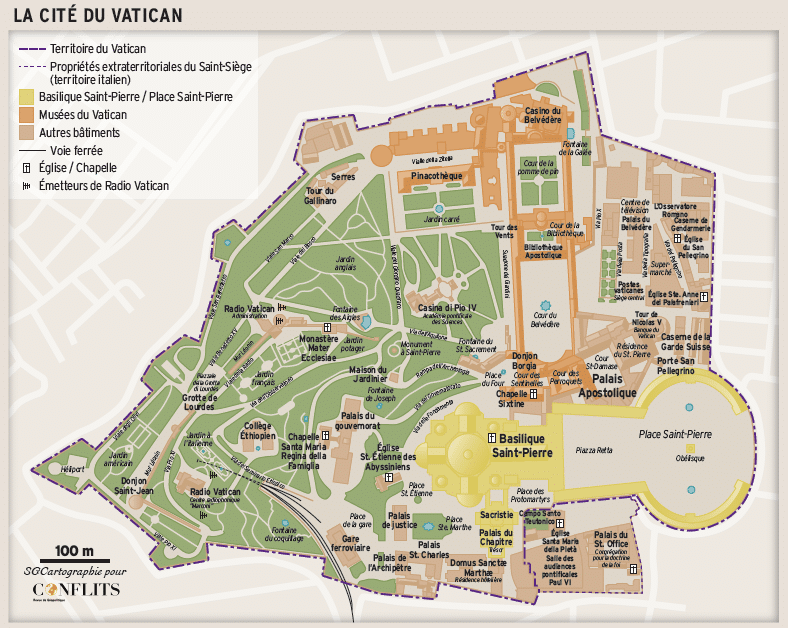

La carte du Vatican n’est pas qu’un dépliant pour touristes cherchant à accéder aux lieux spirituels et culturels ; elle est surtout une réflexion sur les liens entre espace et pouvoir

Article paru dans le no58 – Drogues La France submergée

Avec la fin des États pontificaux (1870) consécutive à l’invasion du Latium par les troupes des Savoie, le pape perd toute souveraineté territoriale. La question romaine ne trouve une résolution qu’en 1929, avec les accords du Latran, quand l’Italie reconnaît au Saint-Siège sa souveraineté sur les 44 ha de la cité du Vatican. Deux réalités sont ainsi assemblées : l’État, c’est-à-dire le Saint-Siège, qui dispose d’une reconnaissance internationale, d’une présence dans les institutions mondiales et d’un dense réseau d’ambassadeurs, et la cité du Vatican, c’est-à-dire le territoire sur lequel s’exerce la souveraineté. Mais le Saint-Siège existe indépendamment du Vatican. Que les papes soient emprisonnés ou exilés, comme Pie VI et Pie VII, qu’ils soient privés de possession territoriale (entre 1870 et 1929), ne les empêche pas d’être chef d’État et de disposer d’une autorité et d’une puissance qui est à la fois spirituelle et temporelle. Comme l’exprime le livre de Malachie, repris dans l’introït de la messe de l’Épiphanie : « Regnum in manu eius et potestas et impérium[1]. » L’autorité (regnum), la puissance (potestas) et le commandement (imperium), soit les trois attributs politiques de l’empereur romain, manifesté dans le nom de celui-ci : Imperator Caesar Augustus. Le pape est l’héritier de Rome et de l’empire. La cérémonie des funérailles du pape reprend des éléments de la liturgie byzantine, notamment le choix de la couleur rouge pour les vêtements liturgiques, qui est celle de l’empereur. De même pour la messe d’intronisation du nouveau souverain pontife : la proskynèse, l’usage de l’encens, la double lecture de l’Évangile, en latin et en grec, sont des héritages de la Rome antique.

À lire aussi : Le Vatican et le refus des blocs

Le pouvoir se manifeste aussi dans l’espace par certains lieux utiles et symboliques : la gare de chemin de fer (aujourd’hui désaffectée), les bâtiments de la radio et de la télévision, ceux des archives, la bibliothèque, la garde suisse et la gendarmerie vaticane, la banque. Pouvoir militaire, financier, culturel et permanence de l’État à travers les archives. À quoi s’ajoutent les murailles, délimitation des frontières. On entre au Vatican par la porte Sainte-Anne, gardée, et uniquement avec un laissez-passer. Le Vatican est l’État d’Europe où il est le plus difficile d’entrer, le pape François ayant renforcé les mesures coercitives à l’encontre de ceux qui entrent sans autorisation[2]. Un dépliant pour touristes cherchant l’entrée des musées du Vatican peut aussi être une leçon de géopolitique.

[1] « L’autorité est dans sa main, la puissance et le commandement. »

[2] Jean-Baptiste Noé, « Le Vatican a la politique migratoire la plus répressive d’Europe », site de Conflits, 18 janvier 2025.