De 2007 à 2018, pas moins de quatre propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée nationale dans le but de faire reconnaître par la République française un « génocide vendéen » qu’elle aurait commis au début des années 1790, en pleine période révolutionnaire. Toutes rejetées, elles ravivèrent néanmoins une vive polémique mémorielle et historiographique relative aux guerres qui opposèrent, dans l’ouest de la France, les armées républicaines à un important mouvement insurrectionnel. Un passé qui ne passe pas.

Article paru dans le N58 de Conflits. Drogues. La France submergée.

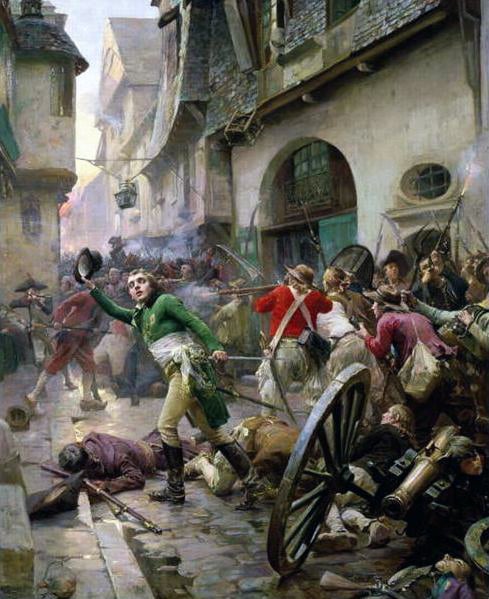

Mars 1793 : face à la coalition des armées européennes contre la France, la Convention nationale décide de la levée de 300 000 hommes à travers le pays, pour compléter les effectifs des armées révolutionnaires. En bien des endroits du territoire, cette annonce déclenche son lot d’insurrections. À Cholet, entre autres, des morts sont à déplorer dès le 4 mars, tant chez les gardes nationaux que dans la foule. En Vendée, dans le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Loire-Inférieure, de petites troupes d’insurgés remportent, au contraire de ce qui s’observe dans le reste du pays, des succès inattendus. Le 19 mars à Pont-Charrault, quelques milliers de locaux vainquent une troupe républicaine partie de La Rochelle. Dans cet espace rapidement dénommé « Vendée militaire » alors qu’il dépasse largement les frontières du département, l’écho des premières victoires consolide l’insurrection.

L’ouest prend les armes

Pour mettre un terme à la révolte, les députés de la Convention dirigent vers le sud de la Loire des soldats venus de tout le pays, dont l’hétérogénéité en termes d’équipement et d’entraînement empêche toute coordination logique. Surtout, les troupes ont diverses allégeances politiques, si hostiles les unes aux autres que des troupes d’obédiences différentes ne se prêtent pas secours lorsqu’elles sont aux prises avec les insurgés.

Ces derniers, rejoints par d’anciens officiers et militaires, font tomber les villes de Saumur, Pornic, Cholet et Machecoul. Des exécutions sommaires ont lieu dans ces deux dernières villes : en mars et avril 1793, le Comité royaliste de Machecoul met à mort des gardes nationaux, tandis que, le 23 mars, les troupes républicaines abattent des insurgés faits prisonniers à Cholet. Dans les deux cas, le nombre de victimes se situe entre plusieurs dizaines et quelques centaines, sans qu’il soit possible d’en établir un bilan précis.

À lire aussi : La France dangereuse

Les insurgés s’avèrent rapidement incapables de tenir les villes qu’ils conquièrent, mais remportent des victoires jusqu’à l’automne 1793. Lorsque les sans-culottes réussissent enfin à prendre la tête de la totalité des troupes républicaines sur le terrain, celles-ci reprennent finalement Cholet, infligeant une importante défaite aux rebelles le 17 octobre 1793. Dès le lendemain, ces derniers partent par dizaines de milliers vers la Normandie, où ils espèrent effectuer une jonction avec un débarquement anglais. C’est la virée de Galerne, campagne de deux mois qui, malgré quelques succès des insurgés, conduit à la destruction de leur armée à l’occasion de sièges.

Des poches de résistance persistent dans les bocages de Vendée, des Mauges et du sud de Nantes, autour des chefs Charette et Stofflet. Pour les mater, la Convention envoie le général Turreau. Celui-ci répartit ses troupes en 12 colonnes, censées appliquer dans la région traversée le décret du 19 mars 1793 qui prévoit la mort pour tout rebelle pris les armes à la main. Dans les faits, ces colonnes dites « infernales » s’en prennent, quatre mois durant, à nombre de civils, souvent désarmés. La Convention met ensuite un terme à cette politique, dont l’échec est patent. L’année suivante, le général Hoche en prend le contrepied. En épargnant les ruraux qui rendent les armes, il les désolidarise de leurs chefs, pour mieux capturer et exécuter ces derniers. Charette, le dernier, meurt en février 1796.

La guerre de Vendée semble renaître de ses cendres en 1799, en 1814 et en 1832, sans jamais atteindre la même ampleur. De 1793 à 1796 seulement, elle a fait près de 200 000 morts.

Une guerre contre la République ?

On a tôt fait de voir dans ces trois ans d’affrontements une guerre contre-révolutionnaire, menée par une fraction de la population voulant renverser le pouvoir républicain. La dénomination même de « guerre de Vendée » provient des députés de la Convention, qui désignent ainsi comme un tout, uni sur le plan géographique et des idées, ces insurrections locales du sud de la Loire. Pourtant, dirigés au départ contre la levée en masse, donc contre une décision impopulaire du régime et non contre celui-ci en tant que tel, ces combats ne sont pas sans rappeler les nombreuses révoltes paysannes de l’Ancien Régime.

Cette construction discursive, par les forces de la Révolution, d’une contre-révolution vendéenne est bien comprise et mise à profit, a contrario, par les nobles royalistes, qui politisent opportunément les révoltés. La population locale ayant manifesté dès 1791 une solidarité avec les prêtres refusant de prêter serment à la loi, à la nation et au roi, le terreau est favorable au soulèvement.

Lorsque au printemps 1793, des Vendéens viennent sommer Charles de Bonchamps, ancien des armées royales, et Henri de la Rochejaquelein, jeune officier ayant notamment défendu Louis XVI pendant la prise des Tuileries, de prendre la tête de leur insurrection, le font-ils par affinité idéologique ou par pragmatisme, au vu de leur expérience militaire ? Difficile à dire. Toujours est-il qu’on parle, dès la fin du mois d’avril 1793, d’une « Armée catholique et royale » en Vendée. Que les violences commises par les troupes républicaines précipitent ensuite des locaux dans le camp des insurgés, faisant d’eux les alliés objectifs des royalistes, cela va de soi. Cette dialectique des deux factions contribue à faire de ces affrontements une véritable guerre civile.

Plumes blanches et plumes bleues

À peine les armes se taisent-elles que les plumes prennent le relais. Elles ne sont pas moins antagonistes. En 1795, Turreau rédige en prison ses Mémoires pour servir à l’histoire de la Vendée : écrit en vue de son procès, le texte exagère la menace que représentaient les Vendéens insurgés. Plus tard, pendant la Restauration, les mémoires de la marquise de la Rochejacquelein, belle-sœur d’Henri, donnent à lire la guerre de Vendée comme une épopée, mettant aux prises une région ardemment chrétienne, fidèle au roi et à l’Église, et une république sanguinaire.

Ce ne sont là que les premiers de nombreux textes sur la guerre de Vendée, écrits d’abord par des témoins et acteurs avant que des historiens ne s’y attellent. Au champ de bataille se substitue, à la faveur de l’instabilité politique du xixe siècle, un champ de l’édition, opposant blancs – royalistes – et bleus – républicains. La controverse relative à la guerre de Vendée est, dès ses débuts, politique, et la mémoire, affective, l’emporte sur l’histoire, scientifique.

La construction d’un « génocide »

Malgré le travail non partisan de certains historiens au xxe siècle, le débat s’envenime dans le dernier tiers de celui-ci. En 1969, un dénommé Adrien Carré, médecin général, écrit dans une revue mémorielle un article qualifiant de « crimes de guerre », de « crimes contre l’humanité » et de « génocide » les massacres commis par les colonnes infernales. Ces formules ne font guère de bruit sur le moment. Ce n’est qu’une quinzaine d’années plus tard que Pierre Chaunu, historien de l’Ancien Régime, reprend le terme de « génocide » dans L’historien dans tous ses états. S’ensuit, l’année suivante, une contre-argumentation de son pair François Lebrun. Enfin, en 1986, Reynald Secher publie sa thèse consacrée spécifiquement au sujet, sous le titre Le génocide franco-français, préfacée par son directeur de recherche Jean Meyer et par Pierre Chaunu. La guerre de Vendée ne serait qu’un génocide de la population vendéenne par le pouvoir républicain.

Cette publication a lieu une quarantaine d’années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est durant celle-ci, et pour parler d’événements relevant de celle-ci, que le juriste juif polonais Raphael Lemkin a forgé la notion de génocide, passée plus tard dans le droit international. Le terme a été largement repris pour désigner des crimes aussi bien antérieurs qu’ultérieurs à cette guerre, aussi le principe de son emploi rétroactif n’est-il pas en soi contestable. Toutefois, il reste largement connoté et son occurrence dans un ouvrage publié quelques années avant le bicentenaire de 1789 apparaît à certains comme un rapprochement polémique entre l’épisode révolutionnaire, à la mémoire éminemment positive, et les crimes du nazisme.

À lire aussi : L’Allemagne paiera !

Le travail de Reynald Secher est également contesté sur le plan scientifique, d’autres historiens jugeant partiels et partiaux ses recours aux archives et à l’historiographie et soulignant que des exactions du même ordre se sont observées avant, pendant et après hors de Vendée, sans qu’il parle alors de génocide. Quelques années plus tard, la venue en Vendée d’Alexandre Soljenitsyne, qui y inaugure un mémorial aux côtés de Philippe de Villiers en présentant la Révolution française comme un précurseur des totalitarismes, témoigne de la virulence nouvelle du débat mémoriel.

Le difficile retour à l’histoire

La notion de génocide vendéen est-elle fondée ? Revenons à Lemkin : dans Axis Rule (1943), il entendait par là la destruction d’un groupe en tant que groupe, c’est-à-dire d’un collectif humain défini par une culture partagée, des « impératifs culturels », « aussi nécessaires à son existence que les besoins physiologiques de base ». Ces impératifs « trouvent une expression dans les institutions sociales ou, pour employer le terme anthropologique, l’éthos culturel. Si la culture d’un groupe est violemment sapée, le groupe se désintègre, et ses membres doivent soit se retrouver absorbés dans d’autres cultures, ce qui représente un processus déraisonnable et douloureux, soit succomber à la désorganisation personnelle et, peut-être, à la destruction physique ».

Surtout, le génocide est un « plan coordonné de différentes actions » attaquant le groupe « avec le dessein d’annihiler le groupe lui-même ». Outre la destruction physique par le massacre, ces actions peuvent être d’ordre économique – spolier les ressources du groupe –, politique – lui retirer l’autonomie –, culturel – le remplacement d’une langue par une autre… En Vendée, si des tueries de masse ont incontestablement été observées, aucune des autres méthodes énumérées par Lemkin ne l’a été : parler de génocide vendéen revient alors à réduire la notion de génocide au fait de tuer.

Par la suite, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’ONU en 1948, énumère cinq actes pouvant constituer un génocide, parmi lesquels le meurtre de membres du groupe, précisant qu’un seul d’entre eux suffit à caractériser ce crime. Toutefois, selon ce même texte, pareil acte doit être « commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Pareil groupe doit donc, là encore, exister en tant que tel, et être visé en tant que tel.

Les Vendéens sont-ils l’un de ces groupes susceptibles de faire l’objet de destruction ? La Vendée[1] étant un département créé en 1790 par la République, selon un tracé ne correspondant pas à celui des anciennes provinces, ni à une langue ou à une culture spécifique, on ne peut identifier de caractère national, ethnique, racial ou religieux vendéen préexistant à la Révolution, que celle-ci aurait cherché à détruire. Il n’y en a pas plus dans la Vendée militaire qui dépasse le département. Les habitants de ces espaces sont des citoyens comme les autres. Si la mémoire a, par la suite, construit l’image d’une Vendée unanimement résistante à un pouvoir perçu comme usurpateur, cela relève du récit rétrospectif, non d’une identité préexistante visée comme telle par les républicains.

Il est vrai que le bilan humain de 200 000 morts est particulièrement élevé pour un conflit aussi localisé. Cependant, parmi eux, plusieurs dizaines de milliers de soldats républicains comme d’insurgés sont tombés au combat, non à raison de meurtres unilatéraux. Le taux de pertes atteint les 16 %, deux fois plus haut que dans les guerres impliquant la France révolutionnaire sur les théâtres extérieurs. La guérilla et le recours fréquent à l’arme blanche, au vu du manque de munitions, l’expliquent en partie.

Néanmoins, incapable de mater l’insurrection sur le champ tactique, la République en est bien arrivée à franchir des seuils de violence, créant une violence d’ordre exécutoire visant à punir les rebelles comme hors-la-loi. Nombreux sont ceux qui la subissent mais, là encore, dans les deux camps : les chefs insurgés, partisans de Louis XVII, voient en leurs ennemis des criminels de lèse-majesté et massacrent ainsi gardes républicains à Machecoul et prisonniers et blessés à Bouin.

Toutefois, la majorité des décès sont dus aux colonnes infernales de Turreau. En janvier 1794, s’interrogeant sur le sort à réserver aux femmes et aux enfants du pays traversé, celui-ci pose la question aux représentants en mission, censés veiller à l’application des lois par les armées. Ne recevant aucune réponse des agents de l’État, il ordonne à ses subordonnés de tuer, outre les « brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises pour se révolter contre leur patrie », « les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas » et les « personnes seulement suspectes » – une catégorie, dans les faits, à l’appréciation des généraux.

Cette décision, qui outrepasse largement les consignes de la République, est celle de Turreau seul, qui agit dans des logiques maximalistes pour s’assurer qu’on ne puisse pas lui reprocher d’en avoir trop peu fait contre la rébellion. Elle étend à l’excès le champ de ce qui fait un rebelle, mais n’abolit pas toute distinction entre insurgés et populations innocentes, que certains généraux, comme Haxo, cherchent à épargner. L’optique n’est donc pas celle du massacre indiscriminé d’un groupe, mais de la répression implacable d’individus qualifiés, en nombre certes démesuré, de criminels.

À lire aussi : Génocide au Rwanda : l’histoire fabriquée

Le 20 février, les représentants en mission mettent finalement en place un arrêté ordonnant le déplacement des populations et l’arrestation – pas l’exécution – de ceux qui restent dans le département, mettant donc un terme à cette répression. Ils interviennent bien tard, n’ayant pas délimité la notion de rebelle quand Turreau leur posait la question : le pouvoir politique n’a pas présidé à ses décisions, donc il n’y a pas, derrière les violences éminemment transgressives des colonnes infernales, de dessein de l’État mais, selon la formule de l’historien Jean-Clément Martin, un défaut d’État. Un défaut d’État qui s’observe aussi autour des noyades, à Nantes, de milliers de personnes considérées comme suspectes. Ordonnées par Carrier, lui-même représentant en mission, elles illustrent le pouvoir paradoxal de ces envoyés, censés veiller à l’application de la loi décidée par le pouvoir législatif tout en étant en mesure de l’infléchir arbitrairement.

Dans l’un et l’autre cas, ce défaut d’État entraîne des conséquences massives en termes de vies humaines. Toujours est-il que ce n’est pas le nombre de morts qui fait le génocide, chez Lemkin comme dans le droit, mais l’intention de détruire un groupe spécifique. Or celle-ci n’est, en l’occurrence, pas vérifiée.

Qu’il n’y ait pas de génocide en Vendée n’implique donc nullement de nier les proportions massives dans lesquelles hommes, femmes et enfants ont été tués. La guerre de Vendée restant largement absente des programmes scolaires, elle apparaît à certains comme un angle mort de la Révolution française, comme si une omerta régnait. Cet état de fait favorise la polémique, alors que nul historien ne nie aujourd’hui les faits. La question est celle de la qualification de ceux-ci au regard des intentions des acteurs. Étudier la guerre de Vendée implique de saisir sa complexité, entre son bilan humain dramatique dû en grande partie à des violences transgressives d’une part, et les visées du pouvoir républicain, favorables à une répression particulièrement brutale, mais non génocidaire, d’autre part. Il faudra encore beaucoup de nuance et de pédagogie pour apaiser ce conflit mémoriel vieux de plus de deux cents ans.

[1] La Vendée est un département érigé en partie dans la province du Bas-Poitou, traversé par la rivière éponyme.