La loi de 1905 a vu une vive opposition entre Pie X et le gouvernement français. Une opposition fondée sur des motifs politiques et religieux. Analyse de Pierre-Hugues Barré

Pierre-Hugues Barré, docteur en droit, auteur de La séparation impossible (Cerf 2025)

La loi du 9 décembre 1905 intervient après la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège (I.) et prévoit une nouvelle organisation pour les cultes en France. Les associations cultuelles – une forme privée et horizontale – remplacent le système centenaire des cultes reconnus. Le pape Pie X s’opposa à cette nouvelle organisation (II.) ce qui conduisit le gouvernement français dans la voie d’une opposition au Saint-Siège (III.).

La rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège

Dans le rapport qu’Aristide Briand rédigea en 1905, et qui servit de base de travail à la Chambre des députés, on lit que la séparation des Églises et de l’État serait le produit d’une longue évolution dont le terme est arrivé. Cette formulation inscrit la séparation dans une continuité historique et entoure le projet d’une aura libérale. Cependant, la cause de la séparation est plutôt à rechercher dans les événements de 1904.

Le président de la République française, M. Loubet, s’est rendu à Rome le 24 avril 1904 à l’invitation du roi d’Italie, Victor-Emmanuel II. Une indiscrétion de la presse, ou l’opposition de Combes, fit échouer une rencontre préalable entre le cardinal secrétaire d’État Rafael Merry del Val et M. Delcassé, le ministre français des Affaires étrangères, qui accompagnait le président. En outre, le voyage du président français à Rome fut l’occasion de manifestations anticléricales, organisées par des libres penseurs et des socialistes italiens.

Le Saint-Siège émit alors ses protestations habituelles (contre toute visite faite au Roi d’Italie par un souverain catholique sans rencontre préalable avec le pape) par le biais d’une note pontificale adressée le 4 mai 1904 par le cardinal secrétaire d’État aux chefs d’État catholiques – cet envoi collectif tendant à éviter que le fait du président Loubet puisse devenir un précédent. Ces protestations ne firent l’objet d’aucune réaction de la part du ministre des Affaires étrangères.

Toutefois, le prince de Monaco, anticlérical notoire, transmit cette note à Jaurès, qui la publia dans L’Humanité le 17 mai, ce qui provoqua la mise en congé et le rappel de l’ambassadeur de France près le Saint-Siège le 21 mai. Clemenceau dit que la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège n’est qu’une indigne comédie, si ce n’est pas la préface à la dénonciation du Concordat.

L’incorrection diplomatique de la visite du président Loubet à Rome fut suivie d’une autre incorrection, du point de vue du droit français cette fois, puisque les évêques de Laval et de Dijon se rendirent à Rome sans bénéficier – ni même solliciter – l’autorisation idoine pour ce faire. Le premier, Mgr Geay fut accusé de relations amoureuses et le second, Mgr Le Nordez, d’être franc-maçon. Les deux évêques furent invités à comparaître devant le Saint-Office. Or l’article XX des articles organiques imposait aux évêques de résider dans leurs diocèses et imposait qu’ils n’en sortent qu’avec la permission du Gouvernement. La convocation pontificale contrevient donc à l’article XX.

Le 30 juillet 1904, le gouvernement décida « de mettre fin à des relations qui, par la volonté du Saint-Siège, se trouvent être sans objet ». La rupture fut notifiée dans les formes.

La rupture des relations diplomatiques est déjà une forme de séparation. Était-il possible de garder intact un traité international, le Concordat, dès lors que toute possibilité de communication officielle avec le co-contractant est rompue ? Le Concordat, dans sa rédaction même, nécessitait une discussion continuelle entre les acteurs, ne serait-ce que pour la nomination des évêques. Le Concordat est plus qu’un traité de paix : c’est un traité d’alliance ; reposant sur la vieille idée selon laquelle l’État et l’Église sont plus forts ensembles. Il est ainsi loisible d’estimer que le Concordat appliqué après la rupture des relations diplomatiques était une séparation de fait.

L’obligation légale de former une association cultuelle

La loi de 1905 supprime le service public des cultes, rompt le Concordat et supprime le budget des cultes. À partir de 1905, le seul organisme légal que reconnaisse la loi pour l’organisation publique du culte est l’association cultuelle. Le législateur a voulu que, là où il y a exercice public du culte, il y ait une association cultuelle. Ces associations étant censées devenir les propriétaires des biens des personnes morales supprimées, à savoir les établissements publics du culte – appellation générique qui comprend les consistoires, les fabriques catholiques, les séminaires, les conseils presbytéraux, les caisses de secours de prêtres, etc.

Or l’article 19 de la loi de 1905 impose, parmi les conditions pour former une association cultuelle, un nombre minimal de membres. Sept, quinze ou vingt-cinq personnes majeures selon la taille de la commune dans laquelle l’association a son siège. Pratiquement, l’association cultuelle octroie un droit de gouvernement aux laïcs, droit de gouvernement allant jusqu’à la police du culte.

La question centrale n’est donc pas la présence d’un élément laïc dans les associations, mais l’absence de contrôle épiscopal, lui-même étant une conséquence de la procédure démocratique existant au sein des associations. Ainsi, le risque se mue en un probable contrôle de l’épiscopat par l’élément laïc. Émile Chenon ne parlait pas d’une négation de la hiérarchie, mais de son « inversion[1] ».

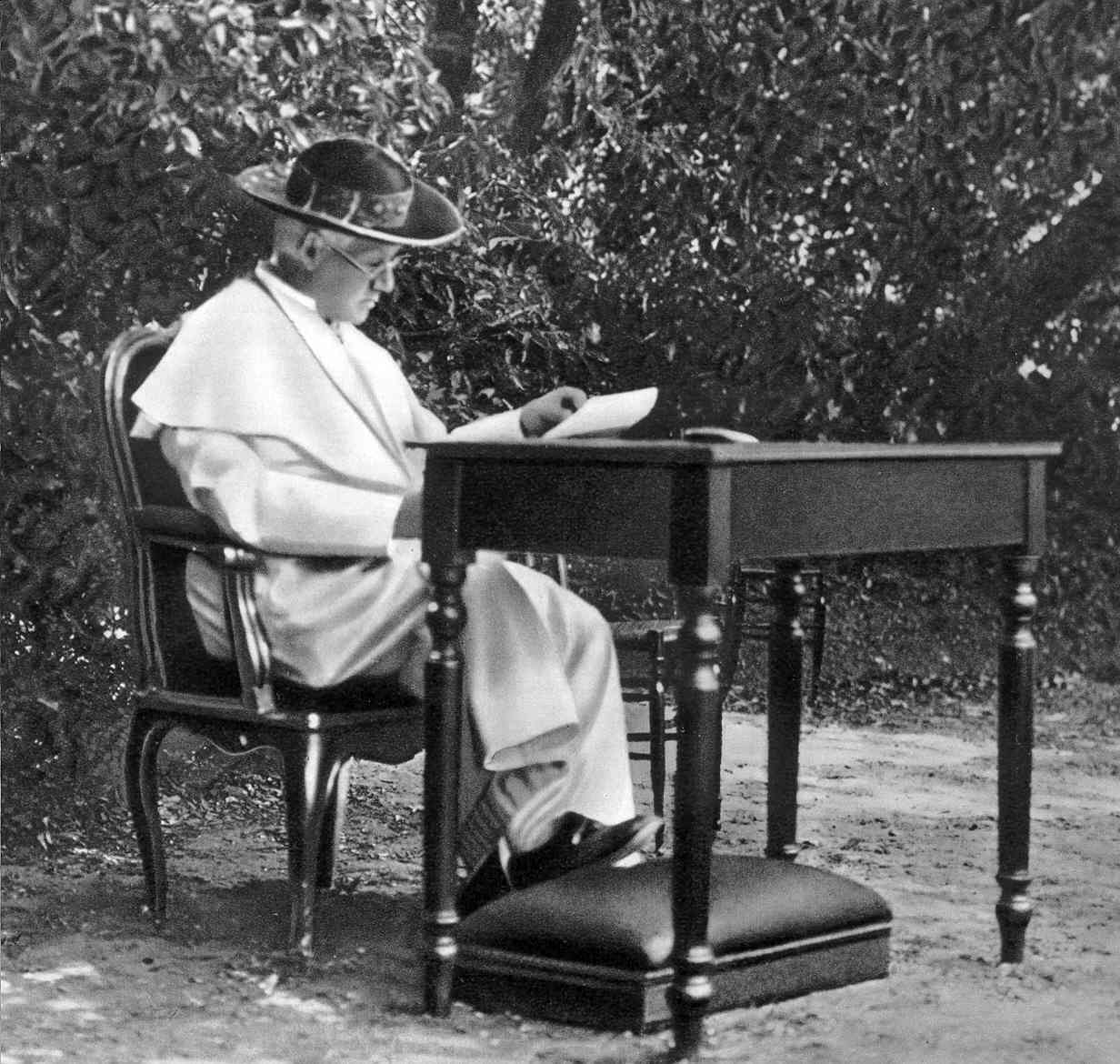

Pie X était soucieux de maintenir inchangée l’organisation de l’Église catholique, d’éviter les schismes, et les conflits entre prêtres et laïcs.

Si l’épiscopat français, réuni en assemblées plénières en mai 1906, souhaitait un « essai loyal » de la loi, par le biais de l’encyclique Gravissimo officii du 10 août 1906, le pape interdit aux catholiques de constituer des associations cultuelles. La loi de séparation est moins combattue qu’ignorée par l’Église catholique. L’affrontement fut, du côté du Saint-Siège, essentiellement passif.

Le refus des associations cultuelles par Pie X crée une double difficulté : l’exercice public du culte catholique devient illégal et la dévolution des biens est impossible.

Il y eut une première tentative, à l’initiative de l’épiscopat français – réuni une seconde fois à Paris du 4 au 7 septembre 1906 – et avec le soutien du gouvernement d’assurer l’exercice public du culte au moyen de réunion publique. D’ailleurs la motion « L’assemblée décide de s’appuyer sur ce droit [le régime de réunion publique ordinaire] pour maintenir le culte public » fut votée à l’unanimité des évêques.

L’organisation d’une réunion publique supposait alors une déclaration préalable. La circulaire du 31 décembre 1906, dite « circulaire Briand » atténua la déclaration préalable avant toute réunion publique pour n’être qu’annuelle.

Cependant, l’application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion aurait entraîné une assimilation entre la célébration de la messe et les réunions publiques ordinaires, puisque les deux se feraient sous le même régime juridique. La chose est inacceptable pour Pie X qui, après avoir interdit la constitution d’association cultuelle, demande aux ministres du Culte de s’abstenir de toute déclaration. L’idée est de continuer à célébrer la messe comme si rien ne s’était passé. Après la loi de 1905, c’est celle de 1881 qui ne fut pas respectée. Le 11 décembre, Clémenceau, alors ministre de l’Intérieur, fit expulser Mgr Montagnini, l’auditeur de nonciature resté à Paris. Le même jour, le Conseil des ministres ordonne au Parquet de faire constater les infractions à la loi de 1881 : des circulaires sont prises pour les préfets et les procureurs généraux. Les circulaires demandent de faire appliquer les sanctions prévues par la loi du 30 juin 1881 pour défaut de déclaration.

Il devint matériellement impossible de poursuivre tous les contrevenants. Des prêtres, cependant, furent poursuivis pour « délits de messe » ; c’est-à-dire pour avoir organisé des réunions publiques non déclarées.

Le nombre parfois avancé est de 40 000 contraventions pour célébration d’offices religieux sans déclaration préalable, mais les condamnations furent souvent réduites à un franc symbolique.

La réaction du législateur

Le législateur fit preuve au moins deux fois de mansuétude. D’une part, par la loi du 2 janvier 1907, il rendit la constitution d’associations cultuelles facultative. D’autre part, par le vote de la loi du 28 mars 1907, il permit l’exercice du culte sans déclaration préalable.

La loi de 1905 pose un principe : point de culte public sans association cultuelle. Le refus du culte catholique de constituer de telles associations n’avait pas été envisagé par le législateur.

L’exposé des motifs de la loi du 2 janvier 1907 indique que « le Gouvernement a le devoir d’assurer avec calme, mais avec fermeté la suprématie du pouvoir civil et l’exécution de toutes les prescriptions légales ». Cette loi, adoptée à la Chambre le 21 décembre 1906 par 388 voix contre 146, admet l’exercice public du culte sans association cultuelle. Ainsi, la liberté de conscience, affirmée par la loi de 1905, n’est entière qu’après le vote de la loi de 1907, qui n’entrave plus l’exercice du culte en imposant la forme juridique qu’il doit épouser.

La loi du 28 mars 1907, quant à elle, fut votée à la Chambre le 27 mars par 532 voix contre une. Elle libéralisa le régime des réunions publiques en permettant qu’elles se tiennent sans déclaration préalable. La loi, toujours en vigueur aujourd’hui, dispose que « Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable »

Cette loi est directement liée au refus des prêtres de toute déclaration préalable, y compris seulement annuelle – ce qui était déjà une dérogation libérale au régime de la loi de 1881.

Les délits de messe avaient pris une telle ampleur que le gouvernement fut obligé de changer de politique. La résistance du pape Pie X s’est avérée payante à la fois pour l’Église catholique, mais aussi pour l’ensemble des citoyens, puisque ces nouvelles dispositions allègent les formalités pour la tenue des réunions publiques en général, ce qui bénéficia également aux réunions politiques.

[1] Émile Chénon, Histoire des rapports de l’Église et de l’État du Ier au XXe siècle, conférences faites à Paris en novembre-décembre 1904 3e édition, Bloud et Cie, 6e conférence.