En Allemagne, la fracture entre l’Est et l’Ouest demeure. Pauvreté, chômage, choix politiques : un mur invisible sépare encore les deux Allemagne.

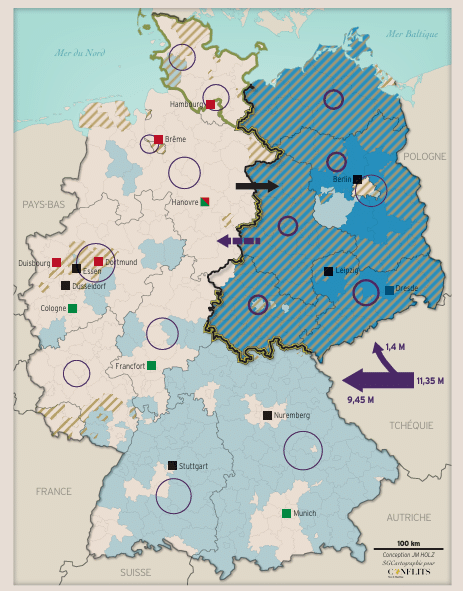

L’Allemagne vacille. L’éclatement de la coalition d’O. Scholz (novembre 2024) et la grave crise de l’industrie automobile s’ajoutent à la stupeur devant la poussée électorale de l’AfD dans les Länder de l’Est aux élections régionales et européennes. Le magazine Bild avait alors publié en couverture la carte spectaculaire d’un pays coupé en deux – noir à l’Ouest, bleu à l’Est[1] – sous le titre : « Europawahl teilt Deutschland » (Les élections européennes divisent l’Allemagne), et l’e-paper Dewezet surenchérit : « Steht die Mauer etwa noch ? » (Le mur est-il toujours debout ?). Faut-il craindre une nouvelle fracture territoriale ? Après trente-cinq ans, l’unité allemande semblait accomplie ; quelle réalité recouvrent ces propos ?

Article paru dans le no56 – Trump renverse la table

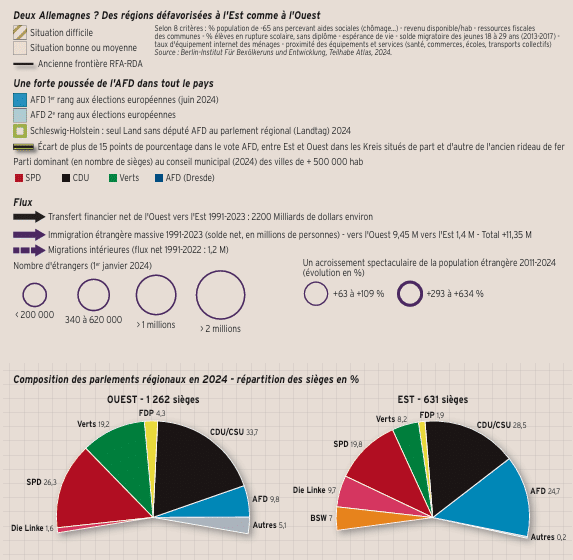

Le défi sans précédent – réunir une nation divisée pendant quarante ans en deux États distincts antagonistes, reconstruire un pays dans un état matériel calamiteux – fut relevé sur un mode brutal, véritable tabula rasa, un choix socialement dur, politiquement courageux, économiquement efficace. Œuvre sans précédent dans l’histoire, l’Est est remis à flot au prix d’un gigantesque effort financier (2 200 milliards €). Les chiffres parlent : le PIB y atteint 19 % de l’Ouest en 2023 (12,5 % en 1991) ; le chômage de masse (18,5 % en 2005) oublié (7,4 % à l’Est, 5,5 % à l’Ouest en octobre 2024) ; l’appareil productif, rénové, s’enorgueillit d’implantations de prestige : VW, Porsche, BMW, CATL, Tesla (Berlin-Grünheide, 12 000 emplois prévus) et TSMC (Dresde).

La pauvreté de l’Est a été résorbée

Le cadre de vie s’améliore (paysages réhabilités, pavillons), et surtout, les attitudes et comportements des populations de l’Est et de l’Ouest convergent irrésistiblement : taux de fécondité, travail des femmes, modes de consommation. Performance pourtant imparfaite : si les retraites viennent de s’aligner sur l’Ouest, les salaires et le revenu disponible sont moindres, malgré une durée de travail légèrement supérieure, en raison d’une moindre productivité, de la prééminence des PME, et du nombre restreint de conventions collectives. Les bas salaires sont plus nombreux (18 % contre 14 %), le patrimoine des ménages plus modeste, héritage du modèle soviétique. La sous-représentation de l’Est dans les postes de direction (administration, entreprises, universités) persiste. La situation ne s’améliore donc plus que lentement et alimente sans doute ce sentiment toujours vivace d’être des citoyens de seconde zone. Mais il faut relativiser : l’Ouest servant de référence n’est-il pas le moteur de la 3e puissance économique mondiale ? Au demeurant, plusieurs zones y souffrent aussi du chômage et de bas revenus (Ruhr, Brême, Sarre). On l’oublie, mais bien des villes industrielles du nord et de l’est de la France envieraient le niveau d’équipement et d’emploi des villes-usines comme Hoyerswerda ou Eisenhüttenstadt[2]. Les métropoles de Leipzig, Dresde, et Berlin (PIB : +184 % depuis 1991) sont dynamiques et rayonnantes, sans parler des pôles attractifs comme Iéna (optique) et Erfurt. De vastes zones rurales et districts frontaliers peu peuplés et vieillissants souffrent cependant d’un isolement relatif, les différences ville/campagne sont plus accusées qu’à l’Ouest. Mais la réduction des disparités régionales est unique en Europe, et la promesse d’Helmut Kohl (« les paysages florissants ») pratiquement tenue. Comment expliquer alors la flambée des partis populistes AfD et BSW qui singularise l’Est et inquiète tout le pays ?

À lire aussi : Podcast; L’Allemagne divisée. Jean-Baptiste Noé

Aux origines de l’AfD

Le choc culturel majeur de deux peuples longtemps étrangers l’un à l’autre est illustré par une caricature : « Wir sind ein Volk » (nous sommes un peuple) s’écrie, joyeux, un Allemand de l’Est ; « wir auch » (nous aussi) lui répond un Wessi ventru en costume bavarois… « Les États allemands se sont unis avant que les Allemands soient réunis » disait W. Lepenies en 1992. Sans tomber dans la victimisation, il est clair que les populations de l’Est ont davantage souffert qu’à l’Ouest : cinquante-six ans de dictature ininterrompue laissent des traces, 2 millions de viols par l’Armée rouge aussi ; puis les millions de déracinés affluant de tous horizons en vagues répétées, sans compter la perte de substance des 4 millions de jeunes Allemands de l’Est émigrant à l’Ouest ; enfin, la thérapie de choc après 1990 à l’origine d’un collapsus économique, social et mental. Parcours chaotique donc, où l’insécurité sociale s’ajoute à l’effondrement des valeurs, où le bonheur indicible de la liberté retrouvée s’efface avec l’appauvrissement, la désillusion et le sentiment de déclassement. La RDA, niée comme État – Bonn revendiquant la légitimité exclusive de l’Allemagne –, rayée de la carte en 1990, dévalorisée ensuite par un discours dominant la reléguant au rang de « note en bas de page » : est-ce acceptable pour une région à l’origine des grandes heures de l’histoire allemande (la Réforme, le réveil national de 1813, le berceau de l’Unité allemande et du socialisme, la République de Weimar) et qui fut la patrie de Bach, Leibnitz, Fichte, Humboldt ou Frédéric le Grand ?

À lire aussi : La France doit-elle vraiment se comparer à l’Allemagne ?

Tout n’était pas à jeter dans l’héritage de la RDA. La poussée du vote radical à l’Est peut alors s’interpréter comme un « retour du refoulé », tout ce que ce passé douloureux recèle de frustration. C’est une forme de réappropriation identitaire du « pays perdu » par ses citoyens. Aujourd’hui, les Allemands de l’Est se sentent d’abord Allemands (52 %) mais aussi Allemands de l’Est (40 %) : un sentiment d’appartenance régionale bien plus marqué qu’à l’Ouest (respectivement 76 et 18 %). Dans un livre célèbre et controversé[3], D. Oschmann rappelle les multiples formes d’ostracisme et de marginalisation dont l’Est a souffert. Ne parlait-on pas du Bushzulage (prime de brousse) pour désigner la prime versée aux fonctionnaires de l’Ouest acceptant de s’aventurer dans l’Est profond ? Jammern (pleurnicher) était le terme préféré pour décrire la psychologie est-allemande. Semblable situation prévaut toujours depuis les élections de 2024 : avant 1989, l’Est affirmait que tous les nazis vivaient à l’Ouest, aujourd’hui c’est l’inverse ! Faut-il rappeler que l’AfD est un produit de l’Ouest par sa naissance et ses cadres dirigeants, ou que nombre d’extrémistes néonazis ont déménagé du sud de l’Allemagne vers l’Est ? Celle-ci a, il faut le dire, un passé peu glorieux : la Thuringe n’a-t-elle pas porté, la première, le NDSAP au pouvoir, sans oublier l’odieuse vague xénophobe de 1991-1992 ? L’électorat de l’AfD, volatil (40 % sont prêts à changer d’opinion), masculin, assez jeune, plutôt pessimiste, artisans, employés, fonctionnaires, domine dans les campagnes et les petites villes. La percée du parti a pour premier ressort le refus de l’étranger, plus marqué à l’Est. Quasiment absents en 1989 (1 % de la population), les étrangers sont 2 millions aujourd’hui (12,5%). Il tient aussi à l’échec politique des partis traditionnels et leur méconnaissance de l’Est ; aux inégalités matérielles ; à la faiblesse des attaches religieuses (68,3 % de non-croyants et athées à l’Est, 16,6 % à l’Ouest) et syndicales ; à la méfiance à l’égard des médias, réseaux sociaux exceptés. Il atteste une coupure entre les élites et le peuple, qui détestait le SED et s’est senti trahi par les « révolutionnaires » du Nouveau Forum, prompts à vouloir rénover le socialisme de la RDA plus qu’à promouvoir l’unification.

Le cocktail politique régional se complique avec l’irruption du BSW, un nouveau parti né à l’Est, issu de la gauche radicale (die Linke) dont le programme pro-russe et anti-OTAN attise la peur d’une guerre avec la Russie, réveillant pratiquement le slogan pacifiste des années 1980 « Lieber rot als tot » (plutôt rouge que mort). Or la crise économique où plonge l’Allemagne peut briser la dynamique de l’Est : l’abandon par Intel de son projet d’usine à Magdebourg (10 000 emplois prévus) – le plus grand investissement étranger en Allemagne depuis 1945, soit 30 Mds € dont 10 financés par l’État fédéral – est un coup dur. Les fermetures d’usines et les menaces sur l’industrie automobile qui emploie plus 100 000 personnes à l’Est assombrissent les perspectives.

À lire aussi : La compétitivité de l’Allemagne s’effrite

Après les prochaines élections au Bundestag, le modèle économique, social et démocratique allemand fissuré sera mis à rude épreuve.

[1] En Allemagne, les partis s’identifient par des couleurs : noir pour la CDU, bleu pour l’AfD, violet pour BSW, etc. L’Ouest désigne ci-après les dix Länder de l’ex-RFA, et l’Est : Berlin et les cinq nouveaux Länder.

[2] Hoyerswerda, octobre 2024 : 31 681 hbts, 11 097 emplois, taux chômage : 12,7 %. Budget : 68 M €. Un hôpital (400 lits), 72 médecins, 36 dentistes, 8 pharmacies, 17 crèches pour les 0-3 ans, 49 installations sportives dont 3 piscines, 3 lycées (12 élèves en moyenne par classe), 1 zoo…

[3] Dirck Oschmann : Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet, (L’Est, une invention ouest-allemande. Comment la construction de l’Est divise notre société), Ullstein, 2023, 224 p.