La « taxe Zucman » repose sur plusieurs arguments fallacieux qui témoigne d’un détournement du sens de l’impôt. Analyse par Victor Fouquet.

Le 12 juin dernier, le Sénat a rejeté la proposition de loi déposée par Éva Sas et Clémentine Autain, députées du groupe Écologiste et Social, visant à instaurer un impôt plancher sur la fortune (IPF) de 2 % sur le patrimoine des ultrariches (1 600 à 1 800 foyers fiscaux). Le matin même, dans Le Monde, trois économistes de renom1, dont l’inspirateur de cet impôt rebaptisé à ce titre « taxe Zucman », en assuraient la promotion sur la base d’arguments fallacieux qui doivent tour à tour être réfutés.

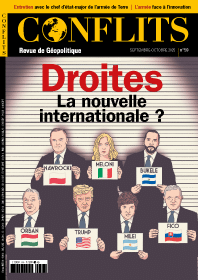

Article paru dans le N59 Droite. La nouvelle internationale ?

Premier argument : l’imposition des revenus serait non plus progressive mais régressive au sommet de la distribution. « Alors que l’ensemble des Français acquittent environ 50 % de leurs revenus en impôts et cotisations sociales, tous prélèvements compris, ce chiffre tombe à 27 % pour les milliardaires, soit presque deux fois moins2. » Cette affirmation repose sur deux biais méthodologiques graves. En bas de la distribution, le taux d’imposition calculé par Gabriel Zucman l’est à partir de la totalité des revenus consommés, mais sans tenir compte dans la base imposable des transferts sociaux reçus. Or, plus de la moitié des Français ont en réalité des taux d’imposition négatifs, puisqu’ils perçoivent davantage de prestations sociales qu’ils ne paient d’impôts. Loin d’être régressif, le système français est au contraire très fortement progressif. Même supercherie méthodologique en haut de la distribution, où les impôts sur la consommation des revenus ne sont pas inclus dans le calcul. Or si ces ultrariches veulent dépenser, sous forme de dividendes ou de plus-values, les revenus patrimoniaux hébergés dans leurs holdings, ils doivent s’acquitter de la flat tax à 30 %, non prise en compte ici.

Deuxième argument subséquent : notre législation fiscale violerait le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Tirée de l’article 13 de la Déclaration de 1789, l’exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives prohibe l’imposition de revenus ou de biens non disponibles. Dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, le juge constitutionnel ne prend en compte dans la définition du patrimoine des contribuables que les revenus existants. Il ne tient autrement dit pas compte des revenus latents ou fictifs. En amalgamant les contribuables-personnes physiques avec les sociétés qu’ils contrôlent, la notion de revenu économique à laquelle se réfèrent les économistes derrière l’IPF oublient ou feignent d’oublier que la détention d’un patrimoine composé de parts de sociétés ne produit pas automatiquement un revenu au sens du droit fiscal. Bref, le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques interdit précisément de faire ce que propose Gabriel Zucman avec cet IPF, c’est-à-dire définir une assiette fiscale « sans lien avec les facultés contributives » en y incorporant des revenus qui n’ont pas été effectivement perçus et qui, dans certains cas, pourront ne jamais l’être. Le simple fait que des contribuables puissent être amenés, avec un taux d’imposition à 2 % et faute de mécanisme de plafonnement, à voir leurs revenus absorbés ou leur patrimoine aliéné pour pouvoir payer l’impôt est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.

Troisième et dernier argument avancé : « Toutes les études aboutissent à des conclusions similaires : l’exil fiscal n’est pas nul, mais il est quantitativement faible3. » Comme l’a rappelé l’économiste Antoine Lévy lors de son audition au Sénat, les études aboutissant à une faible incidence de la taxation des grandes fortunes sur l’exil fiscal s’appliquaient à des impôts excluant tous les biens professionnels de l’assiette imposable. La différence avec la proposition d’IPF est de taille ! De 13 milliards d’euros, l’estimation du rendement de la taxe Zucman est passée à 20 milliards d’euros – ou plus exactement à une fourchette comprise entre 15 et 25 milliards d’euros en tenant compte d’une marge d’erreur évaluée par Gabriel Zucman à 5 milliards d’euros (soit +/- 25 % !). Cette estimation de 20 milliards d’euros repose uniquement sur le classement des 500 plus grandes fortunes de France établi par le magazine Challenges. Chacun jugera là encore de la rigueur méthodologique d’un tel procédé.

1 O. Blanchard, J. Pisani-Ferry et G. Zucman, « Un impôt plancher sur les grandes fortunes est le plus efficace face à l’inégalité fiscale », Le Monde, 12 juin 2025, p. 28.

2 Ibid.

3 Ibid.