Le détroit du Bosphore, à Istanbul, est l’un des passages maritimes les plus fréquentés du monde. Il relie la mer Noire à la mer de Marmara, puis à la Méditerranée, et voit passer chaque année plus de 40 000 navires. Ce couloir naturel, étroit et sinueux, est une artère vitale du commerce mondial mais aussi une source de risques : collisions, congestion, pollution et menaces pour la sécurité des habitants d’Istanbul, une mégapole de plus de quinze millions d’habitants.

Face à ces défis, la Turquie a imaginé un projet monumental : le Canal d’Istanbul (Kanal İstanbul). L’objectif est de créer une voie artificielle parallèle au Bosphore, destinée à désengorger le trafic maritime, à réduire les risques d’accident et à renforcer le contrôle économique et stratégique du pays sur le passage entre la mer Noire et la Méditerranée.

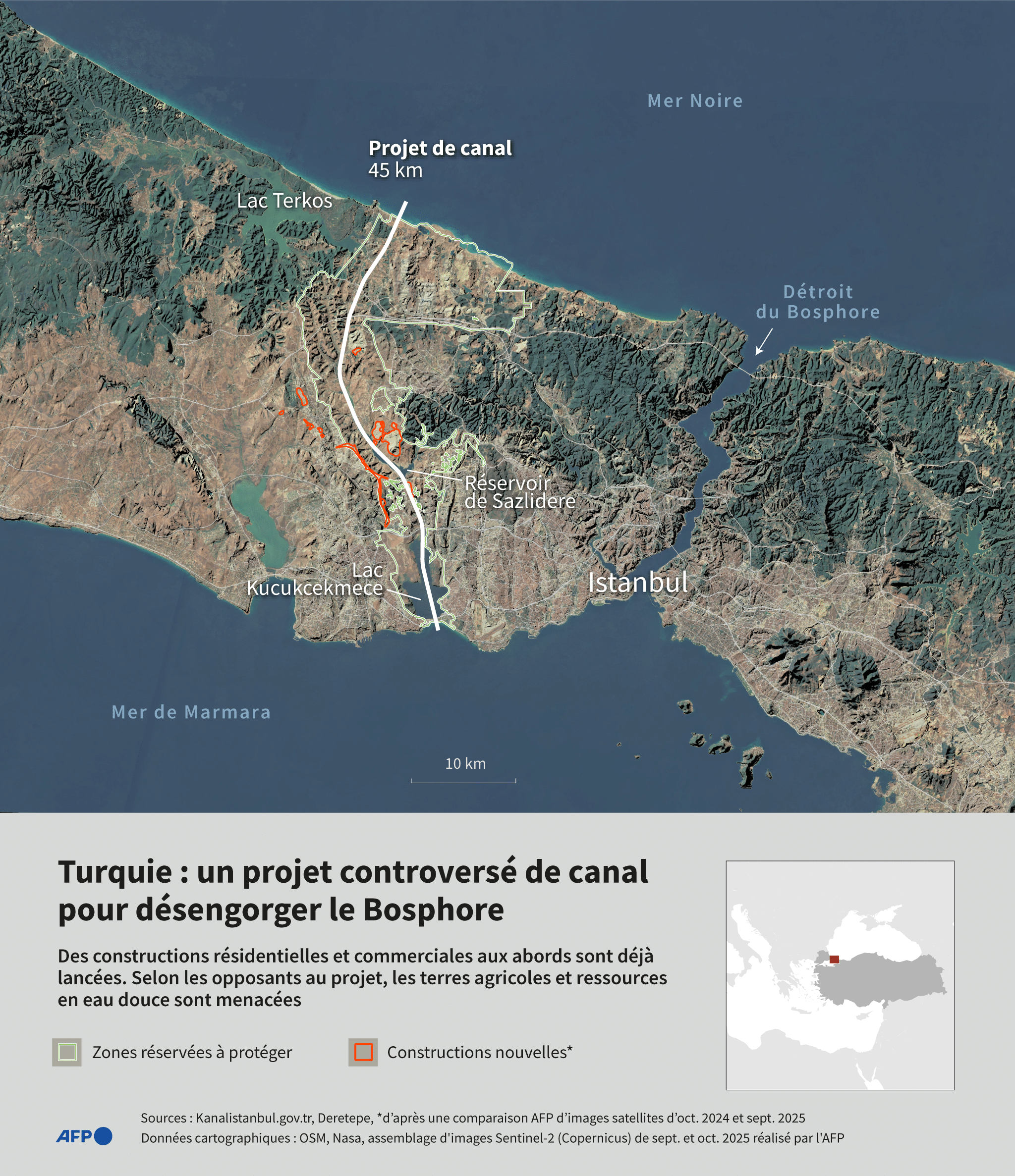

L’idée d’un canal reliant les deux mers n’est pas nouvelle : elle remonte à l’époque ottomane, mais elle a pris une forme concrète en 2011, lorsque le Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan, en a fait un projet phare de son programme de développement. Le tracé prévu longe la rive européenne d’Istanbul, sur une distance d’environ 45 kilomètres, reliant le lac Küçükçekmece à la mer Noire. Le canal aurait une largeur moyenne de 275 mètres et une profondeur d’environ 20 mètres, permettant le passage de grands navires marchands et de pétroliers.

Le gouvernement turc présente le projet comme un atout stratégique majeur. Le Bosphore est régi par la Convention de Montreux (1936), qui garantit la liberté de passage des navires civils, mais limite les droits de la Turquie à imposer des taxes ou des restrictions. En revanche, le canal artificiel pourrait être considéré comme une voie interne, permettant à Ankara de fixer ses propres règles et d’instaurer des droits de passage payants, une source de revenus considérable pour l’État. Certains observateurs estiment également que ce canal offrirait à la Turquie une plus grande marge de manœuvre militaire, en échappant partiellement aux contraintes de la Convention de Montreux sur les navires de guerre.

Sur le terrain, des études de faisabilité ont été menées dès 2009, et les premiers travaux préparatoires ont débuté en 2021, notamment avec la construction du pont de Sazlıdere et d’infrastructures routières associées. Les autorités turques espèrent voir le canal achevé vers 2027, mais les délais demeurent incertains, faute de financements complets et en raison des controverses qui entourent le projet.

Ces controverses sont nombreuses. Sur le plan environnemental, les experts alertent sur des risques majeurs pour les écosystèmes. Le canal traverserait des zones naturelles et agricoles importantes, menaçant des lacs, des forêts et des nappes phréatiques. Le lac Sazlıdere, qui fournit une partie de l’eau potable d’Istanbul, pourrait être salinisé ou asséché. Le déséquilibre entre les eaux salées de la mer de Marmara et celles, moins salées, de la mer Noire pourrait perturber durablement la biodiversité marine et l’équilibre hydrologique régional.

Sur le plan social et urbain, le projet implique la relocalisation de milliers d’habitants et la destruction de terres agricoles. Le gouvernement prévoit de bâtir de nouveaux quartiers résidentiels et zones économiques le long du canal, transformant radicalement le visage de la rive européenne d’Istanbul.

La dimension économique du canal suscite aussi des interrogations. Le coût total est estimé à plusieurs milliards de dollars, et la Turquie traverse une période de fragilité financière marquée par une inflation élevée et la dépréciation de sa monnaie. Le gouvernement mise sur des partenariats public-privé et sur l’intérêt d’investisseurs étrangers, notamment du Golfe et d’Asie, mais les garanties de rentabilité restent floues. Les analystes rappellent que le passage par le Bosphore est gratuit, ce qui pourrait dissuader les armateurs d’emprunter le canal payant, sauf en cas de forte congestion ou d’incitations économiques spécifiques.

Sur le plan géopolitique, le projet inquiète plusieurs pays riverains de la mer Noire, notamment la Russie, qui y voit un possible contournement du cadre juridique de Montreux. Certains analystes occidentaux considèrent aussi que le canal pourrait renforcer la position stratégique d’Ankara au cœur des routes énergétiques et militaires reliant l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.