Si l’Église gréco-catholique est minoritaire en Ukraine, dans un pays majoritairement orthodoxe, elle a joué un rôle essentiel dans l’avènement de la démocratie et le déploiement de la culture ukrainienne. Très active dans la vie sociale, culturelle et politique, elle s’est imposée comme un acteur de premier plan. Entretien avec Anatolii Babynskyi

Article paru dans le N°57 de Conflits.

Anatolii Babynskyi est docteur en histoire des religions, maître de conférence à l’Université catholique d’Ukraine. Il est l’un des grands spécialistes de l’histoire du christianisme en Ukraine. Il vient de publier en français L’Église gréco-catholique ukrainienne, une brève histoire (Salvator, 2025). Propos recueillis par Jean-Baptiste Noé

Après la période soviétique et la politique athée menée par les gouvernements communistes, quelle est la situation de la religion chrétienne en Ukraine ? Assistons-nous à un renouveau de la foi, comme dans d’autres pays d’Europe de l’Est ?

Le renouveau religieux en Ukraine a commencé dans les dernières années de l’URSS, en lien étroit avec le mouvement plus large de démocratisation et la poussée croissante vers l’indépendance. Ces processus étaient souvent étroitement liés, en particulier dans le cas de l’Église grecque-catholique ukrainienne, qui avait été clandestine et persécutée sous le totalitarisme soviétique. En conséquence, les dissidents ukrainiens qui se battaient pour la préservation de la culture ukrainienne, de la liberté d’expression et de l’indépendance politique trouvèrent des alliés parmi les chefs religieux grecs-catholiques. Ainsi, la lutte pour la liberté religieuse était souvent liée à la lutte pour toutes les autres libertés.

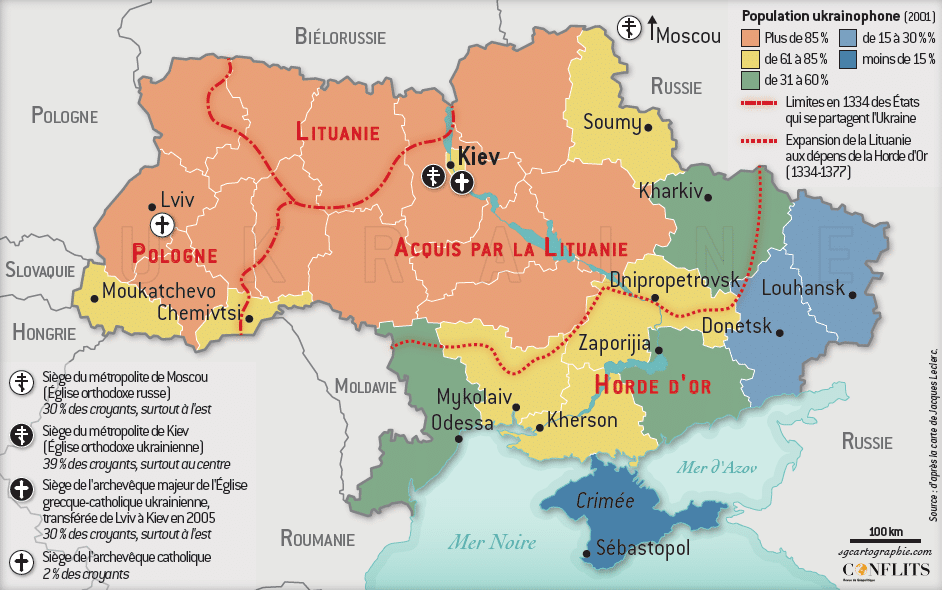

Les premières années d’indépendance furent marquées par une puissante recrudescence religieuse. Les églises étaient pleines, les séminaires avaient du mal à accueillir tout le monde et les monastères voyaient augmenter le nombre de vocations. Les gens cherchaient à satisfaire la faim religieuse étouffée par des décennies de répression. Naturellement, c’était une période d’euphorie, mais ce mouvement a ensuite connu un déclin. Nous devons reconnaître qu’à l’époque, nombre de ces processus étaient liés à des aspects extérieurs de la religiosité, sans se concentrer sur l’approfondissement de la foi. Une situation similaire s’est produite au sein de l’Église orthodoxe, déchirée par une scission. Certains dirigeants orthodoxes ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de Moscou, tandis que d’autres sont restés sous sa juridiction. Le conflit entre ces deux factions a épuisé d’importantes ressources des deux côtés. Malgré cela, l’Église en Ukraine a maintenu le plus haut niveau de confiance de la société pendant des décennies, avec plus de 60 % des Ukrainiens qui ont exprimé leur confiance en elle jusqu’en 2014.

À lire aussi : Le panslavisme à l’épreuve de la guerre en Ukraine

Avec le début de la guerre hybride russe, la confiance du public a commencé à s’étendre au mouvement des volontaires et à l’armée également. Dans le cas de l’UGCC[1], les dirigeants de l’Église ont joué un rôle crucial, en particulier le cardinal Lubomyr Husar[2], qui a activement introduit les principes de l’enseignement social catholique dans le discours public. L’Église a soutenu les initiatives démocratiques, la société civile et a constamment critiqué la corruption.

Ces dernières années, on a observé une tendance à la baisse de la religiosité, liée à des processus plus larges de sécularisation. Cependant, la société ukrainienne reste généralement très religieuse, en particulier dans l’ouest. Selon les dernières données, environ 68 % des Ukrainiens se déclarent croyants. Il est important de noter que les défis actuels de la guerre ont eu un impact. Beaucoup de gens se demandent pourquoi une telle injustice leur arrive. En discutant avec de nombreuses personnes, j’ai remarqué que cela avait influencé leur relation avec la religion. La question de la souffrance est profondément complexe et reste une épreuve de foi difficile.

Quelle était la relation des gréco-catholiques avec le gouvernement ukrainien et la rhétorique nationaliste des années 2000 ?

L’Église gréco-catholique ukrainienne est une Église minoritaire en Ukraine, représentant environ 11 % de la population. Si l’on tient compte des catholiques de rite latin et byzantin, la population catholique totale en Ukraine est d’environ 12 %. Malgré cela, les catholiques grecs sont particulièrement actifs dans la vie publique.

Le début des années 2000 a été marqué par un grave conflit entre la société civile et les autorités de l’État, qui tendaient à mettre en place en Ukraine un régime semblable à ceux de la Russie ou de la Biélorussie, sans élections démocratiques et avec des restrictions à la liberté d’expression. Ce conflit a finalement conduit à la révolution orange en 2004. L’UGCC a ouvertement soutenu les militants civils, exhortant les autorités à engager le dialogue. Une position similaire a été adoptée lors de la révolution de la dignité en 2013-2014, qui a conduit à des menaces contre les dirigeants de l’Église, y compris la possibilité de la désenregistrer.

Au niveau régional, en particulier dans l’ouest, où les catholiques grecs sont majoritaires, les relations avec les autorités locales étaient généralement meilleures. L’UGCC a une longue histoire de soutien au mouvement national ukrainien, qui remonte au xixe siècle sous l’Empire austro-hongrois. En conséquence, elle a toujours soutenu les initiatives liées au développement de la culture, de la langue et de l’indépendance ukrainiennes après 1991. D’un autre côté, pendant longtemps, l’UGCC a été la seule institution forte en l’absence d’un État, servant de substitut à presque tous les aspects de la vie nationale. Cependant, depuis le début des années 1990, elle a dû s’adapter à de nouvelles conditions, apprendre à coexister avec un État indépendant, parfois critiquer les autorités ou même entrer en conflit avec elles.

La guerre en Ukraine a entraîné une scission entre l’Église orthodoxe russe et l’Église ukrainienne, cette dernière étant désormais indépendante de Moscou. Cela change-t-il grand-chose pour les fidèles ou cette séparation est-elle purement administrative ?

La scission de l’orthodoxie ukrainienne a commencé à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Pendant longtemps, le groupe qui s’est séparé du patriarcat de Moscou a existé de manière isolée, car il n’était pas reconnu par les autres Églises orthodoxes et était considéré comme schismatique, malgré ses millions de fidèles. En 2019, ce groupe a reçu la reconnaissance officielle du patriarcat de Constantinople et de plusieurs autres Églises, devenant ainsi l’Église orthodoxe d’Ukraine (OCU).

En revanche, le groupe qui est resté sous la juridiction du patriarcat de Moscou, connu sous le nom d’Église orthodoxe ukrainienne (UOC), se trouve désormais dans une sorte de zone grise. D’un côté, elle s’est distancée du patriarche de Moscou, mais elle n’a pas officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de lui. Les deux Églises ont peu de différences théologiques ou liturgiques, partageant les mêmes enseignements dogmatiques et la plupart des traditions. La distinction la plus notable est linguistique : l’OCU célèbre les offices en ukrainien, tandis que l’UOC utilise principalement la prononciation russe de l’ancien slavon d’église.

À lire aussi : Russie-Ukraine. La tragédie, le gâchis

L’OCU s’efforce de restaurer l’identité de l’orthodoxie ukrainienne telle qu’elle était au xviie siècle, avant que la métropole de Kiev ne soit subordonnée au patriarcat de Moscou. Cependant, ce processus prendra du temps. Jusqu’à présent, il n’y a pas de dialogue formel entre les deux Églises, car chacune pose des conditions à l’unification que l’autre refuse d’accepter.

En termes de nombre de communautés, les deux Églises sont à peu près égales. Cependant, au niveau déclaratif, la majorité des Ukrainiens orthodoxes s’identifient à une juridiction indépendante. La situation de l’UOC est actuellement assez difficile, car une nouvelle loi ukrainienne interdit les activités de l’Église russe dans le pays, menaçant ainsi son existence. En conséquence, l’UOC sera probablement contrainte de clarifier ses relations avec le patriarcat de Moscou.

La société ukrainienne a une opinion extrêmement négative du patriarcat de Moscou en raison de son soutien à l’agression russe contre l’Ukraine. Plusieurs dizaines de religieux de l’UOC ont été arrêtés pour collaboration avec les services de renseignement russes. Cependant, cette question n’est pas propre à l’Ukraine : des évolutions similaires se produisent en Estonie et en République tchèque, où les autorités cherchent également à limiter l’influence du patriarcat de Moscou sur la vie religieuse.

Quel est l’état des relations entre les gréco-catholiques et les orthodoxes ? La guerre les a-t-elle rapprochés ou non ?

Actuellement, il n’y a pas de dialogue officiel entre l’UGCC et les Églises orthodoxes. Malgré cela, l’UGCC n’a cessé d’appeler à l’établissement d’un dialogue officiel et permanent. En 2008, le cardinal Husar a proposé la création d’un conseil des Églises du baptême de Volodymyr, qui inclurait toutes les Églises orthodoxes et l’UGCC, mais l’initiative n’a pas été soutenue.

Il existe quelques interactions dans le cadre du Conseil panukrainien des Églises et des organisations religieuses, qui représente plus de 90 % de toutes les institutions religieuses du pays, y compris les communautés chrétiennes, juives et islamiques. Cependant, ce Conseil se concentre principalement sur les relations entre les communautés religieuses et les autorités de l’État.

La guerre n’a pas eu d’impact significatif sur les contacts au plus haut niveau, mais au niveau local, il y a eu un sentiment de solidarité plus fort. Cela a été particulièrement évident parmi le grand nombre de réfugiés qui ont fui les régions majoritairement orthodoxes vers la partie occidentale du pays, qui est plus gréco-catholique.

Le pape François n’a pas adhéré au discours nationaliste ukrainien et a même été accusé par certains Ukrainiens d’être pro-russe. Cela a-t-il affecté les relations des Ukrainiens avec les gréco-catholiques ?

En 2020, le pape François bénéficiait du plus haut niveau de confiance en Ukraine parmi les chefs religieux ukrainiens et étrangers, avec un taux d’approbation d’environ 45 %. Cependant, à la suite de l’invasion et des diverses déclarations du pape, cette confiance a rapidement diminué et ne dépasse plus aujourd’hui 5 %. Les Ukrainiens attendaient du Vatican qu’il fournisse une évaluation morale claire de la situation, en désignant explicitement l’agresseur. Ils étaient moins intéressés par le rôle diplomatique ou de médiation potentiel du pape, bien que beaucoup reconnaissent son implication dans la libération et l’échange de prisonniers.

Je pense que les Ukrainiens ne cherchaient pas tant à obtenir de la solidarité dans leur lutte qu’à obtenir une condamnation ferme des actions de la Russie. La majorité ne considère pas le Vatican comme un acteur international ayant ses propres traditions et son propre engagement envers la neutralité, et ne se concentre pas non plus sur ses efforts de médiation des conflits. Au lieu de cela, ils voient le pape comme un leader moral qui devrait s’exprimer en termes non équivoques, plutôt que d’utiliser le langage de la diplomatie.

La controverse entourant la position du pape a été intense dans la société ukrainienne, en partie alimentée par des influences extérieures, mais aussi par une réaction authentique. Il faut reconnaître que cette situation a, dans une certaine mesure, sapé l’autorité des Églises catholique romaine et catholique grecque en Ukraine, qui avait mis des décennies à se construire. Ce déclin de la confiance est perceptible ; même dans les paroisses, de nombreuses personnes ont interrogé leurs prêtres sur la position du Vatican. En conséquence, les évêques ukrainiens ont parfois dû répondre publiquement et même critiquer certaines déclarations et actions du Vatican.

Un moment particulièrement douloureux a été le chemin de croix du Vendredi saint 2022. Pendant qu’il se déroulait, les Ukrainiens ont été horrifiés par les images des zones récemment libérées de la région de Kiev, où les corps de civils exécutés gisaient dans les rues. Au même moment, Rome parlait de la nécessité d’une réconciliation. Pour de nombreux Ukrainiens, cela a semblé profondément insensible.

Comment l’Église grecque-catholique gère-t-elle la diaspora et les communautés grecques-catholiques qui vivent en dehors de l’Ukraine ? Il ne doit pas être facile de maintenir l’unité d’une communauté répartie sur plusieurs continents ?

L’UGCC a commencé à s’occuper des émigrants ukrainiens grecs catholiques à la fin du xixe siècle. Malgré de nombreux obstacles et défis, l’Église a progressivement établi des structures en Amérique du Nord et du Sud, dans divers pays européens et en Australie. Aujourd’hui, environ la moitié des 58 évêques de l’UGCC servent dans la diaspora.

Chaque année, tous les évêques d’Ukraine et de la diaspora se réunissent pour un grand synode afin de discuter et de décider des questions stratégiques les plus importantes auxquelles l’Église est confrontée. Les grandes communautés de la diaspora, comme celles des États-Unis et du Canada, ont leurs propres métropoles et tiennent des synodes séparés pour réguler leur vie ecclésiale. Les plans et stratégies pastoraux sont élaborés collectivement, avec la contribution de théologiens de différents pays pour assurer la cohésion entre l’Église en Ukraine et ses communautés mondiales.

À lire aussi : L’Ukraine subcarpatique, l’oblast de tous les fantasmes

La diaspora a joué un rôle crucial dans l’histoire de l’UGCC. Alors que l’Église était contrainte à la clandestinité en URSS, la vie religieuse continuait de s’épanouir à l’étranger. L’Église du monde libre s’est activement préparée à l’effondrement éventuel de l’Union soviétique, anticipant la nécessité de soutenir la renaissance de l’Église en Ukraine, de reconstruire les établissements d’enseignement et de restaurer la vie monastique. Cette stratégie était bien définie et elle a réussi. Sans la diaspora, l’UGCC n’aurait jamais pu retrouver sa force après des décennies de persécution.

Aujourd’hui, la relation est devenue plus réciproque. Certains évêques et prêtres servant dans la diaspora sont nés en Ukraine, ce qui montre comment l’Église dans le pays d’origine contribue désormais aux besoins de sa communauté mondiale.

[1] UGCC : sigle pour « Ukrainian Greek Catholic Church », Église ukrainienne grecque-catholique. Cette Église est catholique, donc rattachée à Rome, avec une liturgie grecque et non pas latine.

[2] Mgr Lubomyr Husar (1933-2017), archevêque majeur de Kiev, primat de l’Église grecque-catholique ukrainienne de 2001 à 2011 et cardinal de l’Église catholique à partir de 2001.