Revenir sur l’histoire de Mayotte et des Comores pour comprendre la présence française et les enjeux géostratégiques

Article paru dans le N57 : Ukraine Le monde d’après

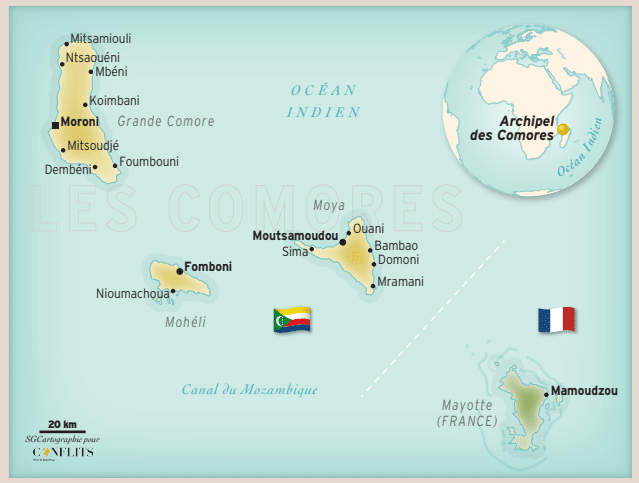

Comprendre Mayotte, c’est d’abord retracer son histoire. En 1841, le sultan Andriantsoly cède l’île au royaume de France pour échapper aux razzias et aux rivalités régionales. En 1886, l’archipel des Comores devient un protectorat français, incluant Mayotte. Lors du référendum de 1974, les Comores choisissent l’indépendance, mais Mayotte refuse et confirme son attachement à la France en 1976. En 2009, un nouveau référendum en fait un département français, sans que les Français de métropole ne soient consultés, ni en 1974 ni en 2009.

C’est aussi s’intéresser aux données socio-économiques. Entre 1950 et 2022, la population de l’archipel explose, passant de 23 000 habitants à plus de 300 000. En 2017, le taux de natalité annuel est de 38 naissances pour 1 000 habitants, ce qui équivaut à celui du Sénégal et du Nigeria. 74 % de ces naissances sont dues à des mères étrangères, essentiellement comoriennes (69 %). Un adulte sur deux vivant dans l’archipel n’est pas né à Mayotte. Le taux de chômage officiel atteint les 30 %. L’île vit essentiellement des transferts financiers de la France et de l’Union européenne. Contrairement aux Seychelles et à l’île Maurice, le tourisme n’est pas développé.

On pourra donc voir Mayotte sous l’angle des problèmes sociaux et économiques. Et se demander quel intérêt la France a à conserver Mayotte.

À lire aussi : Mayotte : l’arme migratoire pour déstabiliser le territoire. Entretien avec Estelle Youssouffa

C’est en réalité le seul angle d’approche qui compte : Mayotte, pour quoi faire ? Or la France, comme pour les autres territoires d’outre-mer, ne possède ni vision géostratégique ni programme géopolitique. Sa politique se limite à la matraque et au RSA : aides sociales pour endormir les populations, interventions musclées quand la violence devient trop forte. La France est pourtant le pays des 13 fuseaux horaires, mais cet outil de puissance potentiel n’est porté par aucun levier conceptuel. Il est possible d’injecter beaucoup d’argent public, de venir en aide lors des catastrophes naturelles, mais dans quel but ? Maintenir un statu quo en attendant qu’un mouvement indépendantiste obtienne satisfaction ? Attendre qu’une puissance étrangère prenne le contrôle d’une île ou soutienne des mouvements sécessionnistes ? Ou définir une véritable vision pour la France des outre-mer, une véritable politique de développement et un véritable levier de puissance pour la France mondiale ? C’est la seule question qui vaille, pour Mayotte comme pour tous les territoires d’outre-mer.