« Montagne des langues », le Caucase du Sud se situe à l’intersection de la Russie, de la Turquie et de l’Iran. Au cœur d’un arc de crise des Balkans à l’Asie centrale, là où les anciens empires de Russie, d’Iran et de Turquie s’affrontent depuis des siècles. Si la domination impériale russe et soviétique a forgé un socle commun, la perspective d’une intégration économique entre ces trois États demeure un pâle mirage.

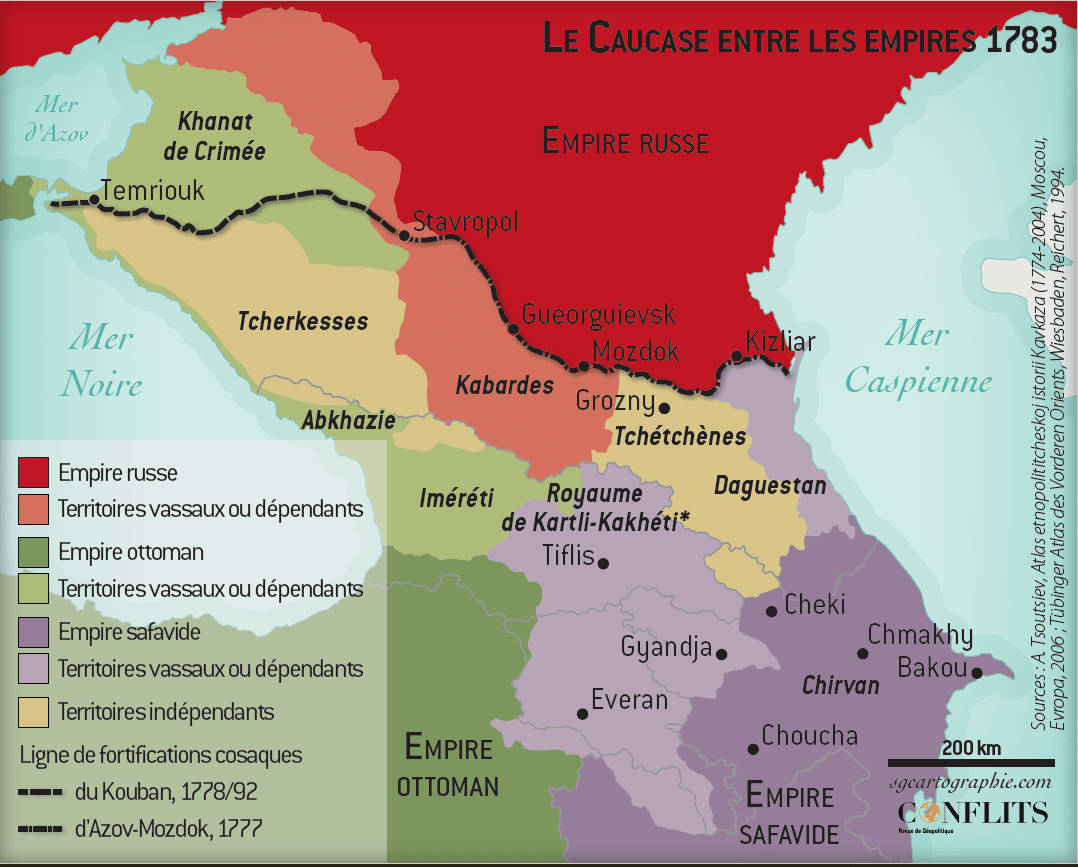

Plus de 70 langues recensées par le géographe grec de l’antiquité Strabon, trois conflits majeurs (Abkhazie, Ossétie du Sud, Haut-Karabagh) font de cet isthme montagneux une mosaïque ethno-confessionnelle doublée d’une terre charnière entre mers Noire et Caspienne, Europe et Asie, Russie et Moyen-Orient, islam et chrétienté. Trois siècles de conquêtes et de pacification ont permis aux Russes d’asseoir leur domination dans la région et de bouter les Perses de l’autre côté de la rive sud de l’Araxe au début du xixe siècle. À présent, la région du Sud-Caucase est redevenue le terrain de jeu de la rivalité russo-turque.

Des trajectoires divergentes à l’ombre des empires

Avec le recouvrement des indépendances en 1991, l’espace sud-caucasien s’ouvre aux enjeux géopolitiques internationaux, les divergences se raffermissent. La perestroïka déclenchée par Mikhaïl Gorbatchev provoque une explosion des nationalismes maintenus sous cloche pendant soixante-dix ans. Le Caucase du Sud s’embrase alors, des conflits territoriaux de nature postcoloniales que l’on croyait gelés entrent en éruption au Haut-Karabagh, en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Pour les Arméniens, la question du Karabagh et de son autodétermination participe à la consolidation d’un État souverain et d’une sortie accélérée de l’URSS dont le pouvoir était partisan du statu quo. Mais souffrant de son enclavement et face à la crainte d’un renouveau du panturquisme constitué par l’axe Ankara – Bakou, Erevan se garde bien de rompre les amarres avec la nouvelle Fédération de Russie. L’accord de 1992 entraîne ainsi le redéploiement de troupes russes le long des anciennes frontières soviétiques (frontière arméno-turque et arméno-iranienne), permettant ainsi à Erevan de neutraliser la menace turque et de consolider ses efforts pour garantir aux forces locales du Karabagh la victoire face aux Azéris. Mais la protection russe a un prix, elle s’accompagne d’un inexorable renoncement à l’aspiration d’une souveraineté en échange de la sécurité. En 1997, Moscou et Erevan concluent une alliance de défense. Un an plus tard, le président arménien Lévon Ter Petrossian est contraint à la démission par l’aile dure de sa coalition hostile à un plan de paix au Karabagh proposé par l’OSCE sur la base de concessions mutuelles. Le moment charnière intervient en 1999 lorsque l’exécutif arménien est abattu par un commando terroriste ayant fait irruption dans l’enceinte du Parlement, l’Arménie perd ce 27 octobre son Premier ministre et son président du Parlement, porteurs d’une véritable vision pour l’État. À partir de cette date, la dépendance énergétique, économique et sécuritaire vis-à-vis du grand frère russe ne fait que s’accroître tandis que la mauvaise gouvernance, le système oligarchique et l’absence de règlement de paix au Karabagh grèvent le développement économique et accentuent une émigration de masse qui impacte durablement la démographie. En l’espace de trente ans, l’Arménie perd 1,5 million de personnes, parmi lesquelles les forces vives de la nation, le renouvellement des générations n’est plus assuré. À partir du début des années 2000, l’essentiel des secteurs stratégiques de l’économie arménienne passe aux mains des Russes. Ces derniers constituent le fournisseur exclusif de l’Arménie en armements, le pays aux faibles ressources est engagé dans une course aux armements entraînée par l’Azerbaïdjan. L’Azerbaïdjan voisin qui progressivement s’est mué en république pétrolière. Contrairement à l’Arménie et à la Géorgie, le pays a verrouillé tout espace à l’opposition. Passé le traumatisme de la défaite militaire face à des forces arméniennes moins nombreuses, mal équipées, mais bien plus motivées, Heydar Aliyev reprend en main le pays après une parenthèse populiste et panturquiste de son prédécesseur Aboulfaz Eltchibeï au pouvoir de 1992 à 1993. Deux priorités comptent pour ce dirigeant pragmatique : préparer la revanche contre les Arméniens qui occupent près de 15 % de son territoire internationalement reconnu, et s’affranchir de la tutelle du grand voisin russe qui exerce plusieurs leviers de pressions sur Bakou. Encore faut-il que l’Azerbaïdjan redresse son économie dont le PIB a chuté de 60 % au sortir de l’indépendance. Pour ce faire, moderniser les infrastructures pétrolières s’avère une nécessité vitale à la fois au plan externe, mais aussi interne compte tenu de l’importante croissance démographique.

Dans la foulée de la prise du pouvoir par Heydar Aliyev, en 1993, Bakou s’ouvre aux majors pétrolières occidentales pour relancer la production délaissée par les Soviétiques, redynamiser l’économie du pays, asseoir son indépendance en se dégageant du monopole exercé jusqu’alors par Moscou sur ses ressources. Bakou peut alors compter sur le soutien des États-Unis qui y voient un moyen d’enfoncer un coin entre la Russie et ses marges méridionales, mais aussi du Royaume-Uni qui s’implante dans le pays à travers la British Petroleum. En juillet 2006, l’oléoduc reliant Bakou au port turc méditerranéen de Ceyhan via Tbilissi (le BTC) est mis en circulation. Il relie la mer Caspienne à la Méditerranée en prenant soin de contourner le territoire arménien. Un pas décisif est franchi. Désormais le rapport de force (économie, défense, démographie) qui l’oppose à l’Arménie évolue très nettement à son avantage.

Dix ans plus tard, la Cour constitutionnelle d’Azerbaïdjan approuve des amendements constitutionnels proposés par le président Aliyev qui prévoient notamment l’allongement du mandat présidentiel de cinq à sept ans ainsi que la création des postes de premier vice-président et de vice-président. Ces deux changements ont pour but d’accroître la mainmise d’Aliyev sur les structures politiques nationales. Mais les relations nouées avec la Turquie, des partenaires occidentaux (Israël, Royaume-Uni) et asiatiques (Pakistan, Kazakhstan…) confortent l’Azerbaïdjan dans sa diplomatie proactive qui s’illustre notamment par une politique efficace de lobbying auprès des forums multilatéraux afin de taire toutes critiques sur les manquements aux droits de l’homme. Jaloux de son indépendance, l’Azerbaïdjan se méfie des organisations d’intégration promues par la Russie et ne souhaite pas approfondir ses liens avec l’UE ni l’OTAN avec qui elle coopère dans le cadre du partenariat oriental et du partenariat pour la paix. De son côté, la Russie, qui a perdu son unique base de radars à Gabala au nord de l’Azerbaïdjan fin 2012, conserve un levier de pression via la présence de son contingent de forces de maintien de la paix stationné au Karabagh depuis le cessez-le-feu de novembre 2020.

La rente accaparée par une élite, une économie de rente perméable à la « maladie hollandaise », n’empêche pas Bakou de marquer des points et de résister à plusieurs chocs. Le BTC, qui jusqu’en 2017 achemine un million de barils de pétrole, est bientôt complété d’un autre gazoduc : le Bakou Tbilissi Erzeroum. La Russie réplique en construisant une dérivation qui contourne la Tchétchénie au nord, puis avec le North Stream. Malgré cela, la Russie a perdu le monopole du transit. La guerre des tubes défavorise l’Arménie contournée, l’apport technologique permet un bond spectaculaire à la production de pétrole azéri fournissant au pays des revenus considérables.

À lire également

Après la guerre au Karabagh, reconstruire le Caucase du sud

Le rôle de la Géorgie

En sollicitant en 1783 un protectorat de son puissant voisin pour garantir la sécurité du pays contre les invasions ottomane et perse, la Géorgie fait entrer le loup russe dans la bergerie qui l’annexe en 1800. Depuis lors, la recherche d’un parrainage occidental capable de juguler la poussée russe demeure une constante dans la politique étrangère géorgienne. Contrairement à l’Arménie enclavée, la Géorgie dispose de plusieurs atouts par sa géographie et sa position de voie de transits des gazoducs.

La révolution des roses de 2003 met un terme au postsoviétisme (mais pas à la corruption). Le pays qui avait connu une période de guerre civile et de chaos dans l’immédiate postindépendance confirme son arrimage dans l’euro-atlantisme, perçu comme une assurance-vie au détriment de l’amputation de près de 20 % de son territoire contrôlé indirectement par la Fédération de Russie. La guerre russo-géorgienne de 2008 essentiellement axée autour de l’Ossétie du Sud a mis un coup d’arrêt aux ambitions de Tbilissi de recouvrir les territoires qui échappent à son contrôle depuis la chute de l’URSS, l’Adjarie à majorité musulmane faisant figure d’exception. Tbilissi joue aujourd’hui la carte du rapprochement avec l’Union européenne (un accord d’association a été signé en 2014) et des structures de l’OTAN. L’accession de la Géorgie au statut de membre à part entière de l’Alliance atlantique reste toutefois une arlésienne, car l’OTAN tempère en permanence les demandes géorgiennes, tout en offrant des conditions « spéciales » à la Géorgie (approfondissement de la coopération en septembre 2014, ouverture d’un centre d’entraînement de l’OTAN, etc.). La Russie compte aujourd’hui sur la « fatigue atlantique » de Tbilissi pour renforcer son influence : en effet, les élites géorgiennes sont de plus en plus déçues par les hésitations de l’OTAN depuis la guerre de 2008. La question de l’adhésion à l’OTAN et l’UE a pris une nouvelle ampleur au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine. Mais la Géorgie demeure vulnérable dans le contexte de guerre en Ukraine et de l’éventualité que la mer Noire se transforme en lac russe. Ayant noué un partenariat étroit avec ses voisins musulmans (Turquie et Azerbaïdjan), dans une relation d’interdépendance, Tbilissi considère l’Arménie comme une voie d’accès vers l’Iran, et l’Inde et le Moyen-Orient. Si la question de la minorité arménienne de Djavakhtie et de la confiscation des biens de l’Église apostolique arménienne par le clergé orthodoxe géorgien constitue des sujets de friction, l’heure est à la tentative d’approfondir les relations bilatérales commerciales et économiques encore en deçà du potentiel existant entre les deux voisins. En 2020, la Géorgie avait exporté pour 185 millions de dollars de biens et importé d’Arménie (441 millions de dollars pour l’Azerbaïdjan à la même période) près de 86 millions de dollars ; le commerce bilatéral arméno-géorgien ne concerne pas les services. De sorte que les conditions ne sont pas encore réunies pour que Tbilissi puisse jouer un rôle de médiation entre Bakou et Erevan.

À lire également

Mer Noire et Géorgie : une région stratégique

Une Union européenne inaudible

Un très grand nombre d’acteurs internationaux sont présents dans la région depuis les indépendances. L’ONU et l’OSCE se sont fortement impliquées dans le règlement des conflits d’Abkhazie pour la première, l’Ossétie du Sud et Haut-Karabakh (avec le groupe de Minsk actuellement moribond) pour la seconde, mais sans grand succès. Une grande confusion règne dans les esprits quant à ce qu’est réellement l’OSCE, le Conseil de l’Europe, qui regroupe en son sein les trois républiques transcaucasiennes, et l’Union européenne, tandis qu’un grand nombre d’ONG occidentales pullulent en Arménie, en moindre mesure en Géorgie et en Azerbaïdjan. Officiellement chargées de promouvoir les droits de l’homme, la paix dans la région ou encore le développement de la démocratie, certaines sont soupçonnées d’agir conformément à l’agenda de la fondation SOROS (OPEN Society) ou encore carrément de mener des activités d’espionnage au profit de services de renseignement occidentaux.

Sur fond de tension interethnique, le Caucase du Sud cristallise les oppositions et les appartenances stratégiques divergentes des trois républiques transcaucasiennes. Cet espace jadis enclavé entre les empires russes et ottomans s’inscrit dans le voisinage de l’Union européenne qui peine depuis l’élargissement de 2004 à élaborer une stratégie porteuse de perspectives. Absence de cohérence, aide humanitaire peu coordonnée, difficulté à faire fructifier des investissements hétéroclites en capital politique caractérisent la relation de Bruxelles vis-à-vis des trois républiques caucasiennes.

L’UE avait néanmoins dessiné une architecture de sa politique caucasienne en signant en 1999 des accords bilatéraux de partenariats et de coopération (APC), dans la perspective d’un élargissement à l’est. Une politique de voisinage Sud-Caucase a été mise en place à l’occasion du grand élargissement de 2004. Mais les Européens se heurtent à la complexité d’un ensemble fortement désuni.

Face aux Européens, la Russie qui n’hésite pas à recourir à une stratégie de déstabilisation régionale pour contrecarrer les desseins occidentaux (guerre de 2008, soutien tacite à l’offensive turco-azérie de 2020 au Karabagh), tandis que le Royaume-Uni fait cavalier seul du côté de l’Azerbaïdjan, renouant avec sa politique pro-azérie de 1918, dictée par ses intérêts nationaux et le containment de la Russie (Rimland/ Hearthland).

Dans ce grand jeu, la Russie dispose de nombreuses cartes. Elle demeure en situation de quasi-monopole dans la fourniture de l’énergie à son vassal arménien qui a dû, sous pression russe, renoncer à l’accord d’association avec l’UE de 2013 pour rejoindre l’Union économique eurasiatique, tandis que les relations russo-azerbaidjanaises se sont considérablement réchauffées depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Pour mémoire, le père et prédécesseur d’Ilham Aliyev, Heidar avait de longues années durant dirigé le KGB azerbaïdjanais avant de rejoindre le Politburo à Moscou. Une affinité qui consolide la relation entre Bakou et le Kremlin tandis que les relations arméno-russes connaissent une période de défiance et de turbulences depuis l’avènement au pouvoir du journaliste et opposant Nikol Pachinian en 2018 par un mouvement de désobéissance civique, hâtivement baptisé « révolution de velours ».

L’après-guerre du Karabagh a redistribué les cartes en faveur de l’Azerbaïdjan, pressé de pousser son avantage en obtenant le maximum de concessions territoriales de la part de l’Arménie. La perspective de l’arrêt des importations de gaz russe a poussé les Européens dans les bras des Azéris en échange d’un règlement du problème du Karabagh profitable à la partie azerbaïdjanaise, attachée au respect de son intégrité territoriale. Tel a été l’objet de la rencontre tripartite à Bruxelles du 6 avril 2022 entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président azéri Ilham Aliyev et le président du Conseil européen Charles Michel. En échange du renoncement de l’Arménie, qui a perdu son rôle de garante de l’intégrité du Haut-Karabagh, au droit à l’autodétermination de la population arménienne de cette enclave, l’Union européenne prévoit un déblocage d’une importante enveloppe d’aide économique visant à financer des projets d’infrastructures et de voies de communication.

Affaiblie par la guerre en Ukraine, la Russie est moins en mesure de contenir la Turquie dans le Caucase du Sud, région où Ankara souhaite reproduire le format d’Astana, en établissant une sorte de condominium russo-turc qui puisse tenir les Occidentaux à l’écart. De son côté, la République islamique d’Iran, qui voit d’un mauvais œil les tentatives azerbaïdjanaises d’annexer le Siunik, verrou stratégique du panturquisme, a établi une ligne rouge en accroissant les manœuvres non loin de sa frontière avec l’Azerbaïdjan.

À lire également

Caucase : le Siunik est-il un nouveau Dantzig ?

Existe-t-il une identité transcaucasienne ?

En mai 1918 les proclamations d’indépendance de la Géorgie, suivie de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie mettaient définitivement un terme à l’éphémère Fédération de Transcaucasie qui n’aura duré que quelques mois. Chacun de ces nouveaux États œuvra à la reconnaissance internationale de leurs frontières, des prétentions nationales antagonistes, exacerbant des litiges entre les trois pays avec une focale sur le différend arméno-azerbaidjanais concernant le statut du Karabagh, du Siunik et du Nakhitchevan. De leur côté, Arméniens et Géorgiens mènent une courte guerre pour le contrôle du Lori et de la Djavakhtie. Si la Géorgie et l’Arménie ont mis un terme à leur litige, force est de constater que l’Azerbaïdjan qui a repris le contrôle d’une grande partie du Haut-Karabagh en 2020, nourrit des dessins irrédentistes dans le Siunik (Zanguézour), voire le lac Sevan et la propre ville d’Erevan, qualifiés de terres historiques azerbaidjanaises.

Des récits antagonistes alimentés par une historiographie chauviniste élaborée à partir des années 1960 constituent un défi majeur pour les générations futures désireuses d’ancrer la région vers un avenir commun. L’éphémère République fédérative de Transcaucasie proclamée en 1918 avec comme capitale Tbilissi n’a pas survécu à l’épreuve des nationalismes et des parrains extérieurs aux intérêts antagonistes. Des conflits insolubles renforcent la fragmentation d’une aire qui, à regarder de plus près, présente des économies complémentaires, de sorte qu’il est quasiment impossible de parler du Caucase du Sud comme d’une véritable région. Autre obstacle à l’intégration, la complexité interne au plan national et la faiblesse institutionnelle endémique des trois États qui les a freinés dans la résolution des conflits et permis à des républiques autoproclamées d’établir des autorités de facto qui voient dans le rattachement à la Russie l’unique planche de salut, comme en témoignent la demande formulée par l’Ossétie du Sud et les aspirations du Haut-Karabagh, lâché par l’Arménie, à accélérer sa réintégration dans le giron russe.

Tandis que la guerre en Ukraine voit de fragiles équilibres voler en éclats, l’heure est à la recomposition d’un nouveau Caucase, théâtre de coopération concurrentielle russo-turque et dans lequel la Russie et ses alliés accuseront une perte d’influence. Quelle que soit l’issue des conflits, malheur aux vaincus.