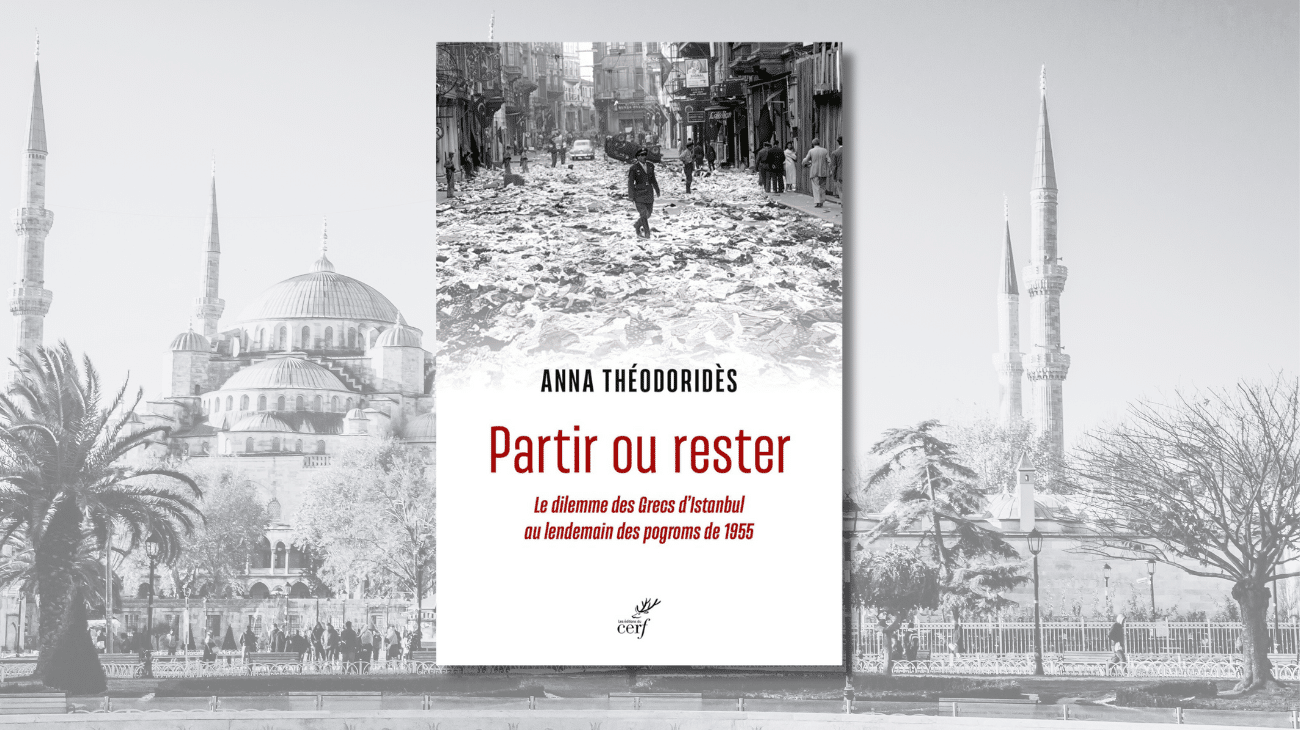

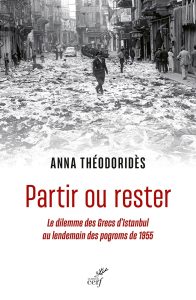

Sur les traces des premiers byzantins, l’historienne Anna Theodorides nous livre une enquête multisituée visant à comprendre et raconter le destin de cette communauté habitants de Byzance (Istanbul), à la suite du pogrom de septembre 1955.

Né d’une réécriture de sa thèse de 560 pages, ce livre a été imaginé par Anna Theodorides à la suite de nombreuses conférences données autour de ce sujet auprès des Grecs de la diaspora. Reprenant méthodiquement toutes les questions qui lui avaient été posées lors de ses interventions, elle a souhaité faire une adaptation grand public, écrite plus simplement et accessible à tous. Ce projet a notamment vu le jour grâce à l’obtention d’une bourse du Centre National du Livre.

À lire également : Byzance, l’empire pour 1000 ans

Qui sont les Grecs d’Istanbul dont vous parlez ?

Anna Theodorides — Les Grecs d’Istanbul se nomment les Rûm Polites. Ils se considèrent comme les descendants directs des Byzantins. Le terme Rûm vient de Rome (Byzance étant considérée comme l’Empire romain d’Orient), et Polites vient de Polis, « la Ville », c’est-à-dire Constantinople — devenue Istanbul. Istanbul signifie littéralement « vers la Ville » (Stin Polis). Ils se définissent donc comme les derniers Byzantins, les derniers garants des traces de l’Empire ottoman et, par extension, de l’héritage byzantin. Pour eux, leur appartenance, leur identité, c’est Istanbul. Ni la Turquie, ni la Grèce. La Grèce est un pays qu’ils connaissent peu, sauf pour y rendre visite à des proches qui ont été notamment échangés en 1923. Mais leur cœur, leur histoire, leur culture — tout se rattache aux rivages du Bosphore. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’environ 1 500 personnes. C’est une minorité nationale née du traité de Lausanne de 1923. Ce traité a instauré un échange obligatoire de populations entre la Grèce et la Turquie, mais les Grecs d’Istanbul ont constitué l’exception : ils ont été exemptés de cet échange. Seuls ceux qui étaient établis à Istanbul avant le 30 octobre 1918 ont pu rester. De l’autre côté, en Grèce, on a conservé une minorité musulmane vivant en Thrace occidentale — c’était la contrepartie, d’un point de vue juridique. Mais sur le plan identitaire, les rûm polites ne se reconnaissent pas vraiment dans cette appellation « Grecs d’Istanbul ».

Finalement, tous les articles du traité censés les protéger ont été progressivement bafoués, au fil du processus de turquification et d’islamisation lancé par les Jeunes-Turcs, puis approfondi par Atatürk.

Ceux qui vivent encore à Istanbul ont la citoyenneté turque ; ils ne sont donc pas Grecs juridiquement. Ceux qui ont quitté la ville à partir de 1955 l’ont fait dans des contextes difficiles.

Certains avaient obtenu une nouvelle nationalité, mais c’était rare : la plupart étaient citoyens turcs.

Quant à ceux qui avaient conservé la nationalité grecque, ils ont pu rester jusqu’en 1964, année des expulsions collectives. C’est à ce moment-là qu’ils ont été forcés de partir.

Quelle est leur place, en 1955, au sein de la société stambouliote ?

Socialement, ils représentent une bourgeoisie urbaine, commerçante, lettrée et polyglotte, bien intégrée. Ils tiennent de nombreuses boutiques sur la grande rue de Péra — l’actuelle Istiklal Caddesi, qui traverse Taksim, Galatasaray et Tünel. C’était alors le cœur cosmopolite et commerçant d’Istanbul, où cohabitaient juifs, Arméniens, Grecs, musulmans. Les Grecs n’étaient pas présents uniquement qu’à Péra, on les trouvait aussi près des murailles byzantines, dans des quartiers comme Yedikule, le long de la Corne d’Or, autour du Patriarcat et de nombreuses paroisses grecques, notamment Notre-Dame de Blachernes. Ils vivaient également sur la rive asiatique. Bref, une présence diffuse mais bien ancrée, au sein d’une société encore très cosmopolite.

Sur le plan démographique, on observe, depuis 1923, une baisse constante de la population grecque à Istanbul — une véritable hémorragie. Selon le recensement officiel de 1955, on compte environ 79 691 locuteurs grecophones, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont tous orthodoxes. Les statistiques turques ne précisent pas les appartenances religieuses. Parmi 79 691 grécophones personnes, on trouve des juifs, des catholiques, mais la majorité reste orthodoxe.

Et après 1955 ?

Après les événements de 1955, des stratégies de survie se sont mises en place. Les Grecs ont commencé à quitter les quartiers identifiés comme « orthodoxes », ceux où ils étaient très visibles — autour des paroisses, des écoles, des associations — pour aller vivre dans des zones plus mixtes. Ce n’était pas une assimilation, mais une forme de dissimulation. Ils ne changeaient pas forcément leurs noms, mais choisissaient de ne plus vivre en communauté de manière ostentatoire, pour éviter les tensions.

Vous parlez d’une communauté urbaine et instruite, mais qu’en est-il des milieux plus modestes ?

J’ai par exemple rencontré des personnes l’hospice de Balıklı ou encore de Yedikule. Ce sont généralement des ouvriers, tanneurs, couturiers, artisans.

Ils parlaient peu le grec, parce qu’ils avaient quitté l’école très tôt et travaillaient surtout avec des musulmans.

La transmission de la langue et de la culture dépendait de la famille et de l’école.

Certains ont fréquenté les principaux lycées grecs minoritaires : le Zografeion pour les garçons et le Zappeion pour les filles.

Dans ces écoles, l’enseignement scientifique était en grec, mais les matières littéraires et sociales étaient en turc. Ainsi, beaucoup parlaient couramment turc, surtout si la langue grecque n’était plus transmise à la maison.

Tous les Rûm n’avaient donc pas le grec comme langue du foyer ?

Non, pas forcément. Au départ oui, mais avec le temps, et surtout avec le processus d’homogénéisation culturelle, beaucoup ont adopté le turc. C’est un phénomène courant : quand on vit longtemps dans un pays, la langue d’origine se perd. Mais pour eux, c’est particulier, car ils ne vivent pas dans un pays d’accueil : Istanbul est leur ville d’origine.

Parler turc est pour eux une évidence, tout comme parler grec l’est pour d’autres.

En réalité, ils se situent dans un entre-deux : ni tout à fait turcs, ni tout à fait grecs, mais Rûm.

Leur identité est donc pleinement stambouliote ?

Exactement. Ils se considèrent comme des citoyens turcs, mais avec des racines byzantines profondes.

À lire également : Giovanni Giustiniani, l’homme qui faillit sauver Constantinople

Et dans quel contexte historique surviennent les pogroms de 1955 ?

Il y a deux lectures possibles. Sur le plan international, il y a la question chypriote : dans les années 1950, les Chypriotes grecs réclament avec plus de rigueur le rattachement de Chypre à la Grèce. Le Premier ministre turc de l’époque, Adnan Menderes, exploite cette tension pour s’attaquer aux Grecs d’Istanbul, présentés comme des ennemis de l’intérieur.

C’est le récit officiel : la réaction à la crise chypriote. Mais du point de vue des Grecs d’Istanbul, les événements de 1955 s’inscrivent dans la continuité d’un processus d’homogénéisation ethnique et religieuse initié dès 1923. Ce processus s’était déjà manifesté : en 1942, avec la mobilisation forcée des hommes de 20 à 40 ans dans l’armée turque, et la même année, avec le Varlık Vergisi, un impôt sur la fortune qui, en pratique, frappait surtout les non-musulmans.

Les pogroms de septembre 1955 ont visé en priorité les Grecs, mais aussi les Arméniens et les Juifs. Même des musulmans ont subi des dégâts collatéraux. Puis, en 1964, une nouvelle étape : les expulsions collectives. L’État turc a mis fin aux permis de séjour accordés depuis les accords d’Ankara de 1930, forçant des milliers de Grecs nés en Turquie à partir pour la Grèce — un pays qu’ils ne connaissaient souvent pas. C’est ce moment qui marque le déclin définitif de la communauté grecque d’Istanbul. Mon travail montre toutefois que 1955 n’est pas une simple étape, mais le point de départ d’un nouveau cycle de violences : 1955–1958 avec les premières expulsions, puis 1964, leur apogée.

Vous avez mentionné la « grande peur », pouvez-vous élaborer sur cet évènement ?

Oui. En une seule nuit, plus de 100 000 personnes se sont rassemblées sur la Dans les années 1950, le groupe paramilitaire chypriote grec EOKA attaquait les institutions britanniques à Chypre, qui était alors sous domination du Commonwealth. Mais, comme les Chypriotes turcs collaboraient souvent avec les Britanniques (notamment dans la police ou l’armée), ces attaques faisaient aussi des victimes turques.

Par exemple, au cours des mois de juin et juillet 1955, deux attentats à la bombe sont menés contre un poste de police à Nicosie, causant 14 blessés parmi les policiers chypriotes turcs et provoquant la mort d’un autre Chypriote turc. Ces attentats revendiqués par l’EOKA ne ciblent pas spécifiquement les Chypriotes turcs mais plutôt les Britanniques.

Menderes a alors exploité cet événement pour nourrir le discours nationaliste : « Regardez comment ils traitent nos frères chypriotes turcs, et nous, à Istanbul, nous protégeons les Grecs privilégiés. ». Mais derrière ce récit officiel, il est clair qu’il s’agissait d’un prétexte afin de poursuivre le processus d’homogénéisation ethnique.

Ces déclarations ont donc provoqué une forme d’hystérie collective ?

Collective, oui—mais pas spontanée. Ce n’était pas un débordement improvisé : c’était planifié. Les autorités disposaient de listes de tous les commerces et domiciles des non-musulmans à Istanbul. Une fois les foules rassemblées à Taksim, des camions ont quadrillé la ville, ciblant les adresses pour frapper, piller, violer.

Cela a-t-il été chapeauté par les autorités ? La police locale ?

La police était là, mais elle a fermé les yeux. Tout porte à croire que cela a été fomenté par ce qu’on appelle en Turquie « l’État profond » : services de renseignement, segments de l’appareil d’État, diplomatie—un État dans l’État. Et je précise : des mécanismes comparables existent aussi en Grèce (le parakratos). Je le note abondamment en bas de page : ce n’est pas uniquement une lecture anti-turque, c’est une logique d’appareil que l’on retrouve ailleurs.

Que révèlent les événements de 1955 de la société stambouliote ?

1955 marque la fin du cosmopolitisme. C’est le dernier éclat d’une Istanbul-mosaïque. Après septembre, les Grecs d’Istanbul choisissent : rester et résister (au prix du silence et de stratégies de survie), ou partir et témoigner au dehors. Rester signifie ne pas parler ouvertement de ce qui s’est passé et adopter des pratiques de dissimulation que j’ai notamment documentées.

Qui part ? Qui reste ?

Difficile : il n’y a à ce jour aucune donnée fiable. Ni à l’ambassade de Grèce à Istanbul, ni aux archives du MAE grec, je n’ai trouvé de chiffres sur les demandes de visa ou, côté turc, sur les autorisations de sortie. On sait qu’en 1964 il y a eu les expulsions, c’est documenté. Mais dès 1955, des départs ont eu lieu. Pour moi, 1955 est le vrai tournant : Istanbul cesse d’être la miniature de l’Empire ottoman, avec sa pluralité de confessions et d’ethnies.

Pouvez-vous nous parler de votre méthode d’enquête ?

Au départ, ma question était simple : « Qu’avez-vous vécu pendant les événements de septembre ? » En 2005, pour le cinquantenaire, une commémoration a eu lieu à Istanbul. Un juge, Fahri Çoker, qui avait instruit le premier procès après les émeutes, avait conservé des archives prouvant le caractère planifié du pogrom—pas un simple contrecoup de Chypre. Par testament, il a légué ces documents à la Fondation d’Histoire (Tarih Vakfı), une ONG au regard plus distancié du récit officiel.

La fondation y a vu une bombe documentaire et a organisé une exposition à la galerie Karşı Sanat : séries de photographies montrant les rassemblements, les trajets des groupes, les saccages—des images inédites en Turquie (jusqu’ici, on connaissait surtout les clichés de Kaloumenos, le photographe du Patriarcat, diffusés en Grèce). On y voit notamment le Zappeion (lycée minoritaire). Il a fallu faire intervenir les chars pour arrêter les émeutes, d’où la présence de tanks sur certaines photos. Le lendemain, l’avenue de Péra / Istiklal Caddesi n’était plus qu’amas de textiles et marchandises, les commerces grecs ayant été particulièrement visés.

Qui est allé voir cette exposition ?

Surtout les “Eduqués” : éditeurs, journalistes, professeurs des écoles minoritaires, avocats. Au même moment, Dilek Güven, historienne germano-turque, publiait un ouvrage à échelle macro montrant la planification de 1955 à partir de ces archives. Les Eduqués reprenaient ce récit :« Nous sommes les derniers survivants d’une nuit tragique, inscrite dans un processus plus long. » C’est ce que j’appelle la mémoire collective de l’oppression.

Qu’en est-il de ceux qui ne sont pas allés à l’exposition ?

Je me suis tournée vers les « Silencieux ». Chaque vendredi, j’allais au monastère des Blachernes (Ayvansaray, près de la Corne d’Or) : office, puis discussions au presbytère pour recruter des entretiens. Je suis aussi passée par les métiers de contact (teinturiers, coiffeurs) et j’ai trouvé une boucherie de porc—la seule d’Istanbul—à Dolapdere, près d’une station-service. C’était un cœur battant de sociabilité rûm ; j’y ai mené de nombreux entretiens dans l’arrière-boutique. Là, le récit diverge de celui des Eduqués. D’abord, silence : « Va voir Vasiliadis, il te dira mieux que moi. » Puis, en face-à-face ou en groupe, la parole se libère :1955 est le point de rupture. À partir de là, on déménage, on quitte les quartiers trop visibles, on se disperse vers des zones mixtes ; ceux qui en ont les moyens partent.

Où vont ceux qui partent ?

Pas uniquement en Grèce. Beaucoup passent par le Pirée, puis prennent des bateaux vers les États-Unis, le Canada, l’Australie, l’Argentine. J’ai croisé une toute petite micro-communauté en France (deux parcours). D’autres sont partis en Allemagne. Dans le livre, je suis la trace de ces « Intrépides ».

Et ceux qui restent ? Peut-on dire qu’ils sont plus modestes ?

Pas forcément. Le lien affectif à Istanbul et au Bosphore pèse énormément. Partir, pour beaucoup, c’est admettre une défaite : reconnaître que la « turcisation »—ou disons la diversification à leur détriment—a gagné. Rester, c’est tenir, au prix de l’invisibilité et des stratégies de survie. C’est pour cela que je dis : rester pour résister. Ils ont surtout misé sur des stratégies d’accommodation : profil bas, invisibilité, évitement. On m’a parfois reproché d’appeler cela « résistance » puisqu’elle n’est ni armée ni frontale. Mais c’est une résistance par la continuité de la vie : non organisée, non revendicatrice, à bas bruit. Je m’appuie ici sur James C. Scott (La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne). Il montre comment des groupes dominés (esclaves, paysans, etc.) développent des « hidden transcripts » c’est-à-dire des discours cachés : des formes de résistance discrètes mais actives. Nous sommes précisément dans ce registre—rien à voir avec une lutte armée (Palestine, PKK, etc.). Pour eux, résister, c’est rester.

Ceux qui sont partis, eux, ont souvent emporté le traumatisme de septembre. Beaucoup ont voulu oublier, certains sont devenus antiturcs ou islamophobes, refusant longtemps de revenir à Istanbul—surtout des jeunes partis autour de 20 ans en 1955. D’autres ont mené un travail de mémoire remarquable : comprendre d’où ils viennent, affronter et dépasser le traumatisme. Athènes devient pour certains un lieu refuge ou de contre-mémoire.

Comment ont-ils été reçus en Grèce ?

Plutôt mal. On les moquait, on les traitait de « graines de Turcs » (turkospori), avec du harcèlement à l’école ; ils devaient sans cesse prouver leur grécité. Contrairement à l’image héroïque qu’ils espéraient, ils arrivent dans une Grèce des années 1950 encore marquée par la guerre civile (terminée en 1949) et une recomposition politique pro-occidentale (soutien américain, britannique, français). On refaçonne Athènes pour en faire le berceau de l’hellénisme : certains marqueurs perçus comme « ottomans » disparaissent, les places sont remodelées.

Face à ce contexte, les Grecs d’Istanbul doivent inventer de nouvelles stratégies : atténuer l’accent, gérer l’héritage culturel turc, s’insérer comme nouveaux arrivants. Ils prennent une revanche par les études, la débrouillardise, l’entrepreneuriat. Quand les expulsés de 1964 arrivent (les ressortissants grecs nés à Istanbul), ils sont accueillis par ceux de 1955, déjà structurés : associations, réseaux d’entraide, insertion professionnelle, inventaires de biens laissés, accès à la sécu, retraites, etc.—autant de choses que l’État grec ne faisait pas vraiment.

Géographiquement, les installations de 1955 se concentrent dans le centre d’Athènes : Abelokipi, place des Amériques, Kolonaki, Sigrou. En 1964, d’autres quartiers se développent : Nea Smyrni, Palaio Faliro (recherche de la vue sur mer, comme un écho à Istanbul). Les arrivants de 55 créent les premières associations ; ceux de 1964 s’appuient dessus.

Dispose-t-on de chiffres pour ceux ayant fui à Athènes en 1955 ?

Non. Aucun recensement officiel précis. On parle parfois d’environ 50 000 aujourd’hui (descendants compris), mais c’est flou : on ne distingue pas Constantinopolitains et Grecs d’Asie Mineure (Smyrne, etc.), ni les vagues 1955 / 1964 / 1974.

Et sur les 79 691 hélénophones d’Istanbul en 1955 : sait-on combien sont partis ?

Non plus. C’est tout l’intérêt de l’enquête qualitative : reconstituer les trajectoires faute de données exhaustives.

Votre travail se concentre donc sur les Constantinopolitains ?

Oui : les Grecs d’Istanbul, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés—car 1955 pose la question cardinale : partir ou rester. Et j’insiste : ils ne se pensent pas comme des victimes passives. En 1955, beaucoup disent : « Assez. Je prends ma vie en main. Je refuse d’attendre la prochaine gifle. » Chaque décision—rester ou partir—est un choix actif.

Dès lors, ils élaborent des stratégies. Rester : trouver un second ancrage, envoyer de l’argent en Grèce, déménager vers des quartiers mixtes, scolariser les enfants ailleurs (écoles américaines, etc.), se fondre parmi les musulmans. Partir : refuser le stigmate collé par certains Grecs de Grèce (“graines de Turcs”), revendiquer une fierté byzantine — « nous sommes les derniers Byzantins ». En somme, 1955 est un point de bascule : on sort de la fatalité, on agit, individuellement—et l’agrégation de ces choix raconte l’histoire collective.

Votre thèse, et donc votre livre découlent d’une enquête multisituée. Pouvez-vous nous dire plus à ce sujet ?

Oui. L’enquête a débuté à Istanbul auprès de ceux qui sont restés. J’ai essayé de comprendre leurs marges de manœuvre. Ensuite, je suis allée en Grèce, parce que j’ai compris que beaucoup étaient partis. Ma question, c’était alors : Qui part ? Qui reste ? Comment part-on ? Avec quelles ressources ? Comment partir sans laisser de traces ? Parce que tout cela s’est fait dans la discrétion la plus totale. Puis j’ai vu qu’il n’y avait pas que Athènes, mais aussi Thessalonique. Je m’y suis rendue également.

Tout mon travail repose donc sur ce triangle : Istanbul – Athènes – Thessalonique.

Thessalonique se trouve dans le nord de la Grèce, c’est la capitale historique des Balkans.

Et contrairement à Athènes, où les Grecs d’Istanbul ont été mal accueillis, à Thessalonique, ils ont été très bien reçus. C’est d’ailleurs révélateur : il n’existe qu’une seule association des Grecs d’Istanbul dans cette ville, ce qui signifie qu’ils ont été intégrés sans heurts.

Peut-on l’expliquer par la sociologie particulière de la ville ?

Oui, Thessalonique est plus petite qu’Athènes, moins peuplée dans les années 1950, mais surtout, elle a toujours accueilli des réfugiés. Des Arméniens, des échangés de populations après 1923, etc. Cette tradition d’accueil fait partie intégrante de son tissu social. Les Grecs d’Istanbul y ont trouvé leur place sans difficulté, et ils en sont très heureux.

Dans la foulée du pogrom, comment ces faits ont-ils été documentés et révélés au monde ?

Dès 1955, certains médias ont couvert les événements. Il y a eu notamment un article dans Paris Match, et plusieurs parutions internationales.

Mais le rôle clé revient à Dimitris Kaloumenos, photographe officiel du patriarche Athénagoras. Il a photographié les émeutes de septembre, avant d’être arrêté. Il a juste eu le temps d’envoyer ses pellicules à un ami correspondant grec en Turquie, qui a réussi à passer la frontière et à diffuser les clichés dans le monde entier. Kaloumenos a ensuite été emprisonné, puis expulsé en janvier 1958.

Installé à Athènes, il a créé un lieu de contre-mémoire en publiant ses photos à compte d’auteur, en finançant lui-même les tirages. Ses images sont essentielles, mais celles issues de la Fondation Tarih Vakfı restent capitales : elles montrent clairement la planification des émeutes par les services secrets.

A-t-on un bilan officiel des victimes ?

On parle de 11 selon les autorités turques à 37 morts selon l’historien Vryonis. Mais au-delà du chiffre, il y a eu surtout des viols massifs, des lynchages, et des profanations de cimetières. Les violences sexuelles, notamment, ont profondément marqué les survivants. Mais il faut aussi dire que des voisins musulmans ont aidé des Grecs à se cacher.

À Yedikule, à Balıklı, dans les quartiers longeant la muraille byzantine, plusieurs Turcs ont pris des familles grecques chez eux ou ont dissuadé les émeutiers. Certains mettaient un drapeau turc à leur fenêtre pour protéger leurs voisins. Le drapeau protégeait — symboliquement et concrètement. Le premier croquis que j’ai réalisé vient d’ailleurs d’un témoin turc, Tayfun, habitant de Bakırköy. Il m’a décrit la rue jonchée de débris le 7 septembre au matin, les tanks devant l’église grecque, et les voisins protégeant les Grecs en prétendant qu’il n’y avait « personne ici, que des musulmans ». Ce dessin résume tout : la violence, mais aussi la solidarité.

À lire également : Vidéo. La chute de Constantinople. Sylvai Gouguenheim