Qassem Soleimani a joué un rôle majeur dans la structure de la république d’Iran. Sa mort en janvier 2020 a permis de célébrer un nouveau martyr, contribuant au renforcement du discours idéologique de l’Iran.

Janvier 2020, l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique, tweete : « Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années […]. Si Dieu le veut, son œuvre et son chemin ne s’arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs ». Une déclaration vengeresse qui vise les meurtriers du commandant des Forces Al-Qods, les unités d’élite des Gardiens de la Révolution Islamique : Qassem Soleimani.

Le 8 février avait lieu à Bagdad le troisième tour de la commission d’enquête conjointe irano-irakienne chargée d’enquêter sur la mort du général Soleimani. Deux ans après son décès, la République islamique entend donc venger définitivement ce qu’elle perçoit comme un assassinat.

Enfant de sa génération

Militaire fanatisé ? Général pragmatique au service de son pays ? Impérialiste iranien ? Avant tout, Qassem Soleimani est un fils de son époque. Il nait en 1957 à Robor, dans le sud-est de l’Iran, au sein d’une famille d’agriculteurs. De cette origine modeste, il semble tirer son caractère réservé, voire secret, mais également travailleur. Après une jeunesse studieuse autant intellectuellement, auprès des religieux chiites, que professionnellement, dans les champs aux côtés de son père, Soleimani rejoint, en 1980, les Gardiens de la révolution. Moins d’un an après la révolution islamique et le retour de l’ayatollah Khamenei au pays, le jeune Qassem, âgé de 22 ans, décide donc de rallier le nouveau corps militaire mis en place par la direction cléricale iranienne naissante, pour défendre la République islamique et en exporter les principes. Fort de ce statut et embrasé d’idéaux révolutionnaires, Soleimani est envoyé dans le nord-ouest du pays pour mettre un terme aux soulèvements indépendantistes kurdes : une première passe d’armes au service de l’unité nationale et territoriale de l’Iran.

À lire également

Géopolitique de l’Iran. Ardavan Amir-Aslani, Gil Mihaely

C’est assurément la guerre Iran-Irak des années 1980 qui va donner toute son aura et son prestige à Qassem Soleimani. Ce conflit, né des ambitions de Saddam Hussein dans le Chatt el Arab, a en effet permis de mettre en valeur le rôle joué par le Corps des Gardiens de la Révolution qui va être déployé pour assurer la défense de la République. Fort de ses succès, Soleimani est promu chef de la 41e division Tharallah, une unité des Gardiens de la Révolution qui opère dans le sud du pays. Sa longue expérience dans la province de Kerman, à la frontière afghane, où il mène la lutte contre le trafic de drogue, lui permet d’exercer le travail sécuritaire et de contribuer à la protection des frontières. En 1998, suprême distinction, il prend la tête de la prestigieuse Force Al-Qods (qui signifie « Jérusalem », ville vers laquelle, selon la hiérarchie militaire iranienne, doivent se diriger les conquêtes de la République), la section spéciale chargée du renseignement et des opérations extérieures de la République : le bras armé du régime, la garde prétorienne et l’assurance-vie du pouvoir en place.

Comme tant d’autres donc, Soleimani a rejoint le soulèvement puis les Pasdarans par idéal. Un fils de son époque, formé au lait de la révolution islamique et du nationalisme historiquement perse, qui va très rapidement se démarquer tant par ses qualités naturelles que par les circonstances géopolitiques en Orient.

Le chef de guerre

À la suite de cette guerre qui coûtera la vie à plusieurs milliers de jeunes Iraniens, que la population baptise comme « martyrs », Qassem Soleimani, en tant que chef des unités d’élite de la République islamique, prend part à de nombreux conflits. Soucieux de défendre l’intégrité territoriale de son pays, il contribue ainsi à la guerre contre les taliban en Afghanistan en épaulant, secrètement, les Américains, et ce, malgré le fait qu’il se battra contre eux lors de la seconde guerre du Golfe en 2003. Victoire importante, elle permet en 2006 au Hezbollah libanais de venir à bout de Tsahal.

C’est sous son patronage que les Gardiens de la Révolution parviennent à former et assister les milices révolutionnaires chiites d’Irak et du Liban, mais également les Houthis yéménites, en guerre contre la coalition occidentale, et le Hamas palestinien. Pour expliciter cette exportation de la révolution iranienne à travers l’Orient, prenons en exemple le cas de l’Irak. Soleimani calque le modèle du Hezbollah libanais sur le théâtre irakien par la création d’une milice à ses ordres, au nom évocateur, « Kattaeb Hezbollah » (Brigades du Parti de Dieu) dont la force Al-Qods se charge de la formation. Par ailleurs, en 2014 et pour contrer l’invasion d’une partie de son territoire par l’État islamique, l’ayatollah irakien Ali Sistani émet une fatwa exigeant le djihad pour le peuple chiite. Sur cette base, Soleimani met en place les Forces de Mobilisation populaire en Irak, tout comme les volontaires du Basij iranien, affiliés aux Gardiens de la Révolution. Comme il l’avait fait en 2003, en aidant à la création de la Brigade Badr, la branche armée du parti politique chiite, le Conseil suprême pour la révolution islamique en Irak, Soleimani s’est donc rapidement porté au secours du « petit frère » irakien dont il connait l’importance géopolitique, en tant que glacis protecteur face à Daesh et aux sunnites du Golfe et en ce que l’Irak appartiendrait à un arc chiite s’étendant du Pakistan au Liban, mais dont il convient toutefois de ne pas surinterpréter l’influence. Il n’en reste pas moins que Soleimani réussit l’exploit d’amorcer un nouvel axe Téhéran-Bagdad, en unissant Arabes et Perses sous l’étendard de la résistance à Daesh.

Ces différentes manœuvres démontrent un Soleimani dévoué aux intérêts de son pays. Conscient que, depuis la fin de la guerre Iran-Irak, son pays serait entouré d’ennemis et a donc besoin d’alliés, il entretient ainsi la présence de la République islamique à Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Une démarche qu’il base sur une déclaration du Guide en 1990, qui rappelle que la mission de la Force Al-Qods était « d’établir des cellules populaires du Hezbollah dans le monde entier ».

Stratège, Soleimani l’est dans la mesure où il permet à la stratégie militaire iranienne d’opérer un tournant, en parallèle de celui que vit le monde dans cette fin de XXe siècle. Il comprend que les confrontations directes n’ont plus lieu d’être et que la guerre asymétrique, hybride et multidimensionnelle, mais également les actions coup de poing, doivent devenir la principale stratégie de la République islamique pour défendre la forteresse iranienne. La guerre en Syrie en est une illustration.

À lire également

Tenter de cerner Soleimani revient aussi à saisir son caractère. Bien que doté d’une nature discrète et plus prompt à l’écoute qu’aux longs discours, il se laisse parfois photographier et filmer, notamment lors du conflit syrien, auprès des combattants iraniens. Proche de ses hommes, on le voit même pleurer les soldats morts au combat.

Mais derrière ce caractère feutré se cache l’homme de guerre. Sa popularité et les succès dont il est l’auteur auraient pu le pousser à entrer en politique. Mais il ne s’en est jamais mêlé, excepté lors du « mouvement vert » de juillet 2009 quand il a signé un avertissement aux manifestants assurant le Guide suprême de son total soutien. Cet exemple démontre la loyauté du soldat au régime, mais également le désir d’un homme de rester à sa place, en servant les intérêts de son pays. Mais ne nous voilons pas la face derrière cette image de guerrier fidèle sans ambitions avérées. Dans une interview en mars 2015 au Washington Post, l’ancien commandant des forces américaines en Irak et en Afghanistan et ex-directeur de la CIA, David Petraeus, rapportait que Soleimani lui aurait confié, en 2008, en pleine offensive des forces irakiennes et de la coalition américaine contre les milices chiites d’Irak : « Général Petraeus, vous devriez avoir conscience que moi, Qassem Soleimani, je contrôle la politique iranienne en Irak, en Syrie, au Liban, à Gaza et en Afghanistan. »

Soleimani, garantie du régime syrien

Début 2011, le guide suprême le promeut major général des Gardiens de la Révolution. Alors que la guerre civile éclate au grand jour en Syrie, et menace le pouvoir en place de Bashar Al-Assad, Qassem Soleimani décide de porter secours à Damas, rempart, selon lui, contre l’expansion de Daesh, moyen également de s’opposer frontalement aux forces sunnites et à leurs alliés occidentaux, et circonstance permettant de tenter de satelliser un peu plus ce pays. En 2012, il participe ainsi à la formation des Forces de Défense nationale, qui réunissent l’ensemble des milices pro-Assad, mais également des Milices populaires qui feront partie intégrante de la reconquête du territoire.

En juillet 2015, alors que le pouvoir à Damas est acculé et court à sa perte, la rencontre entre Soleimani et Vladimir Poutine à Moscou pousse la Russie à se lancer officiellement dans la guerre. À partir de cette date, le major général sera de tous les combats et de bien des victoires. Celles de Tikrit en 2015, Alep en 2016 ou Mossoul en 2017 en sont les principaux exemples. Retenons aussi la bataille d’Al-Qoussayr, en juin 2013, et qui marque un tournant dans la guerre syrienne avec l’intervention massive du Hezbollah, tant elle a été entièrement « orchestrée par Soleimani », comme le rapporte John Maguire, ancien officier de la CIA, au New Yorker en 2013. On le verra même, se hissant sur un véhicule militaire, arrangeant ses troupes ou embrassant paternellement des combattants. Des photos de Soleimani ont été volontairement diffusées dans les médias contrôlés par le pouvoir, une façon de mieux glorifier cette personnalité et de rassembler les Iraniens autour de ce défenseur de la nation. Comme pour magnifier sa victoire en Syrie, Soleimani est par ailleurs le seul à être décoré, en 2019, de la plus haute distinction militaire iranienne après la révolution.

Un nouveau martyr pour la République islamique

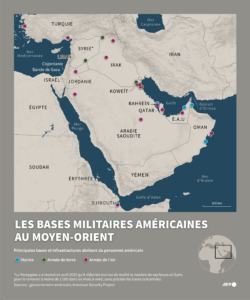

Pour protéger Israël et leurs alliés du Golfe, notamment saoudiens, les États-Unis ont placé l’Iran, depuis 2002, dans « l’Axe du Mal ». Bien qu’isolationniste, Donald Trump ne peut se résoudre à voir Téhéran devenir un pion central du concert des nations et cherche donc à l’acculer, qui plus est, dans un contexte qui ne lui est pas favorable : les manifestations au Liban et en Irak contre l’influence iranienne, le maintien de bases américaines à l’est de l’Euphrate malgré leurs fermetures annoncées, mais surtout la sortie de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien le 8 mai 2018, donc le retour de l’embargo, portent un coup à l’influence de ce pays. Comme pour finir d’enfoncer le clou, Donald Trump décide de frapper au moment où ses sanctions contre Téhéran commencent à porter leurs fruits, en témoigne la flambée des manifestations depuis fin 2019 en Iran.

En avril 2019, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo désigne les Gardiens de la révolution et la Force Al-Qods, donc leur chef, comme des organisations terroristes. À la fin de l’année, tout s’accélère. Le 27 décembre, 36 roquettes tombent sur la base américaine K1 à Kirkouk. Un sous-traitant américain est tué. Le 29 décembre, les États-Unis ripostent en bombardant cinq sites tenus par le Kataeb Hezbollah, tuant au moins 25 miliciens. Le 31 décembre, des milliers de partisans de cette même milice pénètrent dans l’enceinte de l’ambassade des États-Unis à Bagdad. La ligne rouge est franchie. Le 1er janvier 2020, le président Trump menace l’Iran, affirmant tenir le pays pleinement responsable des précédentes attaques.

Deux jours plus tard, alors qu’il venait de rendre visite à Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah et qu’il allait rencontrer le Premier ministre irakien Adel Abdel-Mehdi, Qassem Soleimani est tué à la sortie de l’aéroport de Bagdad par une frappe de drone américain MQ-9 Reaper, ordonnée par le président des États-Unis. Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux de la coalition Hachd al-Chaabi et chef du Kataeb Hezbollah, quatre officiers du Corps des Gardiens de la révolution et quatre autres membres du Hachd trouvent également la mort lors de ce raid. C’est ainsi qu’en Irak, 40 ans après y avoir commencé sa carrière, meurt le général. Tombé en soldat, des mains de l’ennemi suprême, sur la terre sacrée de l’Irak, l’infatigable artisan de la puissance iranienne a péché par son assurance, se croyant intouchable dans un pays qu’il pensait lui être acquis.

Pour Washington, cette frappe obéit à des considérations d’ordres politique et géostratégique. Politique, tout d’abord, car le président Trump étant empêtré dans la procédure d’impeachment, celui-ci se doit de détourner l’attention en rappelant sa stature de chef de guerre, de défenseur des Américains ciblés quelques jours plus tôt et de président qui tient sa promesse de faire plier l’Iran. D’autre part, et comme nous l’avons observé, il s’agit aussi pour les États-Unis de rappeler leur force de frappe face aux Iraniens qui viennent par ailleurs de conduire des manœuvres maritimes en mer d’Oman et dans l’océan Indien, avec les marines russe et chinoise. En effet, la meilleure défense reste encore l’attaque. Washington prouve, une fois de plus, qu’elle peut frapper fort où elle veut et quand elle veut. Et comme pour marquer sa victoire, le président américain dévoile, le 28 janvier, son plan de paix pour le Moyen-Orient : le « deal du siècle ». Il fallait donc que Soleimani meure pour qu’aboutisse ce projet.

Mais à qui profite donc le crime ? Deux ans plus tard, Soleimani semble plus dangereux mort que vivant. L’ex-Premier ministre iranien Adel Abdel-Mehdi a dénoncé un « assassinat ». L’ayatollah appelle à la vengeance. Au Liban, au Yémen, en Irak et, surtout, en Iran, des manifestations ont éclaté et réclament des représailles. Comme pour venger son martyr, Téhéran réplique en envoyant des missiles sur deux bases américaines d’Irak dans l’opération au nom évocateur « Martyr Soleimani ». De son côté, le Parlement irakien, sans les députés kurdes et sunnites, a même demandé le départ des troupes américaines de son territoire. Victoire suprême, deux ans après la mort du général, les conservateurs reprennent le pouvoir à Téhéran et Donald Trump et Benjamin Netanyahou cèdent leurs places. Même mort, Soleimani continue de remporter des succès.

S’il n’est pas certain qu’il était aussi populaire en Iran qu’on ne le prétend, le régime fait de sa mort un symbole d’unité. Dans un contexte politique qui ne lui est guère favorable, Téhéran profite de ce meurtre pour rassembler et réunir autour de lui contre un adversaire commun.

Mais pour les Iraniens, il demeure comme l’architecte de la puissance et de la stabilité iranienne dans une région chaotique, le sauveur face à Daesh. Guerrier tué par la guerre, Soleimani reste donc dans l’imaginaire collectif de son pays comme un héros national, un tacticien et un stratège hors pair, une icône des Pasdarans. Commandant de l’ombre, comme le titre The New Yorker le 23 septembre 2013 dans une de ses biographies, de tous les combats depuis près de 40 ans, il entretient l’image d’un combattant invincible, assassinés par le Grand Satan certes, mais immortel par l’œuvre qui laisse derrière lui. Des centaines de cadres et de soldats formés selon ses principes et à sa manière sauront faire perdurer son inlassable travail de défense des intérêts iraniens et de la Révolution islamique.

Rouage clé du système, il a traversé les mandats présidentiels en s’installant durablement comme un pion indispensable sur l’échiquier militaro-politique. Charismatique et insaisissable, à l’ombre de l’ayatollah, il demeure celui qui a permis de positionner l’Iran comme un acteur fondamental pour les résolutions des conflits régionaux et, tout en sanctuarisant le territoire, de mettre en œuvre une véritable politique d’alliance qui permet réellement à Téhéran d’exister. À noter qu’il négociait un rapprochement saoudo-iranien sur la question yéménite, ce qui aurait pu froisser un président américain désireux d’encelluler Téhéran dans le cadre de sa stratégie de « maximum pressure ». Un fidèle de la géopolitique authentiquement perse en somme.

Mais, et nous retiendrons cette conclusion, Thomas Flichy de Neuville rappelle que « l’assassinat du général Soleimani, se présente comme une occasion inespérée pour le régime de rassembler la population autour d’un nouveau martyr. C’est en effet le culte des martyrs qui fédère les fidèles chiites[1]. » En effet, l’identité du régime révolutionnaire iranien s’était construite par la martyrologie au cours de la guerre contre l’Irak, qui consiste à valoriser la mort, la souffrance et le martyre. En Iran, trois jours d’hommage national sont décrétés par les autorités pour célébrer ce nouveau martyr offert par les États-Unis. Mais même après sa mort, Soleimani entend conserver une place dans l’ombre, au milieu de ses frères d’armes. Comme il le commande dans son testament : « Ma femme, j’ai choisi le lieu de ma tombe dans le cimetière des martyrs à Kerman. […] Que ma tombe soit simple comme celle de mes amis martyrs. Que soit gravée sur la pierre tombale : Le soldat Qassem Soleimani, pas de clichés. »

À écouter également

Podcast – L’Iran face à ses rivaux. Clément Therme

[1] Entretien-La mort du général Soleimani renforcera le régime iranien, 5 janvier 2020, revue Conflits.