Édouard Girard est docteur en philosophie, chercheur associé à HiPhiMo, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les représentations accompagnant ce que serait « l’empire russe » sont souvent associées à la martialité, d’une Russie agressant irrépressiblement ses voisins au long de son histoire. Pourtant, cette dernière serait davantage à comprendre comme l’ultime conséquence d’un dispositif psychologique et politique irréductible à un simple expansionnisme, et dont les racines sont à chercher au plus profond de l’histoire de la Russie, jusqu’à son extériorité byzantine.

En février 2022, François Hollande, invité de la matinale de BFM TV, interrogé au sujet des manœuvres militaires russes à la frontière ukrainienne, déclarait que « [Vladimir Poutine] veut, après l’humiliation de l’Union soviétique, retrouver l’empire[1] ». Cette affirmation conjugue deux lieux communs médiatiquement répandus quant aux questions politiques contemporaines relatives à la Russie : premièrement, elle personnalise à l’extrême les choix politiques de l’exécutif russe, en en faisant la seule conséquence de la volonté du président de la Fédération ; deuxièmement, elle convoque sans plus de précision (on notera l’absence de complément d’objet) la notion « d’empire », comme si ce terme relevait d’une évidence, dispensant d’une définition. Sans doute ces deux truismes ne sont-ils pas totalement infondés : l’exercice du pouvoir en Russie est incontestablement centralisé autour de la personnalité de Vladimir Poutine, et celle-ci conserve une relation aussi complexe que conflictuelle avec les anciennes régions de son empire, l’Ukraine au premier chef.

Cependant, l’usage ininterrompu de la conjonction de ces deux lieux communs en vient-il à effacer ce qui constitue pourtant la spécificité de ce pouvoir russe, et la manière non moins spécifique qu’il a d’être débiteur de cette notion aux contours si flottants : l’empire. Ce dernier mot est trop chargé d’imaginaire politique pour se donner à l’esprit vierge de représentations éparses, car tapissant l’histoire, de Rome aux derniers feux des empires coloniaux européens. À ce titre, il est certainement hasardeux d’essayer de proposer une notion générale et métahistorique de « l’empire » pour espérer y subsumer le « cas » russe. Au contraire, capable, on le verra, d’une étonnante adaptabilité historique, l’acception russe de la notion d’empire requiert de notre part une exploration des origines de la Russie, car elle est, avant même d’être une notion territoriale, une notion temporelle, étant débitrice d’une cosmologie qui va des origines du monde aux espérances eschatologiques. Ce travail préliminaire est plus qu’un prérequis, il constitue la matrice de la manière qu’a la Russie de se rapporter à elle-même à travers l’histoire, et dont les échos sont perceptibles jusqu’à notre temps.

De Constantinople à Moscou

La notion d’empire est certes avant tout une notion romaine. L’imperium renvoie alors tant à l’expression politique de Rome qu’aux limites de l’univers connu. Dès l’époque de Constantin, au moment de la division de l’empire par Dioclétien, la légitimation byzantine de l’exercice du pouvoir se fond dans la foi chrétienne adoptée par le nouvel empereur. Succédané du Christ sur la terre, le rôle de l’empereur devient alors tant politique que religieux, et c’est par sa présence que l’empire peut être sanctifié, c’est-à-dire qu’il peut recevoir continuellement la grâce divine, condition sine qua non de sa pérennité. L’empire est donc ce lieu particulier de la surface de la terre, qui, par ce qu’il est sanctifié par la grâce de Dieu, grâce elle-même rendue possible par l’intercession du basileus, en fait également l’endroit où vivre le plus favorable de la terre pour l’homme soucieux de son salut, dans l’attente eschatologique qu’implique l’entre-deux de l’histoire temporelle.

Cette histoire byzantine semble encore loin de la Russie. Et pourtant, c’est d’elle que la Russie hérita directement son rapport au pouvoir. La Russie, en effet, entra dans sa propre histoire comme une périphérie de cet empire protecteur des chrétiens. Principauté d’abord païenne, fondée autour de Kiev, la « Rous’ » a reçu son baptême de Byzance, comme le relate la Chronique de Nestor rédigée par le moine du même nom vers l’an 1100. Ce récit aux accents pittoresques pour le lecteur contemporain relate rétrospectivement la conversion au christianisme, en 988, du prince de Kiev, Vladimir. Le texte lui-même, acte de l’intégration à la temporalité byzantine de la Rous’. Nestor reprend à son compte le décompte chronologique byzantin selon lequel le monde aurait été créé en 5 508 av. J.-C, et d’où il est possible d’établir clairement la succession des événements jusqu’au règne de l’empereur Michel[2] « où on commence à parler de la Terre rus’[3] ». Fondue dans l’économie byzantine du temps, la Rous’, qui n’est encore qu’une périphérie de l’empire, cherche à trouver sa place dans l’ordre du monde. La chute de Constantinople de 1453 est venue à l’évidence dévaster cet équilibre cosmologique et politique. La théologie politique du christianisme oriental se retrouve face à un paradoxe : comment est-il possible que l’empire universel soit tombé alors même que la fin des temps n’est pas encore advenue ? Deux réponses sont alors recevables :

1) Ou bien Dieu a abandonné le monde à son sort, et ce même monde, abandonné par la grâce, ne peut que retourner à l’état de désert.

2) Ou bien, le monde n’a pas été abandonné par Dieu, et l’empire doit subsister pour offrir aux chrétiens la protection sanctifiée dont ils ont besoin dans l’attente de la fin des temps.

Cette interrogation extrême donna lieu à la doctrine dite du « royaume errant », selon l’expression rapportée par Vassili Zenkovsky, laquelle constitue une tentative de réponse par l’affirmative à la problématique selon laquelle la grâce de Dieu n’avait pas abandonné le monde et donc l’existence de l’empire devait persister. C’est Ivan le Terrible qui matérialisera politiquement cette deuxième réponse, en se faisant sacrer « tsar de toutes les Rous’ » en 1547, dans une filiation directe et revendiquée avec le « basileus chef des Romains ». L’empire poursuit ainsi son existence terrestre, auréolant le nouvel empereur de la gloire byzantine perdue durant un siècle. Ivan IV réalisait ainsi la célèbre prophétie de « Moscou troisième Rome » qu’exprimait le moine Philotée de Pskov au prince Vassili III de Moscou dans une lettre de 1508 :

« Sachez, vous, homme pieux et serviteur du Christ, que tous les empires chrétiens ont pris fin, et qu’ils se trouvent maintenant réunis sous un Empire, sous notre gouvernement, selon les livres prophétiques, et il s’agit de l’Empire romain : deux Rome sont tombées, une troisième s’est levée, il n’y en aura pas de quatrième. À de nombreuses reprises, l’apôtre Paul mentionne Rome dans ses épitres, et il y est dit : “Rome est le monde tout entier”[4]. »

L’histoire du monde semblait comme retrouver son propre équilibre, en l’attente nécessaire de la fin des temps. Les succès militaires remportés par le tout jeune empire de Russie venant consacrer « l’élection » par Dieu du nouvel empereur, succédané transitoire du Christ dans le monde. La Russie se concevait dès lors à ses propres yeux comme le centre du monde chrétien, et le seul lieu de la terre effectivement sanctifié, par qui la Parousie devenait possible. La périphérie de l’empire de Constantinople qu’avait été la Russie en devenait le centre, et devenait par cela même habilitée à se comporter avec ses nouvelles périphéries comme Byzance s’était comportée avec elles, et pour le salut de ces mêmes périphéries. C’est ce qui justifiera encore que la Moscovie vienne progressivement dominer les anciennes « Rous’ », dont celle de Kiev, intégration qui fut actée par le traité de Pereïaslav, en 1654, signé entre Pierre le Grand et l’hetman Bohdan Khmelnytsky. La conquête militaire de l’est sibérien comme l’annexion des principautés voisines vers l’ouest étaient alors teintées de sainteté, et tenaient une place dans l’économie du salut du monde.

À lire également

Cartes : les trois allers et retours de la Russie à l’ouest

Crises du temps, crises de la terre

Pourtant, même après la proclamation de l’empire par Ivan le Terrible, le problème de l’authenticité de celui-ci ne fut pas véritablement résolu. D’une manière générale, on peut dire que les crises politiques intérieures majeures vécues par l’empire russe au cours de son histoire sont liées, précisément, à la remise en question de son caractère irremplaçable, de son universalité et de sa sainteté. L’exemple le plus caractéristique en est probablement la crise du raskol[5] de 1666, crise durant laquelle le moine Avvakoum prit la tête d’une révolte contre les réformes liturgiques du patriarche Nikon. Ces dernières réformes furent perçues par les insurgés comme une corruption fondamentale de la mission de l’Église. Le cœur sacré de l’empire était gouverné par les forces du mal, et le monde ne pouvait que retourner à l’état de désert, comme le restitue Grigori Florovsky :

« [Pour les raskolniki] L’histoire touchait à sa fin. Plus précisément, l’histoire sacrée était arrivée à son terme : elle avait cessé d’être sacrée, elle était privée de la grâce. Dorénavant le monde semblait vide, abandonné, comme oublié de Dieu, et il le resterait ; on serait contraint de se retirer au désert : le mal avait établi son triomphe sur l’histoire. La vérité s’était retirée dans les cieux lumineux. L’Empire Sacré [la Russie] était devenu un royaume de l’Antéchrist[6]. »

La Russie, parce qu’elle est l’empire sanctifié, n’a pas d’alter ego, ne peut pas connaître d’alternative possible à son existence, ni pour elle ni pour le reste du monde. Qu’elle ne soit plus ou qu’elle ne soit plus sanctifiée (ce qui est peu ou prou la même chose) constitue une perte apocalyptique pour le monde entier. L’angoisse de la catastrophe eschatologique autant que l’irremplaçabilité de l’empire constituent les deux faces de l’unique pièce du pouvoir impérial russe. À ce titre, la sédition russe, dont les raskolniki constituent une illustration éclatante, prend par cela même une teinture étonnamment « patriotique », en cela qu’elle semble toujours préoccupée précisément par la conservation du statut exceptionnel et irremplaçable de la Russie par rapport au reste du monde.

C’est très exactement dans cette ambivalence qu’émergea l’intelligentsia, nouvelle classe essentiellement issue de la dvorianstvo, l’ancienne aristocratie d’intendance de l’empire. La nouvelle donne politique européenne issue de la victoire du tsar Alexandre sur Napoléon a précipité la Russie dans une modernité historique qui lui était étrangère, bouleversant par cela même l’équilibre temporel et politique sur lequel elle reposait, essentiellement caractérisé par l’attente eschatologique et la sanctification de la terre russe. Il existe un lien direct et immédiat entre les officiers de l’armée russe ayant fréquenté les salons parisiens en 1815 et la révolte décabriste de 1825, les insurgés étant tous non pas « de vulgaires brutes révolutionnaires, mais les meilleurs, les plus nobles représentants de la jeune Russie[7] ». Ils avaient ramené avec eux les idées de la Révolution française, et le projet de constitution d’un Nikita Mouraviev était une sorte de pastiche du verbe de Sieyès, tant dans le style que dans les idées. À la même époque, Belinski, Bakounine, Tchaadaev, Herzen, tous les grands noms de la nouvelle intelligentsia, observaient avec désespoir la réalité sociale de la Russie, pays du knout et de l’injustice. Aucun d’entre eux n’était favorable au très conservateur Nicolas Ier, et aucun d’entre eux n’était un thuriféraire de l’empire (bon nombre étaient athées). Et pourtant, la virulence avec laquelle ils fustigeaient l’injustice sociale et le servage constituait sans doute la marque la plus perceptible de la persévérance de l’idée selon laquelle l’empire ne pouvait pas ne pas être le lieu le plus exceptionnel de la terre. La pureté morale se substituait à la sainteté. Comment en effet la Russie pouvait-elle être ce lieu extraordinaire alors que partout sévissaient l’injustice et l’esclavage ? Telle est en somme la manière qu’avait l’intelligentsia de questionner la condition de la Russie.

Le monde moderne et sécularisé de l’Europe occidentale brutalisait la vie russe, monde des mutations lentes, enserrée dans son rapport à l’éternité hérité de Byzance. Mais a-t-il détruit par cela même les espérances maximales qu’impliquait l’empire ? Nullement. Les teintures messianiques des textes théoriques de Lénine en sont peut-être l’un des témoignages les plus tangibles. Loin de se résoudre à de vagues espérances, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie devait produire la doctrine révolutionnaire accompagnant l’horizon nécessaire à l’œuvre dans l’histoire : la révolution socialiste mondiale. Il est à cet égard caractéristique de souligner que Lénine fit une interprétation très particulière de la philosophie de Hegel et de Marx, précisément en les comprenant en un sens eschatologique. Or ni Hegel ni Marx ne se sont préoccupés de la « fin de l’histoire », si l’on entend sous ce vocable l’idée de point final et définitif de l’histoire, là où Lénine théorisait l’anticipation d’un avenir politique radieux, radicalement vierge de conflictualité, et ce pour toujours. Sans doute à ce titre restait-il à ses dépens débiteurs d’un legs historique profond qu’il déclarait pourtant abhorrer.

En ce sens, l’empire russe dispose par son existence davantage qu’un simple régime politique. Il est un fait psychologique total, capable d’étonnantes mutations. La grandeur martiale comme le messianisme socialiste se substituent aisément à la sanctification de la terre dans l’attente de la Parousie, tant que l’empire reste universel et irremplaçable. Bien plus plastique qu’il n’y paraît, l’empire sait s’adapter aux exigences morales et politiques de son temps et sa réalité se décline de manière protéiforme à travers l’histoire.

La guerre, pour des siècles et des siècles ?

Comment, à la lumière de ce qui a été dit jusqu’ici, comprendre l’impérialisme russe actuel ? La guerre qui sévit en Ukraine porte à l’évidence une marque qui excède tant le cadre géopolitique actuel que la psychologie personnelle de Vladimir Poutine. Ces deux derniers éléments ne sont certes pas à négliger, mais ils sont insuffisants pour comprendre cette situation. La Russie est certes un empire, selon les termes que nous avons tâché d’exposer, et elle peinera toujours à se concevoir autrement que comme tel. Le pouvoir actuel a fait feu de tout bois pour constituer, au fil des années 2000, une idéologie forte et stable, dans un syncrétisme impossible entre nostalgie byzantine et martialité soviétique, entretenant, par un délicat jeu d’équilibriste, tant la mémoire de la grande guerre patriotique que le jusque-boutisme des Blancs durant la guerre civile[8]. Recouvrer une place géopolitique de choix se couplait à la restauration du statut exceptionnel de la Russie dans l’histoire du monde. L’histoire longue de ses représentations impériales a durablement imprégné la conscience russe, jusqu’à rendre difficilement concevable qu’il soit possible de quitter l’empire. Comment en effet quitter l’entité politique universelle et éternelle par excellence ? L’idéologie de l’empire russe d’Ivan le Terrible n’est certes pas celle de la Fédération de Russie de Vladimir Poutine, et il y a peu à croire que ce dernier convoque le retour du Christ pour justifier son « opération militaire spéciale ». Pourtant, chahutée à de nombreuses reprises par le cours de l’histoire, l’idée impériale a survécu, et la forme chimérique qu’il présente aujourd’hui n’acte pas de sa disparition, mais au contraire de sa faculté d’adaptation. On ne peut pas quitter l’empire parce qu’on ne peut pas même désirer le quitter alors que le temps n’est pas accompli. Ou comme le dit la blague russe, qui prend aujourd’hui une résonnance particulière : « Le poulet n’est pas un oiseau, l’Ukraine n’est pas l’étranger. »

[1] BFM TV, matinale, 21 février 2022.

[2] Michel III, dit « l’ivrogne » (840-867), empereur de 842 à sa mort.

[3] Nestor, Chronique de Nestor, Naissance des mondes russes, Éditions Anacharsis, trad. Jean-Pierre Arrignon, 2008.

[4] Philotée de Pskov, Message du vieux Philotée in Bibliothèque de la littérature de la Vieille Russie, t 9, Naouka, Saint-Pétersbourg, 2000, trad. originale.

[5] Terme russe signifiant « schisme ». Les lecteurs de Dostoïevski y auront reconnu le radical du nom du personnage de Raskolnikov dans Crime et châtiment.

[6] Grigori Florovsky, les Voies de la théologie russe, L’Âge d’homme, Lausanne, trad. Jean-Louis Palierne, 2001 p. 92.

[7] Henry Troyat, Nicolas Ier, Perrin, 2000, p. 65.

[8] Le film L’Amiral d’Andreï Kravtchouk, sorti en 2008, est une superproduction retraçant la vie de l’amiral Koltchak, chef du contre-gouvernement d’Omsk durant la guerre civile russe. Le film fut un immense succès au box-office en Russie.

À lire également

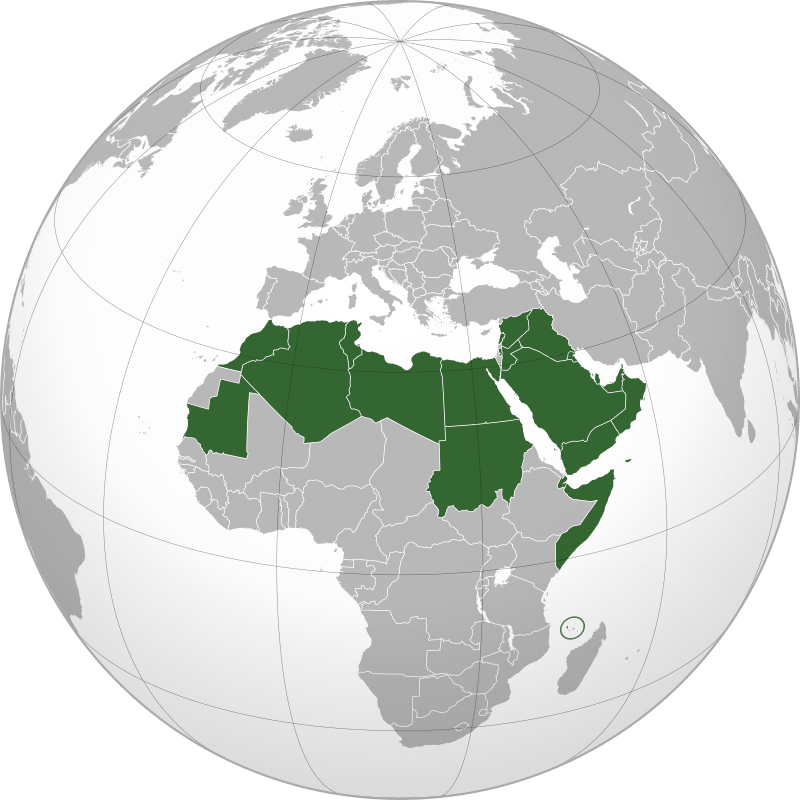

L’Eurasie. Continent, empire, idéologie ou projet, de Michel Bruneau