Le pavillon de complaisance se caractérise par une absence de lien de l’État où est immatriculé un navire avec son propriétaire, son armateur, ou encore sa zone d’exploitation. Droit plus souple, notamment en matière sociale, fiscalité avantageuse, tels sont les ressorts qui incitent à y avoir recours.

Au xixe siècle, alors que la vapeur entraîne un développement rapide du transport maritime, le pavillon de complaisance n’est pas encore de mise, même si des prémices existent. Le nombre réduit d’États sur la planète et la puissance des empires limitent alors cette possibilité. Le premier pavillon de complaisance moderne, le Panama, ne devient une réalité qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il profite alors essentiellement à des armateurs américains. À l’époque de la prohibition, il permet aussi d’embarquer des passagers qui peuvent profiter de leur croisière pour consommer impunément de l’alcool. Mais ce n’est qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le phénomène devient massif, lorsque la flotte ayant servi à la logistique des opérations militaires américaines[1] est transférée à des armateurs privés. Les pavillons de complaisance permettent alors de conserver des coûts faibles dans un monde en reconstruction.

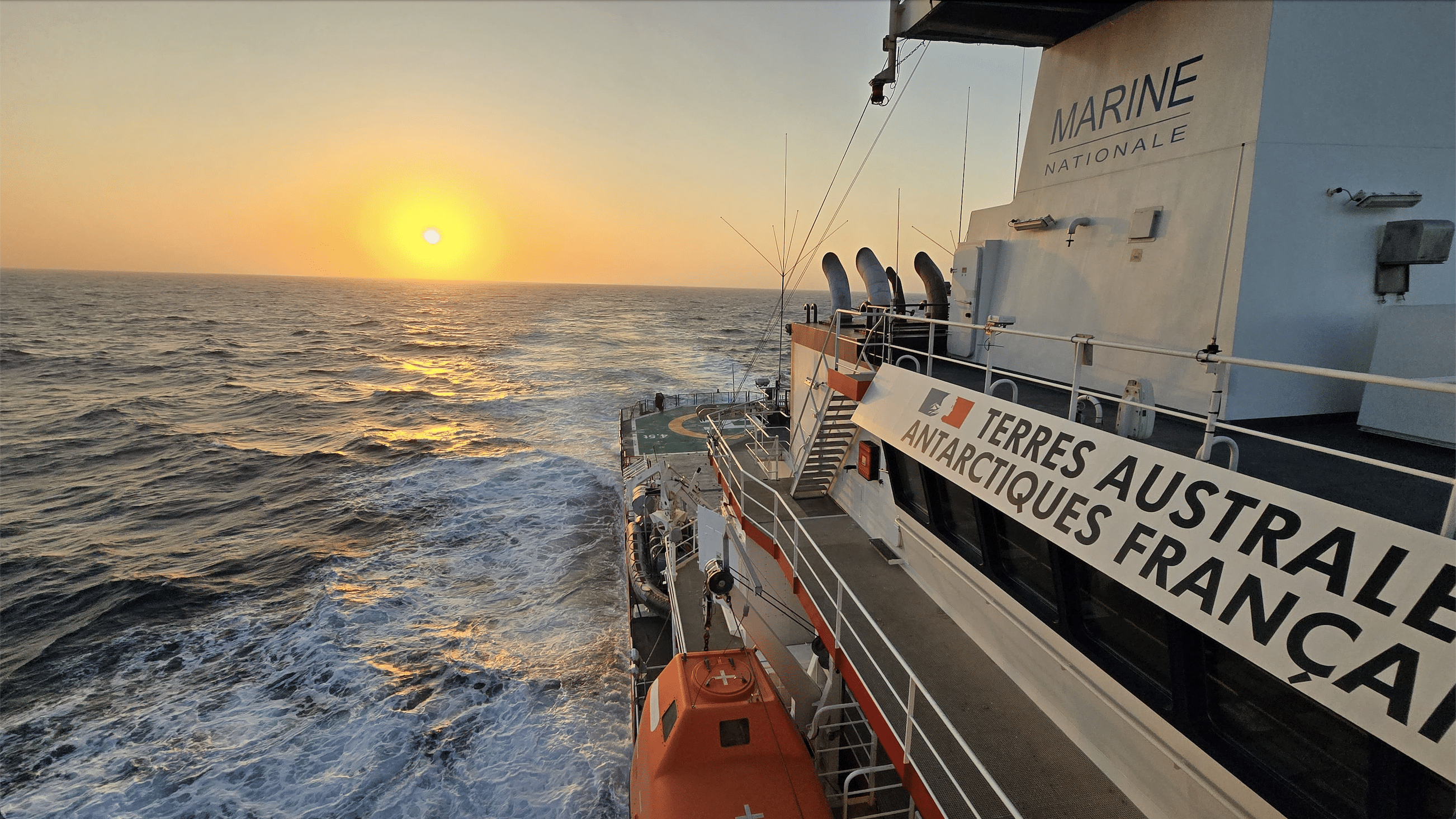

À partir des années 1980, la compétition entre pavillons s’accroît. La décolonisation a en effet créé de nombreux États, qui ne sont pas toujours bien dotés en ressources, et pour qui la vente d’immatriculations de navires constitue une opportunité intéressante. Par ailleurs, les pays développés, souvent à la peine avec leur pavillon national, créent des pavillons bis reprenant les principales caractéristiques qui font la compétitivité de la libre immatriculation, la possibilité d’employer des marins étrangers étant la plus marquante. La France n’échappe pas à ce mouvement avec l’apparition du registre des îles Kerguelen en 1987, devenu RIF (Registre international français) en 2005. Cet exemple pointe la puissance de ce mouvement : d’un côté, les anciennes colonies devenues indépendantes créent leur propre pavillon, de l’autre, les anciens colonisateurs utilisent les derniers confettis d’empire dont ils disposent pour créer leur registre bis. Outre le cas de la France, qui immatricule également des paquebots à Wallis-et-Futuna, le champion toutes catégories est le Royaume-Uni avec l’île de Man, Gibraltar, les Bermudes et les îles Caïmans, auxquels il faut ajouter les registres spéciaux pour les yachts.

Si les critiques apparaissent dès les années 1960 à la suite de différentes catastrophes maritimes, c’est au tournant de l’an 2000 que les pavillons de complaisance se retrouvent véritablement sur la sellette, notamment à cause des marées noires de l’Erika (1999) et du Prestige (2002). Ces événements conduisent l’Union européenne à prendre une série de mesures connues sous le nom de « Paquets Erika », qui constituent la partie visible d’un mouvement généralisé de lutte contre les « bateaux-poubelles ». Il s’ensuit alors des mutations profondes du transport maritime et des pavillons associés. D’un côté, la qualité s’améliore, mais de l’autre, l’effort d’inspection repose essentiellement sur les États côtiers plutôt que sur les États du pavillon, qui sont les premiers bénéficiaires du système.

Segmentation du marché des pavillons

Ainsi, à partir de 2010, on constate une segmentation assez nette du marché des pavillons de complaisance. D’un côté des pavillons de libre immatriculation, dont la qualité n’est plus seulement la réponse aux injonctions des États côtiers, mais aussi et surtout un argument de vente. Un certain nombre de ces registres caracolent en tête des classements établis par les memoranda d’entente pour l’inspection de navires[2], dépassant parfois les pavillons traditionnels selon les années, comme les Bahamas, les îles Marshall ou Singapour. De l’autre côté, on continue de trouver des pavillons véritablement complaisants, qui se retrouvent fréquemment mis à l’index, que ce soit en raison de la qualité de leurs navires ou à cause des affaires dans lesquelles ils se retrouvent impliqués. Toutefois, leur nombre, ainsi que la flotte qu’ils immatriculent, se sont nettement réduits, au point qu’on puisse y voir l’incarnation d’une certaine marginalité, dans tous les sens du terme.

Ici, l’exploitation de navires souvent anciens, maintenus en dessous des standards internationaux, ne permet pas l’accès aux grands pavillons, même de libre immatriculation, qui n’acceptent pas toujours n’importe qui. Ceux abonnés aux listes noires des memoranda d’entente sur le contrôle des navires se révèlent alors très accueillants pour les armateurs, même s’ils attirent souvent une certaine défiance des autorités de contrôle.

Mais cette liberté totale, associée au secret des affaires, laisse libre cours à bien d’autres dérives. L’intérêt spécifique de tels pavillons est bien sûr évident pour contourner les embargos. Russie, Iran, Syrie, Corée du Nord, tous ont eu recours à des navires sous pavillon de complaisance pour passer entre les mailles du filet. Il en est de même pour les différentes activités criminelles, que ce soit le trafic de drogue, de migrants, la pêche illégale ou encore la contrebande de carburant, la liste n’étant pas exhaustive. Pour les trafics, en plus d’éviter les contrôles de la part d’un pavillon défaillant, il y a souvent l’opportunité d’acheter un navire en fin de vie à un prix modique, qui pourra être sacrifié une fois l’expédition maritime menée à bien. Quant auxdits navires en fin de vie, puisqu’il en est question, ils donnent lieu à un autre business juteux qui affectionne ce type de registre : le convoyage des navires vers les chantiers de démolition dans le sous-continent indien ou en Turquie. Dans ce dernier cas, il y a un vrai marché concurrentiel entre pavillons, dont les leaders sont Saint-Christophe-et-Niévès, les Comores et les Palaos.

Concurrence entre les pavillons

Ces pavillons ont d’autres caractéristiques. Parmi celles-ci, il y a un certain renouvellement permanent. Plusieurs d’entre eux ont mis la clef sous la porte ces dernières années, souvent parce que l’État concerné préfère arrêter les frais devant le discrédit de son registre, ou alors lorsqu’il dénonce une usurpation. À l’inverse, beaucoup de pavillons peuplant les listes noires sont des créations récentes. Par exemple, Palaos, qui s’est frayé une place significative, n’immatricule des navires que depuis 2010. Parfois, ce sont les navires qui renouvellent leur immatriculation en permanence. Cela a plusieurs intérêts : on brouille les pistes, on reçoit des certificats provisoires qui ne nécessitent pas d’inspection, voire, on échappe à un éventuel bannissement du navire lorsque le pavillon est trop récent et ne peut encore être classé sur liste noire s’il y a lieu.

Du reste, il est fréquent que le contrôle de ces pavillons échappe à l’État même au nom duquel il est délivré. Le système du pavillon privé, géré par une société délégataire, n’est pas leur apanage, mais présente un risque de dérive certain. D’une façon générale, cet écosystème constitue de façon évidente l’une de ces zones grises caractéristiques du monde post-guerre froide.

Mais même avec ce revers de la médaille, le pavillon de complaisance ne devrait pas être remis en cause, la convention de la Cnuced de 1986 sur l’immatriculation des navires qui devait créer une obligation de « lien substantiel » entre le pavillon et l’armateur étant restée lettre morte. D’ailleurs, de nombreuses puissances maritimes ont « leur » pavillon de complaisance[3], et même celles qui l’ont critiqué ont fini par s’y plier. Sur mer, le droit anglo-saxon a durablement gagné la bataille du droit à travers lui.

Ouvrir un pavillon de complaisance, comment ça marche ?

Les pavillons abonnés aux listes noires sont souvent gérés par des sociétés privées. Le procédé est relativement fréquent, mais ne pose pas systématiquement un problème : ainsi, derrière le pavillon du Liberia, on trouve une société basée en Virginie, mais la qualité des navires qui y sont immatriculés est, en général, raisonnable. En revanche, la gestion peut être beaucoup plus chaotique dans certains cas. La qualité de certains délégataires laisse parfois à désirer. Ainsi, les Comores en ont changé plusieurs fois, mécontents de la qualité de la prestation. En s’intéressant de plus près au pavillon du Belize, on s’aperçoit qu’un de ses délégataires, la société ukrainienne Marine Safety Management, est également un armateur, dont la flotte, essentiellement immatriculée aux Comores, est fréquemment sujette à des détentions pour cause de non-respect des conventions internationales sur la sécurité et la prévention de la pollution.

Parfois, les délégataires prennent des libertés. Il arrive ainsi que des immatriculations soient délivrées à l’insu de l’État au nom duquel elles sont faites. La Micronésie et la République démocratique du Congo en ont été les principales victimes, dans un contexte où une forte demande d’immatriculation était apparue avec la disparition du registre cambodgien. Le pavillon de l’île de Nauru s’est également retrouvé copié peu de temps après l’entrée du pays à l’Organisation maritime internationale, qui lui ouvrait la possibilité d’immatriculer des navires.

En outre, même en bonne et due forme, les contrats liant l’État du pavillon à son délégataire sont souvent léonins et manquent de transparence, du moins, c’est ce que constate Interpol, dans sa publication Chasing Red Herrings.

Ce milieu constitue ainsi une véritable face noire de la mondialisation du transport maritime, où tous les coups sont permis. Le revers de la médaille d’un transport maritime en croissance permanente ?

Notes

[1] Le Liberty Ship étant le type de navire le plus connu de cette flotte.

[2] Accord régional entre pays pour permettre un effort coordonné d’inspection des navires étrangers et lutter contre le dumping. Les deux plus importants sont ceux de Paris (Europe et Atlantique nord) et de Tokyo (océan Pacifique).

[3] Le cas illustrant le mieux cet état de fait est celui d’Antigua-et-Barbuda qui est essentiellement utilisé par des compagnies allemandes.

Article paru dans le numéro 23. La guerre du droit.