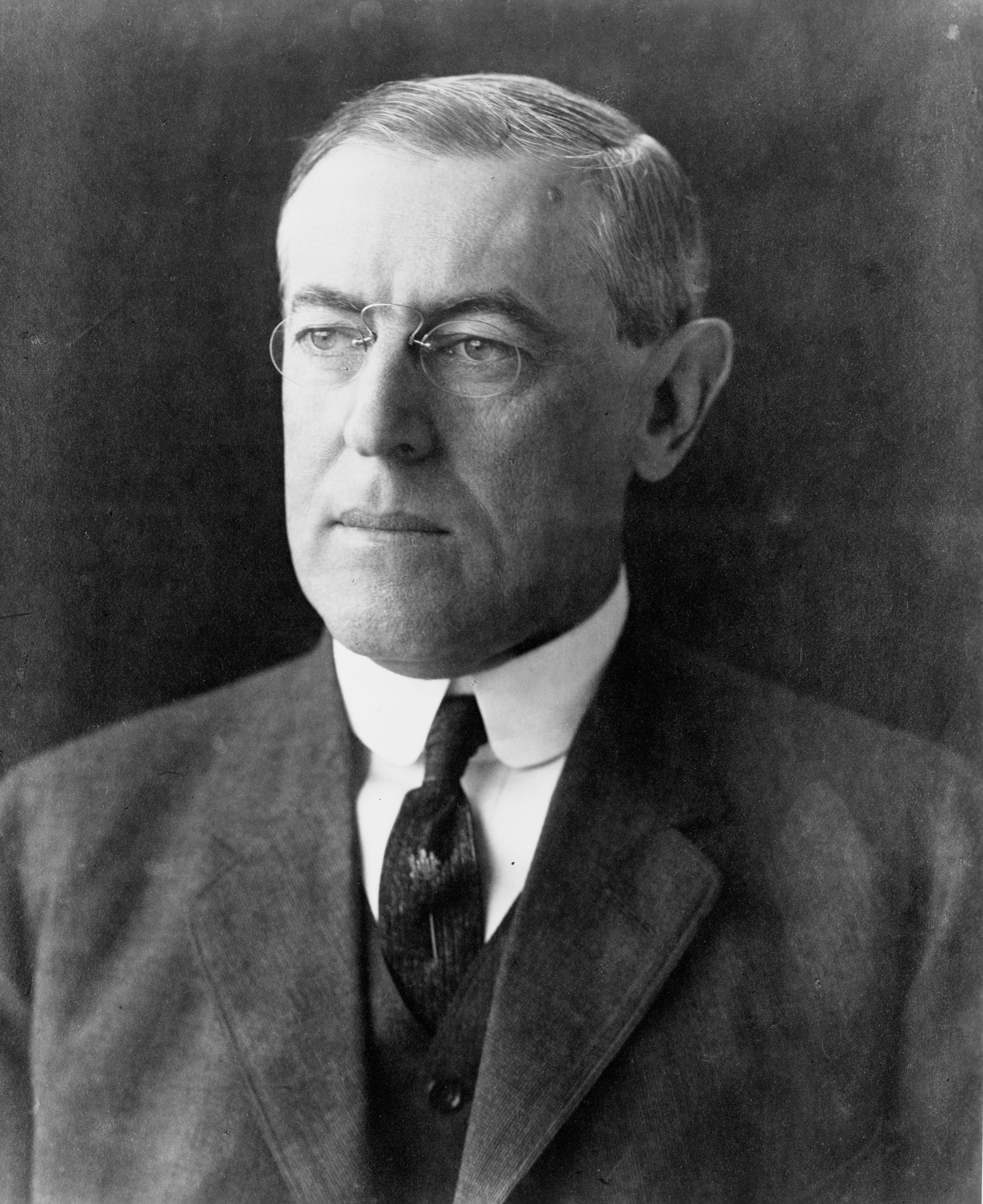

Dans un essai paru à Londres en 1919, le géographe Halford Mackinder lançait un avertissement aux vainqueurs de la guerre. Pour louables qu’ils soient, les idéaux libéraux alors promus par le président américain Woodrow Wilson ne sauraient à eux seuls garantir une paix durable. Pire, ils pourraient bien contenir les germes de guerres à venir.

En 1919, deux éminents universitaires britanniques, l’économiste John Maynard Keynes (1883-1946) et le géographe Halford Mackinder (1861-1947), publient simultanément deux ouvrages en prise avec l’actualité la plus brûlante. Ils y expriment, chacun selon son domaine de spécialité, leurs doutes quant à la pertinence du traité de paix en passe d’être conclu à Versailles par les vainqueurs de l’Allemagne et de ses alliés. Si Les Conséquences économiques de la paix, dans lequel Keynes s’inquiète du montant excessif des indemnités réclamées à l’Allemagne, rencontre immédiatement un immense écho, Les Idéaux démocratiques et la réalité du géographe d’Oxford ne trouve qu’un lectorat restreint. Pourtant il apparaîtra bientôt comme prophétique, au point d’être réédité aux États-Unis en pleine Seconde Guerre mondiale.

Contre l’idéalisme wilsonien

De ce livre majeur, on ne retient généralement que les développements autour de la notion de heartland qui s’inscrivaient dans le prolongement de la célèbre conférence donnée en 1904 par Mackinder à propos du « pivot géographique de l’histoire ». Mais l’ouvrage de Mackinder est aussi l’un des premiers jalons dans l’histoire des approches réalistes des relations internationales, précisément en ce qu’il entendait démontrer, comme son titre l’indique explicitement, que les « idéaux démocratiques » se devaient pour avoir quelque chance de triompher d’être contrebalancés par la prise en compte de « la réalité » géographique.

Une précaution selon lui négligée par les négociateurs de Versailles, ce qui obérait les chances de réussite de la paix et de la Société des nations à laquelle ils prétendaient donner naissance. Car les guerres ne tombent pas du ciel. Elles sont les conséquences plus ou moins directes « de l’inégal développement (growth) des nations » qui lui-même résulte de « l’inégale répartition de la fertilité et des opportunités stratégiques » à la surface de la terre.

C’est pourquoi avertissait-il, le projet d’une Société des Nations « capable de prévenir la guerre dans le futur », aussi louable soit-il, ne pouvait espérer parvenir à ses fins qu’à la condition de « reconnaître ces réalités géographiques et de prendre des mesures pour contrer leur influence », ce qui n’était selon lui malheureusement pas le cas. Plutôt que des 14 points du président Wilson, c’était plutôt de bonnes cartes du type de celles dont il parsemait son ouvrage qu’auraient eu besoin les diplomates à Versailles attablés pour redessiner les contours d’un monde plus sûr.

A lire aussi : Livre – Une histoire mondiale de la paix

Les Nations peuvent-elles vivre en société ?

La faiblesse de l’idéalisme wilsonien tient selon Mackinder au fait qu’il ne repose que sur des principes qui s’avèrent à l’épreuve des faits inadaptés aux réalités auxquelles on prétend les appliquer et qui ne peuvent en conséquence que déboucher sur de cuisants échecs.

Ainsi, l’idée même d’une Société des Nations telle que théorisée par Wilson se fonde-t-elle sur le présupposé que les Nations peuvent être assimilées à des hommes, et qu’elles pourraient en conséquence vivre comme eux en « société ». Or, fait remarquer Mackinder, si les hommes peuvent vivre en société, c’est-à-dire dans une situation de paix où les plus faibles se voient protégés par l’État de la rapacité des plus forts, la chose est difficilement transposable à l’échelle des nations, tout simplement parce que cela supposerait l’existence d’un gouvernement mondial, d’une structure capable de faire la police entre les États comme le fait chaque État entre ses citoyens. Or une telle perspective est, selon Mackinder, non seulement difficile à concrétiser, mais surtout lourde de danger car un tel gouvernement mondial pourrait aisément devenir un instrument de domination planétaire au service de la superpuissance qui parviendrait à en prendre le contrôle : « Pouvons-nous établir une telle puissance mondiale suffisamment forte pour faire respecter la loi entre grands et petits États, sans pour autant qu’elle ne débouche sur une tyrannie mondiale ? » interroge Mackinder avec anxiété.

Dans les années 1930, le juriste allemand Carl Schmitt (1888-1985), grand lecteur de Mackinder qu’il cite avec déférence parmi les sources d’inspiration de son opus magnum, Le Nomos de la Terre (1950), développera cette idée de tyrannie mondiale dont son pays serait la victime dans sa dénonciation des méfaits de la « ligue de Genève », ainsi qu’il désignait péjorativement la SDN.

À la notion de « société des nations », Mackinder préfère la moins novatrice mais selon lui beaucoup plus efficace idée d’« équilibre des puissances » (balance of powers). Ainsi, pour prévenir le choc potentiel entre puissance germanique et puissance russe, mieux vaut compter sur l’établissement de solides États-tampons que sur un arbitrage de la SDN : « Nous devons envisager nos vastes problèmes comme des businessmen en proie à la réalité de la croissance et des opportunités, et non pas simplement comme des légistes définissant des droits et des recours in abstracto. »

Les deux idéalismes

Le plaidoyer réaliste de Mackinder ne doit pas pour autant amener à ne voir en lui qu’un opposant absolu à toute forme d’idéalisme. Les idéalistes, dit-il, sont « le sel de la Terre » qui permettent à la société d’évoluer et à la civilisation de progresser. Il ne s’agit donc pas de les condamner par principe. Mais il convient, selon le député conservateur farouchement anticommuniste qu’est Mackinder, de distinguer deux types d’idéalisme qui correspondent à deux époques historiques distinctes. Aux idéalismes anciens (older idealisms) que sont par exemple le bouddhisme ou le stoïcisme, il oppose l’« idéalisme démocratique moderne » inspirateur des révolutions américaine, française et plus récemment bolchevique. Alors que les premiers relèvent d’une époque où la nature rappelait régulièrement à l’homme sa supériorité par le biais des famines, par exemple, les seconds émergent après que l’homme eut présomptueusement prétendu se rendre maître et possesseur de la nature.

Alors que les idéalismes anciens se caractérisaient par une forme d’humilité raisonnable liée à la conscience de la précarité de l’humaine condition, l’idéalisme démocratique moderne exalte au contraire l’individu et ses droits sans tenir compte des limites que la nature lui impose. C’est contre les excès de cet hybris idéaliste moderne que Mackinder se dresse, non pour rejeter par principe les idéaux qu’il promeut, mais pour insister sur le fait qu’ils n’ont aucune chance d’aboutir concrètement sans prendre en compte les réalités naturelles, en l’occurrence géographiques, qui les conditionnent pour partie.

Les paroles et les actes

En guise de conclusion à son plaidoyer et pour mieux illustrer l’importance toute relative, selon lui, des idéaux dans la conduite des affaires internationales, il rapportait un « incident » dont le Quai d’Orsay fut le théâtre le 25 janvier 1919.

Lors des discussions relatives à la composition du futur Conseil appelé à diriger la Société des Nations, le représentant canadien eut l’outrecuidance de demander en vertu de quel principe les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon occuperaient cinq des dix sièges du Conseil, laissant les autres nations se partager les cinq places restantes. Ce à quoi Clemenceau répondit d’un ton péremptoire que « les grandes puissances avaient perdu douze millions d’hommes sur les champs de bataille, qu’elles pouvaient donc décider seules du futur du monde, mais que, inspirées d’idées nouvelles, elles avaient généreusement invité les petites puissances à coopérer avec elles ». Et Mackinder de conclure : « Ainsi, l’ordre du monde demeure toujours régi par la force malgré les prétentions juridiques à une égalité entre les États souverains ».