Les Latino-Américains sont de plus en plus présents en Espagne. Leur vote est convoité par l’ensemble des partis qui espèrent capter ce nouvel électorat.

Article paru dans le no56 – Trump renverse la table

Le 1er septembre 2024, une phrase prononcée par la présidente régionale madrilène, Isabel Díaz Ayuso (Parti populaire, droite classique), fait le tour des médias espagnols et suscite l’indignation de ses adversaires de gauche. En pleine polémique sur les vagues migratoires qui touchent notre voisin ibérique, la dirigeante de la Communauté de Madrid déclare en effet que les Latino-Américains installés en Espagne ne sont pas réellement des immigrés. À son sens, puisqu’ils partagent une langue, une culture, une histoire et un arrière-plan religieux avec les autres Espagnols, ils s’intègrent plus facilement que les personnes provenant d’Afrique et du monde arabo-musulman.

La question migratoire au cœur du débat

Un tel discours n’est pas isolé, que ce soit au sein de son parti ou de toute une frange de la société espagnole. La capitale de l’Espagne, qui se conçoit comme la « Miami de l’Europe », est très marquée depuis une vingtaine d’années par la présence de citoyens venus de l’autre côté de l’Atlantique. Leur influence est palpable dans la musique, les accents ou la gastronomie. Même dans le reste du pays, rares sont les citoyens qui les considèrent comme de « véritables » immigrés. Chaque année, Isabel Díaz Ayuso consacre à l’amitié entre l’Espagne et ses anciennes colonies d’Amérique de grandes festivités ainsi qu’un défilé (cabalgata) dans les rues de Madrid à l’occasion de la journée de l’Hispanité, le 12 octobre. Cette date, fête nationale espagnole, commémore l’arrivée de Christophe Colomb dans le continent américain.

De plus, la femme forte de la droite espagnole n’a de cesse, tout au long de ses allocutions, de parler des « Madrilènes du Venezuela », « d’Équateur » ou « d’Argentine ». Elle cherche ainsi à s’attirer la sympathie d’un électorat de plus en plus nombreux en Espagne.

À lire aussi : L’Espagne face à son histoire

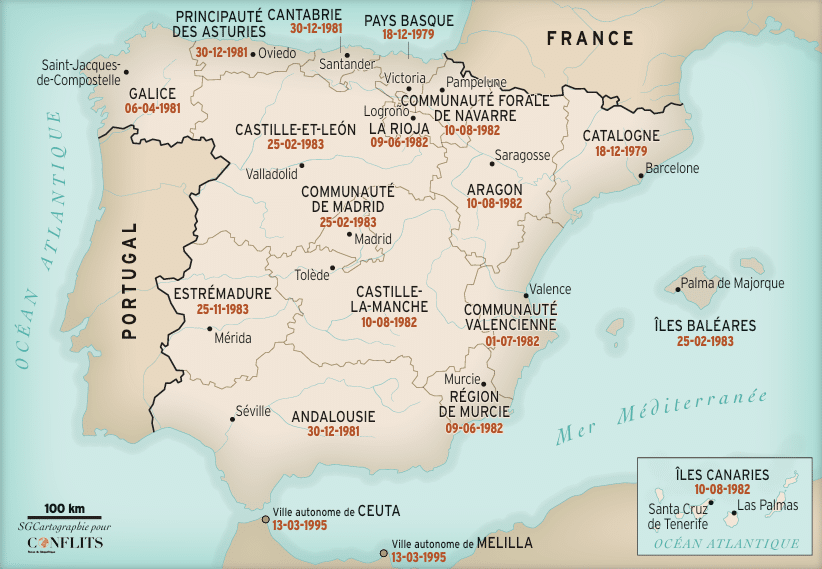

D’après l’Institut national des statistiques (INE), sur les 8 millions d’étrangers légalement installés outre-Pyrénées, près de 3,5 millions proviennent d’Amérique latine (soit la deuxième région du monde la plus représentée après l’Union européenne). En 2022, 1,6 million de ces Hispaniques disposait du droit de vote au niveau local et national, de nombreuses facilités leur étant proposées pour obtenir la nationalité espagnole. Entre 2019 et 2023, leur poids dans le corps électoral a ainsi augmenté de 21 %, même si une telle empreinte démographique est inégalement répartie sur le territoire national. De fait, ils forment près de 11 % des votants dans la province de Santa Cruz (Canaries), 9,4 % dans celle de Madrid, 7,8 % dans les Baléares, 7,2 % dans la province de Barcelone (Catalogne) et quasiment 7 % en Navarre. En revanche, leur proportion chute drastiquement dans des provinces rurales comme celle de Jaén (Andalousie), où ils ne constituent que 0,67 % des inscrits. Parmi les principales nationalités ayant déménagé outre-Pyrénées, on retrouve les Colombiens (715 000 personnes environ), les Vénézuéliens (518 000), les Équatoriens (430 000) et les Argentins (373 000).

Un champ de bataille idéologique

S’inspirant de la stratégie suivie aussi bien par les démocrates que par les républicains aux États-Unis d’Amérique, la droite espagnole a pris un train d’avance dans la séduction de cet électorat. Elle est effectivement consciente que nombre de ses représentants ont fui des pays dirigés d’une main de fer par des personnalités autoritaires, lesquelles défendent parfois des idées socialistes. C’est le cas de Cuba (avec Miguel Díaz-Canel), du Venezuela (Nicolás Maduro) ou encore du Nicaragua (Daniel Ortega). Ces exilés ne veulent pas de la gauche dans leur pays d’accueil. Isabel Díaz Ayuso en joue pleinement, tout comme d’autres personnalités de droite, notamment celles qui ont des racines outre-Atlantique – songeons à Cayetana Álvarez de Toledo (PP, Argentine) et Rocío Monasterio (Vox, Cuba).

Ces deux formations n’hésitent jamais à s’afficher avec les grandes figures de l’opposition vénézuélienne (Antonio Ledezma, Henrique Capriles, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó), nicaraguayenne (Sergio Ramírez) et cubaine (Yunior García, Abraham Jiménez Enoa). Une bonne partie d’entre elles ont d’ailleurs choisi Madrid comme nouvelle résidence. La formation de Santiago Abascal, pour sa part, insiste beaucoup sur la défense de la liberté d’opinion et d’entreprise afin de ne pas laisser au PP le monopole d’une telle communauté.

La gauche espagnole, à la traîne en la matière, tente toutefois de rattraper son retard face à un collectif qui pèse désormais 4 % de l’électorat national et 8 % au niveau madrilène. Elle met aussi en avant ses élus originaires de nations latino-américaines, à l’instar de feu Pedro Zerolo (Parti socialiste ouvrier espagnol, Venezuela), Gerardo Pisarello et Pablo Echenique (Unidas Podemos, Argentine). Elle se plaît à souligner que, même si ses membres ne se trémoussent pas au son de la bachata durant les périodes électorales, ils agissent en faveur des immigrés. Selon elle, c’est leur action qui permet aux Hispaniques d’obtenir des papiers et de défendre leurs droits au quotidien, que ce soit en matière de sécurité, de logement, de travail ou de santé.

À lire aussi : L’Espagne au cœur de la géopolitique migratoire de l’Europe

Ces formations de gauche sont toutefois confrontées au même problème que les démocrates américains : l’électorat immigré évolue dans ses préférences et peut être tenté par le programme de la droite (anticommunisme, responsabilité individuelle, défense de la famille, politique intraitable vis-à-vis de l’immigration clandestine), apparemment moins proche de ses préoccupations d’origine. Il n’est pas rare que des Espagnols de fraîche date s’opposent aux flux migratoires et rejettent des lois sociales (en faveur des personnes transgenres, par exemple) promues par le PSOE et des coalitions « radicales » comme Sumar. De façon générale, le comportement électoral de cette communauté est difficile à prévoir et peut sensiblement différer de celui qu’il avait dans son pays natal.

Les variables du vote

Quoi qu’il en soit, le bulletin glissé dans l’urne par ces électeurs varie assez nettement en fonction de la nation dont ils sont issus et de la région espagnole où ils se sont établis. À titre d’exemple, le Parti populaire et Vox semblent avoir attiré à eux de manière durable les Vénézuéliens, Cubains et Nicaraguayens, particulièrement ceux qui se déplacent dans un bureau électoral madrilène. Une telle tendance se retrouve dans le choix qu’ils font lorsqu’ils votent par correspondance pour l’élection présidentielle de leur pays : la quasi-totalité des Vénézuéliens a opté pour l’opposition au chavisme en 2013, 2018 et 2024. Ils rejettent logiquement la politique conciliante du président du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez, envers Caracas, La Havane, Managua ou encore La Paz. L’absence de condamnation ferme de sa part à l’égard de Nicolás Maduro après le scrutin du 28 juillet 2024 les a tout spécialement choqués. Ils ressemblent en cela aux membres de la diaspora cubaine du comté de Miami-Dade, qui a assuré à plusieurs reprises la victoire des candidats républicains (et notamment de Donald Trump) pour l’ensemble de la Floride. Les contacts entre communautés sont d’ailleurs décisifs dans la politisation des uns et des autres.

Néanmoins, d’autres nationalités (pensons aux Équatoriens, aux Dominicains, aux Argentins, aux Paraguayens et aux Uruguayens) sont plus tentées par la gauche, en particulier par le PSOE. En effet, cette dernière formation leur promet l’extension de l’État social et une politique souple en matière de résidence et de naturalisation, ce qui laisse l’espoir à bon nombre d’Hispaniques de faire venir des proches et des amis. C’est que la raison qui les a poussés à quitter leur terre natale a aussi son importance : aux opposants de droite répondent les opposants de gauche ou les militants des droits de l’homme (par exemple, certains Salvadoriens, Paraguayens et Colombiens).

À lire aussi : Défis et atouts de la relation Espagne-Amérique latine

Nous sommes donc en présence d’un collectif qui n’a rien de monolithique, comme c’est le cas pour tous les immigrés en Espagne et ailleurs. Il ne faudrait pas non plus en exagérer la portée, puisque leur proportion dans l’électorat total reste faible, ainsi que nous l’avons rappelé. Ledit collectif a néanmoins vocation à se renforcer, les mouvements migratoires latino-américains ne montrant pas de signes d’essoufflement.