Donald Trump réussira-t-il à imposer la paix au Moyen-Orient ? En défendant l’idée de « la paix par la force », il espère réussir là où les autres présidents américains ont échoué.

Article paru dans le no56 – Trump renverse la table

Trump à peine investi, le cessez-le-feu à Gaza sonnait l’avènement d’un nouveau monde. L’ère Donald Trump II sera-t-elle celle de la paix au Proche et au Moyen-Orient ? La doctrine du « peace through strenght » souvent traduite littéralement en français comme la « paix par la force » n’est pas dénuée d’ambiguïté. Il est plutôt question ici de puissance ou de projection de force – et donc de dissuasion – que de force au sens de l’envoi de forces armées permettant de résoudre les problèmes. Et c’est de fait là une opposition majeure avec l’approche des néoconservateurs du Parti républicain qui pendant la campagne avaient migré vers Kamala Harris pour cette raison.

Retour sur un concept ambigu

Le principe de « la paix par la force » a des racines profondes dans la diplomatie américaine. Le président George Washington a articulé cette philosophie en 1793, déclarant au Congrès que la préparation à la guerre était essentielle pour assurer la paix. Theodore Roosevelt l’a ensuite résumé dans sa célèbre formule « parle doucement et porte un gros bâton », tandis que Ronald Reagan a explicitement fait campagne sur le thème de la paix par la force dans les années 1980. L’adaptation de ce principe ancien par Trump, cependant, indique qu’il se prépare à déployer la puissance américaine non pas pour promouvoir l’agenda de l’America First qu’il a promis à sa base, mais une stratégie « Israël d’abord », décevant une partie de ses partisans qui s’attendaient à une approche plus isolationniste.

Dans sa stratégie de parvenir à un règlement des conflits au Moyen-Orient, Donald Trump a choisi de faire confiance au père d’un de ses gendres, le Libanais maronite Massad Boulos, qui a bâti sa fortune dans la vente d’automobiles au Nigeria. Le mariage en 2022 de son fils avec Tiffany Trump l’a propulsé dans le cercle intime du milliardaire fraîchement élu à la Maison-Blanche. Cet avocat accompli dans le monde des affaires défend de longue date les valeurs républicaines et conservatrices. Celui qui avait vainement tenté de se faire élire comme parlementaire au Liban enchaînait durant la campagne les interviews sur les radios et télévisions libanaises et arabes, vantant la doctrine du peace through strenght. L’annonce de sa nomination est intervenue quelques jours après le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. C’est grâce à son énergie déployée que la communauté arabe de certains États clés, comme le Michigan, a voté pour Trump. Dans la foulée, Trump nommait le juif orthodoxe Charles Kushner, le père de son autre gendre Jared, marié à Ivanka Trump, comme ambassadeur des États-Unis en France.

Peut-on parler de continuité avec l’épisode Trump 1 ? Certes, nous assistons à un retour en grâce de l’Arabie saoudite. L’approche transactionnelle y est pour beaucoup, mais elle n’explique pas tout. D’une part, Trump va chercher à renforcer les relations commerciales dans le domaine de la défense en approfondissant les partenariats avec Riyad et Abu Dhabi ; de l’autre, il pourra exiger des alliés régionaux qu’ils assument davantage le coût de la présence militaire américaine ou qu’ils investissent plus massivement dans l’économie des États-Unis. C’est le « pay – to play diplomacy ».

À lire aussi : Le plan de Trump pour l’OTAN

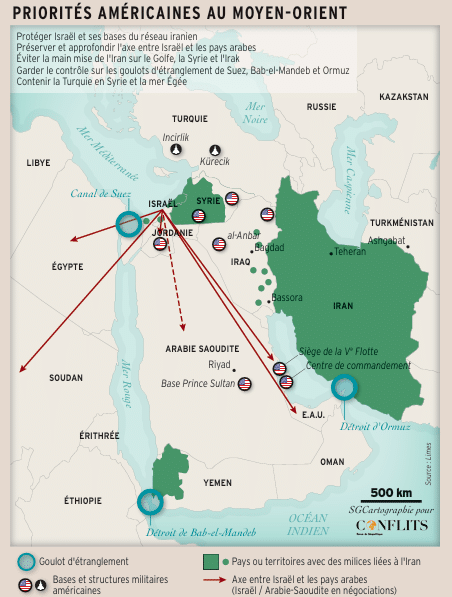

La politique de pression maximale contre l’Iran a été une pierre angulaire de la stratégie Trump, et il est probable qu’il la réactiverait. En renforçant les sanctions d’abord, pour étouffer encore plus une économie iranienne exsangue, en se rapprochant des adversaires régionaux de l’Iran, voire une escalade dans le golfe Persique ou une attaque ciblée pour affaiblir les capacités nucléaires de l’Iran reste un scénario plausible.

Soutien inconditionnel à Israël

Pourrait-on envisager une approche équilibrée entre Tel-Aviv et les capitales arabes ? Sur le front du Moyen-Orient, Trump va faire face à une difficulté semblable au théâtre européen actuel, à savoir qu’il est plus difficile d’arrêter une guerre que de la commencer, tout en élargissant les accords d’Abraham en intégrant l’Arabie saoudite et Oman dans le cercle des pays ayant normalisé leurs relations avec Israël en échange de bénéfices économiques… et au détriment de la question palestinienne marginalisée.

Vu de Jérusalem, la vision trumpiste de l’America First conjuguée à l’idée d’une paix par la force est fort susceptible de plaire à la droite suprématiste israélienne et de faciliter les ambitions territoriales les plus extrêmes du gouvernement israélien d’extrême droite.

Dans son premier mandat, Trump a employé la doctrine de la paix par la force pour promouvoir les intérêts israéliens de plusieurs manières. En violation du droit international, il a utilisé la puissance américaine pour reconnaître unilatéralement la souveraineté d’Israël sur les hauteurs du Golan occupées et a déplacé l’ambassade américaine à Jérusalem. Ces actes ont redéfini le paysage politique et ont posé les bases d’une position encore plus assertive en faveur d’Israël lors du second mandat de Trump. Le signe le plus clair que le président élu mettra son administration au service des idéologues du grand Israël réside dans ses nominations qui ont provoqué la jubilation au sein de l’establishment israélien. Plusieurs personnalités clés, tel Mike Huckabee nommé ambassadeur américain en Israël, Pete Hegseth comme secrétaire à la défense et Steve Witkoff comme envoyé au Moyen-Orient – tous connus pour leur soutien inébranlable non seulement à Israël, mais également au mouvement de colons suprémacistes juifs.

Huckabee, homme politique chevronné, est connu pour être un leader chrétien évangélique. À ses yeux, Israël possède un « acte de propriété » sur la Cisjordanie occupée, et il refuse de désigner cette région sous ce nom, préférant les termes bibliques de Judée et Samarie. Pour lui, il n’existe pas d’occupation ni de colonies, « ce sont des communautés ». Nadav Shtrauchler, un stratège politique proche de Netanyahu, a conquis l’entourage de ce dernier, allant jusqu’à suggérer que les dirigeants israéliens « déplacent la fête de l’indépendance au 13 novembre » pour célébrer les nominations de Trump. Celles d’Elise Stefanik comme ambassadrice aux Nations unies et de Marco Rubio comme secrétaire d’État ont encore renforcé l’idée que le second mandat de Trump sera caractérisé par faire coïncider l’America First avec l’« Israël d’abord ». Rubio, ardent défenseur du combat contre l’antisémitisme dans les campus américains, et connu pour ses vidéos virales rejetant les appels à un cessez-le-feu à Gaza, a les faveurs du public israélien.

En pratique, ces nominations valident l’hypothèse du fait accompli. Il n’y aura pas de solution à deux États, vieille antienne que les chancelleries européennes agitent comme un chiffon usé. De son côté, la monarchie hachémite s’inquiète de la mise en œuvre de l’option jordanienne en référence à ce plan visant à refuser aux Palestiniens un État indépendant et d’encourager leur déplacement vers la Jordanie. Cette approche, qui semblait abandonnée depuis les accords d’Oslo (1993), a retrouvé vie sous le gouvernement israélien et bénéficie du soutien enthousiaste des personnes nommées par Trump.

À lire aussi : Donald Trump est-il libertarien ?

De son côté, Netanyahu a répondu à la victoire de Trump en nommant l’universitaire américano-israélien issu de l’extrême droite, Yechiel Leiter, auteur de plusieurs ouvrages sur la politique au Moyen-Orient et membre du think tank conservateur Kohelet Policy Forum, comme son ambassadeur à Washington. Leiter faisait partie de la Ligue de défense juive, fondée par le rabbin d’extrême droite Meir Kahane, désignée comme organisation terroriste par les États-Unis en raison d’une série d’attaques et d’assassinats. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré que « 2025 est l’année de la souveraineté en Judée et Samarie », signalant la confiance de la droite israélienne dans le soutien de Trump à l’annexion de la Cisjordanie occupée. Smotrich a déjà donné des instructions au ministère de la Défense et à l’administration civile de l’armée israélienne pour préparer l’infrastructure nécessaire à l’application de la souveraineté israélienne en Cisjordanie.

Identifier les obstacles

Toujours est-il que le succès d’un agenda « Israël d’abord », galvanisé par Trump II, pourrait dépendre largement des dynamiques régionales, en particulier de la position de l’Arabie saoudite. La réaction du royaume aux éventuels plans d’annexion israéliens et à l’option jordanienne pourrait soit soutenir, soit entraver les ambitions de l’extrême droite israélienne. Signe fort, lors d’un sommet à Riyad, le prince héritier saoudien a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza. Mohammed ben Salmane a conditionné la normalisation avec Israël avec un règlement politique de la question palestinienne. La Jordanie a constamment rejeté toute idée de servir de patrie alternative pour les Palestiniens, le roi Abdallah soulignant que le royaume ne permettra pas à Israël d’« exporter ses problèmes d’occupation » vers les pays voisins. Les responsables palestiniens, marginalisés pendant le premier mandat de Trump, ont maintenu un silence prudent sur ses nominations, bien que des militants comme l’avocat palestinien Samer Sinijlawi, de Jérusalem-Est, avertissent d’une possible « catastrophe » pour les aspirations palestiniennes. Malgré ces inquiétudes, certains Palestiniens considèrent l’imprévisibilité de Trump comme potentiellement préférable à ce qu’ils perçoivent comme un soutien inconditionnel de Biden dont les livraisons d’armes n’ont jamais cessé, voire une humiliation de l’administration démocrate face à l’intransigeance de Tel-Aviv.

Entre impuissance et attentisme, les acteurs régionaux ont perdu leur capacité d’influence à remodeler à eux seuls les rapports de force. Les grands pôles producteurs de doctrine religieuse sont fracturés entre les parrains des Frères musulmans (Turquie, Qatar) et leurs adversaires (Égypte, Émirats arabes unis, Jordanie, Arabie saoudite). Les grandes diplomaties arabes d’autrefois (Égypte, Jordanie, Algérie, Oman) sont considérablement affaiblies, tandis que les pétromonarchies, Arabie saoudite en tête, peinent à bâtir une politique étrangère à la hauteur de leur ambition de puissance régionale.

Dans ce « chaos constructif » la question des énergies aura une place primordiale. Trump a bien saisi les opportunités dans ce champ et encouragera des partenariats avec les pétromonarchies tout en maintenant une présence navale stratégique pour sécuriser les approvisionnements énergétiques mondiaux menacés par les rebelles somaliens et houthis.

Mais les facteurs d’incertitude demeurent encore nombreux. À commencer par l’impact du tandem sino-russe qui pourrait contrecarrer les plans trumpiens, tout comme les bouleversements politiques en Syrie passée sous l’escarcelle d’une Turquie plus imprévisible que jamais. Enfin, une montée des défis internes aux États-Unis, comme l’économie ou la polarisation politique, pourrait limiter les ressources et l’attention accordées au Moyen-Orient. Sans oublier l’impératif de se désengager de la région, justifié par la priorité donnée au Pacifique.

À lire aussi : Au Moyen-Orient, « le désert grandit ». Entretien avec Hamit Bozarslan

Optant pour une approche pragmatique axée sur les gains économiques et le renforcement des alliances contre l’Iran, tout en ignorant son potentiel de nuisance, la nouvelle administration risquera d’exacerber les opinions arabes encore acquises à la cause palestinienne sans pour autant parvenir à faire fléchir l’extrême droite israélienne. Ce sera là le grand test régional pour le locataire de la Maison-Blanche : imposer ses décisions à l’allié israélien. Est-ce que Trump soutiendra aveuglément Netanyahu comme il le fit lors de son premier mandat ? Ou bien sa réticence à l’engagement militaire entraînera des tensions dommageables à la relation bilatérale ? Enfin, la volonté d’obtenir des résultats à court terme constitue une entrave à la possibilité d’une paix durable entre des sociétés ravagées par le démon de la radicalité et de l’instrumentalisation du fait religieux.