Après les batailles de l’époque moderne, Malte revient au cœur des conflits, cette fois-ci au xxe siècle.

En 1798, l’expédition de Bonaparte vers l’Égypte fait escale à Malte et met fin à l’État souverain de l’ordre des hospitaliers sur l’île depuis deux siècles et demi. La domination française, elle, durera à peine… deux ans.

Article paru dans le N°57 de Conflits.

Le 5 septembre 1800, en effet, un officier anglais reçoit la capitulation des troupes françaises, prises en étau entre la population révoltée et le blocus de la Royal Navy. Le Royaume-Uni ne restitue pas pour autant l’archipel aux hospitaliers et même l’annexe lors du traité de Paris (1814). En 1869, l’ouverture du canal de Suez en fait un relais essentiel sur la route des Indes et la base principale de la Mediterranean Fleet, dont le quartier général est néanmoins transféré à Alexandrie en 1937.

En première ligne

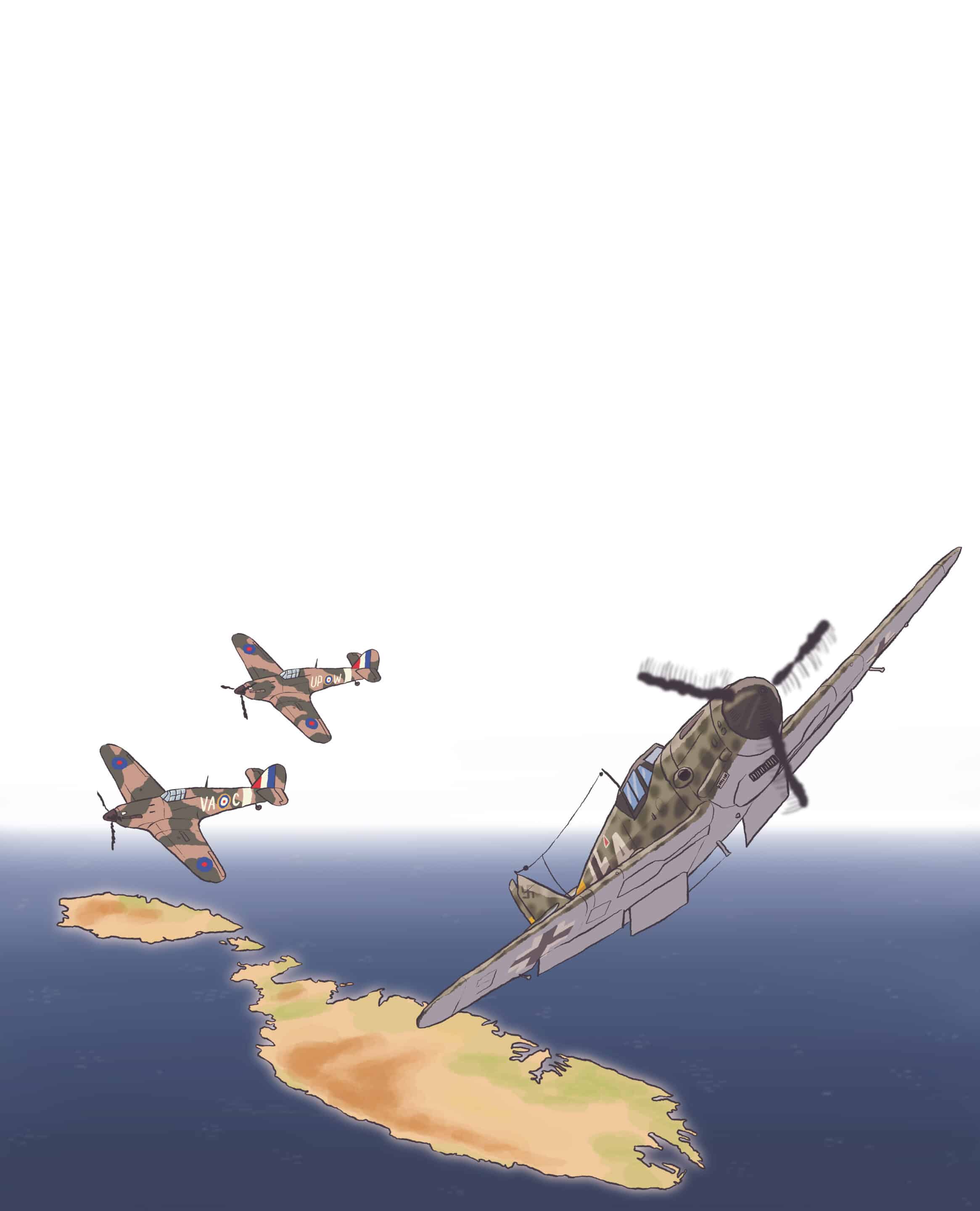

Au début de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie n’étant pas belligérante, la Méditerranée profite d’un calme précaire. Lorsque Mussolini déclare la guerre, le 10 juin 1940, Malte, véritable porte-avions insubmersible, devient au contraire un objectif prioritaire et reçoit ses premières bombes dès le 11. Son potentiel défensif est encore limité : bien que la Royal Air Force (RAF) la juge indéfendable, du fait de la proximité des aérodromes italiens – la Sicile est à moins de 100 km au nord –, la FAA[1] a obtenu un deuxième aéroport au centre de l’île, près de Luqa, mais sa construction n’est pas terminée. L’île n’a reçu qu’une quarantaine de pièces antiaériennes, mais dispose de la seule station-radar hors du Royaume-Uni. Un lot de Gloster Gladiator vient d’arriver – un biplan qui ne dépasse pas 400 km/h en vol horizontal – mais seulement quatre sont opérationnels.

Durant l’été, la défense s’étoffe avec des chasseurs Hurricane, tandis que l’île devient aussi une base de bombardiers et d’avions torpilleurs, justifiant d’autant plus les assauts italiens. Idéalement placée pour intercepter les communications aériennes et maritimes entre l’Italie et la Libye, où des opérations terrestres commencent en septembre 1940, Malte, pour résister, devait recevoir des avions en renfort et du ravitaillement. Outre les quelque 4 000 défenseurs, il fallait en effet assurer la survie des 270 000 habitants, avec un stock de vivres limité à cinq semaines en 1940.

Inversement, la proximité de l’île avec la Sicile et le sud de l’Italie l’exposait à de fréquents raids aériens ou navals, d’autant que l’armée italienne était en grande difficulté dès la fin de 1940. En novembre, un audacieux raid aéronaval avait frappé la base de Tarente[2], neutralisant la moitié des cuirassés italiens et deux croiseurs. Début décembre, les troupes italiennes lancées contre l’Égypte étaient refoulées et devaient abandonner Tobrouk et la Cyrénaïque, la Xe armée étant anéantie dans l’encerclement[3]. Ne pouvant laisser son plus proche allié se faire tailler des croupières, Hitler envoie en Libye troupes et matériels dès le début de 1941 – c’est le futur Afrika Korps, confié à E. Rommel, un protégé du Führer – et le Xe Fliegerkorps est affecté en Sicile, assurant l’essentiel des missions aériennes contre Malte au premier semestre 1941.

À lire aussi : Malte, acte I (1565). Le « grand siège »

La situation devient alors difficile pour les Britanniques : au printemps, l’offensive éclair allemande dans les Balkans les chasse de Grèce et même de Crète[4], prise en mai grâce à un assaut aéroporté. Au vu des pertes colossales, Hitler écarte toutefois l’idée d’un assaut similaire sur Malte, dont la garnison est pourtant dix fois moindre. De plus, les moyens navals et amphibies de l’Axe semblent trop limités pour envisager un débarquement. À partir de juin, Barbarossa accapare l’attention et les moyens allemands, et la Luftwaffe déménage, laissant les Italiens seuls pour bombarder l’île. De plus de deux raids aériens quotidiens au printemps, le rythme tombe à moins d’un par jour à la fin de l’été, pour des résultats médiocres : les convois britanniques continuent à alimenter l’île, une attaque nocturne en juillet par des vedettes rapides et des hommes-torpilles pour bloquer le port principal est un échec. Les pertes en avions des Britanniques, en forte hausse face aux Messerschmitt Me 109, deviennent plus raisonnables après leur départ et sont compensées par une noria organisée depuis Gibraltar. L’île compte désormais deux escadrilles de chasse.

Ultra, à double tranchant

Fin 1941, toutefois, le ciel de Méditerranée s’assombrit à nouveau : les troupes de l’Axe sont de retour en Égypte, la Luftwaffe revient au sud de l’Italie et les U-boote, plus nombreux, augmentent leur tableau de chasse de nombreux transports et d’un trophée prestigieux : le porte-avions Ark Royal, récent vainqueur du Bismarck dans l’Atlantique et qui avait participé à plusieurs convois de ravitaillement de Malte, est coulé à proximité de Gibraltar en novembre. Peu de temps avant, les Britanniques avaient coulé les cinq cargos et deux pétroliers d’un convoi italien vers la Libye, et un destroyer en prime.

Il faut dire que le Royaume-Uni disposait d’un atout de taille : grâce aux services secrets polonais, l’Intelligence Service avait hérité d’une machine allemande de cryptage, Enigma, et l’équipe réunie à Bletchley Park autour d’Alan Turing réussissait régulièrement à décoder une partie des messages opérationnels des forces de l’Axe. C’est la source baptisée Ultra, utilisée avec parcimonie et sous contrôle du gouvernement. Les unités informées n’avaient plus qu’à organiser un scénario crédible – reconnaissance aérienne ou patrouille maritime – pour justifier une intervention sans éveiller les soupçons sur leur source d’information.

Cet avantage n’était toutefois pas absolu. Toutes les informations obtenues par Ultra n’étaient pas répercutées jusqu’au niveau opérationnel, ou arrivaient parfois trop tard. C’est ainsi que des sous-marins basés à Malte torpillèrent à deux reprises des transports reliant la Libye à l’Italie à bord desquels se trouvaient des prisonniers de guerre alliés – les survivants furent peu nombreux. Et elles ne pouvaient empêcher la pression croissante des forces de l’Axe contre l’île à partir des derniers jours de 1941. Le 2 décembre, en effet, Hitler ordonne de réduire à néant le pouvoir de nuisance de Malte en transférant en Méditerranée des moyens aériens paralysés par l’hiver russe. L’activité croît en conséquence : 52 alertes sur l’île en octobre, 87 en novembre, 159 en décembre – soit plus de cinq par jour, y compris, bien sûr, la nuit. Les effectifs engagés augmentent aussi fortement : le 22 décembre, la Luftwaffe dépasse pour la première fois le seuil de 200 sorties en un jour contre Malte.

À lire aussi : L’Europe à l’épreuve d’un monde en mutation. Entretien avec Asle Toje

Parmi les nouveaux avions arrivant début 1942 se trouve un nombre croissant de Me 109F, la version la plus récente. En conséquence, malgré un changement de tactique de combat et la recherche systématique d’une position à haute altitude pour intercepter l’ennemi en plongeant sur lui, les Hurricanes perdent la maîtrise du ciel acquise face aux chasseurs italiens et éprouvent de lourdes pertes. En réponse, en mars 1942, 15 chasseurs Spitfire parviennent à Malte, qui dispose désormais de trois aérodromes opérationnels (Hal Far, Luqa et Ta’ Qali), sans compter une base pour hydravions et une base sous-marine, et dont la garnison est portée à environ 7 000 combattants.

L’étau se resserre autour de l’île : de 1940 à 1941, les Italiens avaient réussi à mouiller au large plus de 600 mines flottantes, et dans le premier semestre de 1942, des patrouilleurs rapides allemands venant de Sicile installent 25 champs de mines sur les approches immédiates des principaux sites portuaires, autour de La Valette. Certains sont posés de nuit à moins d’un mille marin au débouché direct des passes d’accès. La sécurité des convois est aussi de plus en plus difficile à assurer : fin mars, les cargos du convoi MW10, venu d’Alexandrie, arrivés à Malte finissent par être coulés avant que leurs cargaisons ne soient déchargées, excepté 5 000 tonnes de carburant.

L’hallali manqué

Le printemps 1942 est la période la plus critique pour l’île, ses habitants et ses défenseurs. Les raids aériens s’enchaînent nuit et jour, détruisant avions et infrastructures, coulant des navires et bien sûr, augmentant les victimes, civils compris. C’est le moment où lui est décernée la George Cross, qui figure désormais sur son drapeau (15 avril). Au total, près de 1 600 Maltais seront tués et 4 000 blessés, pour 7 500 militaires et marins tués. Pour le seul mois d’avril, la Luftwaffe totalise près de 12 000 sorties, partagées à égalité entre chasseurs et bombardiers, qui larguent 6 500 tonnes de bombes. Parallèlement, les convois vers la Libye passent désormais sans perturbation – 100 000 tonnes d’approvisionnements divers sont débarquées, le double du mois de mars, et plus de 150 000 en mai. La pénurie de munitions oblige les aviateurs britanniques à restreindre leur utilisation. Un danger encore plus grand menace Malte : poussé par Rommel, Kesselring et Raeder, Hitler a accepté en février un plan de débarquement sur l’île par des moyens aéroportés et amphibies – ce sera l’opération Herkules, prévue en juillet, dont les reconnaissances repèrent les préparatifs en Sicile.

Pourtant, une fois encore, la marée reflue à la fin du printemps. 60 Spitfire parviennent sur l’île début mai, compensant les pertes, et la Luftwaffe retourne combattre en Russie, laissant les Italiens s’occuper de Malte. En juillet, un convoi massif (14 transports, 45 navires de guerre, dont quatre porte-avions) est lancé depuis l’Écosse sous le nom de code Pedestal. Malgré de lourdes pertes – un porte-avions, trois escorteurs et neuf transports coulés –, il parvient à la mi-août jusqu’à Malte où les rescapés débarquent leurs précieuses cargaisons, dont une grande partie du pétrole de l’Ohio, un pétrolier rapide, frappé par plusieurs bombes et torpilles et qui finira le voyage remorqué et coincé entre deux destroyers pour l’empêcher de chavirer. Le rationnement est cependant maintenu, car les Alliés ignorent que le siège de l’île est sur le point de se terminer.

À lire aussi : La « surprise d’Octobre », ce paramètre qui peut bouleverser l’élection

Les succès de l’Axe en Libye – victoire de Gazala en mai, prise de Tobrouk mi-juin – ont en effet déplacé le soutien aérien vers l’Égypte et conduit Hitler à renoncer à l’opération Herkules. C’est sans doute l’erreur ultime sur ce théâtre, car Rommel est finalement stoppé devant El-Alamein en juillet. Malgré les stocks capturés à Tobrouk et les renforts qui continuent à passer – 75 000 tonnes en juillet, 80 000 en août –, les pertes de transport augmentent à nouveau avec le retour des sous-marins à Malte et l’accroissement des effectifs de Spitfire, convertis en chasseurs bombardiers (il y a maintenant cinq escadrilles sur l’île). En août et septembre, l’Axe perd un tiers de ses renforts et approvisionnements, surtout l’irremplaçable carburant, et n’arrive pas à forcer le verrou d’El-Alamein. Fin octobre, c’est même la 8e armée anglaise, désormais commandée par Montgomery, qui refoule les troupes germano-italiennes, contraintes à un repli d’urgence après le débarquement allié en Algérie et au Maroc (opération Torch, 7 novembre). Malte, qui héberge désormais quelque 200 avions, est sauvée.

En presque deux ans et demi de siège, les forces de l’Axe auront mené plus de 3 300 attaques contre l’île – soit une moyenne de près de quatre par jour, au prix de plus d’un millier d’appareils perdus – et déversé près de 18 000 tonnes de bombes, environ le quart de ce que reçut le Royaume-Uni durant toute la Seconde Guerre mondiale. 75 % des habitations ont été détruites, créant quelque 50 000 sans-abri – près d’un Maltais sur cinq. Au printemps 1943, de forteresse assiégée, Malte se mue en base avancée de la reconquête : ses effectifs aériens, triplés, sont en première ligne des opérations pour le débarquement en Sicile[5].

[1] FAA : Fleet Air Arm, soit l’aéronavale britannique

[2] Voir P. Royer, « Le chef d’œuvre inconnu », Conflits n° 8 (I / 2016).

[3] Pour compléter les malheurs italiens, le 29 mars, un engagement aéronaval au sud de la Grèce (cap Matapan) cause la perte de sept unités dont trois croiseurs lourds, plus un cuirassé endommagé.

[4] Outre l’aide à un allié, l’offensive dans les Balkans visait à mettre les champs pétroliers roumains, qui deviendraient la ressource quasi exclusive de l’Allemagne une fois rompu le pacte germano-soviétique, hors de portée de raids aériens anglais.

[5] Voir P. Royer, « De la “fin du commencement” au commencement de la fin », Conflits n° 35 (sept. 2021).