Il y a cinquante ans, l’été chaud changeait la face du Portugal, qui faisait ses adieux à l’empire. Mais lui a-t-il survécu ?

Article paru dans le N59. Droites. La nouvelle internationale ?

Il y a cinquante ans, le Portugal était plongé dans un climat de pré-guerre civile. C’était le fameux « été chaud » (verao quente), marquant le paroxysme de la crise révolutionnaire qui suit la révolution des Œillets du 25 avril 1974 mettant fin au régime de l’Estado Novo. Cet été 1975 fut dominé par une lutte intense entre partisans de la gauche radicale, des officiers gauchistes du Mouvement des forces armées et du Parti communiste portugais (PCP) et les forces modérées composées de socialistes, de centristes et de libéraux soutenus par les officiers modérés et la CIA.

Les banques, les grands groupes industriels et les assurances furent nationalisés sous la pression du Parti communiste, provoquant la panique des élites économiques. La réforme agraire dans l’Alentejo généra des expropriations des grands domaines latifundiaires. Le pouvoir réel revient au COPCON (commandement opérationnel du continent) dirigé par le major Otelo Saraiva de Carvalho, partisan de la radicalisation de la révolution et qui devient un État dans l’État. Dans le nord du Portugal, plus conservateur et catholique, eurent lieu des réactions violentes contre les communistes alors que l’armée de libération du Portugal (Exercito de Libertaçao de Portugal) procédait à des attentats contre le PCP.

Enjeu géopolitique majeur pour les Américains, le Portugal devient un nouveau Chili ; Kissinger et la CIA soutiennent discrètement les forces modérées, tandis que l’URSS apporte son aide au PCP sans toutefois s’investir militairement. L’utopie révolutionnaire s’effritera finalement face à la réalité socio-économique dégradée, les grèves, les sabotages, les pénuries et l’inflation.

L’été chaud trouve un dénouement par l’échec d’une tentative de coup d’État par les officiers les plus radicaux.

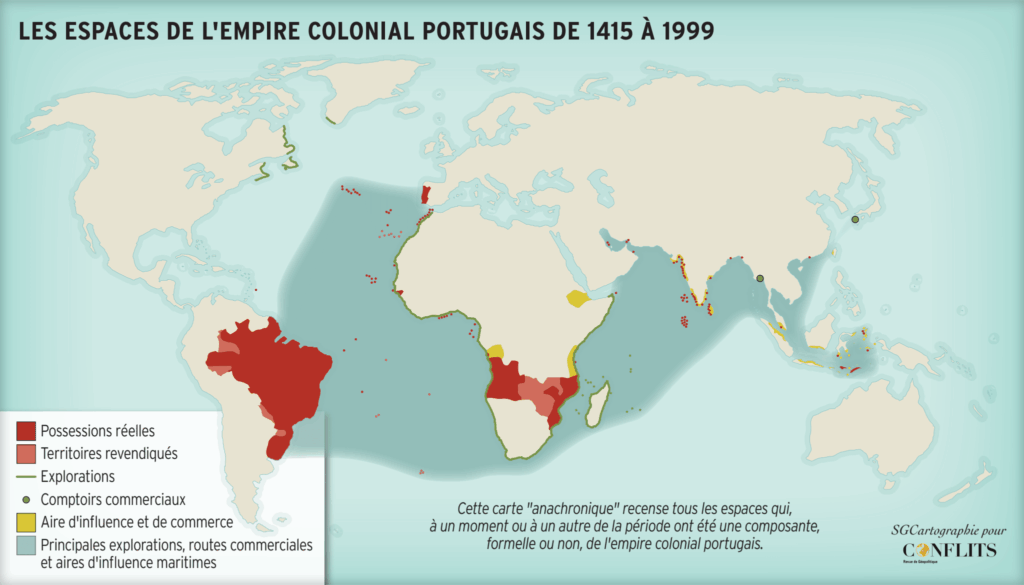

L’été chaud trouve un dénouement par l’échec d’une tentative de coup d’État par les officiers les plus radicaux. La voie était pavée pour le rétablissement de la démocratie avec l’adoption d’une nouvelle Constitution en 1976. S’en était fini de l’Estado Novo, mais aussi de l’empire, la plupart des colonies ayant accédé à l’indépendance en 1975, à l’exception de la Guinée portugaise en 1974, tandis que le Timor oriental était annexé par l’Indonésie. Il ne restait plus que Macao, rétrocédé à la Chine en 1999, refermant le très long chapitre de l’épopée des découvertes amorcée par la prise de Ceuta en 1415.

Redevenir un rectangle européen

Dans son Diário du 27 juillet 1974, le poète portugais Miguel Torga constate que, sitôt les colonies devenues indépendantes, « le Portugal restera réduit à cette étroite bande de terre bordée par la mer ». Avant d’espérer que ce retour au « noyau matriciel » lui permette d’inventer une nouvelle aventure intérieure. C’est précisément cette image, reprise par l’historien spécialiste du Portugais, Yves Léonard, d’un Portugal « redevenu un rectangle européen », qui sert de point de départ pour juger si le pays a su survivre à son empire et s’il peut encore exister sans lui.

Le traumatisme de la perte du Brésil indépendant en 1822, bien que la famille royale portugaise des Bragance s’y soit maintenue jusqu’en 1889, poussa Lisbonne à chercher de nouveaux Brésil en Afrique, là où la pénétration portugaise était demeurée sur les littoraux de l’Angola, du Mozambique et de la Guinée-Bissau. Après la conférence de Berlin de 1885, les explorateurs portugais réalisent des expéditions en Afrique australe et parviennent à opérer une continuité territoriale entre l’Angola et le Mozambique, coupant ainsi la route reliant Le Caire au Cap. Pour les alliés et suzerains britanniques, cette « carte couleur rose » est insupportable et Londres déclare un ultimatum à Lisbonne sommant les troupes portugaises de se retirer des territoires de l’actuel Zimbabwe et Zambie. Commence alors un inexorable déclin dont la prochaine humiliation sera la perte des possessions indiennes du Portugal en 1961 sous la pression de l’armée de Nehru, supérieure en hommes et en armes.

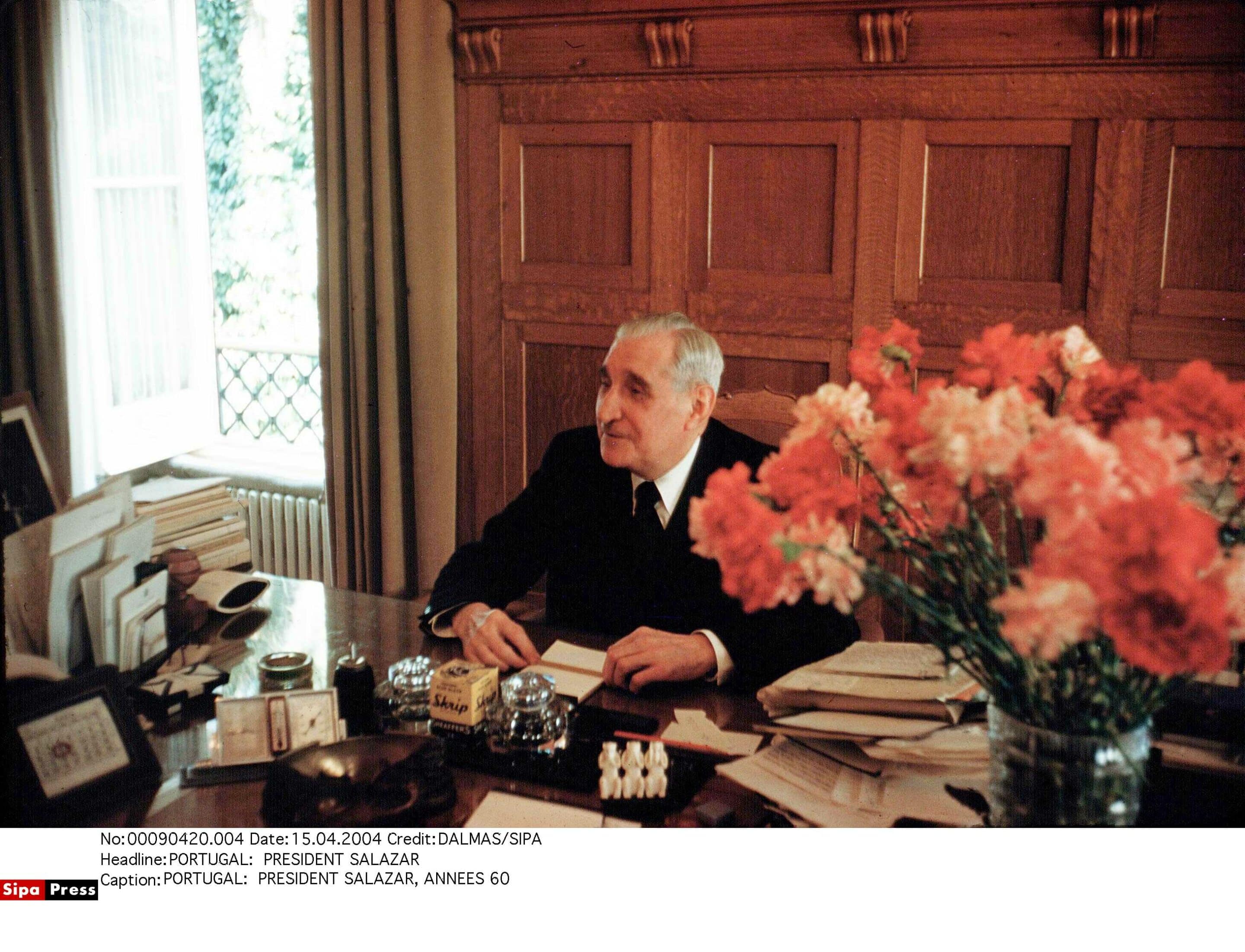

Avec António de Oliveira Salazar à la tête des finances de l’État portugais, mais aussi ministre des Colonies, la nouvelle politique pour les provinces africaines fut élaborée à partir de 1930. Les rares pouvoirs auparavant dévolus aux administrations territoriales – notamment par Norton de Matos en Angola – furent de nouveau concentrés en métropole par le ministre des Colonies, doté de pouvoirs souverains. La loi coloniale, qui sera incluse dans la future Constitution de 1933, définit l’ensemble des territoires occupés comme un empire. La colonisation était perçue comme un projet divin pour la nation et l’œuvre civilisatrice reposerait non sur l’éducation ou la religion, mais sur le travail.

Le statut indigène fut approuvé, discriminant les autochtones sur les plans racial, social et culturel et leur accordant les conditions d’acquisition de la citoyenneté. Les champs devinrent des monocultures obligatoires, comme ce fut le cas pour le coton en Angola et au Mozambique, la population noire étant contrainte de les cultiver au détriment de sa propre subsistance. La faim, les maladies et la violence contre les indigènes se généralisèrent, ce qui donna lieu aux premières révoltes contre l’État portugais, comme ce fut le cas dans le nord de l’Angola en 1961, avec les paysans de Baixa do Cassange. Dans les années 1960, sous la direction d’Adriano Moreira, les lois les plus dures de la politique coloniale furent abrogées, comme le statut indigène. Une tentative de réformisme décentralisateur fut entreprise, mais il était trop tard. La guerre coloniale se propageait à travers l’empire et allait dicter non seulement l’autodétermination et l’indépendance des peuples africains, mais aussi la fin de la dictature au Portugal.

Le mythe du lusotropicalisme

Persuadée que le Portugal formait une nation multiraciale et pluricontinentale, la propagande du régime s’appuyait sur la mythologie lusotropicaliste théorisée par le sociologue brésilien Gilberto Freyre (1980-1987) dans son livre Casa Grande & Senzala (1933), exaltait l’aptitude unique des Portugais à coloniser de manière harmonieuse grâce au métissage biologique et culturel, à leur tolérance religieuse et à leur capacité d’adaptation aux tropiques. Un mythe qui masque des réalités plus brutales (esclavage massif, exploitations économiques et inégalités profondes).

Pourtant, sur le plan économique, le sous-développement demeurait structurel au début des guerres d’indépendance (1961). Les infrastructures étaient limitées aux besoins de l’extraction et de l’exportation au détriment de l’éducation et de la santé. En métropole, la stagnation économique était de mise et s’était aggravée avec les dépenses militaires ; le pays accusait un retard économique important, devenant à la veille de la révolution des Œillets l’un des pays les plus pauvres du continent, un régime autoritaire qui instrumentalisait l’empire pour retarder la modernisation.

Si le mot décolonisation est sur les lèvres des jeunes officiers subalternes qui font tomber le régime de Marcello Caetano en 1974, avec les deux autres « D » de démocratisation et de développement, l’absence de consensus sur l’avenir de l’empire entraîne la chute du président Antonio de Spinola, ancien gouverneur militaire de Guinée et partisan d’un Commonwealth portugais dans le cadre d’une fédération plus lâche.

En 1975, la décolonisation est rapide, mais souvent trop désordonnée, pour ne pas dire chaotique, puisque la valse des gouvernements provisoires qui se succèdent à Lisbonne préfèrent donner le pouvoir aux guérillas marxistes en Angola et au Mozambique, précipitant ces deux pays dans la guerre civile. Rien n’est fait aussi pour protéger la vie et les biens des 500 000 Portugais blancs rapatriés d’Afrique dans des circonstances dramatiques.

L’UE a remplacé l’empire

Pour Lisbonne, la perte du prestige impérial et le sentiment de déclassement poussent les élites politiques et intellectuelles à trouver langue avec le réel. Désormais, à l’empire se succédera un autre mirage, celui de la communauté européenne.

En 1986 Lisbonne adhère avec Madrid à la CEE, les nouveaux financements entraînent la modernisation des infrastructures, donnant lieu à une transformation profonde (urbanisation, santé, infrastructures). Le Portugal change davantage entre 1986 et 2006 qu’entre 1926 et 1976.

Pour compenser la perte de l’empire, le Portugal réinvente la lusophonie avec la création de la communauté des pays de langue portugaise (CPLP) à Lisbonne en 1996, pendant lusitanien de la francophonie, mais aux moyens encore plus réduits. De quoi conforter l’hypothèse que l’ancrage européen du Portugal, non content d’avoir donné accès aux fonds structurels gage d’un rattrapage rapide, a permis entre 1986 et 2001 au PIB par habitant de passer de 54 à 75 % de la moyenne européenne avant de stagner autour de 66 % après 2008. L’économie de services (tourisme, énergie renouvelable, high tech, économie de la mer…) a conforté Lisbonne comme centre de gravité en remplacement de Luanda et Maputo ; l’Europe fournit les financements, les normes et la stabilité politique naguère garantis par l’empire.

Or, le commerce vers les pays lusophones constitue une part insignifiante des échanges internationaux. En 2023, la part des pays africains de langue portugaise ne représentait que 2,6 % des exportations portugaises, le Brésil n’ajoutant que guère plus de 1,3 %. Les importations quant à elles étaient encore plus faibles sur la même période (0,3 % pour l’Afrique lusophone plus Timor Oriental) et une balance déficitaire profitable au Brésil (3,5 % des importations).

Toujours est-il que la fin territoriale de l’empire n’a pas effacé la représentation de soi « impériale », visible au touriste qui parcourt le Portugal continental. Certains manuels scolaires perpétuent une image glorieuse, les historiens parlent de saudade do império alors que la pensée néocoloniale marque des points dans l’espace public portugais.

Ainsi, derrière la formule de Torga se dessine un pays qui a troqué la puissance territoriale pour une puissance connective à la fois européenne et atlantique, numérique et culturelle. Le Portugal, qui a relégué les caravelles au musée de la Marine, existe bel et bien sans son empire grâce au génie de ses écrivains. Pessoa d’abord pour qui l’impérialisme portugais est avant tout spirituel (Mensagem, 1934), un Portugal qui en affirmant son destin impérial se voulait civilisateur certes, mais aussi mystique et transcendantal, un pays porteur d’un message universel à travers l’expansion maritime. Ce qui lui fera dire en 1935 au soir de sa vie : « Nous avons été les premiers à donner de nouveaux mondes au monde. »